在6月20日举行的中央美术学院2017届毕业典礼上,第二届“千里行奖”最终揭晓。学术委员会主任徐冰教授为获得今年“千里行奖”的设计学院本科毕业生苏永健颁发了获奖证书。央美艺讯网采访了这位设计学院的本科毕业生苏永健,谈其对获奖的感受及其毕业作品《虫舱》等。

采访时间:2017年7月24日

采访对象:苏永健(以下简称“苏”)

采访编辑:林佳斌(以下简称“艺”)

艺:“千里行奖” 是中央美术学院首次面向应届毕业生设立奖学金,被认为代表了中央美术学院毕业生的最高水准。恭喜你获得今年唯一的一个“千里行奖”,如何看待这个奖项?

苏:我觉得我离“最高水准”还有一段相当长的路要走。画一张画,我不能说我技法最好,我就是第一,因为此时在创作理念上比我有更深造诣的大有人在。所谓最高,它应该是众多因素相对而言的,很难有评判标准。“千里行奖”所意味着的,应该不在于创作了多少作品,也不在于创作手法多么精湛,造诣多么深刻,而是可能仅仅在于一个人创作的时候所具备的一种精神气质,尽精微,致广大,一种既沉得住气,又具有广大格局的精神气质。我觉得精神气质是独有的、固化的,它如同烙印一样深刻,它的意义远比“最高水准”这个代名词要重要得多。

我记得在毕业创作刚开始的时候,我给自己设了道坎儿:我特喜欢折腾,这次毕业创作,怎么折腾怎么来。暂且不关乎作品如何,我付出的努力几乎是同届所有同学里边最大的,这句话我现在说出来都非常有底气。几乎每天早出晚归就为了能花大把时间来投入创作,放弃聚餐,放弃一切社交活动,彻彻底底沉醉在手机没有信号的地下工作室里忙活拼凑自己手头上的小零件……在这小半年的创作历程里,我觉得我活了这么久,从没令自己这么满足过,毕竟这是自己真切狂热喜欢做的事情,我相信我倾注了心血和情感的作品别人是看得到的。我觉得这一点,也许就是让我拿了“千里行奖”的不二缘由吧。此外,“千里行奖”对于我而言,它绝不是个人荣誉,它是一个所有帮助过我的人共同努力的结果,所以,除了感谢美院给予的机会,还真心特别感激这一年以来曾经给过我帮助的所有导师和同学们!我恨不得把你们的名字都写在“千里行奖”的荣誉证书上,就写在我名字的前边。

艺:你的毕业作品《虫舱》是以昆虫为核心,以机械装置为载体的一件大型作品,其中涉及了机械、技术、交互等,可否谈谈这个作品最开始构思到完成的整个过程?

苏:这件作品已经从去年的九月份就开始着手创作了,一直到现在花了差不多10个月时间,今天7月21号,再过10天又得往上加一个月。由于这件作品实在是太复杂了,里边的小部件经常会出故障,所以一直到现在还在一边改进,一边参加其他展览。10个月的创作进度里,我其实是动手做和构思同步着来的,而并不是说先构思了,把方案完全确立了再开始动手做。虽然按部就班地来,能对创作始终有一个全局的把控性,但这样的创作过程可能会变得索然无味。人们总是对未知的事物充满好奇,我觉得《虫舱》的完成始终就如同昆虫行走的轨迹一样,你永远不知道它下一秒会窜到哪儿,探索与创作并行才使作品的完成过程变得有趣,有时构思灵感也是在动手做的过程中才得以迸发的。10个月里边除了构思,前三个月基本上在解决最核心的技术问题,也就是如何通过各类传感器捕捉不同昆虫的运动轨迹,同时做了2-3个小demo;中间三个月基本上都在尝试不同的材料的组合以及加工方式,这里边最令人折腾的一道加工工序就是给玻璃打孔,为了熟练掌握它,我弄碎了超过十个玻璃容器;其次就是金属零件的加工,毕竟一开始比较生疏,画好了图纸给工厂加工出来的零件常常会由于某一小细节欠考虑从而无法拼装或运转起来需要重新定制,几乎每个小装置的完成过程都历经了很多次的来回推敲和调整才得以落地;最后两三个月临近毕业展才是集中拼装的阶段,作品的外壳也是最后一个月的时候才开始定制加工的。创作的日程安排大体遵循由难到易、由内及外的思路来进行,这里边总结出来的一点体会是:作品核心是前提,落地和呈现是关键。

艺:从草图到最后作品的完成,这么一个庞大的过程,你是一个人进行还是有一些团队?这期间最困难的环节是什么?

苏:一个人进行,除了接近展期的时候,由于有些大的部件太过于沉重我找了帮手以及搬运工人,其余所有东西从构思到草图到加工每一块小零件以及组装和编程都是我自己一个人完成的。

在完成这件庞大作品的每个环节中,有一点我始终在坚持:我觉得无论是技术问题、还是工作量大小、还是作品维护起来如何麻烦,这都不能算也不应该算是困难的环节,因为再难的技术问题、再大的工作量也一定能一步一个脚印有条理地去解决,它无非也就是能和不能的问题,要实在不能,就找第三种方法。所以,在作品落地过程中,我觉得不存在有困难的环节,即使存在,也只是个人心态问题所产生的抱怨罢了。也许,也正是因为这个信念一直坚持到了现在,才使得一件具有如此庞大工作量的作品在历经了无数坎坷之后顺利落地吧。

如果非要说真正困难的环节,我觉得可能还是在于作品构思上,和动手制作相比,它犹如一道有一万种选项的单选题或者多选题,每次甄选都需要在不断自我否定以及被否定的过程中困难前行,如何构成立意,为作品注入内在的灵魂和气质,我想这才是最困难的地方,也才是艺术作品的核心价值所在。

艺:可以说你的作品中不仅涉及到设计、美学的概念,“科技”或者说“技术”、“新媒体”等关键词在你的作品中也是不可或缺的。从你的观点出发,你如何看待艺术与科技的关系?

苏:有时,描述一件作品的关键词多了,反而会让它缺失了某种独有性,《虫舱》最鲜明的主题之一应该是运用了“生物”作为装置运行的载体。由古到今,艺术与科技一直是相互促进的关系。达芬奇在绘画中对人体如同解剖般地精准描绘、以及精密的科学构图法则就是科学介入艺术的较早例子之一,它从理性的严谨里边透露出来的是艺术化的科学美感。法国著名作家福楼拜曾经举过这样一个例子:一座山的两侧,一端是艺术,另一端是科技,当两者结合的时候,必然会在山顶,山顶意味着达到了某种巅峰、奇迹,当两者交融,产生化学反应,所迸发出来的力量远超乎艺术本身、科学本身。

一方面,科技带动了“新媒体”即今天所说的“数字媒体”的发展,这使艺术创作中的表现形式更加丰富,也刺激了“新媒体艺术”这一门类诞生于这样的语境之下;另一方面,在意识层面上,我觉得有时走在科技最前端的不是科学家,而是艺术家,澳大利亚行为艺术家Stelarc曾花费10年时间在小臂上植入了一只带有麦克风和联网功能的耳朵,这只在它身体上的“第三只耳”所听到的东西均能够传播到世界上任意一个地方。Stelarc的一系列作品有许多都在探讨人机结合的可能性,在这一点上,其实科学家并未能真正付出实践,而像Stelarc这样相当激进的艺术家却已经走在最前沿。

但无论科技的进步对艺术的冲击如何之大,它未必也会有自身的两面性。技术在大多时候可能只是充当艺术创作中的手段性工具,过量地叠加技术手段难免也会反过来掩瑜作品艺术性的匮乏,所以对于科技在艺术创作中所处的位置,应该保持一种既积极又谨慎的态度。

艺:你在中央美术学院学习“数字媒体艺术”专业,为什么选择这个方向?在学习过程中你的导师、以及中央美院的教学对你的最大影响是什么?

苏:有时,喜欢做一件事情很难说出缘由,可能纯粹是因为兴趣吧,希望今后的创作方向可以多元一些。数字媒体本身就是一种新媒介,新媒体艺术也在强调创作媒介的多样性,在探索表现媒介尤其是科技媒介的过程中本身就是一件特别令人兴奋的事情。

美院的魅力就在于它有一群水平高超的导师和同辈,大家共同营造了一个十分开放的、具有活力和浓厚艺术气息的氛围,这种氛围对每一个人的影响都是潜移默化的,并不只是关乎你在这里上过多少课,学会多少技能,这种氛围对每一个人的熏陶还是彻彻底底的,由内而外的,当一个人从这里走出去之后所带有的,美院特有的思维模式、工作方法、精神气质,是美院给我最大的影响。我在前两个月给美院写毕业寄语的时候有写过这样一句话:终究活出了自己本该有的模样,是我这四年以来最大的收获!也许美院就是一个专门塑造人的地方吧,在这儿呆了四年之后,遇见了一个更真实、更坦率的自己比什么都重要。

艺:“千里行奖”每年的颁奖时间正值于中央美院毕业季,对象也是即将从中央美术学院毕业的应届生们,正所谓“千里之行,始于足下”,你从美院毕业后,对自己未来之路有什么规划?

苏:本科毕业之后我会在美院继续攻读“智能科技与设计”方向研究生,期间想争取成为交换生出一趟国门。我觉得谈规划不如谈自己努力的方向,因为未来会怎么样都不好说,规划好了也未必能按部就班地走,所以有时走一步算一步也未必不妥。我有两个自己一直坚守着并希望能受用一生的信条:一是永远让自己开心,多做自己真正喜欢的事情;二是永远保持初心,希望自己将来无论遇到什么事,坎坷也好,金钱和功利心的诱惑也好,都能保持一种单纯、积极的心态去面对。完成毕业设计,拿到“千里行奖”对于我来说是一个新的开始,因为从此我觉得我才刚刚找对了自己应该走的路子,未来的这三年,我还想继续疯狂地玩艺术、玩科技,至于三年之后会怎么样,我一点儿都不愁,到时候再说吧。

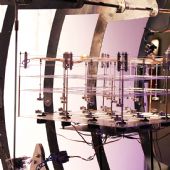

作品名称:虫舱

作品材料:昆虫、钢铁、玻璃、亚克力

作品尺寸:3.5m×2.4m×2.8m

作者:苏永健

专业:数字媒体艺术 交互设计

导师:靳军 费俊 迟鹏

创作年份:2017

作品简介:

作品以昆虫为核心,将它们的运动作为作品观念的运行主线,整体以机械装置为载体,其运行和发声的肇始由昆虫的无规律运动连环触发。其时,人为预设的可控机制受到昆虫的不可控行为所支配,可控与不可控之间,隐喻着人工产物与自然力量之间的关系。

一个精密结构背后往往需要不止数种尝试支撑。作品创作过程历时超过半年,从概念构思到草图细化,从程序开发到技术调试,再从绘制图纸到定制加工,经历了难以计量的考验与坎坷,屡次推导与推倒、重建与重见,主观与客观的可控与不可控,也贯穿整个创作过程而得以体验。