纵观历史,中国艺术在千年的发展之中,一直自然经历着新陈代谢、以新哺旧的过程,得以始终保持艺术本身的活力与创新,维持着极高的审美水准与精神境界。时至当代,艺术的探索更加自由而不受限制。如今,中国艺术最前沿的研究和实践正在沿着怎样的方向前进?这个时代所赋予艺术的使命、责任、追求亦与历史各个阶段皆不相同,探索者们又如何认知自我、实现突破?

问题的答案显然丰富多彩,不会是单调而统一的,这也正是艺术鼓励我们开放思考、广览兼听的体现。因希望增进交流、建立更为广泛的艺术意识,笔者海良与哈佛大学中国艺术实验室的创始人汪悦进教授就实验室的研究领域、艺术实践进行了对谈。我们讨论了目前最前沿的中国艺术工作者们为艺术创新所作的思考和努力,亦涉及许多精细翔实的学术研究内容。

哈佛大学中国艺术实验室CAMLab(Chinese Art Media Lab)创建于2019年,由哈佛大学洛克菲勒亚洲艺术史终身教授汪悦进(Eugene Wang)创立并领衔,是整合尖端学术研究与多媒体艺术创意的国际平台,开启中国文化艺术想象时空的跨界实验基地,熔铸精神维度文化体验的艺术展示空间。实验室旨在将前沿学术研究成果化为艺术呈现,并以创意艺术实践催化激活学术研究,是集学术与艺术为一体的创意园和孵化器。

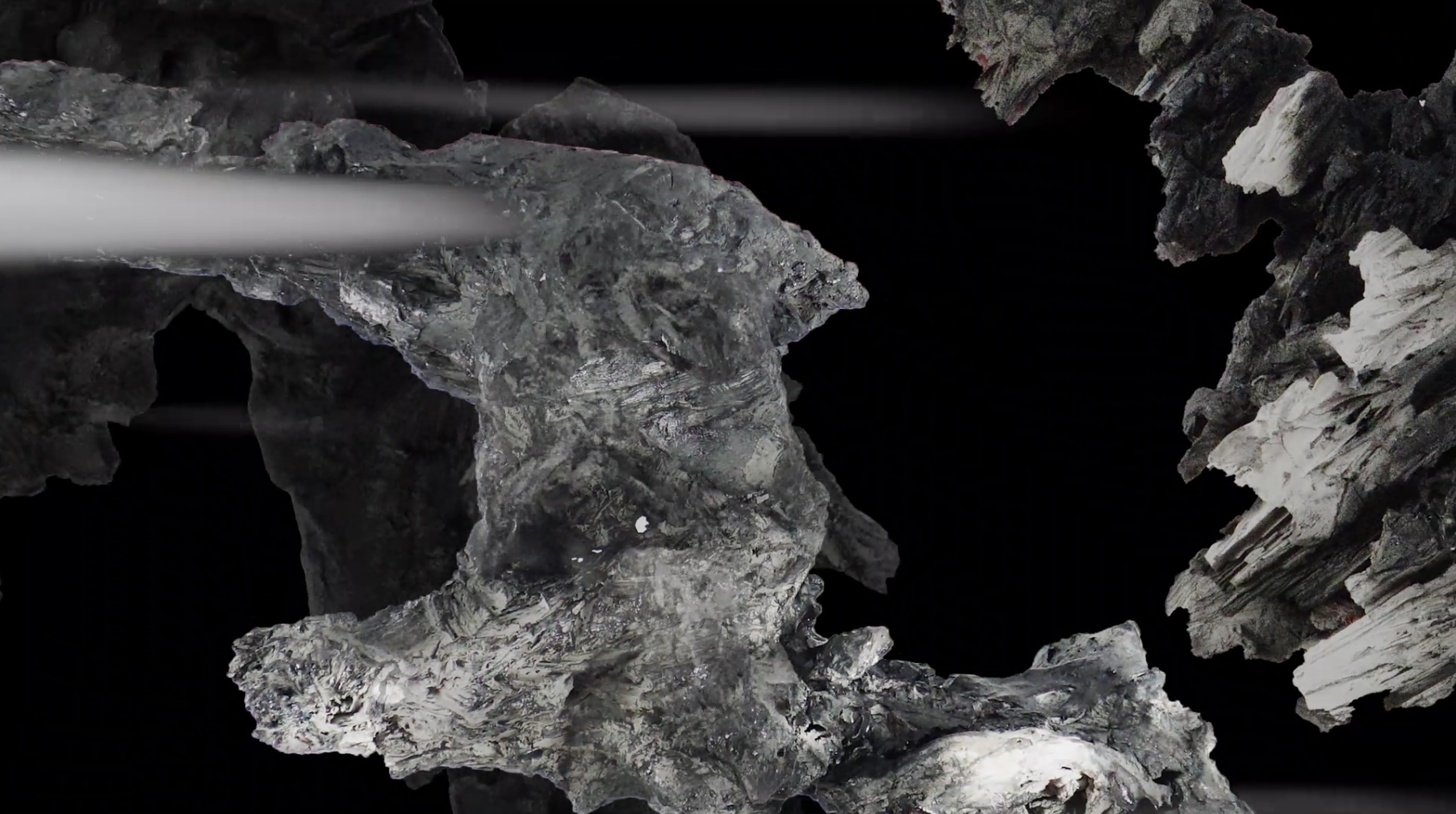

物质转化过程实验拍摄 ©CAMLab, 致谢哈佛大学中国艺术实验室

《火梦》编辑工作坊 ©CAMLab, 致谢哈佛大学中国艺术实验室

哈佛大学中国艺术实验室(以下简称CAMLab)所作项目多以新媒体技术手段解读并重现中国传统艺术或当代艺术,创建全面多维的空间体验以传达核心艺术观念,并不拘泥于大众约定俗成的艺术形式。CAMLab项目的艺术观念均来自于长期大量对艺术史及认知方式的学术研究,其核心希望承载并复现传统文化和历史沿革的真正记忆。英国作家L. P. Hartley在1953年出版小说中开篇写道:“昔日如异邦。”后又被David Lowenthal等不同领域学者引用及重新表达,以说明记忆的遗忘令人对原本自身的传承也产生陌生感,而重新探索被遗忘的领域又会不断唤起融会贯通的畅快感。

谈话以CAMLab在中国的艺术实践为开端,随着话题拓展,逐渐涉及更广泛、更具普世意义的讨论。

一、经典文化的创新概念

海良:CAMLab创立于美国,但是既然是中国艺术的研究中心,那么在中国的艺术实践也是必不可少的。关于实验室最近的动向中,最大的一条就是与上海楠书房的跨界合作。实验室与楠书房的合作是怎样开始的,以什么样的模式进行?

汪悦进:两年前楠书房提供了一个研究赞助,让我们设计一个沉浸式体验的项目。我提议设计一个《牡丹亭》的体验剧场,核心思想是我提出的新概念:物剧。

《牡丹亭》盛演不衰,不断有新的尝试手段把它带入21世纪,最新的记忆是白先勇制作的青春版《牡丹亭》,反响很大。而我的想法是让大家体会到明代文化特殊的视角。明代商品经济发达,物质享受水平很高,人们沉浸在物质文化的氛围当中,对物的品味、体会达到了新的高度。这是中国文化在明代高度发达的原因之一。赏物文化,即类似于我们现代所谓“生活美学”,例如从插花、品茶到各种器物的分类,在宋代经过一个大阶段,在明代走到极致,而之后就再没有达到那样的高度和标准了。

“赏物”对物的品味非常细致、精美,富有文化内涵。如明末的陈洪绶,将人画成物、物画成人。人很庄严,像静态的物品;而物的冰裂纹、花开花落等等,讲述的是人的故事。中国现代经济很发达,生活考究,但不经意间可能有一个危险,就是只在规格和造价上提高,而忘掉了这种微妙的文化趣味。基于这样的出发点,我们设计了“物剧”的概念,不用一个演员,只用文物、物体来讲故事。通过新媒体的渲染,让观众经过一场场空间体验,能够感受到明代《牡丹亭》的世界中“物”之趣味所在。

《牡丹亭·物剧》项目设计:中国传统建筑模型上的实验投影。摄影:陈梦岚 ©CAMLab, 致谢哈佛大学中国艺术实验室

这个设计经过了两三年的探索,现在正在推敲考察其可行性。如果实现,应该会有一定反响,因为它的视角、思路都很特别,和过去对《牡丹亭》的翻新都不一样。我们分析了全球体验式剧场的潮流和趋势、整体的状态,和我们自己的区别与特点。欧美和日本的研究技术已经非常前沿,而一个可以改进的特色之处是把新技术与文化内涵结合起来。基于历史的、专业的研究,在技术上和最好的专家、艺术家配合,如此在技术含量上不落后于人,内容上则更进一层。例如日本Teamlab的项目都很好,但我认为在文化内容上还可再做些深化。楠书房提供了条件,让我们在上海建立起研究基地,合作的前景是很好的,也希望能带来一些国际视角。

《牡丹亭·物剧》项目设计:隔扇门上蝴蝶绘样实验投影©CAMLab,致谢哈佛大学中国艺术实验室

海良:明代和现代的物质水平都非常发达,让我想到您曾在一篇写中国当代艺术的文章《Three Decades/Themes》(2012)中提到90年代左右中国消费主义兴盛的时期对当时中国艺术家创作题材和思想的影响。当然,古代和现代没有办法完全地横向比较物质文明的发达程度孰高孰低,但这样的项目在当代进行,是完全可以唤起人们内心呼应的。我们处于比较和平发达的背景年代,并非饥寒交迫的战乱时期,因此有足够能力和精力去关注生活美学。

观众高度互动的沉浸式项目现在也并非一个新型概念,但《牡丹亭》和同类的项目比起来,不同之处在于极为强大的学术支持。作为从教育机构创立的实验室,CAMLab的成立是更多面向学校、以学术研究和教育为目的,还是作为从学校向大众伸出的触角,让公众更好地通过项目来接触学术研究,以了解传统文化的美与价值呢?

汪悦进:不是面向学校内部的。CAMLab成立有两个初衷,一个是为什么要成立,一个是面对的受众是谁。

我自己有很多研究,是关于古代生命艺术(如秦始皇陵、马王堆、法门寺等)、佛教石窟(如敦煌、云冈等)在建筑空间、位置空间中呈现的美学和状态。对于一名研究者和写作者来说,最大的挑战和困难在于空间是没办法去用文字阅读的。例如敦煌的石窟,是一种心灵空间的时空想象,某种意义上非常像现在的沉浸式体验,是非常空间化的。如果用文字、用线性的语言序列来表达,无法呈现在读者的头脑中。南壁、北壁、东壁、西壁,以及东壁西披、南披……其实像交响一样,画面里有很多相互关系,依顺序写成文字是很难懂的。并非文字表述生僻,而是大脑难以将其翻译成空间关系。

建筑史也是如此难以阅读。如果用图像呈现,体验会比单纯文字要直观有趣得多。人们对建筑史、空间拓扑等有兴趣,也是因为它的空间体验感是其他领域很少有的。表现空间性,一定要用多维手段,而不能局限在文字。

《牡丹亭·物剧》项目设计:中式民居庭院空间中的实验投影 ©CAMLab, 致谢哈佛大学中国艺术实验室

有两个我感触较深的例子,一是2012年华盛顿的弗瑞尔美术馆(Freer Gallery)外,香港城市大学搭了个帐篷做敦煌莫高窟的投影。现在看来是技术很简单的展览,但当时票一扫而空,可能整个华盛顿地区都没有这样排长队的展览。二是差不多的时期,巴黎新建了场馆,将拉斯科(Lascaux)洞窟壁画用技术进行了虚拟再现,热度也非常高,在世界各地进行巡展。这对我触动很大,让我觉得人们对新技术呈现这种体验的要求如饥似渴。这两个例子有共通的地方,第一,都运用了数字技术、投影等新媒体手段;第二,都是关于石窟、洞窟中的美术。

窟穴这种空间是人类想象发展一个很重要的阶段。进入窟穴中,人进入冥想状态,感官摒除外界干扰,专注于自身……是非常特殊的体验。有了技术之后,能够再度呈现这种体验方式,是很有意思的。香港城市大学莫高窟展览的一点遗憾就是没能和真正做佛教艺术、壁画的专家进行深入互动,所以它还只属于技术呈现,没有把敦煌壁画的想象世界及它内在的逻辑理路揭示出来。如果长时间用这样的方式,可能观众开始会有新鲜感,但最终并不能学到什么。石窟的设计背后东西很多,有个整体编码,编码背后有自在的逻辑。如果现场沉浸式的方法能够令观众明白设计的精密之处,不仅能带来美学上的快感,更会带来理性上的快感,把人一步步带入某种境界。

中国佛教艺术为什么出色?如果仅仅从画像的美感、飞天身姿的优美这个层次上理解,会忽略中国艺术里最精髓的部分。佛教艺术的优美不停留在感官的美感享受上,更在于整个布局缜密,是具有引导性的:通过布局令观者体会从关注自己的身体开始、进入一种“舍身”状态、进而进入一种精神腾飞的状态,是状态的演变过程。身体作为体验的方式,最后进入时空的交融,达到过去、现在、未来都完全打破的境界,这是中国艺术早期、中期最重要之处,也是最了不起的地方。

现在很多时候艺术被庸俗化,仅被解读为对某个时代衣着、交通、景物之类社会风貌的保留记录,那就太降低中国艺术原有的功能了。中国艺术要展示演变,其状态是超脱于人和事的,可以有不同的扮演者和故事去承载。这就是艺术创作和文本记载不一样的地方,从视觉上将逻辑链重新进行连接。所以CAMLab要做的事,是通过当代的新媒体技术手段,把中国艺术的精神性直接诉诸于公众。

《牡丹亭·物剧》项目设计:藻井与万花图案 ©CAMLab, 致谢哈佛大学中国艺术实验室

而另一个初衷,来自我读Teamlab介绍时的感触。Teamlab的团队有跨界的设计师、艺术家、电脑专家等各方面人才,他们宁愿放弃高薪的机会而进入Teamlab,因为它给不同领域的创作者带来了共同创意的快感。如果能创建这样一个团体、平台,令不同志向、不同专长的年轻人进入一个有共同创作乐趣的环境,让他们能做一些在各自环境中做不了的事,我作为一名学者会非常满足。今年CAMLab一些新成员做的项目就非常有趣,气氛、互动都非常好。

哈佛也有一个好处,从来都没有对内或对外的界限,一向鼓励教授们对全世界发布学术成果,体现社会责任感和领袖感。所以CAMLab从一开始定位就不是面向校内,更多是面向全球性的实验室,旨在树立新的潮流和方向,起到典范的作用。

哈佛大学中国艺术实验室2019年工作室开放日。摄影:朱诗坤 ©CAMLab, 致谢哈佛大学中国艺术实验室

二、公共意识与认知思考

海良:因为我毕业于哈佛的艺术、设计与公共领域专业,所以个人平时很注重一个艺术项目或艺术品在公众中的价值,这是它本身价值一个重要的组成部分。并非以私密的状态存在,而是来到公共领域、得到公众反馈,这样的互动是公共艺术不同于私人艺术的核心价值。

香港城市大学在弗瑞尔美术馆外的展览让我想到2018年初大都会博物馆的米开朗基罗展,当时将西斯廷教堂的天花板做了按比例缩小的复制,放在展厅的天花板上,简单地把其形式用现代化手段挪了过来。也许大部分观众因为本身宗教信仰的文化传承很强,所以能融会贯通的东西很多。但中国的佛教艺术背后的文化理路,现在很多中国的年轻人也不了解,所以看到敦煌壁画第一反应就是从最浅显的形式去欣赏,如人物形象、构图用色、时代风貌等等。

事实上,任何艺术的表现形式背后,一定有一套完整丰富的发展过程,包括社会背景、历史事件、文化经济、舶来影响等等。这些内涵是经过一段时间集中投入的学习研究才能体会的,怎样才能通过多媒体手段让没有进行过研究的观众也能融会贯通呢?

完整的学术成果和最后产出的艺术实践中间往往有很大的鸿沟,观众看到和领悟的内容,与我们想传达的本质,中间总是有许多丢失的信息。CAMLab的目的不是让观众去观赏零散的、表面的知识点,而是令他们真正醍醐灌顶、学习到文化内涵。实现这一目的的过程和方式,CAMLab在做过的项目中是否有一些心得?

汪悦进:我们非常需要中介型的人才。现在每个项目都需要项目领头人,他们领会项目的主旨,去细化或引向原先没有预料到的境界。领头人第一要自己能够做出创意,第二要有学术的背景和理解来进行转化,同时还要有很好的沟通能力来和其他同学交流。项目不应该是自上而下的状态,而是一个创意经过许多环节的理解和重塑之后获得新的生机。

一个例子,CAMLab现在的一个项目《火梦》(Fire Dream)九月会在上海武康大楼的UNO展览空间推出。国内的陶瓷艺术家赵梦有一个艺术项目,用稻草、纸浆等不同材料烧出很多块状陶瓷,过程中控制火温,用摄影的方式拍下来,又在电脑上将影像合成为“怪石”,最后打印到宣纸上。这个物质转换的过程非常有意思,宣纸是用纸浆、稻草等制成,整个过程就像一种生态循环,从草到草、从纸到纸,中间经历许多物质的转化以及燃烧等自然现象。这个过程虚虚实实,糅合物质、虚拟整合,整合完又放到实际的物质载体上。如果用一般的展览方法,观众不太能体会到这种转换的妙处和趣味所在。所以今年我们把它深化了一下,用多媒体的手段呈现出来。

《火梦》实验影像:在宇宙维度中的漂浮怪石 ©CAMLab, 致谢哈佛大学中国艺术实验室

《火梦》实验影像:虚拟剧场的主角:燃烧的稻草 ©CAMLab, 致谢哈佛大学中国艺术实验室

这里的背景是,赵梦是安徽人;二十世纪初安徽的黄宾虹等前辈创办《美术丛书》,去挖掘对山水的设计,重新定义美术。当时一些同道去发掘怪石、纸等物质媒介的艺术潜质作为文化资源。那一代人受到“美术”这个外来概念的冲击,绘画、雕塑都是新奇的,中国传统“六艺“根本不包括这些,绘画的地位还不如书法。当时人们想要改变,去接受新的外来概念,又能整合起自身的资源,比如“怪石”有点像雕塑,纸张也是有意思的媒介。那一代的探索受到时代的限制,而赵梦这一代艺术家在一百年后的21世纪以新的手段做新的探索,无意间仿佛圆了一百年前人们的梦。

这个故事要呈现出来,要通过我们的声光电的技术手段,观察纸张的肌理和火的状态,令观众体验到这个过程中所蕴含的宇宙洪荒、沧桑变迁,而非简单观赏陶艺、山水画等。我们要表现的是更宏大的过程,以物观物,令人好像和物质一起走过这段路,和物质一起被烧成灰烬,从内在的视角来体验物质转换、变迁幸存的感觉。

《火梦》实验影像:燃烧的羽毛 ©CAMLab, 致谢哈佛大学中国艺术实验室

《火梦》实验影像:燃烧中的黄宾虹私人信件 ©CAMLab, 致谢哈佛大学中国艺术实验室

团队在设计中加入了羽毛的燃烧和当时的信件,也做了很多实验性的音乐,这是一个很愉快的探索过程,希望九月在上海推出后能让爱好艺术的文艺青年们得到一些感受。同时,这个项目也刚好从心理层面上契合了当下的状态,就是人类从疫情幸存下来的一种感受,能够更加唤起人们的同情心。

《牡丹亭》这个项目也有处类似的设计,就是最后让观众跟随杜丽娘的视角一起走出坟墓。原文中,杜丽娘出来时糊里糊涂,什么都不记得,甚至可能根本就没发生任何事。我强调这一点特别重要,设计时不要再强调情爱,离开在那个层次上谈个性解放。要强调和她一起出来后那种迷茫的感觉,那就是走出灾难之后幸存者的感受,懵懵懂懂、重获新生。

设计时阅读原文,难免根据现在人类面临的环境会做一些联想,我也希望我们的艺术能让全球的人都能体会到灾难后的感同身受,增加互相理解;对于不同的族群和文化背景,都能增强一些同情心。这是艺术能够带来的最直接的影响,让我们设身处地,从别人的视角去体会;甚至包括从物质的视角,摆脱以人为中心的桎梏,去经历这个世界。这会令我们摆脱很多局限。

《火梦》实验影像:熊熊烈火中浮现的祥云图案 ©CAMLab, 致谢哈佛大学中国艺术实验室

《火梦》实验影像:被火灼亮的怪石表面 ©CAMLab, 致谢哈佛大学中国艺术实验室

海良:在做这些项目过程中,不是像传统的做法那样复制和改进具体形象,而是通过研究确定一个概念,将之作为不能改变的核心,所有设计都围绕这个概念进行。无论什么形式和行为能让人体味到这个概念,就采用这种设计,而非简单地改进形式而已。人、物、体验、时间都是表面,而例如赵梦作品中的“物质转换”现象和杜丽娘似梦非梦、不知身在何处的状态,才是核心。只要核心足够坚实,那么哪怕《牡丹亭》中没有亭台,《火梦》中没有一颗具体的陶瓷,作品的表达也是可以淋漓尽致地实现的。

CAMLab做艺术的最终目的还是让人们体会不同的视角,以增加人们的同理心,以及相互理解的能力和意识。我们在东方文化下熏陶、成长,根深蒂固地接受中国文化;后来接受西方的教育,又会了解西方的文化和西方的语境、思考方式。在成长中我们自身也会培养起一种责任感,就是怎样令来自不同文化背景的人们真正地相互理解。现在疫情引发的很多政治上、意识形态上的冲突问题,我觉得其中的一个根源是西方不理解东方思维的悠久来源和发展历程,我们也不了解西方民众的意识具体经过了什么样的历史和发展,才会形成如今的思维形态。

这种文化的鸿沟,现在也是重要的一个课题。不管是艺术、学术、文学,还是生活中的很多方面,现在我们处在全球化的一个现代语境中,怎样才能够让当代人理解东方传统的艺术和思维?不只是简单地知道一些知识点,而是真正建立起立体的、系统的、融会贯通的感受。

汪悦进:这是个很重要的大问题。包括两方面,一个是思考方式的问题,一个是东方西方的问题。它们有一些关系,但不完全一样。

我个人对思考方式、认知方式、认知模式非常感兴趣。人的意识中包含许多故事和故事框,会将外界事物放到自身的故事框中去理解,这是人的认知最大的特点,即必须借助某种观念框架来引入未知的世界。CAMLab的C第一层意思代表Chinese,但同时我们不能局限于此,而是应该具有更大的、超出中国艺术的关怀,即全人类的关怀。C在我的要求里代表Cognition,认知,不仅学界的不同领域都非常关注,也是我们CAMLab立足于世界前沿探索的一个义不容辞的核心。

汪悦进教授带领团队在阿里山拍摄。摄影:林文山©CAMLab, 致谢哈佛大学中国艺术实验室

认知方式的差异不仅仅局限于东西方的差异,更是我们已经忘记了自己过去的很多认知方式。很多状态的演变,如何超脱尘世、进入忘我状态,都有一个已经被我们遗忘的思维过程、想象过程,而美术史、通史也不会讲这些。我们人文艺术工作者有责任唤醒文化记忆。

西方的一位学者David Lowenthal说得很好:“昔日如异邦(The past is a foreign country.)。” 那个国度,对现在许多人来说是陌生的;而走进那个国度,探索未知,本身就有探索的新鲜快感。人的记忆是短暂的,会被狭隘化、扭曲化,所以我们的记忆和文化很多都需要重新调整、认知。

《火梦》实验影像:水墨落于灰烬世界 ©CAMLab, 致谢哈佛大学中国艺术实验室

关于东西方的问题上,确实任何地区的人都会形成习惯性的思维方式,和其他族群、社团的文化习惯很不一样。但我比较谨慎,不轻易将之定义为东西方的差异。在很多媒体和学界,这种二分法还是比较主流的,但做过历史研究就会知道,不同文化其实永远都是你中有我、我中有你。很多所谓铁板钉钉东方的文化,可能源头是西方来的,西方文化中又有东方元素。因为任何文化都是不断相互融合、学习的。

例如琵琶是我们的民族传统,但其实完全是外来品。当时它进入中土成为西凉乐,属于和西域文化有关的器乐发达现象,而到唐白居易的时代已经完全变成了国粹。另一个例子是云冈石窟的音乐窟。按照刚进入中土时的正规佛经是不该采用音乐的,强调超脱尘世欲望,不可能载歌载舞。但随着接受过程慢慢发展,因为世俗供奉的需要,产生了音乐供养,歌舞场景才渐渐变成了佛国想象。又比如《霓裳羽衣舞》,原先是天竺的婆罗门曲,被唐玄宗润色配词,就成了中华的宫廷乐舞。

近现代的例子,甚至我自己新的研究,都会发现许多未知之处。比如我一直认为梅兰芳是中国京剧国粹的代表、典型的化身,而我接触了波士顿大学叶凯蒂教授(Catherine Yeh)的一些梅兰芳研究,简直大吃一惊。当时齐如山留学巴黎,接受西方现代舞的熏陶,又对巴黎现代舞剧场的技术条件做了很多考察,回国才打造了新的京剧。从前是谭鑫培这样的老生当道,旦角、青衣都是二线,晚清时都是听戏不看戏。而齐如山吸收西方的影响,把现代舞的一些元素做成水袖、身段等,重新打造梅兰芳,之后京剧就成为了载歌载舞的艺术形式,走向世界。当时的斯坦尼斯拉夫斯基体系、布莱希特体系等表演体系都是相互竞争的,但是全都认可梅兰芳表演体系,认为这是值得研究的东方艺术。波兰的戏剧家格洛托夫斯基(Jerzy Grotowski)到中国来接触到梅兰芳的表演,惊为天人,但他自己也没意识到梅兰芳艺术中一些似曾相识的元素是他自身本来就熟悉的。中国戏剧探讨的真正精髓是在唱腔,而格洛托夫斯基所发现的东方戏剧美,是带着自身西方记忆来看的,才会有所共鸣。

又例如绘画史的研究中涉及,20世纪西方对禅宗美学的发现经过了很奇特的过程,其中日本起了很大作用。铃木大拙(D. T. Suzuki)在阐释禅宗的时候融入了存在主义哲学的思想因素,把问题归因到人类深层次的焦虑上去,因此成功令禅宗传统在西方引起极大的反响。介绍禅宗时采用了西方的框架,所以西方人觉得禅宗的内容就是其时他们最关注的东西。而我国现代重新认识禅宗,很多也借助了日本的重新组装。就像一个雪球在全世界不停滚动,到最后互相融合也分不清东方或西方了。

《火梦》影像装置场景设计 ©CAMLab, 致谢哈佛大学中国艺术实验室

毋庸置疑的是,一个理论体系、一种思想,要有生命力,一定是跨界的。它绝对不会恪守于原本想象的传统或框架,一定是在对话的语境中完成的;它会吸取别人的长处,再来阐释自己的体系。我们也应该反思,饮茶文化是我们发明的,但经过日本的阐释,令西方觉得日本茶道远胜中国茶的文化层次。日本茶道就是在和西方的对接、交流中产生了文化的氛围和品位。中国茶道没有对象、没有交流、没有上升到对话的语境,就无法提升让别人接受的程度。

人的记忆消逝得很快,也未必会代代延续;我们可能现在正沉溺于当前这一段时间的想法和思考方式,很多这些思考方式也许50年后不会被后人理解。因此昔日就是一个异邦,我们要重新激活对过去的记忆,就要重新走进异邦。我们未必要去划分所谓东西方的交界,而是要去划分忘掉的东西和应该激活的记忆,例如我们都经历过一些怎样的认知过程,哪些时代有哪些不一样的想法。怀着这样的精神和态度,我们能做的事就很多,而非一味恪守所谓传统。

文/海良