编者按:2020年夏天,被毕业生称为“史上最难”毕业季。面对未来复杂的抉择之际,被戏称为“上岸”的考研、考博、考公,成为不少2020年毕业生的首选,这其中有些出于自我价值的追求,有些则多少带有“缓兵之计”的色彩。

相应的,是近些年对于文凭含金量缩水、“读博焦虑”以及“青椒(青年教师)996”愈演愈烈的讨论,似乎传达出这样的讯息,即时代背景下个人的焦虑与困境,或许与道路选择并无直接关联。

为了解艺术行业未来梯队从业者的实时状态,艺讯网邀请到中央美术学院的一位在读博士,请站在“岸上”的他,分享自己在2020年中的所思所想。如,怎样处理志业、工作与爱好的关系?如何抵抗来自外界与自我的焦虑感?

“重要的是行走感本身,

不是特定的结果。”

受访嘉宾:金昕

受访嘉宾:金昕

(中央美术学院人文学院博士在读)

采访记者:孟希

艺讯网:毕业论文写的什么?进行的怎么样了?

金昕:有关禅宗对战后美国艺术的影响,还在进行中,资料很多,需要细致的梳理。

艺讯网:作为即将在今年毕业的美术史系在读博士,没赶上疫情毕业季择业是否感觉还算幸运?

金昕:并没有。我们同学之间交流,都认为其实2020年的就业形势还不错,反倒是今年累积的毕业生数量更多,竞争压力也更大。

艺讯网:方便聊聊这一年你个人的生活和学习经历吗?

金昕:2020年我人生第一次在异乡滞留了7个月。因为父母的工作变动,2020年我们举家搬到了惠阳工作生活,江苏老家只剩下房子,回去也没什么意义,就一直留在惠阳读书写论文。

南方小城夜景,第一次在异乡住7个月

南方小城夜景,第一次在异乡住7个月

2020年初我辗转到深圳旁边的惠阳,当时情况尚不明朗。后来疫情的形势一天比一天差,在我抵达惠阳的第二天武汉就封城了,临近除夕,当时感觉每天都像在梦中。突然意识到疫情比想象中要更严重。

我每到一个新城市总想找当地的咖啡厅坐坐,大概是需要在生活的缝隙里寻求一些空间吧。谁知疫情的出现导致当地的咖啡厅基本都关门了,最后我找到一家刚开业不久、躲在城市小角落里的咖啡厅还在营业,几乎没人。于是年后每天下午我都会像上班打卡一样会步行到咖啡厅坐一坐,写写论文,后来也会跟差不多同龄的咖啡厅老板聊聊天,在之后几个月里甚至成为了一种习惯。

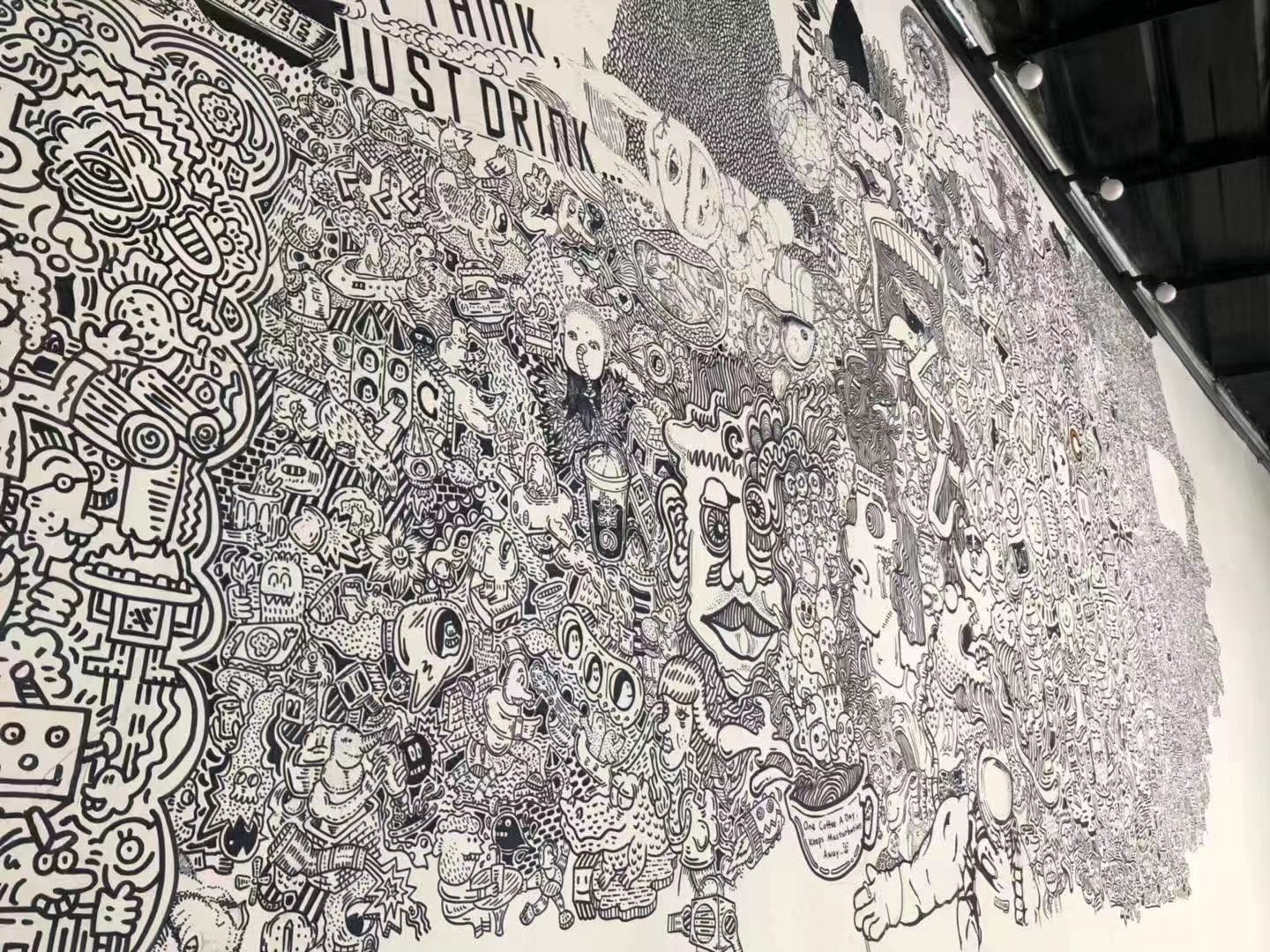

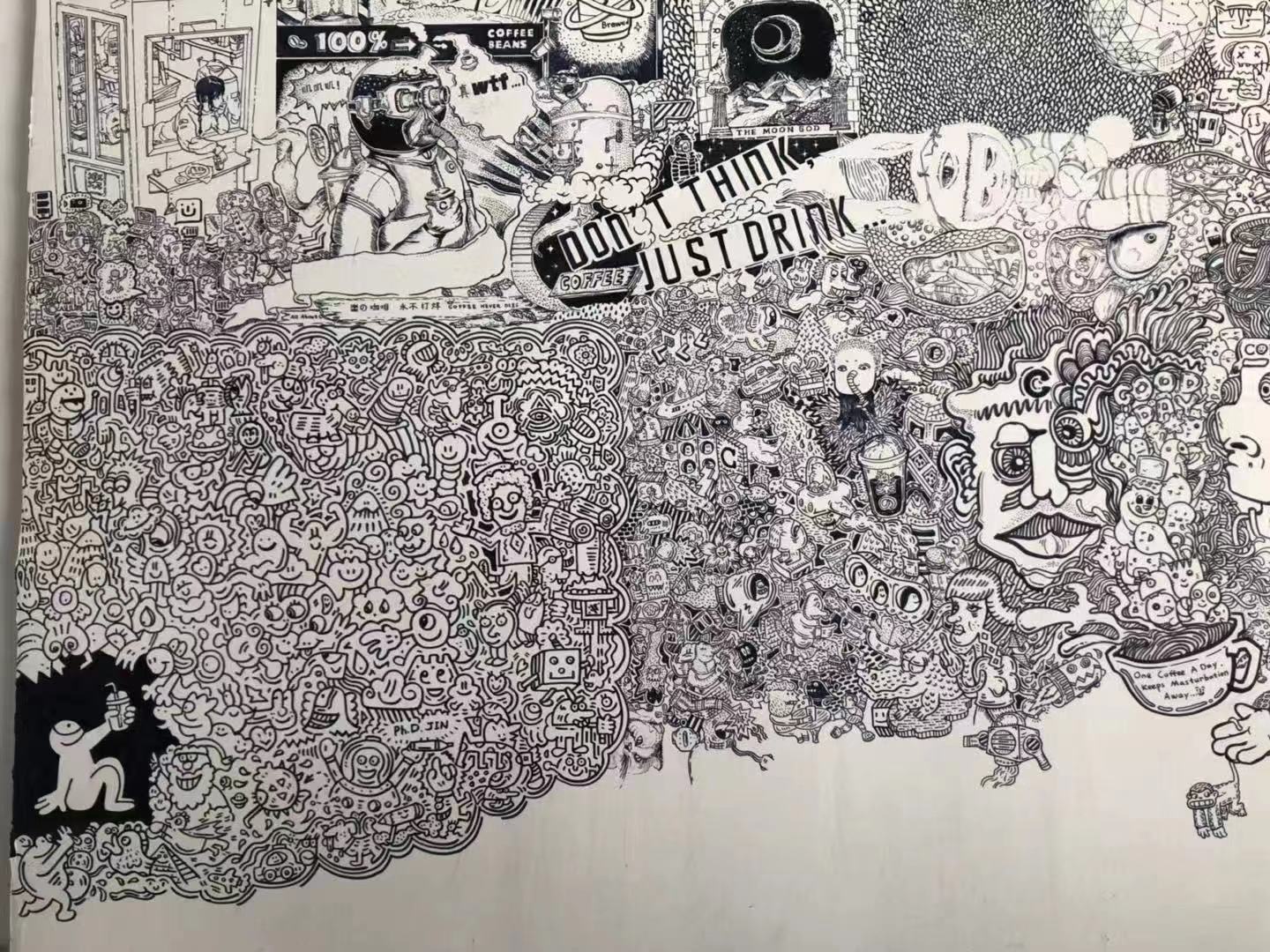

咖啡店墙上的小画

咖啡店墙上的小画

每天下午找咖啡店店主聊天

好在惠阳是特别小的一个城市,从一开始就未被疫情波及,但是在读博期间一直没有怎么运动让我意识到了健康的重要性,于是在5-6月份我找到一家游泳馆,每天晚饭后游泳最终减掉了16斤,几乎恢复到大学本科以来最佳身体状态,这么多年累积的健康问题慢慢缓解,也算是2020年的收获之一吧。

给城市角落经常光顾的咖啡厅画墙绘

给城市角落经常光顾的咖啡厅画墙绘

坐落市中心的一家咖啡厅

坐落市中心的一家咖啡厅

艺讯网:近些年有很多关于读博与就业问题的讨论,读和不读似乎都能导向焦虑,你身处其中有什么见解?

金昕:读博士也好,工作也罢,个中感受我觉得其实都是大家在面对新知识型生成时产生的焦虑感——必须说明,这里特指文科艺术生所面对的境况,理工科应该除外。今天很多行业与学科之间的距离拉得非常远。人们希望获得某种生活目的的方式已不必依附于一张学校的文凭,换句话说,文凭的含金量被稀释了。这就更要求你必须主动建构,主动进行知识生产的能力。过去的“录音机”式的知识传播模式我觉得在当代社会已经失效了。

艺讯网:前半年闭关在家有何感受?对自己的未来,比如就业前景有什么思考?

金昕:感觉生活的某些层面被暂停了。疫情让我感觉自己过上了一种“不及物”的生活。像西川老师曾经谈到的概念,感觉自己在过一种“似是而非的”(as if)生活,而你所向往的生活面相似乎总在别处,总与当下形成复杂的张力。半年的时间记似乎造成了某种忆错乱的感觉,让我开始有点“怀疑”很多经历。可我又体会到了有关衰老的感觉。最为明显的特点就是梦与现实的边界变的庞大,难以捉摸,在入睡的时候难以分辨的区域相互融入。一种不及物的匿名性,一种未被命名的熟悉感,梦里有的时候都是熟人,但都只是打了个照面,而我一个人一直走却不知自已要去哪,甚至自己是谁。所以那时我开始思考在地性的问题,思考怎样通过某种智力生活与焦虑和解,同时进行知识生产,踏踏实实写点东西。

另有一种特别明确的感受,就是自己对于未来的预判能力消失了。就我自己独特的个人经验而言,以前总能对未来生活有种大致的想象能力。上小学时会隐约感觉自己初中大致什么状态,初中能预感到高中的状态,比如自己将获得哪些能力,将承受哪些压力等等。在疫情发展到三四个月的时候,我发现突然丧失了这种能力,关于未来的一切陷入巨大的不确定。生活中的大目标、小目标逐渐交织混乱起来。原来很急迫的事情变得不再重要,一些原本并不急迫的小事反而需要优先解决。在这种混乱的过程当中,我意识到,一个人的志业、工作和兴趣爱好,三者有交集但必须有所区分,而在此基础上认定了一个想法然后为之活一辈子就算没有白走一遭。

一边是平静的海,另一边是疫情初始寂寥的街道

艺讯网:过去的规划是什么?现在规划是否有所改变?

金昕:找一份工作,可能当老师,也可能是艺术行业从业者。

刚刚聊到的所谓志业,实际上是你一辈子要从事的事情。无论是拍一个短视频,写一篇文章还是一本书并不重要,成为老师或是别的什么也不重要,形式不重要。我的志业就是给我们生活的城市、国家做点文化上的贡献,就够了,就这么简单。

工作呢其实是相对于志业的更为具体的个人实践的部分,需要保持足够的耐力和平稳的心态。兴趣爱好属于志业和工作以外的部分。比如我喜欢魔术,疫情期也给好久未见的家人表演了很多次,好像在家里短暂地制造出一个美妙的异托邦。

如果真的有能力处理好这三者的关系,生活里的很多事物会变得相对明晰,一直以来的焦虑感也慢慢交付出去,就不会一直是一个抱怨情绪的状态了。

艺讯网:所以你分享抵抗焦虑的有效方法就是想开点?

金昕:把三者拆开来看,的确减少了不少我过去的精神压力。但是也会出现新的困扰,比如如何跟家人长时间相处。疫情期间我们朝夕相处,对疫情、国内外局势甚至“后浪”等等问题的看法都有各种或大或小的分歧。比方说,家人对待我的时候总要求我保持着追求世俗效率的同时保持积极乐观和健康,我会觉得这本身就是让马儿跑,又要马儿不吃草。于是逐渐体认到自己和家人看待世界的方式特别不一样,但是呢换一种视角,观察这些分歧的原由其实也很有趣。

难得有机会陪伴家人

艺讯网:2020年和身边的同学交流多吗?情况是否有相似性?

金昕:我观察到很多人在这一年经历失恋,或者经历一些家庭矛盾和对未来的无力感,但是我接触的朋友其实越来越少,状态都差不多。但是这一点很有趣——无论在网络上有关疫情的描述的多么严重,我所亲临的这些空间事实上并没有受到太大的影响,这使我意识到,小城市里的人没有那么多情绪的景观,也就没有那么多需要表达的情绪,就好像一个没有过度信息冲击的空间就不会产生太多“褶皱”,连时间感都发生变化。反而在大城市众生喧嚷的闹市,才会觉得被困在了自我中心的主义的空间里,消耗着“过剩的”时间。

我相信直到此刻在这世界上一定有很多因疫情而绝望的人,但是似乎作为“远方的听众”的我们永远无法体认和遭遇那种亲临现场的巨大的恐惧和悲伤。比如,疫情期间一个在意大利读书的朋友告诉我,父母给他打电话的时候,已经聊到了万一不幸感染疫情如何处理后事的问题,那是他们面临的激变形态时的异常现实。如果发生在自己身上,我该怎么办?我也没有答案。或许被阶级、消费能力区隔开的城市生活文本所产生的问题在于,我们真的身处于同一个现实空间吗?我们还能遭遇到异质性的人群,并且无论疫情持续多久,依然能够保持体察他人恐惧和痛苦的能力吗?

艺讯网:最后聊聊对21年的展望吧。

金昕:这一年我身上发生了一个比较大的变化,就是我开始觉得自己怎么活着都行。当然5年之后也许不一定,我也不愿意想太远,毕竟人总在变化。我目前的心态就是,21年平稳毕业,顺利地找份工作,我就非常开心了,没有太多预期。我父母一直希望我离开北京到南方工作,但是一想到我房间里的2000多本书,又回忆起搬家面临的恐怖场景,还是留下吧哈哈。

哪都去不了的人,可以躲在文字构成的古老国度之中

明天会更好吗?或许希望大于现实。但是明天会糟糕吗?也不一定。我觉得作为整体的人类有能力把世界构建得更好,明天并不遥遥无期,总会如期而至,但同时也一定会带出意外,甚至会有社会与个人生活的激变形态。无论怎样,重要的是是行走感本身,不是特定的结果。我觉得大家问明天如何,往往期待一个口号化的结果,但我自己还是拒绝活在结果里,对我来说,这是某种关于自己的新的命题,有点复杂。比方说,你读一本小说,像麦克尤恩的《立体几何》,有时你并不期待剧情如何转折,关注的是他的构想性,处理方式的那种轻盈,探讨的命题又很落地;又或者比如我在疫情期间看波拉尼奥的《2666》的感受,领会到生活的蛮荒的一面,最终无数情节汇入大海。当然这里的蛮荒不是指人与人之间,而是自己与蛮荒的关系,理解这点,我可能就有点明白自己是谁了,不必为了某种结果而活,走到哪儿算哪儿吧。

艺讯网:请用一个表情包形容你的2020吧。

金昕:

文中图片均来自受访人