很多人并不熟悉作为艺术家的徐勇民,尽管他成名甚早,与李全武合作的连环画《月牙儿》1984年便获得全国美展金奖,为美术界广泛熟知。但很多年过去,大家并不十分清楚徐勇民的创作面貌究竟怎么样了,“14年美术学院的院长”成为他身上最为显著的标签。2018年10月12日,一个秋意渐浓的下午,湖北美术馆举办“徐勇民图文作品展”,终于让观众得览“一个美术学院院长的日常”。两个大展厅,红绿色调相间的墙面分外鲜亮,与有序陈列的黑白水墨速写互为调节,形成一种独特的气氛与节奏。看一遍下来,感到这真是一个碎片化时代的艺术家典型,展览展示了大量速写式水墨画、手稿、书法、信札……这些忙里偷闲、喃喃自语的图文碎片成为展览的主角。徐勇民在其卸任的第二年举办展览,超越了所有人的预料,他拿出来的并非一个大型回顾展,而是以一种轻松、真实、自由的状态,呈现了一个正在行走中,抑或刚刚打算开始的徐勇民。

日课:碎片化时代的思维漫笔

要解读徐勇民的艺术,必须回归其日常,他将其对文化的思考与对艺术的表述都融入日常生活的点滴时刻,这与他的身份息息相关。长时间的行政生涯,使得他的创作时间被大幅压缩,他逐渐习惯用碎片化的时间进行碎片化的思考和表达,通过一些事务性的工作感知社会、感知时代。

徐勇民不惧拿出这些“小东西”。事实上,这些手稿小品也让每个徜徉其间的人看得十分过瘾,艺术家行旅四方的见闻掠笔,书斋静思后的禅意抒发,工作间隙至情至性的随机涂画,对古迹遗产、西方经典进行考察时的造型研究与笔头巡礼……充满兴味的笔墨让人觉出一种随性、从容与质朴。一个具备多重身份的当代视觉知识分子,他的思想行进轨迹,他的游历、抱负、才情、心声在这些图像碎片中和盘托出,一个笔耕不辍、勤于思考、修为宽广的徐勇民形象在观者的眼前渐渐浮现。

当我们回头再来讨论这些手稿小品的艺术价值,对于艺术的本意似乎有了另一层体会。从古至今,艺术何为?是为精神,为真理,为自由?层出不穷的各样阐述,似乎都能从徐勇民的闲情笔意中捕捉到一些。从一般看展的经验,手稿或许只能成为展览的辅助手段,“正式”作品的注脚。这批原始、本真的小幅手稿作品是否成立,它的意义在哪里?徐勇民为我们提供了一种展示与观看的可能。手稿、图像日记除了能展现精神的轨迹与真实的状态,其间的某种“劳作的苦涩美感”也是他所迷恋的。这些碎片成为一种日课修炼,徐勇民日复一日涂抹、书写,乐此不疲。许多人认为,这些“小东西”将来可以作为多重维度的探讨材料,更多人强烈地相信,这些潜在的积累势必会催生出一场巨变。

延伸:“文字视觉化”的观念与实践

除了日课式的思维速写,徐勇民艺术创作的另一个重要特征即“将文字视觉化”。在他的艺术地图中,文字和绘画是并行存在、不可分割的整体。因而,展览的命名简单明了:徐勇民图文作品展,他希望将文字和图像做一种均等的呈现。其文字作为画面视觉的延伸,与绘画的关系有两层所指:一是两者同时可以作为对日常和思想的记录方式;二是文字也可以作为一种图像,也有其展示的美感。

在第一层关系中,徐勇民将其图文作品视为“以书写的方式记录日常”,他有一个令人称道的习惯,无论写作、开会、改稿子、写公文都使用毛笔,几十年如一日,对墨的特性、笔迹心意的把握因而变得熟练自如。徐勇民坦言,用毛笔书写既源自一种对文化传承的职责,还出自某种私心,让中国画出身的自己能在工作时段与专业保持不间断的接触,保有一定手感。因而常有友人打趣道,其书法的功力与用笔比绘画更耐人寻味。

第二层关系,涉及到徐勇民对于美术馆功能空间的思考。在当代,美术馆常常展示偏图像视觉经验的绘画作品或其他形式的艺术作品,而很少展示文字,除了书法。徐勇民并不希望它们被当作书法展示,因为现代概念中的“书法”与中国传统书法的功能毫无关系,仅仅流于对笔画形态与书写方法的研究。他的毛笔书写与中国古代文人的笔墨在精神意涵上真正得到“接续”:作为一种心绪外泄的记载,与绘画一样,能反映情绪、状态的变化。因而,文字也可以作为一种图像,也有其痕迹美感,同时能记录思想轨迹、表达艺术观念,给人予视觉能量。正如,展厅中出现了多幅特殊的“书法”作品,用淡墨一层一层书写,文字叠加在一起,继而模糊、彼此消解,这些既具体又抽象的小品作为一种尝试,呈现出很强的视觉冲击力与观念性。很难说这是绘画或书法,文字成为一种图像符号,准确地映射出徐勇民的内心世界、个人状态与一种超前的艺术观。

自觉:以图文向经典岁月致敬

在徐勇民的艺术叙述中,贯穿了一条较为清晰的线索——“回望经典”。 《楚辞》、《诗经》、西方古典油画名作、东方文化遗存古迹、宗教经典造型与绘画……“向经典致敬”在其水墨大画、册页、手稿、装置作品均有体现。好似能找到某种源泉和力量,每当工作比较艰难的时候,阅读、体会、图绘经典总能给予他强大的支撑。他认为“典籍经历了时间和人心最严苛的检验”,而“伴随着岁岁年年毛笔纸质的书写,渐渐有了以图文向经典致敬的自觉”。

他有自己的阅读与触摸方式——通过毛笔来临写。在《向古典岁月致敬》册页中,他用黑白水墨传神地勾勒出艺术大师的原作,诙谐、新颖,令人忍俊不禁。这样的语言转换带有某种实验性,在挑战着人们的视觉习惯的同时,还提供了一个全新的观看西方古典绘画的视角。同样,对于中国佛教经典造型及手势、传统动物图案等的研究性临写还有很多,徐勇民用这种手工的方式感受经典的气息,已达到某种“神交”。正如他所言:“源于典籍的创作体验不仅仅寻求是否与阅读的经验相符,同时,也是心灵翱翔翼翼的探寻。”

并置:当代文人的雅俗互鉴

与徐勇民有所接触的友人同道,都有感于他低调朴素的人格魅力,内敛、隐忍、谦卑的性格实则是蕴藏了大智慧与高修为。他外表儒雅,内心敏感、深思,吾日三省吾身。尽管身处繁华都市,满眼世俗日常,中国传统文人的情怀追求仍是他的精神底色。徐勇民以一种近乎袒露的真实,展现了自己在耳顺之年还不断以尝试与探索的姿态行进。

尽管此次展览呈现出碎片化的特征,但仍然有着较为清晰有序的脉络。绘画、文字、手稿三个部分既相对独立又彼此关联,除了作为主角出现的手稿,其绘画和文字装置也是值得讨论的部分,这些作品皆为徐勇民近两年的新作。绘画包括几组册页、几幅纸本水墨大画,其文字装置是展览的亮点,作为一项别有新意的尝试,展现了徐勇民处理媒介与观念、作者与观者之间关系的卓越能力。

展览异乎寻常地没有粘贴展签,这不是临阵的遗忘,而是刻意设计的细节。这使得那几幅突然印入眼帘的大画在解读上变得有些困难,它们看上去和手稿的部分关联性不大,让人顿生断裂之感。事实上,对徐勇民的创作脉络稍有了解的便知他对“楚辞”与楚美术的独爱与实践,这是他的另一个理想与精神世界。不设展签,便是意图从观众的视角来检视自己对《楚辞》的个人化理解是否成立。《楚辞》中对于楚国山川的记载充满奇幻色彩,带着某种精神意象与绮丽的美感,他大胆尝试用红、蓝等纯色表达一种被放大的个人感受。这些大型创作并非手稿的放大,但看上去尚处在尝试的“过程中”,他想尽可能摆脱当代水墨的范式和套路,找到自己的路径。

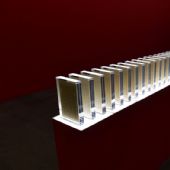

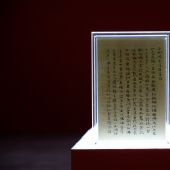

值得一提的当属徐勇民的文字装置作品。《好纸三千》《日光明炤》这两件装置,不仅毫无艰涩生疏之意,可以说一针见血地呈现了徐勇民的身份、状态与问题。《日光明炤》使用99块透明亚克力板以多米诺骨牌的形式依次排列,每一块透明亚克力中嵌夹两页薄薄的宣纸,一面是以恭谨谦逊之心写下的《金刚经》,7000多字的经抄写十余遍,一面是世俗琐碎的日常记录,会议、发言、公文、杂谈。它们在自下而上的灯光映衬下,庄严圣洁,犹如日光明炤。经文与日常书写的并置,除了高雅与世俗之间的互鉴,还含括了精神与生活、心灵与现实、肃穆与喧嚣之间的映照……如此,面面相觑,难舍难分。

对话徐勇民

朱莉(以下简称““朱”):看展的时候,我注意到展览没有设置展签,这一点您是出于什么考虑呢?

徐勇民(以下简称“徐”):其实一开始有想设置展签,让观众了解展品的基本信息。但是后来我的想法在改变,因为反观我的作品,小尺幅的是日常状态的一种书写记载,大尺寸的则来源于屈原《楚辞》。不设展签就成了某种考验,希望通过观众来检视我个人化的对《楚辞》的一种理解。现在展厅展墙颜色的设置也是为了营造一种独特的氛围,让大家通过画面感受作品,而不是借助于展签。

朱:对,我在观展的时候会不停地需要寻找到一些信息,包括主动地去感受画面。您的作品基本上是黑白为主的简朴颜色,但是展厅用了鲜艳的红色、绿色,是故意为之的吗?

徐:关于展墙的色彩,策展团队最开始都希望能有一种素净的方式,但是实际实施的时候发现这样布置比较闷。慢慢地,感觉或许能通过改变色彩来调解。我们想到了红、绿色,这两种颜色既宫廷又民间,但如何与我们的展场融合呢?我们对这两种颜色进行了调制,最后调制出的颜色既不失鲜艳又稳重。现在我们看到的红、绿色在展厅中相互调节,这也是比较大胆、比较冒险的一种尝试。

朱:文字书写本身在你的生活和创作中占有一个重要的位置,您有一个很重要的创作特点,就是将文字视觉化。您的创作体系中,文字和绘画的关系是怎样的?

徐:近些年我对美术馆的功能空间有过思考,对自己的作品也有一种思考。我把自己的图文作品视为是以书写的方式来记录日常,在整个创作过程当中也是尽量把所有生活痕迹不加修饰地展示。这些作品在公共空间中展示是什么样的效果,在观众的视觉中又会产生怎样的反映?因为美术馆通常展示的是绘画和其他形式的艺术作品,而不展出文字,除非它是书法。但是我的文字,我并不希望它被当成书法展示。

一个艺术家,一个作者有很多种创作状态,有的要借助于文字来记载创作轨迹,有时候需要文字和画面互相影响。我一直热衷于用文字来表达自己的一些想法,它们是我思想的一个部分,无法分割。事实上,一个公共展示空间里面引起重视的可以是绘画或者是视觉图像的作品,也可以是文字,因为文字也是有图像的。当你书写的时候就是在改变印刷体传给我们的视觉能量。在我看来,文字展出一方面能够把作者很真实的一个思想轨迹展示出来,另外文字本身也存在展示的美感,所以在展览中我希望文字与图像是一种均等的呈现。

朱:研讨会上听到大家谈论,您不管是工作中还是平时改稿子写公文都用笔墨。用毛笔书写不仅是一种书写的方式,也代表了一种思维的方式,您为什么多年来一直在坚持用毛笔书写?

徐:我的专业是中国画,这么做是借这一专业来使自己对毛笔书写有一种责任。使用毛笔能够让我在工作空间,工作时段与专业保持接触,在这个过程中逐渐产生了乐趣和依赖,也产生了坚持下去的想法。当我在用毛笔书写的方式签文件,写文稿的时候,我感觉我的情绪经由书写的痕迹完整、客观地展露出来。

我曾想把我若干年用毛笔书写的所有的文件签名进行检视、回望。这个工作还没真正开始做,但是我知道是很有意义的,因为我的情绪直接反映在上面。当我觉得工作枯燥,或工作时间紧的时候,尽管同时是在文件上书写,但不同状态下的书写字迹会发生变化,这是正常书写不可能有的体会。从这个意义上讲,我非常理解中国传统书法的魅力和中国文人他们真正的一种心绪外泄的记载,如颜真卿的《祭侄文稿》,王羲之的《兰亭序》等。所以我十分迷恋用毛笔书写,出差的时候我会带一个小砚台,写一些文稿或感受,乐此不疲。

朱:我非常喜欢您第二个展厅中的最后一件作品《日光明炤》,《金刚经》所代表的人类精神、心灵的归宿与世俗生活记录形成一个对照后,像多米诺骨牌一样陈列,肃穆之余让人产生思考。这是您的身份、状态、气质与独特的个人语言相结合的一个集大成之作。很观念,很当代,很个人。我觉得您还可以在这个系列下继续做下去。

徐:谢谢你的关注,几个评论家也跟我这样说过,他们觉得这一系列做下去会形成它的特点。最初在思考这套作品的呈现方式时,因为展览定的是图文展,就想到用平面的呈现方式,但是总感觉没力量。我们通常是在博物馆这样一种比较肃穆、庄重的空间里看到《金刚经》,而这次我想用一种接近世俗的,接近当代的一种材料来与之进行对接,打破我们对传统的固化认知。后来不断思考,不断调整布展。最后选择将它与我的手稿相结合,选用了99张亚克力板形成一种排列的形式,这些板上一面是经书,一面是我的手稿。

朱:展厅的几幅大作品和碎片化小幅手稿、速写作品之间,好像关联性不大,出现得也很突然。因为没有展签和说明,从观展感受上来看,它们所传达出的趣味与意象也与传统中国画的相去甚远,能否为我们介绍一下这几幅大作品?

徐:我不希望它们被划为大家所界定的中国画。这几幅作品我用了非常传统的中国画表现形式,其中也借助了一些水彩颜色。我想表达出我对于《楚辞》的一些理解,带有某种精神意象和某种绮丽的美感。《楚辞》中,对小花小草的写实描绘,包括对楚国山川的记载,具体又充满了幻觉,吸引着我去关注。我感觉自己有责任把这些感受和理解扩大化,所以在作品中我大胆的用了蓝、红等纯色表达我的感受,这些作品的取名也都来自于《楚辞》。

朱:为什么会如此青睐手稿的创作方式以及书写记录方式?这些看上去只能作为解读作品辅助的手段,成为了主角。您重视它们的原因,除了这些私密化的思绪片段很真实,能呈现艺术家的思想轨迹和精神状态之外,还有什么特别的原因吗?

徐:还有劳作中的一种比较苦涩的美感。这次展出的一件打印文稿,上面留下的红的、绿的修改痕迹是我做了九次修改的痕迹。当时我只是不想增加打印的时间,就在原来改过的基础上换不同的颜色多次修改,最后输入进电脑。事后回想起来觉得很有意思,还带点感动。

朱:我注意到展厅也有很多册页的作品,其中一本是《向古典岁月致敬》,非常有意思。

徐:这次展览展出了两组西方题材的连环画,一本是《向古典岁月致敬》,一本是写生图册,临展前我才把它们拿出来,我希望人们看到的不仅仅是我的图文作品,还有以前我学中国画时写生留下的作品。我喜欢西方的经典,也喜欢中国的经典。西方现当代艺术的缘起与西方古典艺术,跟我们当代水墨与中国古典艺术一样,是一脉相承的。尽管我们希望推陈出新,但是这种传承脉络很清晰。对此,我有一种强烈的敬畏感,所以我就试着用毛笔临写这些经典来感受某种气息,与它们之间会产生一定的关联。在我工作比较艰难的时候,经典的东西总是能给我强大的精神支撑。

朱:我觉得这个展览的确如您期望的那样,带给观众一种“状态感”,不是回望过去,而是呈现当下的状态。您希望以此为一个节点,继续往前走。在此基础上,您对自己的创作有一些什么样的计划?会有转折性的突变吗?批评家孙振华说:“徐勇民在等待着一个重要时刻的到来”。

徐:我并没有给自己划定明年怎么样,后年怎么样,我要画什么东西,我要用什么东西创作。我感觉自己还是一个探索者的姿态,因为我没有给自己标签成一个画家或国画家,所以我的作品现在是一个多样的呈现。我实在不愿意自己被标榜成一名国画家,我在多篇文章中都对这一点表示质疑。我觉得没有必要通过你使用的材料和使用时间的长短来定位你的身份,不是所有使用毛笔和宣纸的画家就是国画家,这是一个很难自圆其说的表达。

手稿是很日常的一种记录,也是我在闲暇时来填充时间,捕捉自己感受的一种方式。当时间充裕的时候,我可能会有某种改变,比如专门为这次展览做的一批大尺幅的画我可能会往前推进,但是推进到一种什么样的面貌还是一个未知数。

文/朱莉

图/主办方提供