提及三峡,人们会无意识的脱口而出大坝或风光这两个截然不同的词汇,三峡大坝是工业文明的成就,而三峡风光是自然的造化与壮丽。然而我们熟悉了这原本不相宜的组合,将它们自然地强行结合,轻率又简单的命名为一个水利工程,并开始歌颂它将创造的产值和带动经济发展的业绩,忘记了它本身的秀美和古朴,抛弃了倚其生活和生存的人们。也许,人们已经得到了很好的安置,但搬离时的嘈乱和离开故土途中的次次回首,足以说明他们当时心中对未来的不确定和对家乡的眷恋。

这种闪耀在100万人眼中的情感没有完全被某种光环掩盖,有人记录了下来。被称为“当代中国最富洞察力的记述者”贾樟柯,把他的镜头对准了那里。

一般影片的剧作结构有两种:戏剧性剧作结构、散文性剧作结构。

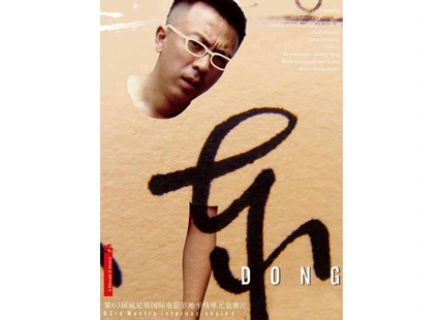

当代电影更多的趋向于戏剧性剧作结构,尤其偏爱“传奇性”电影和“奇观性”电影,这些远远偏离了生活的主题。但贾樟柯坚持散文性剧作结构,讲述平凡不惊的故事。04年创作的《三峡好人》让他进一步提升了事业,荣获了第63届威尼斯电影节的 “金狮奖”。贾樟柯将摄像机对准普通人,尤其是一些被边缘化的人们,记录他们的生活,故事虽平静但都耐人寻味。他说:“我反对电影的‘传奇论’,如果只把电影变成供人消遣的虚构的传奇,我们可能就忘记甚至背叛了我们的生活。”在我们打开电视机或走进电影院时不难发现,大大小小生死离别、惊天动地的传奇性影片充斥着我们,甚至有时我们会极端的认为没有激烈的矛盾冲突的剧情不能够算是好的作品,这种多年来形成的观影心态,现在也应该引起我们的思考了。电影应该包容很多,正如电影大师黑泽明所言,“电影很像一个容器,它可以把人生中的各种滋味都容纳其中,将那些本来游离在电影之外的生命最初的唏嘘、欢笑、感动和痛楚都具体地展现出来,让所有人分享。”

《三峡好人》,英文命名为“still life”,still life?静物?为什么要这样命名呢?它是否还可以有其他的意义呢?伴随着这个疑问,故事展开了。影片开头以平视视角描述了上百号人物簇拥在一个狭小的船板上,深沉的船鸣声和三峡秀丽的背景,以及长达四分钟镜头的延伸,一下子使观影者走进了那个由无数平凡生命组成的既死寂又充满躁动的世界。该片描绘了两条线索:一是煤矿工韩三明来到三峡寻找自己十六年前买来的媳妇和他们的女儿,两人相见并最终决定复婚。在这条线索中,情节大部分被赤裸的中年男子半身所覆盖,船舱里拥挤交接的赤裸半身、小旅馆里半蹲吃饭的赤裸半身和工地上汗流浃背的赤裸半身,这些直白的身体是当地普通市民或打工者高强度劳动和单调生活的缩影。油亮的肌肤仿佛在反抗着苍白的心灵,要以闪烁的光亮体现出生命的存在,告诉我们原来还有这样一群人,还有这样活着的一群人。社会在大变革中,重组着各行各业,边缘化着各种各样的人,同时形成一个个新的阶层,“一个时代的产生,可怕的并不是形成新的阶层,而是阶层与阶层之间缺乏一种沟通,一种关爱。” 可惜大多数的我们不愿与他们沟通,关爱也许只残存在风尘仆仆中激起的一点怜悯之情间,于是这样一种对人性解读的使命都只被一小部分人扛起。贾樟柯用镜头传递的方式关注社会边缘的人们,记录他们活着的印迹。

在电影的结尾,当韩三明向他的工友讲述在他家乡有“高薪”的工作,即做煤矿工人时,全体都沉默了,一缕缕烟丝向房间侵袭,他们心里在挣扎着选择,第二天清晨一行人拎着包,沉默地回了回首,走上了更加艰险的生存之路。贾樟柯侧重于展现底层人的生活状态。底层的一个重要特征就是缺乏话语权,底层就是沉默的大多数,准确地说底层就是弱势阶层。 贾樟柯在谈《小武》的拍摄时也曾说“:每一个变革的时代,损害的都是那些小人物的利益,都是以牺牲他们作为代价。”关注底层的人,也许就等同于暴露一个时代的伤口,这也是大多数人不能接受他的电影的原因之一。

二是护士赵涛从老家山西来到三峡找已两年没有联系的丈夫,两人相见后在河边浪漫一舞,便黯然离婚。韩三明找寻妻子基本是充满希望且无所畏惧的,那么赵涛的寻夫则更像是一个带着枷锁被流放而来的情感受迫者,在描述这段感情时,贾樟柯没有大肆渲染女主人公悲痛欲绝的心情,而是由两年无法主动与丈夫联落的被动,转化为一种释然,一种急于享受摆脱枷锁后的久违的如释重负的状态。当工厂员工打不开丈夫的储物柜时,赵涛随手拿起一个铁锤向生了锈的铜锁挥去,那一挥间虽然只被轻描淡写没给出一个大特写,但其中包含的焦急、苦楚和发泄的复杂情绪都是我们能体会得到的。这一锤不光砸烂了柜锁,也预示着一段感情即将断裂不再延续。这种由被动到主动的变化是贾樟柯在三峡最大的体验,“既然生活需要我迈出去,我就迈出去,可能是生活改变了我的电影吧。” 。与贾樟柯以往所描绘的一直被动的接受命运的人物不一样,在环境无法改变的情况下,人的自我意识开始加强,为自己做一回决定,他把这些理解为人的一种尊严,所以以“找”这个主动性极强的行为作为影片的主要活动,加深了对这个地方精神性的描绘。同时精神思想的价值,也就是文化的核心,贾樟柯的电影拍得是一种文化自然地流露。于是不难进行关于“still life”的新译了。我想“活着的生命”更是贾樟柯想表达的吧,对每一个生命的尊重,生命是平等的。

如果只用一句话来概括《三峡好人》,我能给出的答案是:伤疤的堆砌。每一幕每一场都是一处刀疤,有的是刚破绽开花、有的已凝疤风化,更多的是在飞溅鲜血。帮助赵涛寻夫的朋友的工作地点是一个西汉时期古墓的发掘现场,那里没有专业的团队施工,没有给出土文物保存的“避难所”,没有一流的专家勘察调研,甚至没有人认为那会是个人类文化遗迹,它就是个“废墟中的废墟”,用一把把洛阳铲和铁锹划出一道道文化的刀疤,更不幸的是听不到任何呻吟。像这样残损的文化伤疤在电影中时现,当然还有被轻视的人性伤疤、和扭曲的情感伤疤……就是这样一处处看似不经意地伤疤堆砌,让整部电影都充满了令人值得反思的地方。自从杜尚开创了“为思考的艺术”,艺术已不再止步于画面,而是迈进了思想,题材的选择一定程度上成了“焦点”,哲学性的思考也正如黑格尔预言的加快侵蚀艺术的步伐,当下很多艺术家似伪哲学家的思考更多表现出来的是矫揉造作,而非真正关心他身边的一切事物的生存状态。《三峡好人》的不同之处,真是体现在对“原生态”事物的尊重基础之上,以哲学家的眼光审视世界,以社会学家的角度揭露社会,以艺术家的手法向我们呈现,贾樟柯的确是个了不起的艺术家。

再现普通的人物、平凡的故事是“传奇性”电影横行后给我们似“原生态”般的清新,贾樟柯对“原生态”的关注是一种回归,是对生活的尊重,对人性的思考,对社会的责任。他说:“艺术的事是承认你生病,然后把疼痛的感觉描述出来。”揭露一次疼痛的过程也是再一次体会它的过程,能抗下这些痛的人是值得我们尊敬的。这种对疼痛感的描述还有画家刘小东,他的作品《三峡新移民》和《温床》是与《三峡好人》同时期创作的。《三峡新移民》中人物既渺小同时也是伟大的,渺小在家乡被淹没时的脆弱无力与迷茫,但又伟大在作为一个生命的顽强;《温床》中赤裸的胸襟,那是一种低沉凝厚的力量也是一种无奈无言的悲愤,同时展现了男子健壮的体魄,对青春和生命生长的热爱。对刘小东作品熟悉一些的人,都不难发现他的作品大多为写生和长卷,其共同之处都体现为随性和自由,淳朴不造作,“原生态”十足。“我觉得传统西画的构图太聚焦了,像看一场话剧,在一个框子里演出,而生活本来在一个长卷里行走,边走边看,要经过时间一点点去理解,一点点去体验,所以长卷更接近生活。”

对焦生活、担起时代使命的艺术家,穿梭在艺术家、社会学家,甚至是哲学家的几重身份中间,向我们提出一个又一个“身边的问题”,问题就在身边发生,可能在时时上演,无论是电影还是油画作品,同样在触及伤口,同样在荡涤心灵,像一首“原生态”的歌,飘进被污浊蒙蔽的现实中,在夹缝中进入我们的内心世界,回荡于耳边,清新中略带苦涩的泪水,悠扬中敲击着我们略有麻木的心,呢喃着声声生命的叹息。

尹冠男 人文学院二年级