“所得者何?问心无怍。

所为者何?求其在我。

岁月如窄梭,苦行如上坡。

且莫蹉跎,且莫婆娑。”

——《驼牧》[1]

提及孙宗慰,人们更多能想起的是他人生最重要的两个经历:徐悲鸿的得意门生,以及1941年,作为助手随张大千进行的首次敦煌学术考察。在现代美术史中与两位大师的密切关联,无疑让孙宗慰获得了美术史中的某种角色——他是学术界在进行徐悲鸿与张大千研究过程中的重要“支线”。也正是这两综事,使得孙宗慰作为独立艺术家价值的显露与讨论稍显滞后。

2021年9月2日,“西域西域——孙宗慰艺术展”于势象艺术中心开幕。展览由势象艺术中心主办、开拍国际学术研究部协办,曹庆晖担任学术主持,冯宇为策展人。不同于2012年中国美术馆举办的“求其在我———孙宗慰百年绘画展”的综合性,也区别于2015年孙宗慰展览“北平·北京——孙宗慰的艺术转换与时代之变”以时间为线索的特点,本次展览“西域西域——孙宗慰艺术展”,试图跟随孙宗慰从他艺术生涯中最重要的转折点“西北之行”出发。展览也并未单纯限于艺术家的敦煌研究经历,而是通过六十余件油画、水墨、水彩、素描原作的梳理,在展厅空间中形成层级递进、相互嵌套的结构,展示西域采风以何种深邃绵长的方式作用于孙宗慰的艺术创作,也通过展览再一次提醒人们,作为独立艺术家的孙宗慰具有的艺术原创性与特殊魅力。

展览现场

在长久的时间中,孙宗慰总是被作为徐悲鸿学派中的一员,张大千敦煌研究的助手被记录在美术史中。与之相较的是其作在收藏市场“低开高走”的表现。近年来,他的作品颇受藏家,尤其是当代艺术家藏家群体的关注——仿佛一种尚未被有效、详尽挖掘的艺术价值蕴含其中,吸引了创作同行的目光——这也造就出某种价格与价值并未完全达成一致的奇特局面。如展览研讨会中曹庆晖、吴洪亮等长期关注孙宗慰研究的学者嘉宾讨论的那样,孙宗慰作为独立艺术家,其作品的艺术价值毋庸置疑,围绕他在中国现代美术史地位问题的讨论仍在继续,其主要原因在于,外界对于这位艺术家的研究仍存在不少空白,特别是很多基础性的“考古”工作尚需填补,作品与资料也需进行持续性的搜集与系统梳理工作。每一次展览,也包括本次“西域西域——孙宗慰艺术展”都是推动个案研究最为有效的力量。

孙宗慰报考国立中央大学的准考证,1934年

孙宗慰报考国立中央大学的准考证,1934年

一、别有人间行路难

1912年,孙宗慰出生于江苏常熟,这一年也是中华民国元年。1934年,孙宗慰考入南京中央大学艺术系,师从徐悲鸿、吕斯百、吴作人等人,他在系统学画之初便接受了延续自法国学院派的西画教学体系,尤擅素描、油画。临孙宗慰大学毕业的前一年,1937年抗日战争全面爆发,包括中央大学在内的多所高等院校陆续西迁,一年后,孙宗慰决定加入“中央大学艺术系战地写生团”奔赴第五战区前线进行抗日宣传,沿途绘制了大量速写,是他的敦煌之旅前第一次远行写生。[2]1941年,张大千决定重启他酝酿许久的敦煌考察计划,经时任中央大学艺术系主任吕斯百推荐,孙宗慰作为助手随行,主要承担摄影记录、壁画临摹、彩塑写生、洞窟编号等工作,为敦煌艺术的研究作出了巨大贡献。

孙宗慰在重庆,约1940年

孙宗慰在重庆,约1940年

张大千与孙宗慰的西行开现代美术家敦煌朝圣之先例,但“西行”本身并非孤例。

从1930年起,艺术家群体中逐渐掀起了一股西部采风热潮。2013年在关山月美术馆开幕的“别有人间行路难:二十世纪40年代庞薰琹、吴作人、关山月、孙宗慰西南西北写生作品展”曾以四个个案横向比较研究的方式,将孙宗慰与另外三位同样拥有西行经历的艺术家并列展出。孙宗慰的西行既是1900年敦煌重现于世引发的连锁反应,更无法脱离20世纪20至40年代的战争、政治局势与文化政策的影响。艺术家群体的“西进运动”前后参与者众,包括庞薰琹、吴作人、关山月、孙宗慰、常书鸿、董希文、司徒乔、黄胄、韩乐然等人,他们分批次深入桂、黔、甘、新、藏等西部地区。第二次世界大战致使留学交流被迫中断的前提下形成的“内循环”,促使艺术家向国土、民族与文化想象的“内部”甚至“边缘”探寻,发掘迥异于传统又横跨东西方的崭新艺术主题与风格,掀起了一波令人耳目一新的艺术风潮。

展厅地图展示有孙宗慰从重庆前往敦煌的路线

展厅地图展示有孙宗慰从重庆前往敦煌的路线

走入“西域西域——孙宗慰艺术展”的一展厅,展墙上的一面地图,直观地为人们呈现出孙宗慰西行的曲折与艰难。1941年4月,孙宗慰从重庆出发,原打算取道成都,北上兰州与张大千会合,迫于日军“重庆大轰炸”计划,只得换乘火车转道西安,沿西兰公路最终抵达兰州。一路上,孙宗慰被迫更换了多种交通方式,铁路、马车、骡车、骆驼乃至徒步,拥有了一次中国称之为“壮游”西方称之为“间隔年”(The Gap Year)的珍贵机会,步步深入少民边疆风土人情,在拓宽一个人的地理尺度的同时,也打开了艺术家的怀抱胸襟。

孙宗慰的沿途写生地点

孙宗慰的沿途写生地点

自画像,黑白木刻,13×10cm,1937

自画像,黑白木刻,13×10cm,1937

在这一段艰难旅途中,视觉与经历的更新,刺激孙宗慰创作了大量速写、素描与水彩手稿,这一部分作品在展览的第一展厅中有所呈现,展示出孙宗慰在旅途中发生的点滴创作转向。从这些急就而成的速写、传神的素描写生、色泽鲜亮的中国画,人们几乎可以想见一位年轻人初次造访新世界所持有的好奇心态,而这一序列作品更为直接的作用莫过于为孙宗慰随后创作其最负盛名的“蒙藏风情”系列积累下的视觉印象与原始素材。

佛头,纸本素描,30×25.5cm,.1941年

佛头,纸本素描,30×25.5cm,.1941年

敦煌莫高窟前残破的修行者灵塔,纸本素描,26×34.5cm,1941年

敦煌莫高窟前残破的修行者灵塔,纸本素描,26×34.5cm,1941年

敦煌莫高窟修行灵塔,纸本素描,35×23cm,1941年

敦煌莫高窟修行灵塔,纸本素描,35×23cm,1941年

持瓶菩萨,纸本水墨设色,101×50.2cm,1942年

藏女舞蹈,纸本水墨设色,80 × 41cm,1943年

展览的第二展厅主要集合有孙宗慰围绕敦煌创作的纸本作品,包括他考察期间绘制的彩塑写生、壁画临摹以及带有敦煌东方艺术因素的国画作品。值得注意的是,在西行之前他的艺术基因以西画为主,这直接源于他与徐悲鸿的师承关联,孙宗慰由法国学院派系统训练出的扎实西画基本功早在1938年,其优秀的素描功底就曾令张大千印象深刻,无形中为二人同行敦煌的机缘埋下了伏笔。而孙宗慰接触国画,并使用这种陌生媒介开始进行大量国画创作正始于敦煌之行。

临摹是初学者介入中国传统艺术的规定动作,是对“眼”与“手”的双重锻炼,更是对艺术直觉潜移默化的浸泡乃至再造,“显而易见的是,走进大西北的孙宗慰在协助张大千考察和复制石窟壁画的过程中,也接触并逐渐领会了另一种不同于西法系统的工具——‘摹绘’。在这方面,他应该感谢组织这次学术考察的‘东家’张大千,无论他与张大千之间的合作关系融洽与否。这是因为,不是艺术家走进敦煌直面壁画,隐藏其中的文化和艺术密码就昭然若揭了。作为一种理解上的环节,张大千的临摹稿本以及工作要求对当时只有西法写生能力的孙宗慰来讲,从根本上讲无异于一次文化启蒙。”[3]敦煌艺术和张大千艺术的影响是显而易见的,另一方面,孙宗慰的临摹颇有特点,他并非纯然照搬腾写,而是天然地流露出他的个人天性与艺术情感,在写实与散发个人趣味之间达到了某种独特的,富有辨识度的均衡。

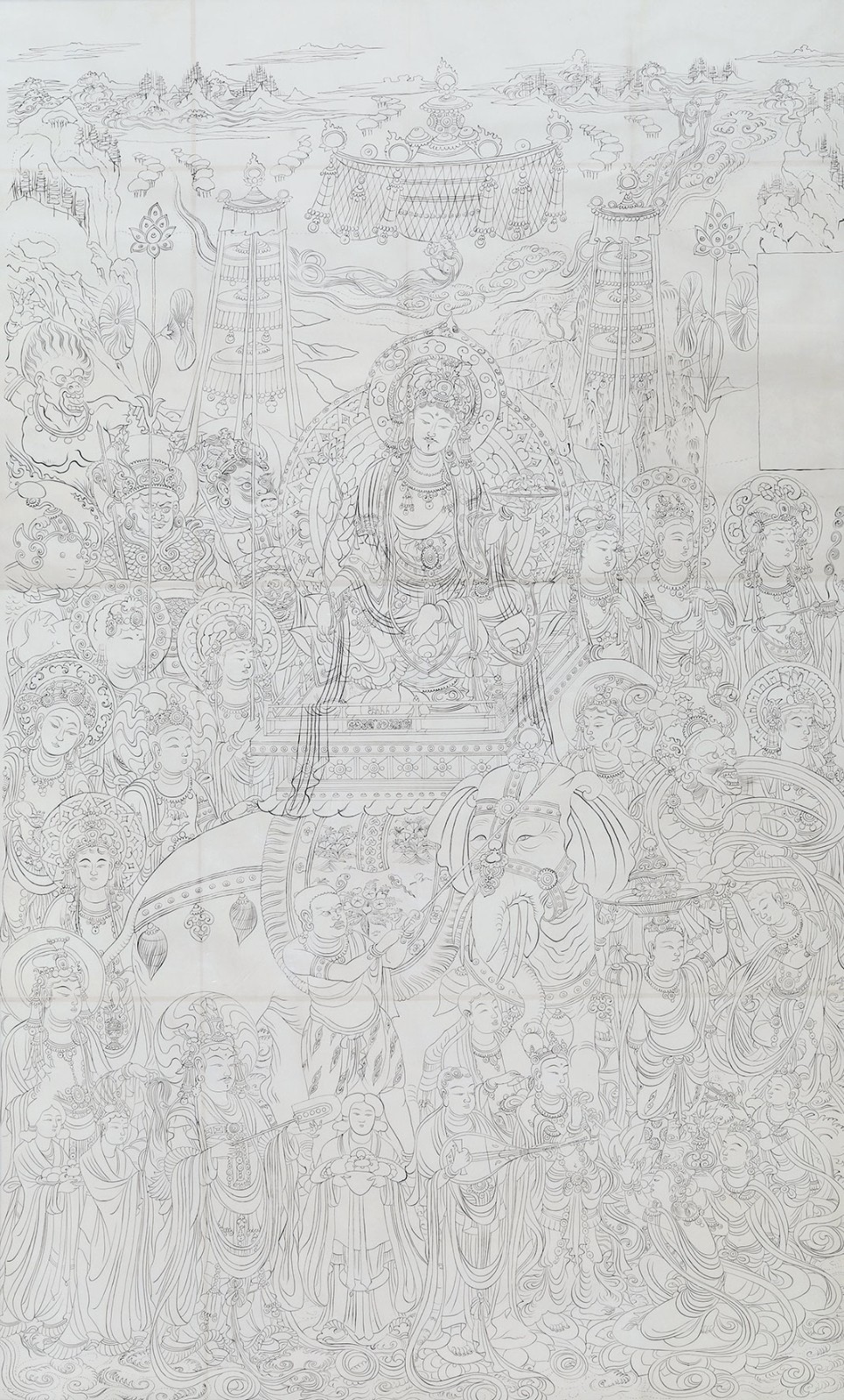

普贤菩萨赴会图, 纸本白描, 188×114cm,1941年

普贤菩萨赴会图, 纸本白描, 188×114cm,1941年

菩萨像,纸本水墨设色,51×28.5cm,1942年

菩萨舞踊图,纸本水墨设色,86 × 44.5cm,1945年

由于资料的缺乏,人们很难从张大千的视角了解他对孙宗慰敦煌考察工作的评价,也无法知晓第二次西行张大千为何没有携老助手同行。而据同事亲友的回忆,孙宗慰性情庄重内敛,极少在艺术之外做自我表达。敦煌一行的详细始末,与张大千交往的经历,包括孙宗慰个人的心路历程逐渐被时代风云所遮掩,只在孙宗慰的“文革”交代材料中,得到了一些不无主观性的留存——“张第二次去敦煌为什么没有要我同去,主要的也因他看出我对他的这种行动是不赞同的。有我在旁,对他说来至少觉得碍事......”人们或许可以从中一探二人从此“分道扬镳”的原因,即他们在工作方法上多少有些不同意见。[4]在展览研讨会上,吴洪亮的发言提出孙宗慰在此行的主流记载中难觅踪影的另一种可能性,即作为随行摄影师的孙宗慰更多作为拍摄者在场,极少出现在此行相关的影像记录中也就不足为奇。

展览现场

展览现场

蒙藏人物图(册页局部),纸本水墨设色,15×25cm×9,1942年

蒙藏人物图(册页局部),纸本水墨设色,15×25cm×9,1942年

塞上归驼图,纸本水墨设色,131×60.5cm,1945年

哈萨克人歌舞图,纸本水墨设色,106.5×61cm,1943年

二、跳脱架构,优游自得

1942年秋,孙宗慰作别张大千,回归重庆中央大学的助教职位,很快在接下来的四年间进入了创作高峰阶段,敦煌一行积累的势能将让孙宗慰的创作脱胎换骨,他艺术生涯中最广为人知的“蒙藏风情”系列,如在本次展览第三展厅中展出的《蒙藏人民歌舞团》《蒙藏服饰》《驼队》《月牙泉》《冬不拉》等大批作品均在艺术家塞北归来的五年内创作完成,显现出西北采风对孙宗慰产生的余波震动。

1942年至1947年期间,作为对西行结下硕果的阶段性汇报,孙宗慰也曾多次举办展览。其中最重要的一次莫过于在1946年1月孙宗慰在重庆举办的个展,展览包含152件作品,其中115件为西行主题作品。徐悲鸿对弟子“壮游”后取得的艺术成就激赏不已,在他亲自题写的前言中表达出对孙宗慰寄予的厚望:“孙宗慰在十年前,即露头角于南京。抗战之际,曾居敦煌年余,除临摹及研完六朝唐代壁画外,并写西北蒙藏哈萨人生活,以其宁郁严谨之笔,写彼优游自得,载歌载舞之风俗,与其冠履襟佩、奇装服饰,带来画面上异方情调,其油画如藏女合舞,塔尔寺之集会,皆称佳构。”并以孙宗慰为例劝中国青年“应忽恋恋于乡邦一隅,虽艺术家亦以开拓胸襟眼界,为当务之急。”赞赏孙宗慰为走向广阔天地的“先驱者之一”。[5]

前行,布面油画,47×29cm,1942年

前行,布面油画,47×29cm,1942年

月牙泉,布面油画,64×82cm,1943年

月牙泉,布面油画,64×82cm,1943年

冬不拉,布面油画,52 × 53cm,1943年

冬不拉,布面油画,52 × 53cm,1943年

孙宗慰确为艺术家西行采风的先行者,“敢为人先”却并不完全是其艺术生命的价值主体。在学界对于孙宗慰成就最高的油画创作的评价体系中,认为孙宗慰在艺术上的突破与独特性主要有三:其一,是造型上的变形处理;其二,为色彩独到的安排运用;其三,则为跳脱出艺术家传承的西画技法架构。东西方艺术因素在孙宗慰的油画中产生了奇特的化学反应。“蒙藏风情”系列中,孙宗慰的颜色选取、以写代画的技巧,以及中国画式的经营位置与视角设置都包含有强烈的东方艺术因素,却以含蓄、内化、自然的态度同艺术家继承的法国学院派西画系统产生反应,并不为东西方架构拘束,优游自得跳脱出了“油画民族化”所强调、追求的某种主体性的思维框架。不同的艺术脉络在画面中缓缓合流,绝非刻意勾兑,而是为艺术家在作品中流露出的亲切、质朴、富有生活气息的艺术气质服务,构成了孙宗慰作品中被理解为“变形”或“怪”的独到艺术原创性。

献茶图,布面油画,53.7 × 68.4cm,1943年

献茶图,布面油画,53.7 × 68.4cm,1943年

塔尔寺小金瓦寺,布面油画,58.5×73.5cm,1943年

塔尔寺小金瓦寺,布面油画,58.5×73.5cm,1943年

蒙藏人民歌舞图,布面油画,90×120cm,1943年

蒙藏人民歌舞图,布面油画,90×120cm,1943年

在第四厅中,展览试图将孙宗慰回到重庆、去往北平任教后的创作,与敦煌西行前的作品进行比较,来观察孙宗慰新确立的艺术面貌与旧作之间的内在联系与差距。新中国成立后,在中央美术学院任教期间的孙宗慰深入社会生产与生活,迎来了新的创作周期,在展览中《天津新港》《码头》《天津海河边的一景》等反映新中国面貌的作品,可以清晰地看到艺术家在新周期创作中的推进与保留。

柿子和鸭梨,纸本水彩,27.6×39.2cm,1948年

柿子和鸭梨,纸本水彩,27.6×39.2cm,1948年

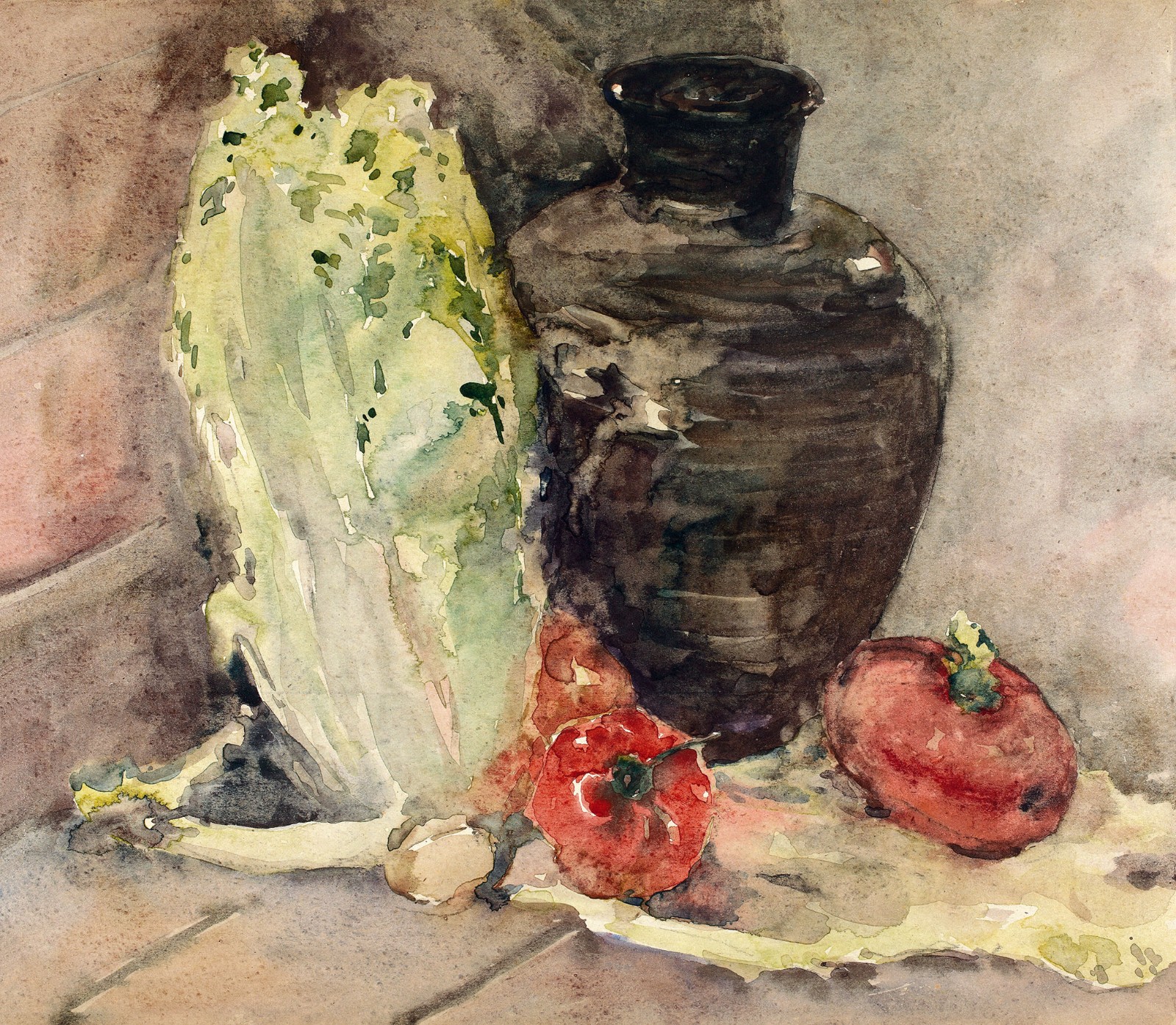

大白菜和陶罐,纸本水彩,32×36.2cm,1950年代

大白菜和陶罐,纸本水彩,32×36.2cm,1950年代

西域之行的影响并未因主题性质的改变而消弭,这种影响全面发生,既有主题、画面塑造层面的改变,也有媒介上的触动——国画自此成为他得心应手的创作媒介。通过对于敦煌经历前后创作的比较,观者仍能意识到孙宗慰投入生活、热爱生活的艺术气质在其作品中的一以贯之。这一序列作品的比较似乎也在提醒人们,敦煌考察是孙宗慰艺术生涯的转折点,返回中央大学,迎来创作巅峰的孙宗慰并没有收获艺术事业的真正转折点,这或许与他低调内向,或多或少有碍于经营艺术事业的性情有关,也与一位出生于1912年的中国人大概率会在二十世纪60、70年代受到的时代冲击脱不开干系。

紫禁城角楼,布面油画,30.5×40cm,1937年

紫禁城角楼,布面油画,30.5×40cm,1937年

北平市民生活一景——运粮,纸本水墨设色,110×80cm,1946年

码头,布面油画,42×50cm,1954年

码头,布面油画,42×50cm,1954年

天津新港,纸本水墨设色,44×213cm,1954年

天津新港,纸本水墨设色,44×213cm,1954年

三、"艺术家们的艺术家"

如果说阿根廷作家博尔赫斯因其作品的开创性与开放性,对作家同行产生旋涡式的吸引,因此被誉为“作家们的作家”,那么在某种程度上,孙宗慰艺术实践提供了某种具有开创性的样本,同样贴近于富有启发意义的创作者类型,可谓“艺术家们的艺术家”。一方面,孙宗慰一生从未真正离开学院体制。新中国成立后,徐悲鸿将他的得意门生纳入中央美术学院,作为副教授负责素描基础教学。他一生潜心教学,本人作为中国现代美术教育几乎是第一批成才者,而后又作为现代美术教育的后继者,培养出大批如靳尚谊、戴泽、韦启美、赵友萍、俞云阶、宗其香、张德蒂等新中国美术人才,又在1955年调入中央戏剧学院后,成为建立新中国舞台美术教学体系的中坚力量。

抽烟斗的自画像,木板油画,38x27cm,1944年

抽烟斗的自画像,木板油画,38x27cm,1944年

塞上行,布面油画,78 × 67cm,1944年

塞上行,布面油画,78 × 67cm,1944年

另一方面则体现在,即使长久被主流话语忽略,孙宗慰的作品很早便吸引艺术家的关注,受到包括王兴伟、段建伟等等当代艺术家藏家的青睐。作为一个拥有原创性的现代美术史中的个案,孙宗慰提供了一个异质性的“中西融合”样本。曹庆晖认为这种独特性来自于中西绘画在更高层面的融合——“重新审视孙宗慰20世纪40年代在西北的这批创作的艺术生命力,我以为,主要的还不在于他艺术游牧中对民族生活在题材方面的开拓,不在于他对古老壁画在传承方面的贡献,不在于他情调上的民族风,而在于他在中西绘画之间沟通的独特联结与探索,即在‘观’的层面从视觉到境界对中西艺术本色的协调统一,这使得他的创作富有了一种相对罕见的文化品质。”[6]而他作品中呈现出的开放性,多种可能性,以及带有“异军突起”色彩的原创性,难免对从事艺术的同行产生追根溯源式的吸引力。

画室里,布面油画,66×52cm,1945年

画室里,布面油画,66×52cm,1945年

中年自画像,布面油画,41×31cm,1946年

中年自画像,布面油画,41×31cm,1946年

某种启发性同样也作用于学界,稍作梳理便可发现,经过从1998年起几次重要展览的助推,尤其是2012年在中国美术馆举办的“求其在我——孙宗慰百年艺术作品展”,学界对于孙宗慰的阐释、研究乃至研究方法已悄然发生了变化。

从1946年徐悲鸿撰写展览前言强调孙宗慰艺术中的“画面异方情调”;到1983年冯法祀评价其“扎实的基本功”“面向自然、对景写生”“有计划、有分析地塑造,是‘画’不是‘描’,看重孙宗慰写实主义的面向;到韦启美赞其油画艺术“是首先在油画中反映藏民生活的少数油画家之一”,将孙宗慰放置在“油画民族化”的语境中讨论;再到邵大箴撰纪念文章中讨论着重分析孙宗慰中西艺术融合的特色,认为“他在实践中所作‘的融合’是很自然的。他的写实油画含有写意成分,注重意境的表现。”意识到孙宗慰的“中西融合”实质上具有特殊性;而在近些年的讨论中,陆蓉之等学者开始关注东西绘画交错过程中体现出的“主体性”之争的合理性问题上,从这种最新的视角出发,研究者在孙宗慰身上观察到某种路径,即“发展出中国自己的评量准则,无需以西方为范本架构”的可能性,亦是一种经由返回历史,于内部重拾现代性的可能。

据悉,展览将持续至10月10日。

文丨孟希

图片致谢主办方势象艺术中心

参考文献:

[1]王芃生为孙宗慰1945年个展作品《牧驼》题诗节选。

[2]吴洪亮主编. 求其在我[M]. 北京:人民美术出版社, 2012:270.《孙宗慰艺术年表》

[3][6]曹庆晖.伏游自得:孙宗慰20世纪40年代在西北的写生、临摹与创作[J].中国美术,2015(06):102-107.

[4]吴洪亮主编. 求其在我[M]. 北京:人民美术出版社, 2012:25.孙宗慰交待材料:“补充交代我和张大千的关系[1](1968.12.29)”

[5]徐悲鸿.孙宗慰画展[J].美术研究,1983(03):15-46.

展览信息

“西域西域——孙宗慰艺术展”

“西域西域——孙宗慰艺术展”

主办:势象艺术中心

时间:2021年9月2日-10月10日

地址:北京市朝阳区高碑店吉里艺术区E2势象空间

艺术家介绍

孙宗慰(1912—1979),中国现代著名艺术家、艺术教育家。

孙宗慰(1912—1979),中国现代著名艺术家、艺术教育家。

江苏常熟人,1934年考入南京国立中央大学艺术系,1938年毕业留校任助教。擅长油画,师徐悲鸿、吴作人、吕斯百等人;亦作中国画,取法唐宋。1941—1942年随张大千赴敦煌等地研究古代壁画,间赴西宁、兰州等地描写蒙族、藏族人民生活。1946年起,任教于国立北平艺术专科学校。建国后为中央美术学院副教授,1955年执教于中央戏剧学院。油画多作风景、静物及人像,曾作《蒙藏生活图系列》。