一

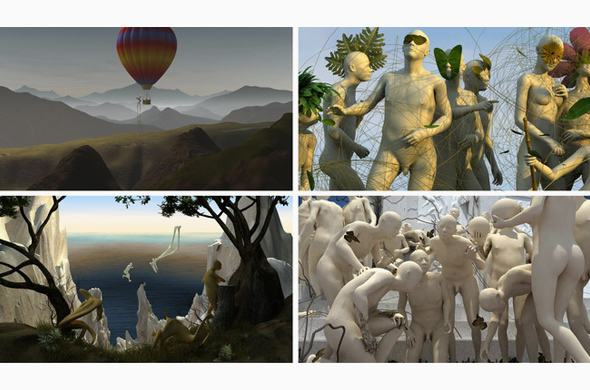

在欧洲文艺复兴时期逐步发展和完善起来的透视法和明暗法对欧洲绘画发展来说是至关重要的,它提供给当时的人们前所未有的视觉体验,之后的几百年内欧洲很少有艺术家不用透视法和明暗法作画,这也就是为什么在摄影术发明之后,这种轻易便能获得栩栩如生的透视和光影效果的技术,能给绘画以极大的冲击。但这种栩栩如生的效果的获得是基于客观存在的世界,没有客观存在着的世界便没有摄影,所以这也多少限制了人们想象力的发挥。电脑虚拟技术的发展使得我们可以借助软件创造一个虚拟的世界,并同样能获得栩栩如生的透视和光影效果,这几乎是一个只有想不到没有做不到的魔幻世界,人的想象力可以获得最大限度的自由驰骋。

当我们再回头看文艺复兴时期的绘画时,是否熟练掌握透视法与明暗法已经不是我们评判艺术家绘画技术高下优劣的唯一标准。曾有记载有一个画家画了一块搭在画布上的非常逼真的布料以至于有人想动手掀开这块布看画,这时才发现这就是一幅画,但如今我们已经很少有人记得这幅画及其作者。与此相同,在摄影中纤毫毕现的纪录能让我们惊叹却不一定能让我们感叹。

若干年后不知会有怎样崭新的图像技术,使得我们今日已经登峰造极的影像技术黯然失色。但我们今天所有的努力会因此而付诸东流吗?艺术中最重要的是什么呢?它是多少种元素综合的产物呢?我如何才能做好呢?

我想从头再来!

二

就像太阳每天早晨一遍遍重新升起,我一直希望生命、艺术和所有做好没做好的事情都能一遍遍从头再来。仅活一辈子我似乎根本不明白生活的意义,作品仅做一遍我也似乎根本无法将艺术做到完美与极致。生命易逝,我什么都没明白的时候,生命的一半已经离去,体力不支,精力不济,只有昏昏沉沉睡一觉,再次醒来时我们才会焕然一新。如果死亡犹如睡眠,在某一天我们能再度获得生命,我们能不能活得更明白,做得更好呢?

我渴望从头再来!

三

这一系列的作品依然来自艺术史:

布鲁盖尔的《死亡胜利》。我设想布鲁盖尔画面中的场景被还原成一个电影拍摄的场景,“我”既是导演又是录像师又是场记,死亡场景被重新拍摄和欣赏。这样,死亡不仅仅表现为对生命的征服,当它被文学和艺术作品一次次渲染的时候,它的强度也似乎一次次被增强了,我们不仅仅体会到看得见的真实的死亡---这不是每天都会在我们面前发生的;我们还一遍遍地去体会前人的死亡,远在异国他乡的人的死亡,虚拟的死亡---这倒是可以通过电影或电视每天呈现在我们的眼前的。

拉斐尔的《雅典学院》和《帕纳苏斯山》。我设想在雅典学院里长满树叶,从嫩黄到碧绿到枯黄,直到纷纷凋零,雕像也纷纷破碎掉落。某种思想某种信仰曾一度占据人类的心灵,但这不会是永远的,一旦人们放弃这种思想和信仰时,快如土崩瓦解。

布鲁盖尔的《七宗罪》。当初我读到这七宗不可饶恕的罪行时,我觉得我哪宗都犯过了,似乎已经十恶不赦该下地狱了。因为这七宗罪太容易犯了,比如说贪吃,多吃两口少吃两口的分寸实在很难拿捏。再比如说傲慢,像我这样整天追名逐利的艺术家必犯无疑,想不犯几乎不可能。

布鲁盖尔的《堕落天使》。于是我们都有上上下下漂浮不定的感觉,天使尚且如此,更何况我是凡夫俗子。

库尔贝的《葬礼》和籍里科的《梅杜萨之筏》。北极,冰天雪地,有两块状如双子塔的浮冰,两只小企鹅将浮冰撞碎,一架飞机盘旋而过,上面载着摄像师和录音师,记录下这一场景。一群人从海里升起又落下。冰山上另有一群人,构图如库尔贝的《葬礼》,企鹅从他们脚下穿过。漂浮的冰箱,漂浮的冰山,漂浮的《梅杜萨之筏》。

波提切利的《那斯达吉奥•德里•奥涅斯蒂故事》(第二场面)和《反叛者的惩罚》。故事和惩罚在我这儿已经不重要了,都没有出现在我的画面里,它们已经改头换面了。

我可以从头再来!

四

新媒介与传统媒介是不一样的,但并不意味着新的媒介与传统媒介毫无关联,因而从上个作品《坐天观井》开始我便有意识地将新媒介“推回”到传统媒介上去,于是便尝试了水墨,素描和刺绣。在新的作品中则试验了油画,铜版和木刻,以后还会渐渐尝试其它的传统媒介。但所有这些实验都基于新媒介的特性之上。

我一定要从头再来!

缪晓春

2010.3.16