我与许仁龙相识相交多年,对他的画品与人品素有欣赏及仰慕之心,早想为他和他的艺术写些什么,却迟迟无从下笔,年复一年,拖至今日。我之所以想写些什么,是因为许仁龙为人作画上的真诚与执著不断撞击着我的内心,时常涌动起强烈的写作冲动。最近一次是在十五年前,许仁龙的大型个展在中国美术馆举办。开幕式上,我曾代表中央美术学院作了个简短的讲话,主旨大概是,“在人们普遍回避崇高的今天,许仁龙选择崇高,追寻崇高,表现崇高,坚持崇高,十分难得和可贵”。那是我积压多年的心里话,我以为,这不仅关系到对当时许仁龙艺术风格的评价与定位,也关系到涉及时代审美取向与艺术方向的基本美学理论问题。正因为理论问题的重要和重大,在理清思路以回答社会之前,我着实不敢轻易落笔。还有一个原因,尽管画展取得了巨大的成功,画家多年的努力得到了社会与学术界高度的评价与肯定,但我还是感觉到,这决不是许仁龙艺术道路的终点和顶峰,依他的襟怀与目光,必然会追求艺术与人生更新更高的境界。如今,在许仁龙快要退休的前夕,他在母校美术馆办了一个规模不是很大且十分低调的展览,按照他自己的话说:“主要是为学生,再就是向教过我或长期关心着我的老师们做个汇报。”然而,作为知心的朋友和长期从事美学和美术基础理论研究的学者,我无法再等待和观望下去,必须立即把我心目中的许仁龙,他的艺术追求,他的人生境界,用我的拙笔描述出来,以飨友人。

谈到许仁龙的艺术与人生境界,人们自然会想到他自己曾经在笔记中总结过的话:“人生三个阶段:一、夹着尾巴做人;二、堂堂正正做人;三、迷迷糊糊做人。”在我看来,迄今为止,许仁龙的艺术与人生确实经历了三个阶段。第一阶段,是他刻苦学艺,潜心读书,厚积修养,苦苦寻求自然、社会与人生真谛以及自己未来艺术发展方向的阶段。这一阶段历时颇为长久,包括他在中央美术学院的四年学习(或更远追溯到他幼时对绘画的热爱与梦想)以及从1978年毕业后十多年的追寻与求索,经历了王国维所说做学问的三种境界,最后在“灯火阑珊处”找到了自己的艺术发展的道路。第二阶段,是自20世纪80年代末、90年代初,许仁龙终于找到并确认了自己走向“崇高的艺术方向”,坚守着追求“崇高”的艺术理想,创作了以《大塬》《大塬无垠》为代表的恢宏雄奇、苍莽壮美的黄河系列作品。而这一阶段的顶峰,就是他在2002年为人民大会堂接待大厅创作的鸿篇巨制《万里长城》。这一阶段许仁龙在艺术与人生上所达到的境界是“崇高之美”,借用杜甫的两句诗来形容,即“星垂平野阔,月涌大江流”。第三阶段,是近十年来许仁龙在艺术与人生上的成功转型。在创作了《万里长城》之后,许仁龙已是声誉远扬,事业上达到了顶点,他本可以“崇高之美”的顶点作为自己新的起点,驾轻就熟地在这条成功的道路上自由驰聘,创作出更多足以传世的经典之作,但他突然远离尘世,归隐山林、书斋、画室,在当今喧闹的画坛沉寂了十年。这十年间,许仁龙把自己的全部精力和注意力转移到对中国博大精深的传统文化的探求之中,他阅读、体味、研读老庄哲学和儒家经典,还有佛学中的哲学精神、美学精神,以及历史、文学、文字学和书法。同时,他将自己的文化艺术视野由黄河流域扩展到长江三峡以至中华大地的东南西北,也使自己的书画创作得到深层的精神升华。这一阶段,许仁龙在艺术与人生上又达到了一个新的境界,用道家的话说是“雄浑旷达”,用佛家的话说则是“真实不虚”。

一

多年以来,我常常思考并试图找到古今中外成功艺术家之所以能够成功的原因或奥秘。我们常说,生活、专业技能和文化修养对于一个艺术家来说是取得成功的三个必要条件,缺一不可。的确,董其昌所说的“行万里路,读万卷书”,就是讲生活的积累与学识修养的重要性。李可染先生讲“用最大的功力打进去”,也是强调向传统学习,熟练掌握中国画独特的艺术语言和专业技能。当然,还有“用最大的勇气打出来”,这就涉及到艺术家非凡的创造意识与鲜明的创造个性,不因袭前人,也不重复自己。但长期以来被我们忽略或不便谈及的一个更为实质的因素,就是艺术的“天赋”。

许仁龙从艺几十年,走到今天,取得巨大的成功,可以说,他具备了上述所有条件。然而在我看来,最重要的原因还在于他的艺术天赋,在于他与生俱来对绘画艺术的钟爱和梦想,在于他对外界事物具有高度的敏感、突出的审美感受能力、丰富的情感并且倾向于以绘画艺术的手段为表达其感受、认知、思想和感情的理想途径。我认为,许仁龙在绘画上的天赋远远高于一般人,他对绘画的思维方式和表现方法也比一般画家表现得更具理解力和接受力。

当然,天赋只是一个人成为成功艺术家的潜在可能,最终能否取得成功,还要取决于他的艺术天赋是否能够得到发掘和施展的机会。许仁龙是湖南湘潭人,像许多湖南人一样,天生就有梦想,并为实现自己的梦想孜孜以求,刻苦勤奋,自强不息。许仁龙自幼的梦想是学画,他热爱绘画,这种爱伴随他几十年,而且越爱越深,越来越强烈。1974年,他考入中央美术学院,平生第一次来到北京这个文化艺术之都。当时中央美术学院大师云集,如李可染、李苦禅、梁树年、刘凌仓、李桦、古元、伍必端、钱绍武、韦启美、靳尚谊等。这些大师级的老师对许仁龙等“文革”中第一批学生给予了悉心的呵护和关爱。许仁龙曾感慨深切地说:“这对我这个从小就梦想学画的年轻人来说,真是有一种一下子进了天堂的感觉。”的确,在诸多大师名家面前,这个从小就有着艺术天赋和梦想的年轻人获得了成长发展的良机,同时也发现了自己与大师们的巨大差距。“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”上了美院这所名家辈出的“高楼”,望着茫茫无尽的艺术之路,吾谁与归?这是许仁龙在艺术的道路上所经历的第一种境界。

在中央美院的四年学习中,许仁龙苦苦练习并努力掌握美术的各种专业技能。他曾在户县跟随伍必端、刘勃舒、苏高礼学习速写和素描,在工厂“开门办学”学习油画,到部队深入生活学习版画,最后分在国画系学习中国画。专业技能的训练是艺术家取得成功所必须迈过的第一道门槛,必须付出极为刻苦的努力。美术的专业技能是指熟悉、掌握和运用美术创作领域的专门技术和专业技法的能力。其中,专门技术包括对所用工具材料的性能、用途和使用方法的掌握,专业技法是指创作中所必需的艺术手段和特殊的技巧。在美术领域中,又有各门类专业的分别,如中国画、油画、版画等。今天的美术教育分科过细,学生一进校就进入到中国画或油画、版画的专业科类的技术训练。许仁龙上学时不分科,受到的是各专业科类之间都有的相同或相近的基础学习和训练,也使他打下了扎实而宽厚的造型基本功。1978年,许仁龙毕业后留校,分在国画系工作,这使他有机会在叶浅予、李苦禅、李可染等中国画大师身边进行中国画专业的专门技能学习和训练。

一年后,许仁龙调入附中任教。大学四年的专业技能训练和附中的教学特点在某种意义上成就了他,使他一专多能。大学时,许仁龙主要学的是人物画,而在附中,山水、花鸟、人物、工笔、写意、书法都要教,为了给学生上好课,他便“恶补”山水、花鸟、工笔画及书法,并系统深入学习和研究中国山水画史、花鸟画史,又对西方文艺复兴后的素描作过多年的研习。出于教好学生的责任感和对艺术更高境界的追求,许仁龙深感学习传统文化、提高文化修养的必要性和紧迫感。他曾专程到民间拜师学习文言文,研读《古文观止》和古诗词,也曾到日本拜师研讨中国古代画论和中国传统文化,还曾用八年时间临写《张迁碑》和三个月时间用心体会及临写敦煌写经。他对传统文化的研习还涉及到文学、美学和佛学。他在长期的工作和社会实践中补上了学识、修养、人生、社会这一课。为此,他专心致志,勤奋执著,无怨无悔,经历了“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”的又一个新的境界。

二

从1979年调入附中后的十余年间,许仁龙一面继续苦练绘画基本功,深入研读文史哲学美学经典,一面深入生活,独自一人或带领学生沿着黄河实地考察写生,苦苦思考、寻找、探索着属于自己的艺术风格和艺术发展方向。可以说,1979年对于中国的每一个艺术家来说,都是一个特别宝贵的年代。那时,中国文艺迎来了春天,完全走出了“文革”文化专制主义的黑暗,艺术家们摆脱精神上的枷锁,又没有后来商品经济带来的急功近利的负面影响,可以自由地探索自己的风格,寻求自己的艺术方向。这一年秋天,邓小平在中国文艺工作者第四次代表大会上发表了那篇影响深远的《祝词》,其中,在“写什么怎么写”或“画什么怎么画”上鼓励文艺家们自由地探索和创造。他说:“我国历史悠久,地域辽阔,人口众多,不同民族,不同职业,不同年龄,不同经历,不同教育程度的人们,有多样的生活习俗、文化传统和艺术爱好。雄伟和细腻,严肃和诙谐,抒情和哲理,只要能够使人们得到教育和启发,得到娱乐和美的享受,都应当在我们的文艺园地里占有自己的位置。”许仁龙就是在这一时代大背景下,开始了自己漫漫的求索之路。他不满足仅仅在造型能力上的日趋成熟或笔墨技法上的熟能生巧,不满足仅仅在画风上步前辈大师们的后尘,“一画山水就像李可染,一画人物就像卢沉”,他要走自己的路,要用自己的画笔表达自己在多年的艺术实践和文化积累中形成的逐渐明晰的精神追求和美学理想。终于,“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”。许仁龙在对黄河流域多年的考察、写生、体验、认知与神交中,看到了中国北方山川几千年历史积淀的苍茫、雄浑、悲凉与浑厚,又在研读王国维美学著作中找到了“崇高”与“宏壮”,而这不正是他自己多年以来内心所渴求和向往的带着苍茫与雄浑之气的“崇高”美与“宏壮”美吗?

王国维是最早将西方叔本华哲学美学引入中国的近现代美学家。他在《红楼梦评论》中首先介绍了叔本华关于优美和壮美的观点:“美之为物有二种:一曰优美,一曰壮美。”他还在《人间词话》中用叔本华关于优美和壮美的观点阐释他“有我之境”与“无我之境”的“境界”说:“有我之境,物皆著我之色彩。无我之境,不知何者为我,何者为物。”“无我之境,人唯于静中得之。有我之境,于由动之静时得之。故一优美,一宏壮也。”王国维这些独到的美学见解既富于启发性,又涉及到美学上重要的一对范畴。在现实中和在艺术中,往往有两种美学特征完全不同的美的形态,这就是“优美”与“崇高”(壮美)。比如,一边是飞燕、小鹿、潺潺流水、风和日丽,一边是雄鹰、狮虎、崇山峻岭、狂风暴雨;一边是宋人小品花鸟《出水芙蓉》,一边是范宽的《溪山行旅图》。前者是“优美”之美,后者则属于“崇高”的美。人们一般所说的“美”,实际上主要指的是“优美”。“优美”(Grace)只是美(Beauty)的一种形态,美学的一个范畴,但并不完全等于美。因为“崇高”(Sublime)也是美的一种形态,美学上的另一个重要范畴。我国早在先秦时期就注意到了“优美”与“崇高”的不同,孟子曾说:“充实之谓美,充实而有光辉之谓大。”他所谓的“美”和“大”,就有“优美”与“崇高”的区别。六朝谢赫在《古画品录》中提出“气韵生动”,而在具体评论画家时他的“气”和“韵”又是有所区别的,如,“韵”指韵雅、怜美、体韵、情韵、雅媚等,而“气”指壮气、奔腾大势、激扬之态、急烈、触目等。可见,“气”大体上相当于“崇高”,而“韵”则大体上相当于“优美”。清代桐城派文学家姚鼐也曾提出了两种不同形态的美—“阳刚之美”与“阴柔之美”,实际上也就是“崇高”与“优美”。在西方,英国经验主义美学家博克在18世纪中叶发表了一篇论文《论崇高与美两种观念的根源》,第一次把“崇高”与“美”确定为美学范畴,对以后的美学发展影响很大,康德和黑格尔都在博克所论的基础上论述了“崇高”。博克所谓的“崇高”,是指物的某些特性引起人们精神和情感上的种种选择和反应。物体在量方面高、大等(如大海、高山、天空、沙漠等),使人们的心理感受带着崇敬、畏惧,这种在心理上引起的特殊的审美情感叫“崇高”。

在“优美”与“崇高”这二种美学形态、美学范畴之中,许仁龙为自己以后的艺术道路和作品风格选择了“崇高”。而这种选择,无论是从时代大背景还是从许仁龙自己个人性格、修养、能力、情趣与经历来看,都是必然的和完全合乎逻辑的。从时代大背景来看,改革开放以来文艺创作已经十分自由和多样化。人们由于审美情趣和审美理想不同,一方面喜爱那些轻松诙谐、抒情细腻的优美的作品,但另一方面,随着中国的崛起和中华民族的重新复兴,人们更渴望看到能够充分体现民族气派和时代精神的,以鲜明的形式语言突出表现宏壮、雄伟与崇高的巨作。从个人来看,许仁龙诚恳、深沉、纯朴、严肃而执著。长久以来,他多次独自行走于西北高原、黄河两岸,还以山西河曲县作为自己的创作基地,克服生活上的极度艰难,几个月间得画稿百余幅,诗稿、日记三万余字。他还曾在大雪扑面的荒寒高原徒步行走几十里,亲近自然,了解自然,感悟自然:黄河两岸山高土厚,平实苍茫;两岸的人高大健硕,平实温厚。他深深地眷恋着这片土地,热爱着这片土地上世代生活着的人民。他本人还被河曲县委县政府授予“荣誉公民”的称号。“苍茫的山川,壮美的大塬,跟我的心一下撞上了,共鸣了,我好像找到了我要表达的东西。”许仁龙所要表达的东西,就是他内心的崇高美感与大自然的崇高美的契合与共鸣。

1991年,中央美术学院在中国美术馆举办“20世纪中国”大展,这是一个学术水平和艺术水平极高的展览,影响广泛而深远。许仁龙的参展作品是《大塬》和《大塬无垠》。这两幅作品一亮相,便获得专家学者和广大观众的高度肯定和赞扬,其风格面貌、精神境界和形式语言在中国山水画史上都是前所未有的,为中国画坛独辟蹊径,开出了一条新路。

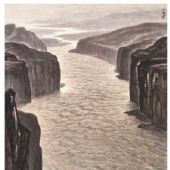

《大塬》创作于1991年,尺幅巨大(140cm×206cm),那是许仁龙再次赴山西河曲县写生后回京创作完成的。这幅作品取材于河曲县上南沟村的山川,画家行走在一个山村到另一个山村,途中,他看到一条大沟壑中隆起一片大塬,时值初春,草木刚刚甦醒尚未转绿,山川裸露着黄土的本色,呈现出一种苍茫悲壮的美感。返京后,这一壮美的景色和这景色引起的近似宗教般虔诚的敬畏感,久久萦绕在画家心中,于是他将景色的壮美与内心的崇高感成功地交融在一起,赋予在一幅横长构图的画面上。紫黄色的山川,金色的天空,使这大体量的山川有一种神圣而凝重的感觉。《大塬无垠》创作于同一年,尺幅(140cm×210cm)与《大塬》相仿略长,也是表现黄土高原广袤无垠、苍茫悲凉、富有宏壮之美的景色。这两幅境界恢宏,气贯天地之间,如“星垂平野阔,月涌大江流”,在构图笔墨、媒介材料等形式语言方面也有前无古人的创新。在构图上,许仁龙突破了传统山水画“三远”和虚实相间的手法,而是以写实景为主,顶天立地,全幅施以重彩,将平坡大塬的宏壮之美和天地之间大千气象收入画面。为了充分表现出这种宏壮之美和大千气象,传统山水画的笔墨皴法已经远不够用,画家创造性地运用了矿物颜料与传统水墨相结合的手法,有效地解决了艺术上表现宏壮之美的难题。为了表现这种平坡大塬的黄土地,画家先以笔墨写其形,以短笔触和浓淡墨反复皴点积染,刻画出陡峭的沟、壑、梁。为充分表现出这种含沙的黄土质地的质感,作者又采用了晶体的矿物颜料和云母,先在宣纸上作出一层肌理效果,然后再用水墨和颜色来画,使画面的每一部分都有种厚重的肌理感,与黄土高原独有的质地相吻合。

《大塬》与《大塬无垠》的成功创作,标志着许仁龙个人艺术风格的形成。而当一个艺术家一旦形成了自己独特的艺术风格,则标志着这个艺术家在艺术上的成熟和成功。刘勰在《文心雕龙》中把文章的风格归纳为“典雅”、“远奥”、“精约”、“显附”、“繁缛”、“壮丽”、“新奇”、“轻靡”八种。每个成熟的作家都有属于自己的风格。风格是不可模仿和不可重复的,李可染有李可染的艺术风格,齐白石有齐白石的艺术风格,“学我者生,似我者死”说的就是这个道理。画家个人风格的形成是一个艰难又困苦的过程,涉及到众多方面的因素和条件。从主观方面看,他的艺术修养、文化修养、生活经历、审美趣味和个性等,都对艺术风格的形成有着直接的影响。在这个意义上说,画家的艺术风格,就是因于内而符与外的风貌,是他全部人格的体现。从客观方面来看,一定历史时期的时代精神和社会风尚,政治、经济、文化方面的倾向,以及由此而形成的对待传统文化的态度,也会对画家个人风格的形成起到一定的作用。许仁龙个人“崇高美”艺术风格的形成,是他长期艰苦努力、不懈求索的必然结果,是他人品人格在这两幅画中的完美体现。

虽说画家个人风格的形成是一个艰难的过程,但风格一旦形成就具有稳定性,反过来对画家的创作具有引导的作用,具有那种把画家的各种才能导向一个既定目标的力量。通过这种力量,画家就会有观察和体验生活的独特视野、构思和创作画作的特定方式。许仁龙在创作完成《大塬》和《大塬无垠》后的十多年间,不断充实和完善自己“崇高美”的艺术风格,继续沿着黄河行走,创作出一系列表现黄河和黄土高原“崇高美”的经典佳作。其中,尺幅巨大的有《苍山铁铸》《黄河激流》《夕阳残垣》《高原沧桑》《净土》《莽原夕照》《蓝色的大塬》《阴影中的山》等。一些尺幅较小的作品如《黄河岸边》《黄土高坡》《黄河晚照》《山川》《朝霞》《高原上的路》《高原厚土》等,也无不以小见大,大气磅礴。这些作品,构成了许仁龙1998年在中国美术馆举办个人画展的主体部分。这一个展,也以整体面貌将画家“崇高美”的独特个人艺术风格奉献给社会,使中国的文艺园地里增添了一朵灿烂的奇葩。而最能体现许仁龙“崇高美”艺术风格的作品,是他于2002年为人民大会堂接待大厅创作的《万里长城》。

三

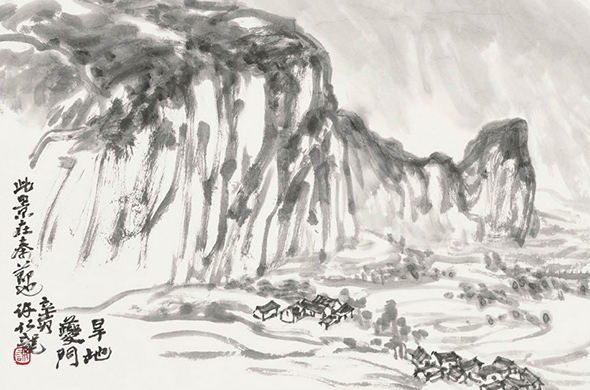

许仁龙的巨幅山水画作《万里长城》(438cm×825cm)悬挂在人民大会堂接待大厅的正墙,尺幅之巨,几乎填满整个墙面。画的前景是以司马台长城为原型的长城和烽火台主体部分,重点突出。为了表现长城的“崇高而辉煌,大气而华贵”,画家把他探索多年而臻于成熟的矿物颜料结合传统水墨的方法,敷贴上数千片金箔与银箔,在金银箔上再用水墨和赭石、石青、石绿等重彩精心细致地刻画长城主体和长城下的青松翠柏。画的远景,群山上的长城绵延不断,万里不绝,云海翻腾,长空既白。整个画面金碧辉煌,气势磅礴,显现出深远厚重的历史沧桑感和雄强博大的时代主旋律。

这幅画在构图、笔墨用色等技法上,有重大的创新和突破,它不仅突破了五代、宋元以来的传统山水画,也突破了傅抱石、李可染以来的现代山水画。这是一幅穿越时空局限的中国当代山水画,既有写境,又有造境,既有西方绘画中注重景深和空间的写生元素,又有中国画对境界和意境的美学追求。在境界和意境上,这幅既是“无我之境”又是“有我之境”,既有汉唐雄浑大气的崇高品格,又隐见出画家对中华民族历史文化和祖国未来命运的自豪感和使命感。《万里长城》与接待大厅的氛围水乳交融,从整体上体现了人民大会堂庄严、肃穆、华贵、大气的环境,体现了国家、时代、民族的风骨和精神。

人民大会堂接待大厅是国家领导人接见外国元首或政府首脑、代表国家接受国书,进行重要国务活动的庄严场所,是举世瞩目的神圣殿堂。决定为人民大会堂接待大厅创作《万里长城》巨幅画作,是当时中央政治局的重要文化措施,连题目和题材都是政治局选定的。之前,接待大厅曾悬挂过三件尺幅较小的画作:第一幅是王式廓创作的《井冈山》,第二幅是吴冠中创作的《长江三峡》,第三幅是谢瑞阶创作的《黄河》。长城绵延万里,屹立千年,是中国和中华民族的精神象征。国歌里的长城就是中国人心目中的长城。一千个读者可以有一千部《红楼梦》,但每一位中国人的心中只有一个长城。许仁龙接受了《万里长城》的创作任务后,深感责任的重大,远远超越了个人自由创作的范围,它需要创作者对历史有准确的理解和真正的担当,对时代有深刻的认识和正确的把握。

许仁龙首先对创作这幅画的特定场地、环境、功能,特定的时期、历史和未来做了充分、全面的考察和深入的研究。他苦思冥想的是,如何以绘画的艺术形式把中国人心中崇高无上的长城充分完美地表现出来。他遵照中国历代山水画家“师法造化”和中央美院在教学和创作上多年形成的“深入生活”的传统,对长城进行了实地考察,从山海关的老龙头到甘肃的嘉峪关,或乘车或步行,全程考察了一遍,画了一百多张写生稿,深切体会到了长城的三大特征:“长”、“险”、“势”。“长”,显示了它的气势;“险”,是因为它建立在险峻的山脊之上;唯有“长”和“险”才能造成这种独一无二的“势”。考察长城回来后,许仁龙立即赶到正在装修中的人民大会堂接待大厅现场,实地考察场地的大小、方位、高度、环境和色调,并研究长城史料和走访专家,深入了解长城的历史沿革、军事作用、科学内涵、文化意义和艺术价值。在反复进行各种考察和调研的基础上,许仁龙开始了《万里长城》的创作。王维说:“凡画山水,意在笔先。”在构思中,首先要确定这幅画的立意、主题。许仁龙认为,当时新中国已经成立五十多年,特别是改革开放二十多年来,中国的经济、政治、文化、科技、教育等各项事业都取得了巨大的成就,中国人民对祖国的和平崛起和实现中华民族伟大复兴的信心,比以往任何一个历史时期都强。国家要崛起,民族要复兴,已成为改革开放时代的最强音,《万里长城》必须凸显改革开放的时代精神,成为中国和中华民族光辉形象的缩影和象征,才能与“国家客厅”的崇高地位相称。基于这种认识,画家为这幅画确定了主题和总基调:“崇高而辉煌,大气而华贵”。接下来,就是如何运用物质媒介和各种技艺手段将这种认识充分表现出来,将构思中形成的主题和总基调或审美意象不断进行加工、改造,使之不断明晰化、完善化并获得物质的存在形式。许仁龙在创作《万里长城》时先后数易其稿,改了又改,付出了艰苦的精神劳动。为完成这幅巨作,画家准备了大量的速写稿和构图草稿,如《老龙头入海口》《燕山长城》《三关口长城》《娘子关长城》《黄河老牛湾长城》《榆林老城》等。在第一稿(素描稿和色彩稿)中,他偏重于写实和写境,远处右上角是长城的起点嘉峪关,近处左下角是秦皇岛长城的老龙头入海口,二者遥相呼应,表现出了长城空间上的“长”和时间上的“久”。画的主体部分放置于画面的正中,表现了长城各个关隘的“险”。画面右下角画的是司马台长城,所占的位置并不突出和醒目。第一稿虽然基本上传达出了画家构思中的审美理念,表现出长城的“长”和“险”,但“势”却不够充分,“历史沧桑感”表现有余,“崇高而辉煌,大气而华贵”的总基调却没有凸显出来。经过反复思考、修改,许仁龙最终成功地完成了《万里长城》的创作。

《万里长城》是中国山水画发展史上的一座里程碑,是表现国家形象和时代精神的殿堂艺术的典范。这幅画一问世,就得到了专家学者和当时党和国家最高领导人的高度赞誉。中国美术家协会名誉主席靳尚谊说:“《万里长城》这幅画是人民大会堂最好的一幅画。”中央美术学院教授钱绍武说:“只有深刻理解民族历史和准确把握时代精神的人,才能画出这样的画。此画苍茫雄浑,气势磅礴,有中国气派。”国家领导人对这幅画的欣赏和赞誉,不一定全是从绘画技法、艺术风格等角度来评价,而是这幅画传递出的时代精神与他们心中实现中华民族伟大复兴的高度使命感和崇高理想相符合,产生了强烈的共鸣。清代文艺评论家刘熙载在其《艺概》这样评价杜甫的诗:“但见神韵风骨,不见语词文字。”杜甫是“语不惊人死不休”的修辞家,但其诗的最高境界是他高尚的人格精神。绘画也是如此,绘画的最高境界不是技艺技法的纯熟,不是厅堂楼阁里的装饰品,而是以最小的面积表现最大的时代精神和民族精神。许仁龙的《万里长城》就是这样的绘画。

四

可以说,《万里长城》的创作完成,标志着许仁龙个人在艺术与人生的攀登上达到了一个顶峰。如果他以这一高度作为自己新的起点,继续沿着“崇高美”的精神追求,表现黄河两岸、长城内外大景色、大气象,那他一定会驾轻就熟,自由驰骋,创作出更多更好的佳作、力作。但他又有了自己新的追求和人生追求。大凡艺术大师或艺术天才,总不满足重复自己,总有新的追求和新的创造。毕加索先后经历了“蓝色时期”、“玫瑰色时期”、“立体主义时期”、“超现实主义时期”,每个时期都达到了辉煌的高峰,但他永不满足,到了晚年还在不断追寻新的艺术风格。许仁龙也是这样的艺术家,但他不是一味求新求变求异,而是追寻更深层面的文化精神和更高境界的人生哲理。

从2003年开始,许仁龙突然远离尘世,归隐山林、书斋、画室和神州大地,在当今喧闹的画坛沉寂了整整十年。这十年间,他把自己的全部精力和注意力转移和投入到对中国博大精深的传统文化的探求之中。这十年间,他读万卷书,行万里路,经历了精神的修炼、心灵的长征。他认真阅读、研究、体味儒家经典和老庄哲学,还有佛学中的哲学精神和美学精神,以及历史、文学、文字学和书法。他通读过《文心雕龙》《古文观止》和《六祖坛经》《金刚经》《心经》等佛教经典,读过唐诗、宋词、书论、画论,还看过古代不少书画原作,用心体会古人观察、表现事物的心路历程。

书法是许仁龙一生最为钟爱的艺术形式,他的绘画艺术成就和学识修养的不断提高,都同他对书法的深入研习紧密相关。当年他刚大学毕业,就在叶浅予先生的指导下苦练了八年的篆书和隶书,使他的用笔有圆厚浑朴之气。后来又在朱乃正、钱绍武先生的启发指导和帮助下,摹练篆、隶、草、楷,而行书自成一体。几十年来,他从未停止过读古人的碑帖,在他的藏书中,字帖多于画册。许仁龙认为,书法承载着中国五千年的文明,由于毛笔书写对于用笔原则的确立,宣纸的浸润,“书法早已超出了记事传媒的功能,进入了中国哲学的物化,美学的表现,情感的抒发,形成了一种独一无二的艺术形式”。要练好书法,就必须涉及到哲学、美学、文学、文字学等领域。为了进一步提高自己的书法艺术,2010年他专程回到湖南湘潭,拜齐白石纪念馆原馆长、王国维研究专家和古文字学家黄苏民先生为师,潜心学习了几个月的古文字学,学识得到了提升,书法得到了进一步的锤炼。近几年间,许仁龙用行草和隶书写过庄子的《逍遥游》,用行楷和篆隶写过老子的《道德经》,用楷书、隶书、篆书和行楷写过《诗经》,用行楷写过《金刚经·心经》,用楷书和行楷写过《文心雕龙》和《汉书·艺文志》,写过王羲之的《兰亭序》、陶渊明的《归去来辞》、曹操的《短歌行》和许多唐诗。对于许仁龙来说,这些作品既是对中国文化的深入广泛的再学习,也是新的书法创作,这时他的艺术思维、书风、画风为之一变。这一时期,许仁龙用行草和草书写了不少“自作诗稿”,用书法和诗,表达他对传统文化、书画艺术和人生境界的见解。

也是从2003年开始,许仁龙有计划地将文化艺术视野由黄河流域中原大地逐步扩大到全国各个具有文化特色的地区,行神州万里之路,寻中原文化之源。他先从西北开始,最远到了帕米尔高原,然后是东北三省、内蒙草原、长江上游的成都平原,登峨眉、上青城,顺流而下到达重庆三峡,再到长江中下游的苏州、无锡,到湖南入洞庭,溯湘江而上抵广西桂林。这番游历不仅使他开阔了眼界,看到了各个不同地区山川的风貌特色,也使他更加清醒地悟到中华文化悠久的源流。他认识到:“中华文化发源于黄河流域,后来逐步扩展到中华大地的东西南北。西北地区和内蒙古草原‘天苍苍,地茫茫’,一个‘旷’字即可概之,黄河流域中原大地是‘平实苍茫’,长江三峡是‘奇谲瑰丽、浪漫多姿’,长江中下游则是‘宁静致远、幽美优雅、含蓄细腻、富于禅意’。湖南及西南地区与上述地域相比,则显出一种人的本源性的野性风格。但我中华大地大江南北各地域的文化之根,还是发源并根植于黄河流域‘自强不息、含蓄内敛、刚柔相济、充盈丰厚’的哲学精神。”正是基于这数次长时间的游历和深入独到的思考,许仁龙这些年又创作出一批山水画新作。

这些作品,有些是表现西北高原、黄河流域和北方名山大川的,如《高原厚土》《黄河夕照》《大河清秋图》《魂系大河》《黄河激流》《秦皇岛外打鱼船》《长白天池图》《泰山绝顶》《恒山》等,但更多是表现长江流域、三峡和江南景色的,如《巫山朝云》《白帝彩云图》《瞿塘滟预风雨急》《烟雨新安江》《神女峰》《湘潭隐山》《大江东流》《夔峡云烟》《峨眉居天上》《赤壁放舟》等等。这批山水画与前一时期以表现“崇高美”为主的作品在风格面貌上有了很大变化:重彩减少了,笔墨加强了,而且富于寓意和诗意;自然现象疏远了,自我精神加强了,已由过去的叙事诗风格转向了现在的抒情诗风格,由“无我之境”转向了“有我之境”。人们从许仁龙的这些山水画作中,可以明晰而强烈地感受到他对中华文化特别是长江文化的认知和主观情感,一山一水,一峰一树“皆著我之色彩”(王国维语)。其实,“无我之境”与“有我之境”都是艺术的至高境界,并无文野高低之分,只是侧重不同而已。“无我之境”侧重客观的再现。许仁龙前一时期山水画(包括《万里长城》),侧重客观再现黄河长城的雄浑与崇高,如北宋山水画看似无我,但这客观再现的背后,有着画家对描写对象的深刻的审美认识以及伴随着审美认识产生的主观情感。同样,他新近这一时期的作品虽是“有我之境”,侧重主观精神情感的表现,但在主观表现的背后,有着画家对表现对象准确的形象把握。他在画《巫峡放舟须纵酒》时,曾写下这样的创作心得:“从某种意义上讲,艺术离自然现象越近,离人的精神就越远,艺术性就越低。反之,艺术离自然现象越远,离人的精神就越近,艺术性也就越高。”可以说,这是许仁龙对艺术新的感悟和新的美学追求。他善于从自然物象中抽取出美的形式,如黑白、浓淡、大小、高低、疏密、虚实等美的要素,“画山不想山,画山不像山”,主动经营位置,挥洒笔墨,以求气韵生动。

这一时期。许仁龙还画了两幅尺寸较大的极富寓意的作品《呼之欲出》与《卢沟桥》。《呼之欲出》(124cm×245cm)画的是法海寺大殿前的几棵白皮松和古柏,还有悬挂在庭院的古钟。奇妙的是画家让画中墙壁上画的道教神仙人物飘然走了出来,带着烟云,在庭院中漫游。构图新颖,想象力丰富,带有浓厚的浪漫主义色彩。《卢沟桥》(124cm×228cm)作于2006年,是一幅带有主题性的典型的现实主义作品。画中景色空旷而悠远,悲凉而雄浑,没有一个人,却像是在唤起所有中国人对历史的沉思。画家用厚重的笔触细致精微地描绘桥上的石狮和石砖,表现出一种崇高、宏壮的美。中国正在和平崛起,中华民族正在实现伟大的复兴,但近现代屈辱的历史是绝对不可以忘记的,居安思危,才能走向光辉的未来。这是这幅作品的主题,是画家经过思考、酝酿、构思、构图、制作、反复推敲而完成的。

近年以来,许仁龙还创作了许多花鸟画,多配以诗表达人生志向,抒发胸中逸气。《冒雪登枝》和《双禽图》画的是他画室喂养的褐马鸡,画中题跋:“普降瑞雪四野白,褐马鸡群不惧寒。冒雪登枝择嘉木,不与燕雀争屋檐。”《高而不危》中的题跋是:“高而不危,满而不溢,艳而不骄,无功,无名,无己,乃众望所归。”《古松》上的题诗是:“古松如龙汉魏栽,傲立山谷性不改,千年修得身如铁,雪侮霜欺喊快哉。”这些诗文生动地表达了画家淡泊名利、坚守理想的情操和精神境界。许仁龙画大写意花鸟画,常常是以神写形,以书入画,笔精墨妙,鲜明大气。《雄鸡步履坚》一画给人印象极为深刻,画中一只大黑公鸡,鲜红的鸡冠,其腿被羽毛覆盖至爪,右爪踏出的步履坚实有力,似有千钧。雄鸡回首亮相,目光炯炯,像穿了一身黑衣黑裤的京剧武生。这幅画简洁明快,用笔果断,寥寥数笔便传神达意,趣味盎然。

去年,许仁龙到长白山考察写生期间住在山下村里朝鲜族老乡家,为老乡们画像,并创作了几幅人物画,如《醉歌图》《踏歌图》《长白老妇图》等。这几幅人物画,用笔简洁,造型生动,充满了生活情趣。如《踏歌图》中的两位酒后起舞的妇女,舞姿中带有醉意,手舞足蹈,醉眼微睁,表情欢快。许仁龙最早是学人物画的,基本功扎实,造型能力强。这次有感而发,重拾旧业,信笔拈来,却画得如此生动,同他这几十年来的艺术修养、文化修养与积累有关。他现在画人物,重视“传神”,重视表现人物精神性格的特征,主张“以神写形”,神到形随。从这几幅作品来看,他今后若再画人物画,也一定会有新的建树和突破。

五

许仁龙在艺术上达到的高度,同他多年在实践、思考、求索中达到的人生境界是一致的。他耐得住寂寞,抵御得住名利的诱惑,追求心灵的崇高和人性的完善,就像他在《感怀》诗中的自我写照:“赚得车马不愁衣,激流之中弃浮名。学而方知功底浅,轻名淡利始醒惊。时运无奈成独善,退避时流真英雄。欲与古人争一席,耐得寂寞惜寸阴。”许仁龙把“做一个好老师”作为自己最高的责任,把做一个真实正派的人作为自己最大的追求。他曾多次放弃职称评定,放弃一切虚幻与浮夸,一心一意教好学生画好画。司空图在《诗品》中曾提到“雄浑”与“旷达”,这既是诗的品格,也是人的品格。艺术作品,在其现实性上,是艺术家人格的外化、人的本质力量对象化。在几十年的艺术探索与人生追求中,许仁龙已使自己融入了祖国的山山水水、中华文明的点点滴滴之中。他是用他对祖国大地和中华文明的深刻认知和强烈挚爱画他的每一幅画,他的每一幅画也都是这种认知与挚爱的外化、对象化。

许仁龙今天所达到的艺术境界和人生境界,我想,应该是“雄浑旷达,真实不虚”。真正的艺术家从不自封“大师”,只有谦虚严谨,在艺术与人生的道路上勇敢地攀登超越一个又一个高峰,才能到达顶点。许仁龙正沿着自己的理想和信念前行,他才六十岁,相信并祝愿他在未来十年、二十年取得更大的成就。

2013年3月3日