我们常常会发现,在他的作品中,不仅最好的部分而且最具有个性的部分,都是他前辈诗人最有力地表明他们的不朽的地方。

——T•S•艾略特①

向传统致敬

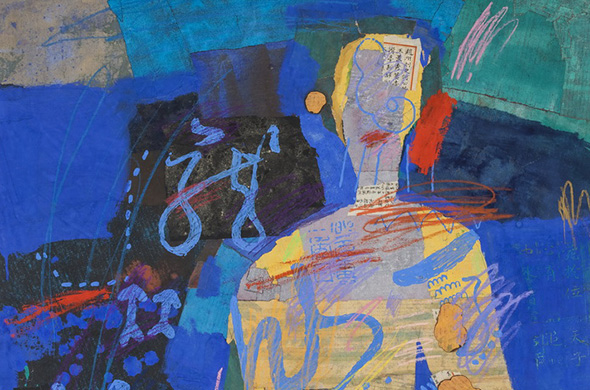

现在看来,艺术家梁铨创作于1982年的《向传统致敬》,在他五十多年的艺术生涯中,算不上是最好的作品,但肯定称得上是他最重要的作品之一。

梁铨对创作的要求一向苛刻,其程度有时候达到令人难以置信的地步。通常情况下,一件作品在完成后搁置三到六个月,之后都会再次进行修改。他认为艺术家在创作时候表现出来的激情,即便是内在的、不动声色的——从某种角度上说也可能存在着某种虚火和躁气,需要一定的时间去消解和平伏。除此之外,作品所在空间环境的变迁,也同时可能会改变他对作品的看法,尽管作品修改之处没有想象中的那么大,或许只有半厘米的位移,修改程度的细微甚至让人怀疑有没有这个必要性。

但有趣的是,当他在业已完成的作品上补上一根线条或者再拼贴一块材料后,前一刻的质疑转瞬成为你的羞愧:修改之处呈现了修改理由的必要性,与之前相比,修改后的作品显然更加和谐悦目,但如果不是艺术家道破,又有谁能明了这个仅存于艺术家眼中的隐秘?这大概是梁铨在长期美学实践过程中带来的本能反应,也是他内心难以言说的一种奇妙感受,正如伊夫•克莱因(Yves Klein)把一瓶“克莱因蓝”颜料倾入浩瀚大西洋,从此宣称大西洋比地中海更蓝了一样,与其说是对作品在物理形态上的改变,不如说是在艺术精神层面上的再次提纯。梁铨的《向传统致敬》创作于上世纪八十年代初,历经三十余年,除了时间留下的痕迹,没有作过任何修改,对于一个在作品中追求精神极度纯净乃至有洁癖倾向的艺术家来说,多少算得上是个奇迹。

出生于1948年的梁铨,祖籍广东中山,长于上海。自幼在少年宫习画并渐显艺术才华,1963年6月1日在《解放日报》上有生以来第一次发表水墨作品,次年考入浙江美术学院附中。1978年底作为文革结束后首批留学生赴美国旧金山艺术学院学习,《向传统致敬》正是他在美国这所现代艺术学院的毕业创作之一。据梁铨回忆,这件小幅作品是他系列创作中的一件,遗憾的是其他作品因为年代久远早已佚散。之所以称它重要当然不是仅指作品具有日常性的纪念意义,而是,这是一件让梁铨成为“梁铨风格”的作品,它成了艺术家那个时期创作转承的分界线。从某种意义上说,它就像一条河流——艺术家梁铨的心智之河,既缝合和连接了东西方两岸不同的艺术传统,又区别和确立了这两大美学体系的差异;它能让梁铨逆流而上,去追溯他创作中的美学渊源,也可以带他从西方后现代主义到东方绘画诗意创作的归途,显现了艺术创作未来无限可能性的开阔。它的格局和架构让人联想到倪云林一江两岸的经典含意。

梁铨进入旧金山艺术学院之前,在浙江美术学院附中受到的是当时风靡一时的苏派艺术教育。从他参加1977年“建军五十周年美术作品展览”的系列油画作品《红爷爷》、《红队长》、《红孩子》(与人合作)中可以看出,苏联“巡回画派”以及“新苏派”画风对他影响较大。作品呈现出“红光亮”特点,显示了那个时期提倡的社会主义艺术的新美学,画面中的人物红光满面,色彩明亮,笑容和阳光一样灿烂。但另一方面,这些作品与文革创作定律下形成的形象概念化、色彩矫饰化表达系统保持着一定的距离,落笔刚硬,造型爽朗,画面的明暗层次主要由长短的条形笔触构成,倒是与日后他条状的拼贴冥冥中有些相似和对应。

与国内相对循旧保守的教学不同,美国的艺术学院特别希望学生具有实验性的创作精神,梁铨的毕业创作并没有完全按照当时流行的西方艺术样式来创作,正如作品题目《向传统致敬》传达的非凡意义一样,而是返回到中国的传统中寻找营养。梁铨重新发现自己的文化经验领域,并作为个人的艺术经验进行创作,源自于一次他在美国大都会博物馆的参观经历。身处西方后现代主义中心的艺术语境中,中国古代大师的经典之作,格外让他感悟到文化差异表达的重要性。

在《向传统致敬》中,梁铨选取了晚明陈老莲《水浒叶子》中的复制残片,和其他染色的纸张一起以版画技法中“薄拼贴”的方式,组合成一个类似块状山水性质的透视空间,最后通过铜版技法,把几组手绘的线条覆盖在已有的画面上——线条是接近灰度的银色,排列密集,用笔果断、凌厉,从作品整体上看,线条自身也构成了一个锐利的具有突围态势的视觉空间。如果单独把这个空间剥离出来,似乎与已有的块状山水空间,在视觉上很容易产生激烈的对抗与冲突情绪。但当这两个空间叠合在一起的时候,这种矛盾的关系反倒被相互消弭了,一种相辅相成的合理秩序出现在画面中,从而形成了一个新的双重空间,平和奇妙地并存在于画面上。

梁铨在作品中对于空间关系的表现和探讨,正如《向传统致敬》中用到的其他技法和基本构成元素一样,差不多贯穿了他这之后的所有创作。其中撕纸、染色、拼贴等手法,越来越得到强化,而局部铜版印刷技法在他学成归国后,随着机械设备条件的限制,则使用越来越少,取而代之的是艺术家更加直接也更加质朴和率性的手绘方式。这件作品还有一个容易被人忽略的地方,即它的不同于西方纸本的装裱方式,而是采用了接近中国传统书画的装裱方式。艺术家把最重要的确证作品的签名落在裱边棱本上。

在梁铨看来,中国书画最终完整展示的结果,其实就是材料混合的拼贴技术。从这个细节上大致可以看出他对于材料的态度:它既是材料本身,同时也是艺术家创作的手段和达到效果的目的,是笔墨。这个合二为一的倾向在他日后的创作中表现得越来越明晰。

后现代主义的征程

“一直以来都以禅宗的信徒自居,但真正将之印证到自己的创作上,也就是这几年的事。翻看十多年前的作品,如烟的往事虚无缥缈得就好像没有发生过一样,那些五彩斑斓的经营位置和年轻时的豪情壮志,遥远得好像是别人的事。我已经从一个阶段迈向了另一个阶段。我的画面不再固守于面面俱到的‘满’,而转向对于‘空’的追求,风格转变之时,我的心情很平静,甚至没有任何心情。” ②

梁铨在十余年前《自述》中的这段话,至少坦陈了这么一个事实:在我们熟悉的轻逸和空寂的“梁铨风格”之前,他的创作经历了一个“五彩斑斓的经营位置”阶段。这个阶段的创作从时间上大致界定为1985年开始至2000年结束,按照作品的风格特征可以概括为“重彩时期”。之后,梁铨的创作从“黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低”中的“满”,逐渐转向于“人闲桂花落,夜静春山空”中的“空”。前者杜甫带有世俗趣味倾向的“满”中有空,后者王维的“空”里有满,在平淡的禅宗意味中盈溢着丰饶。

考察梁铨“重彩时期”的创作,基本上可以看出西方艺术学院的训练,以及当时抽象表现主义和德国新表现主义对他的影响。他在创作上产生向中国传统寻找营养的意识,恰恰表明了他在潜意识里对于后现代主义西方作为中心的认同。事实上,西方的文化在当今世界是举足轻重的元文化,不可否认。就拿中国来说,眼下社会现行的标准,例如法律、建筑、交通、科技等等,包括当代艺术,无一例外不是西方文化输出的结果。这种元文化通过资本主义进程横扫全球,整合成只有一个令世界马首是瞻的西方中心。从某种角度上说,梁铨既是一个西方后现代主义运动的参与者,也是一个借助这个途径反其道通向中国艺术源泉的本土艺术家。尽管这条艺术之路的两旁遍布东方式的迷人风景,但不能不承认他保持了对西方后现代主义的关注与热情。

1983年,自美国返乡后的梁铨,执教于浙江美术学院(现中国美院)版画系。这座曾经聚集和培养了林风眠、潘天寿、黄宾虹、吴大羽、赵无极、朱德群等艺术大师的学府,也是“85新潮美术运动”的重镇。1985年的5月,赵无极在母校举办了一个绘画讲习班,共有来自全国8所美术院校的27人参加。梁铨也是其中一员。很难确定旅法的中国画家赵无极短短一个月的绘画讲习,对同样从西方文化中心回来的梁铨有没有产生直接的影响。

审视赵无极和同样旅法的朱德群的艺术轨迹,他们两位都曾经浸淫于无处不在的中国传统文化之中,但离乡去国来到巴黎后,一度对“中国趣味”深恶痛绝。究竟什么是“中国趣味”,正如后来出于什么原因,让他们重新燃起了对故国文化的热情,不得而知。但他们不约而同地将中国的美学思想和现代艺术潮流融会贯通,走出了一条有别于现代西方画家以康定斯基为源头的道路,确是一个不争的事实。

或许,朱德群在接受法兰西艺术学院终身院士答谢辞中的说法,可以视之为他们共同转变的成因。“作为汉家子弟的我,有个特殊的使命要传达,即《易经》中哲理的再现……我一直在追求将西方的传统色彩与现代抽象艺术中的自由形态结合成阴阳和合之体,成为无穷无尽的宇宙现象……将阳的宇宙和阴的人类,描绘成共同进化的二元和合之体。在我的画面上,其色彩和线条从不是偶然的,它们相和谐地达到同一目的:激活光源,唤起形象及韵律。” 朱德群的说法多少让人觉得过于宏观、概念、抽象,甚至带有玄学的成分,其中包含了西方人对东方想象的预设,从而给出一个东方人对西方世界应尽的艺术想象。如果允许猜测,我觉得这两位旅法艺术大师身处西方文化中心,内心始终存在着强烈的“他者”感受,出于差异化考虑以及必要的艺术策略,导致他们的绘画诗学,把西方现代主义和非西方的文化元素适宜而妥帖地作了结合。

与赵无极和朱德群不同,梁铨所处的环境和社会现实,让他把西方后现代主义思潮诚实地带到自己的作品中来。和那些在国内翻看画册试图追赶国际艺术潮流的“85新潮”干将相比,梁铨在西方中心接受的美学训练,显然比他们更加清楚艺术系统这棵大树上的时序和定位关系。他不是以一个东方人对西方艺术的想象或者一知半解去描摹,恰好相反,而是一个东方艺术家出于对西方艺术的了解和迷恋在创作。梁铨运用后现代主义主旨本身反对约定成规的理念,使它的视觉转向自身,掘进中国传统美学富矿的内部,不去生硬抵触,拒绝,排斥,人为对抗,而是挪用,吸纳,利用和改造,重新赋予它具有巨大差异性的语义。

在1985年至2000年这个时期,梁铨创作了大量的色彩浓重的作品,主要以染色宣纸拼贴辅以手绘而成。其中,《中国册页》系列组画是这个“重彩时期”的代表作。这一批作品的尺幅都不大,接近传统书画册页的常规尺寸,每件一平尺有余,分为三组,每组十四开,单幅作品共计四十二件。有关创作《中国册页》组画的缘起,梁铨在同名画册的前言中说道:“我在(一九)九二年创作一些较大幅面作品的同时,也尝试作了一些册页。我很喜欢册页,行云流水一样的高雅的表达形式。在我作品的内容中虽然潜伏着不少喧嚣混乱,欲念纷争的分裂空间,但我希望能用些象征性的符号来加以约束。人总需要理性,只有正当的理性才能带来文雅。” ③

中西方双重传统的继承以及互文性(intertextuality)修辞,成为梁铨“重彩时期”创作的关键所在。在《中国册页》中,我们看到西方的色彩构成和中国的意象在画面上并置,一些传统绘画和书法的残片,涂鸦式的符号和线条,甚至火焚的痕迹,与染色的宣纸叠合在一起。梁铨表面上似乎表现的是一个喧嚣和纷争的纸上空间,画面中弥漫着愤懑和宣泄、理性和希冀的矛盾情绪,其实与上个世纪八、九十年代“狂飙突进”的反叛精神以及中国社会共有的危机心态可谓不谋而合。

有意思的是,梁铨在这个时期运用抽象表现主义的创作手法,远不如受到德国“新表现主义”的影响更多。例如画面中的块面重彩、即兴的勾勒、夸大的人体比例、拉长的四肢、不同的动作手势等表意和象形符号,容易让人联想起了德国新表现主义干将A.R.彭克(A.R. Penck)的表现语言。这些符号同样也不可避免地让人想起贺兰山、阴山等山脉的中国岩画艺术。同在这个时期,他还创作了一些更为具象的作品,如1989年的《妈妈》、《儿子》,显然对特定的年份和事件,表达了内心压抑无可释怀的情绪;而《白马非马》则探讨了中国古老的哲学命题,试图以视觉手法阐述物质与意识的关系。当然,“新表现主义”的表现手法也源自于抽象表现主义,从这个角度来说,梁铨的创作方向和主旨还是归收于后者的范畴。

即便如此,梁铨作为中国当代艺术首批以抽象表现主义创作的艺术家,对当代艺术起到的作用和历史地位不可忽略,准确地说,他在西方后现代主义思潮发展的脉络上,为中国当代艺术的抽象表现主义带来一脉生机蓬勃的分支。他的作品很少设定具体的题材内容,追求自由表现、自由联想,强调感情的率性、天真,打破了几十年来官方展览倡导的“主题先行”惯有模式。他给当代中国的抽象艺术带来全新的意义和视觉经验,其贡献至今仍然没有得到应有的重视。

东方绘画诗学的归途

尽管梁铨“重彩时期”创作的重要性不言而喻,他通过形式的途径保持了对西方后现代主义的关注,作品当中也逐渐呈现出东方艺术美学的端倪,意在构建一个与西方艺术有着差异性的系统。但内在的差异性还不足以重现东方文化的多元化特征,并实际确立以亚洲区域或者以中国轮廓的元素为前提,引领东方文化的多焦点式去中心化进程,以期改变写作范式始终以西方对于东方想象和预设作为标准的艺术史。

然而,消解西方中心主义与构建东方中心主义同样困难重重,即便去中心化事实成立,此消彼长,终究会有一方沦落为“他者”的角色,从人类社会学层面上来看彰显的意义非常有限甚至失效。但对于一个东方艺术家具体而实在的个体来说,在现阶段去中心化的践行,至少在西方扩张所带来的全球化进程中,建立了一个多元化视角的当代文化样板。它既是抵挡文化一体化的屏障,也是一条抵达自我内心文化源泉的东方绘画诗学的归途。爱德华•萨义德(Edward Wadie Said)在《东方学》中对东方的定义,至少给出了这条途径可行性的理论基础:“东方既不是欧洲的纯粹虚构或奇想,也不是一种自然的存在,而是一种被人为创造出来的理论和实践体系,蕴含着漫长历史积累下来的物质层面的内容。”

既然“东方”是一种被人为创造出来的理论和实践体系,那是不是意味着存在一条反其道通向西方中心的新途径?任何跨系统的文本间性(互文性)或多或少都包含着“谁吞食谁”的矛盾,但实际上更多的是建构了一个给予和获取的过程。在我看来,梁铨几十年的艺术实践——尤其是2000年以来的创作,不好说在将来可能会成为西方艺术新的源泉,从广义上给予启示和影响,但至少在去西方中心化道路上为艺术的多元提供了某种可能性。

如果说1985至2000年梁铨“重彩时期”的创作,并没有从根本上创造新的语言,只是在最大程度上带来符号学意义上的改变,那么这之后的创作,梁铨可以称得上是一个艺术意义上的改革者,而不再徘徊在西方艺术形式的边缘。在很长一段时间,梁铨希望自己的作品风格从“满”转向“空”——“这种‘空’和文人画的‘空’不尽相同。文人画的以‘空’表现‘实’,但是如果单纯想表现‘空’本身,又当如何行事呢?”④以画面来实现“空”的境界,成为他创作中悬而未决的一块心病。由于中国艺术家是亚洲后现代主义中的典型代表,这样的一种美学方向和视觉的架构成立,或许可以辐射以及延伸到亚洲地缘文化,为东方绘画诗学提供切实的参考。

导致梁铨风格发生巨大转变的契机,据艺术家自称源自于无意中发现一块被时间和外婆同时淘洗的洗衣板。2000年前后,梁铨的广东故土之行,不但让他的创作从此与遥远的祖先血脉有了联接,也开启了作品形态的新方向。洗衣板上极具立体感的条纹,静谧,平和,悠远,却又洋溢着线条的张力和美感,看起来微不足道,却如此细致而真实。梁铨恰到好处地把握住它的物理和精神形态,并运用到自己的创作中去。

与“重彩时期”的作品比较,梁铨在这个时期的创作虽然依旧以宣纸、色、墨、手绘、拼贴进行创作,但他在材料的形态上作了较大的变动:先前块状的宣纸,现在多数被撕成条状,夺目绚烂的重彩基本上被淡色所取代。梁铨放弃传统的笔墨程式,以淡墨染成的宣纸条拼贴图式,建构了一个理性而克制的抽象视觉世界。

从另外的角度看,他的作品也实现了线条、笔墨与留白的中国绘画方式。线条是拼贴形成的宣纸边缘,同样富于可控的规律和不可控的美感,一如洗衣板貌似天然实则人为的条纹;笔墨源于宣纸的晕染,除了被晕染稀释后的墨,同时还利用了水彩、丙稀甚至茶渍。他以细节的堆砌来实现“空”的境界,通过“以繁驭简”而达到中国绘画诗学中的留白。在另一方面,这种处理又是向内的,隐性的,艺术家极力把创作意图和痕迹隐藏在作品背后,让作品独立呈现作品自身的品质和精神维度,这正是梁铨想要追求的效果,“它最好能够给人以这样的一种感觉:看起来那位艺术家似乎什么都没做”。

梁铨在2000年后转变的风格,大致上可以概括为繁华落尽,灿烂翻为萧瑟,躁动归于静寂。这是他继“写实时期”、“重彩时期”之后的第三个创作阶段,综述作品的风格特征,可以称之为“空寂时期”。从某种意义上说,梁铨“空寂时期”的创作,是对自己前两个阶段创作的延续、覆盖、对立和否定的结果,更是否定之否定后的精神产物。

阐释梁铨的这一转变,可以看作是边缘文化向西方中心发生的话语新趋势的一种反应,也是艺术家对自我身份清醒的认知和意识上的自觉。因为活在当代,梁铨不会以墨守成规的传统技法去创作;也因为在美国受到了后现代主义思潮的影响,他自然而然地运用现代性去重塑自己内在的精神世界。“空寂时期”的作品标志着他与养育他的古老文化在现实世界中的实际相遇,真切踏上了一条东方绘画诗学的归途。这一切没有惊奇感,也没有晦涩含糊的纠结,只有久违的归属感带来的澄明与宁静。

所谓回归传统,现在似乎也成了时髦潮流。但我们不得不说大多数艺术家仅仅停留在对经典作品形态上的相似追摹,而不是如梁铨身体力行的那样,希望在精神层面与古代伟大的艺术大师建立文化共相和经验共享。梁铨试图从“原始”的文化中寻找东方化绘画诗学的元素,并剥离业已结痂成壳的固有文化经验,更加深入地挺进元文化核心,围绕它次第展开自己的创作空间。

在这个时期,梁铨创作了《桃花源记》、《溪山清远》、《潇湘八景》、《清溪渔隐》、《祖先的海》等一批作品,称得上是他“空寂时期”典型的代表作。“空”与“寂”既是作品画面的样态,也是艺术家在精神层面上追索的结果。正如他对倪云林的崇敬与欣赏,不仅仅折服于他平淡天真的作品表象——这么一来,在获得与自身背景的距离的同时,也意味着作品本身成为一道交流的屏障。而是通过这位简约派绘画大师的眼睛,以孩童般的纯真观看作品之外的世界。那是个外来文明入主中原、社会激荡的时代,也是一个东方性精神基础构建和生成的时代。只有洞悉历史特征以及艺术家个体在时代洪流中持守独立而逆向的审美趣味,并调频同步,梁铨才能体味到古代士大夫格调高洁释放出来的不绝回响。

考察梁铨作品中的文化意象,我们也发现其中的一些与古代大师运用的意象不谋而合,具有高度的共享性质。除了标题的象征性叠合之外,梁铨还有一系列个人的诗学辞汇:“澄明的、高远的、纯正的、边缘的、沉思的、安详的、谦恭的、洁身自好的、专心致志的、简单的、沉淀的、承担的、微弱的、重组的、变异的、独立的、秩序化的、无谎言的。”⑤可以说这些都是东方绘画诗学元文化的组成部分,每一个辞汇都独立代表着自身的词义,仿佛梁铨手中的纸条,井然有序地被他拼贴和排列在作品当中,架构出梁铨独特的当代美学倾向和精神气质。观看他的作品,我们甚至感受到现代都市的建筑,在密集的排列中与梁铨的作品产生了暗通款曲的对应关系,从而让枯燥的钢筋水泥的森林充满诗意与勃勃生机。

从去中心化的西方后现代主义到东方绘画诗学的归途,其路漫漫。梁铨不是参与随波逐浪的流行文化,而是意图在精英语言和“高雅”艺术领域的峡谷前行。他的创作并非有意给“有教养的”西方中心展示非西方的被边缘化的“教养”,也是给普遍粗鄙的中国当代艺术提供“另类的教养”。他的作品曾经无人问津,正因为如此,反而致使他更加肆无忌惮地追求理想。他让我想起一个内心孤寂然而丰盈自足的千年老人。

“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”(唐•柳宗元)在兀傲不群的蓑笠翁的眼中,千山万径冰雪,活脱脱一个死寂冷清的世界,但他依然能感受到千山鸟飞、万径人踪的“绝灭”,恰恰证明了他内心世界的敏锐与鲜活。

梁铨就是那个蓑笠翁,孤舟,独钓,一江寒雪。

夏季风

2014/8/28 北京

注释

① 见《传统与个人才能》,[英] T•S•艾略特,卞之琳译。

② 见梁铨《自述》,载于《祖先的海:梁铨2008年作品》,上海圣菱画廊,2008,P21。

③ 《中国册页•梁铨》,1993年8月第一版,浙江美术学院出版社。

④ 同②

⑤ 梁铨札记,2003年3月10日。

插图

1、《向传统致敬》,1982年毕业创作

2、《中国册页组画》之一、二

3、《妈妈》《儿子》《白马非马》

4、《无题》1985年

5、《潇湘八景》、《清溪渔隐》、《祖先的海》

6、茶迹作品。