1994年,姜杰说:让我的艺术敞开,敞向充满矛盾,充满痛苦和喜悦的生活。

1994年,姜杰刚在中央美术学院画廊作了她的第一个个展,她为之取名为《易碎的制品》。在这个作品中,她用蜡制的初生婴儿,来表现在一个强大世界里的无数弱小生命。这些弱小生命的堆积,其制作过程和展示过程中都充满了死亡的诸多信息量。这些石膏的,或蜡制的翻模婴儿,是一种苍白无生命力的物品,它们又是姜杰用作女性自身观念的阐释。在《易碎的制品》中那些丝线和塑料薄膜,隐喻了人类的生存状态。一种生命续若游丝的“易碎”感,在她的手指间留下一丝无助的痕迹。“易碎”,是她对世界的体验,和由此而产生的针刺般的疼痛感。疼痛,又导致她对那种锋锐感的再次阐释。从那以后,婴儿的脆弱和对这样的弱小生命的关注就成了姜杰作品中的重要主题。

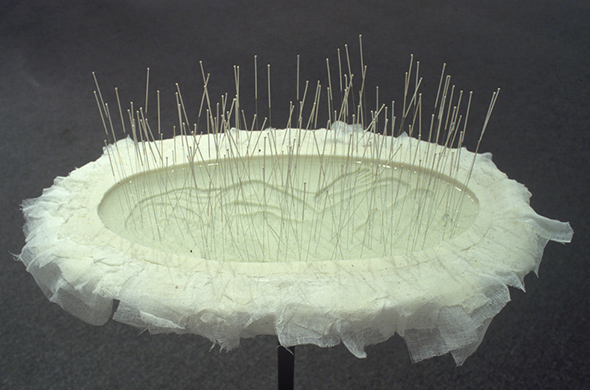

在其后的作品《魔针.魔花》中的梯形悬挂中,虽然已不再是婴儿的题材,但她仍然重复一种针刺的意象。男性医用针灸人体模型上,人体穴位的展现与分布,不同穴位的密集针刺,医用纱布的重复使用,表现的是人类疾患在千年之末时,一种积重难返的提醒。但也不仅仅是延续她一贯的 “对脆弱的咀咒”。针魇魔咒,病入膏肓,针灸通络,病起沉苛,这些被我们烂熟于胸的警告,可作通俗的解读。对于姜洁再三使用的医学符号,我们可以有不同的解释,不同的分析。但是对艺术家本人来说,这样一个作品只是她对材料选择的一个延续,对主题拓展的一个放大。

作雕塑出身的姜杰,对空间的感觉超出其它装置艺术家的处理。她的艺术观念和她作品的可触可感性,也都源于她对事物的三维观察之中。婴儿形象也罢,玫瑰和针也罢,男性人体模型也罢,她的观念都并不仅仅是侵占你的视线。而是以一种从三维空间带出的梦幻感和似曾相识的临床经验,同时,也是一种有别于男性的角度,去占领你内在想象的空间。

可以说,雕塑性是她始终关注的,但雕塑性却又不是她唯一的关注。她利用现成品,改造现成品,将雕塑语言与装置处理合成制作,汇集了她的观念,思想,信息和构成方式。这一切,她作得分寸得当。

从《易碎的制品》开始,姜杰一直对物体的矛盾特性很关注,同时她也借助她使用的材料,来传递她对生命本质的“易碎”“危险”“凄美”的寓意。在“魔针.魔花”的处理中,观众可以看到姜杰式的审美,纤细和敏感,语义上的女性意识和女性材料,尽管她处理的是非语义的空间和超性别的主题。看看姜杰的蜡,蜜,层层复盖的白色纱布,器皿和针,再看看她的制作,作品的悬浮感,她指尖的柔韧度,她对人性的曲折表达。就知道针尖之上,确有天使在舞蹈 。《易碎的制品》中,她使用蜡,丝线和塑料薄膜来展现人类生存状态。这也可以用来说明一个问题:在雕塑中,艺术家通常的选择都是铜,木,石等坚硬和带有永久性的材料,尤其是男性艺术家们,尤其是他们在创作重大题材时。而姜杰为什么选择的是蜡呢?因为在她看来,蜡的制作其实是在翻制铜之前的一个过程。塑铜之前要把蜡溶化,所以蜡是铸铜之前的材料,是脆弱的,不易保存的,非永久性的材料。姜杰选择蜡作为自已的主要材料,也就是使用别人尤其是是男性艺术家不太使用的过渡性材料。因此,选择这种材料本身就成了姜杰的一种选择。她认为,这种材料特别符合她的作品本身。姜杰想要通过蜡这样的材料来反映人的存在特别无奈,也特别无助。在她早期做的《易碎》里,几组婴儿造型都是用蜡制作的。她制作这些蜡制的婴儿,然后把它们装在一个大的塑料薄膜里,它们互相挨挤着,互相产生一种特别轻微的碰撞。这样一种让人揪心的不安全感也同样进入观众的心理。她所用的材料和作品的内容,反映的观念都全部指向一点:脆弱。人的生命,人的意识包括人的生长过程都是危机四伏的,也是不容易被保护的。整个主题的感觉就是“存在”。她将这些蜡制作的婴儿放在一个被复盖的空间里,正是要表现婴儿与胎盘的那种保护与被保护的关系。由于使用了石膏做模子,模子本身也与成品构成一种关系。布展的时候,她在整个展览空间里,从上到下都全部布满了蜘蛛网式的线。这些线包围着婴儿,也包围着空间。婴儿与成人的距离、他的尺寸、年龄都能使人产生那种本能的保护心理。成人之间的互相伤害虽然存在,但成人可以保护和隐藏自已。而弱小生命的脆弱感让人不知所措。所以在材料上姜杰总是选择特别脆弱的那种媒介加以组合。

在所有关于姜杰的婴儿系列的评论中,关于这一系列作品是喻意中国的计划生育政策的解读甚多。当然,计划生育这个问题也涉及到生命的脆弱,生命的偶然这样的主题。但姜杰的一系列婴儿作品肯定不仅仅是对计划生育政策的表面阐释。计划生育问题也是诸多因素的构成,这个问题的涉及到中国的性教育问题,堕胎问题,当下中国的性开放问题等等。不能仅用西方话语式的简单叙述来加以概括。 从姜杰的婴儿题材来看,她的表达其实是一贯的:表达生命的偶然性。也许,制作的过程贯穿着一种抚摸世界的真实感,由于许多作品都是她本人手工制作,其情景类似女性母亲角色的初次演练。不同的安置,翻来覆去的摆放,光感的引入,不同的处理中有不同的体验,这些都使得艺术家本人的母性情感元素得以释放在其作品中。

90年代初,中国的雕塑创作从过去英雄主义的风格,慢慢转化到特别个人化的创作。姜杰越来越感觉到雕塑原有的形式对自已的束缚。她认为雕塑只是一个媒介,就像是使用肥皂或使用水一样的,只是一门熟练的技术而已。她开始有意识地放弃传统雕塑中的某些形式,并试图利用现成品来表达自已的观念。她利用工厂生产的模特产品,她突现其中中性,无性别的部份,也就是她认为比较现代的一种特征。一种看起来属于特别商业化的模特,她用纱布和蜡在上面做一些塑造,骨骼、肌肉、细节等等。但是它呈现的过程就是一种方式。在姜杰看来,纱布本身特征是医治。是一种既可脱落又可覆盖的医用物品。它传达出这样一种指向性的情绪:一种袒露的,伤痕累累的存在。这一方法也被她用于后来的作品《情形男女》:类似木偶一样的小孩,头对头,眼对眼的两个异性孩子互相观望着,表面上有一种刺激感。但姜杰并不喜欢表面上的强烈冲击力,毋宁说她追求一种被她称为“隐痛”的东西。说它是隐痛,是你看了作品会有一种隐隐的针刺的感觉。虽然她选择的材料是带有刺激性的,但却并不是能引起轰轰烈烈的那种感觉。而且越到后面,她作品的感觉越微妙。除了隐痛本身,她作品里面所包含的现代性却是非常明显的。这与姜杰对材料的选择和她所关注的问题有关。

《长征:肖淑娴》是姜杰2002年参与大型行为艺术《长征:一个行走中的视觉展示》时所作的一个作品。选择“红军托孤”这样一个角度,是以前表现长征题材的作品中少有涉及的。正如中国工农红军历史上最著名的那一次长征一样,女性在“长征”中的角色是配角,是不足道,或者说是起着一种绿叶式的配衬作用的。虽然说她们在其中付出的代价甚至比男红军更为惨烈。关于“她们”在“长征”这一伟大的,革命的行为中的价值和牺牲,长期以来并没有太多的人关注。姜杰正是从女性和母性的双重角度重新审视这一革命题材(与历史事实相同的是:在参加此次行为艺术的艺术家中,也没有人从“女红军”这一群体的经验去处理长征题材)。简言之:姜杰的作品重新拷贝了当年长征路上众多女红军处于革命的需要,将自已的孩子遗留在长征路上老乡家的真实故事。她依然是使用自已的现成品婴儿雕塑,在长征路上寻找愿意接受其婴儿作品并“收养”婴儿的人。接受者须每年在其接受日怀抱婴儿照一张全家福,并将照片送给艺术家本人。四川省泸定县的肖洪刚于2002年9月26日接收了姜杰的婴儿,并为婴儿取名为“肖淑娴”。在2002年和2003年,肖洪刚都寄去了抱着婴儿肖淑娴的全家福。由于有了参与者,这件作品便与肖洪刚一家有了互动关系,作品的生命力也得以延伸。最初的作品名《送红军:向长征路上的母亲们们致敬》也由此改为《长征:肖淑娴》。2003年9月,在题名为《新生代,后革命》的展览上,姜杰又将这件最初只是作为行为艺术的作品,扩展为一件集观念行为装置雕塑为一体的作品。她使用了婴儿床,婴儿鞋,以及喻意长征的鹅卵石,并将它们与《星火燎原》中关于女红军托孤的文字,她本人关于《长征》活动的设计方案,以及肖洪刚一家抱着婴儿的全家福照片并置一起。作品主题也从最初的“向长征路上的母亲致敬”,移向了她一贯的核心问题:婴儿生命的脆弱。弱小生命在入世之初,就成为代价。他们太弱小了,以致于无法选择,甚至于无法知道在某一时刻自已成为了革命的祭品。在这里,其含义更指向在社会和历史的重要背景下人性的脆弱与无助。与历史不同的是:姜杰这个作品更关注的是当年那些被送给老乡的红军后代们,命运发生改变之后的状态。在那一段真实历史中,没有人去考察过他(她)们的成长过程,更没有人关心过这一人伦惨剧(从婴儿的角度,当然也是从人性的角度)带给他们的心理和命运的变化。姜杰的作品在人性的角度上对这一主题既是补遗,又是纪念。姜杰本人和参与收养婴儿的老乡原本都与长征没有任何关系,但现在通过每一年的信息反馈,她/他们之间,包括与长征和长征的行为艺术之间,就发生了一种虚拟的共谋关系。从一个行为艺术的角度而言,她还设置了一个有延续性的开放式结局。我们也许能借此考察出“肖淑娴”今后的命运,但是,我们永远不知道婴儿的命运如果不在某一刻发生改变,它的原生状态会是什么?就象我们永远不知道林间的两条路中,没有走的那一条通往何处?

2002年,姜杰制作了她的架上雕塑作品《在》。后来她以此衍生出新的作品《放大祥云一万倍》。这两个作品应该说都是从《易碎的脆弱》延续下来的主题,但是与早期作品中带有易碎,危险和怪异的婴儿不同。已为人母的姜杰这次创作了一个写实的,超常的但又是健康强壮的婴儿,她用儿子的命字命名它为《在》。这一次姜杰把她的关注推向极限。她重新思考婴儿与世界的微妙关系。虽然从婴儿的面部神情仍然能感觉到过去作品中某种怪异的气氛(现在是在一个极端溺爱的气氛下),但这个婴儿显然是商品时代的产物。他光滑,清洁,无邪,一眼看去就是成批生产出来的工业品,但同时又绝对的与时代契合。2002年她在成都现代艺术双年展中展出了《在》的其中一部份,后来她发现在展出空间中,男性超大尺寸的话语场,掩盖和消解了她作品中细微敏感的部份。在那之后的婴儿系列中,她开始把尺寸的问题带入作品中,并将其中一些婴儿用工业喷漆着色,使它们看上去更有批量感(尽管这些婴儿实际上都是手工作成的),更具商品性。《放大祥云一万倍》里,整个作品带有后工业时期的制作感,也充满商业社会的各种信息。一群玩偶式的带有成人表情的婴儿腾飞在万里祥云之上,蓝天白云在身边起舞,脚下是一片锦绣河山。这些婴儿就这样寓意了一个患有轻浮的轻度谵妄症的时代,尽管这个时代在一段时间内显得颇有合理性。姜杰在这一幕祥和之图后面,掩藏的是一个敏感的母性视点,她对新生宠儿的未来生存环境,无力而又担忧的洞察:美丽,光滑,富裕的婴儿仍然是无助的弱小生命,浮华背景后面仍然是易碎和隔膜的生存主题。这是无论我们,还是我们之后的新新人类,抑或是祥云之上的后新新新人类,永远都会从出生开始,就面对的问题。

就如她所说:“一个艺术家如果不能拥抱生活,他就会被生活所抛弃”。时代是匆忙的,生活更是匆忙的,只有目光敏锐的艺术家,才会在匆忙的消费和信息时代里, 以冷眼旁观的方式,撷取当今社会的实质真相。