时间:2015年6月13日

地点:今格空间

李旭:作为《画画:谭平作品展》的策展人,今天很荣幸地邀请到诸位专家学者和师长,感谢大家的莅临。我们今天探讨两个议题:一个是抽象艺术在当代中国的境遇;另一个是请大家谈一谈谭平在这次展览中的最新创作。先请彭锋发言。

彭锋:我提两个问题,第一,谭平的创作现在到了第四个阶段“画画”,那么第五个阶段是什么?是否该进入画什么的讨论?第二,是什么动机要在画布上开始我的绘画?

在我给谭平写的文章《刺痛与抚慰》中谈到过谭平圆形线条作品里的动机,那么接着往下画,把圆线画直又是出于一个什么样的动机?如果我们把这个动机找出来,就不只是一个纯粹的“画画”,也可能跟中国当下画家和知识分子的心理状态发生联系,也就是说谭平的抽象绘画不再是一个纯粹形式主义的作品,而是会和处于今天中国这样一个高速变化的社会里边的知识分子们的心理感受产生连结。

从“画它”、“画我”、“我画”,到第四个阶段的“画画”,在我读“画画”这两个字的时候,我在想这个词是一个动宾结构还是一个主谓结构?是我要画一幅画还是画自己的画?里希特在一个视频里曾经说过:我从来不“画画”,这是“画”本身,不是我“画”的。也许到了某一个阶段,是“画”本身迫使一个画家要去作画,他的动机就是要“画”一幅“画”。谭平用一次一次的覆盖来消解在绘画过程当中过于强烈的主体空间,通过不断覆盖和自我颠覆,试图让“画”本身说话,这已经是在让“画”自己来“画”。这是我能想到的绘画最极致的方式,所以我会继续等待,看谭平今后的创作还将如何发展。

李旭:文章里我谈到一个观点,“画画”是回到绘画的深处、回望绘画的原点——当初大家学画时,对绘画有什么样的期待,如何借助绘画的形式在历史长河中的找到自己的位置,“画画”于是变成了一个非常朴素的词汇。另一种解读方式可以理解成“画本身”在自我表述。耶稣在面对众人第一次演讲的时候,圣保罗、圣马可问他你要对这些人你说什么?耶稣说“我只要张开口,上帝会说话。”抽象作品本身就会说话,我们倾听这种特殊表述的时候,会听到一种绘画内部的回声。

尚扬:谭平大学三年级的时候我和他认识的,我到他的工作室和宿舍看画,谭平学生时代所有的习作都让我激动和惊讶。当时我就想一个大学三年级学习版画的学生,怎么能够有那么好的色彩修养,也可以说是教养,怎么还能有如此放达的自由的思想?那时正值刚刚改革开放的1983年,国内的艺术资讯不是很多,但是一个美院的学生已经能够在他的作品当中表达那么多超前的东西。有一幅谭平的小画《炊烟》特别让我感动,很小,画的是一个村口的小景,非常普通的小景,几只鸟在电线上。一张小画将一种非常敏感和深沉的心境表达的如此充分,那个时候我就在心里记住了谭平,相信谭平未来会成为一个非常优秀的艺术家。

1994年谭平从德国回来以后和滕菲住在一个两层小楼的楼上。房间的地下铺满了画着符号的小画。我在那个时候和谭平交流得已经很深入了,可以感受到他对抽象艺术理解的超前。后来谭平开始筹建中央美院的设计学院,也因为谭平在设计教育工作上的创造性,他的绘画路径也拓宽、扩大了。

今天的“抽象”跟谭平大学三年级所作的具象绘画之间有着内在的联系,这次展览的题目“画画”,正是谭平一直朴素地践行他作为一个艺术家不断成长的写照,谭平始终没有把最本体的东西抛开。每一个理解和迷恋绘画本体的人,在谭平的绘画里都可以找到惊喜,也可以找到一种超越绘画本身的哲学思考。今天看到谭平这些最新的作品,我感觉很不容易,因为谭平把担子卸下来以后,绘画成为他的一种释放。

易英:“覆盖”系列是谭平在艺术的一个转折点。这个转折点从一个更大的范围来看,同样适用于中国的当代艺术——就架上艺术而言,在当下面临着一种困境和突破——架上艺术有没有前途?这是一个世界性的话题,不管是东方还是西方,我们都能看到当代艺术里对传统因素和符号的挪用,实际上这反映出现代文明的困境和焦虑,说得严重一点是“现代人格的分裂”。

在抽象艺术从具象写实发展而来的过程中,一方面受到新的视觉资源的影响;另外一方面又必须打散、打乱原先写实艺术的形式关系,进行重新的组合和装配。那么当抽象艺术家一旦把传统的形式语言拆解完成,装配完成,一切可能性是不是就都结束了?我把今天的抽象艺术称为“后抽象”,“后抽象”的可能性是什么?这就是谭平的工作。

谭平的“覆盖”为什么有意义?他实际是在寻找另外一种视觉方式,他在不断覆盖的试验过程中试图寻找一种最佳效果,寻找纵向空间的可能性,这就是谭平的作品和其他一次即能完成的作品之间的不同之处。一张画不管是两天还是三天完成,这样的绘画都和传统绘画没有区别——写实绘画是先画一个人,再画中景、前景、远景等;抽象艺术也是如此,心里有一个想象,然后一步一步画出来。但是“覆盖”的方式却是将前边的东西全部否定掉,虽然在覆盖的过程中也会留下某些以前的“痕迹”,但我们看到谭平的绘画不管是极简特征的,还是多次覆盖的,都可以理解为一种“复合”、“多次复合”、多次“自信的损伤和实现”的过程。

谭平一直认为绘画中抽象是最好的艺术,是艺术中的艺术,他要努力实现他的目标,他不会重复别人,于是就走上这条看起来很孤独的路,因为抽象艺术完成使命以后对于每个艺术家来说都是在创造属于自己的视觉形式。

周长江:如果说具象绘画里含有很多意义,那么抽象绘画则是最能够表达艺术家个人对美感的追求,是一种非常自然和自我的流露。所有长期从事抽象创作的艺术家都一样,不会安逸地享受在自己某个阶段的成就里,或者停留在一个自己觉得满意的状态中,我们永远要对自己提出问题。谭平正是如此,我们可以从他的作品中看到他一个阶段接着一个阶段,不断地自我修订、自我完善,任何人都不能代替这个画家自己对自己不断提问的过程。

我还想补充一点有关谭平“覆盖”的意义,谭平对色彩视觉感受的要求是非常高的,一次、两次、三次地覆盖……这种覆盖也许不只是为了“否定”而去“覆盖”,也可能是因为色彩本身在覆盖的过程中所发生的种种变化,对于一个艺术家视觉和心理上的神经末梢细微的打动而产生的不同效应。我相信一个画家在他的画面上来来去去的涂抹,一幅抽象画面里所有的环节,做得越好的艺术家细节越到位,画面越具有感染力,而这个感染力更是一种发生在神经末梢层面上的体验。

王端廷:在抽象艺术方面我被认为是一个原教旨主义者,我会继续坚持这个抽象艺术的标准。毫无疑问抽象艺术的理论和实践都起源于西方,对于中国而言抽象艺术是舶来品,抽象艺术不是无源之水,它是西方从印象主义开始的形式主义,按照线性思维模式不断演进的产物,抽象艺术是西方现代形式艺术的逻辑终点,是西方现代艺术最高段位、最尖端的那一部分,因此抽象艺术既不可能产生于立体主义之前,更不可能产生在塞尚之前。这个逻辑文脉非常重要,这也是我们判断中国抽象艺术品质的一个重要标准。

西方抽象艺术家讲究个人演进的逻辑。回过头来看谭平的绘画,在这个展览中出现的早期作品对后来抽象艺术的产生在逻辑上是非常重要的。我们可以看到谭平的艺术一步步从写实、表现、半抽象,走入了纯粹抽象艺术的这条路。所以我认为没有文脉、不具有抽象艺术基本构成和基本品格的算不上抽象艺术。一个人昨天还在写毛笔字,今天突然说画出了抽象绘画,我是不相信的。

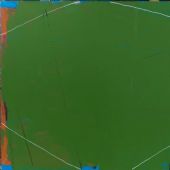

我认为谭平是中国艺术界为数不多的真正掌握了抽象绘画奥秘,有着清晰的演变脉络,不仅在中国,而且在国际意义上对抽象绘画都有所推进的画家之一。极简主义之后留给抽象画家的空间在哪里?上次在看谭平的素描展《彳亍》时就讨论过,艺术总得有所推进才行!而谭平展示给我们的就是那一条线,这个“线”不表现、不描绘别的东西,不再现别的东西,就是一条线,谭平的绘画就是他展现的这条线、这个色彩本身,这个“色”不再是一个形式,这条“线”也不再是一个形式,“线条就是线条本身,色彩就是色彩本身”,这是谭平对抽象艺术的贡献!

丁乙:我自己的展览刚刚在上海开幕,所以特别期待来看谭平的展览。我看到谭平绘画中的色彩越来越丰富,里面有非常多的细节。整个展场墙体有非常多变的节奏,在地下展厅里几乎每一个隔断的墙面都被不同的色彩分割,还看到一些对应性的关系,比如作品中的黄色和黄墙之间色彩的关系。

刚才我跟皮力一起看了有关谭平创作的纪录片,我们都在谈“寻找、覆盖”,我感觉谭平好像是在预埋一些东西,又把这个预埋的东西擦除掉了。这是非常禅宗的或者是中国绘画的语言,也是一个表面和深层之间的关联。这种关联让我联想到了谭平在德国柏林艺术大学的求学经历,那个时候正好是德国新表现主义最火的时候,我想谭平肯定是接收了这样的东西,尽管他回国后在绘画里边所体现出的新表现主义意味不太强烈,但是今天我看到他的这批新作里面却有这样的意味在冒出来。当然这种“冒出来”是经过沉淀之后的显现,你很难肯定这是不是“新表现主义”,但是这种感觉让你觉得这可能是一种新的、中国的新表现主义,里面暗含着新的语言。当然这也跟谭平整个的学习生涯、工作经历都有关联——版画出身,做过设计学院的院长,又在柏林艺术大学学习过自由艺术等等。对于谭平的经历,我自己也有一些类似的切身体会,我也学过设计、中国画,然后自己创作当代艺术,正是这些不同领域在与你的艺术发生关联,所以你看世界的眼光就是不一样的。你可以看到在某个单一的专业系统里所看不到的东西,这正是谭平整个作品能够呈现出今天这样一个独特面目的底气所在。

舒可文:2013年在纽约MOMA美术馆有一个抽象艺术一百年的回顾展,我对其中一句话印象很深,说的是“抽象艺术在创造一种秩序,一种内在的秩序。”当一个艺术家是以具象形态来绘画的时候,绘画的基本逻辑是外来的,比方要画一个人,这个基本逻辑来自于人的外在形态,不管怎么变形,绘画的秩序始终是外界赋予你的。但是抽象艺术家所建立起的秩序却不依赖于外在的任何来源,成为一个“自相关”的理论结构,它的秩序就是它自己。我的一个疑问就是这种“自相关形态”或者说是“自成一体的秩序”,它和你对世界的关联是不是也像它的来源一样没有关系?这是一个小小的疑问。

当我们只是作为一个观光客在观看抽象艺术的时候,当然也能够从中得到很多感性或者是知性上的触动,但是如果按照我的工作方式,我当然要去追问,这种知性的触动,到底触动的是我们哪一根文化神经?如果说抽象艺术的秩序是一个纯内部的自相关的秩序,那应该跟“我”没有关系,如果跟“我”发生关系,那么到底是跟我的哪一个部分产生关系呢?

李旭:谢谢舒可文老师。我们谈到“自相关”、“自成一体”的时候,其实就是在讨论抽象艺术最根本的角色心理定位,抽象艺术的历史使命就是这样的——建立一个和客观世界平行的秩序。我在文章里讲到一个“平行宇宙”的概念,艺术家全身心投入自己的精神世界工作的时候,可能会与现实世界中的某个人在某个场所遭遇到某一幅作品时产生特殊情境下的沟通。

黄笃:这次谭平的展览更加“自然”和“自由”。一个画家把画面处理得如此自然,这是非常难得的。尤其是在意图上,我认为他是有一点“反、背离抽象艺术”,或者他是把“简洁化”和“繁琐化”更加紧密地交织在一起。王端廷讲到了“伪抽象”、“民族主义抽象”,但是我认为抽象和波普艺术差不多,没有国界,而是一个流动形的东西。在中国我们也谈“书法抽象”,可能和波洛克或者蒙德里安式的抽象不一样,但是我想比如说日本,日本以前出现了白发一雄,他的抽象绘画和其他抽象不一样;韩国出现了单色绘画,这个单色绘画也跟欧洲和美国的形态,包括美学意味也不一样。我就会想中国的艺术家,他们抽象的根本基点到底是什么,这个值得我们去思考。抽象艺术的确存在着命名的问题,我们如何去命名我们的抽象?刚才前面几位讲了,现在缺乏一个理论的支撑。但是我想当时在韩国和日本所产生的抽象艺术跟我们今天的情况也差不多,同样没有一个很完整的理论,也都是在实践中不断地去提出批评,提出对艺术的看法。并不存在一个先天的理论,而应该是我们的批评如何去解读所发生的艺术。

皮力:舒可文谈到2013年MOMA的展览“抽象如何发明起来的”,她在追问如何理解“抽象艺术是建立一种秩序,自成一体的秩序,一种自相关的秩序”。举个例子,清早期时书法家傅山他们写书法喜欢写异体字,受过训练的人才能读懂这个书法,没受过训练的人就读不懂。我们可以这样理解“抽象艺术是如何发明出来的”,这是19世纪以来资产阶级试图标榜自己的文化身份所发明出来的一种特殊语言,因此抽象语言从现代意义来讲有点儿像布尔迪厄说的“区隔”,是将人和人区分开来的最基本的工具。易老师说谭平的线是很极致的线,特别能够代表自80年代开始的精英态度——这不是你们所有人能够懂的世界,只有懂的人才能懂。从这个角度我们也可以了解到今天很多的抽象艺术家,这二、三十年来的工作是建立在这样一个最基本的文化判断和一个道德立场上面。

第二,我们谈到绘画材料物性的时候也谈到绘画的身体性,“身体性”和“物性”是在一起的,但是谭平的“身体性”不是波洛克的挥洒,谭平的绘画过程是像丁乙所描述的清理预埋的一个过程,但是在这种冷静里边始终保持着一种“身体的张力”。二十年前我觉得抽象绘画是一个很忽悠人的事,但是今天随着成像技术、幻灯、投影、照片等等记录工具越来越多的参与,抽象相比写实更难忽悠人,因为一切都要靠“身体性”来完成。

第三,谭老师抽象的维度是比较传统形态的抽象的维度,将画面的图像关系引申到空间,这本身也很有仪式感。

第四,过去十年以来的抽象理论都在谈论所谓中国抽象的概念,包括书写性的问题、行为性的问题。如果从王端廷的观点来看这些都不能叫做“抽象画”。中国抽象发展的时间很短,没有经历过西方的现代主义、抽象主义时期,中国的抽象艺术下一步要怎么走,如何梳理,这些不仅是艺术家的事,也是理论家的事。美国的抽象从30年代格林伯格开始,将抽象理论的话语权从欧洲艺术界抢夺过来,直接造就了美国后来波普艺术的发展。但是今天中国抽象的问题比美国的30年代还要难,因为美国文化和欧洲文化归根到底还是在分享一个共同的价值观。而中国的抽象理论里面,需要创造一些跟中国自己的文化根性有关系的现代抽象语言评论范畴和语汇,这是很迫切的事。

李旭:大家谈到“中国抽象”的可能性。我在2001年的时候就开始想这个问题,抽象艺术有没有地域和民族的属性?我个人认为抽象艺术在中国的语境下面有两种可能:一个是与道家哲学和禅宗崇尚空、无、虚的角度在思想层面上有一个接触;另外书法美学是一个非常大的视觉层面上的支点,这个支点支撑的不只是抽象艺术,而是整个中国人审美的自然观。

李磊:看了谭平近期的作品以后,我谈四点感受:

第一个是生命感。我一直在想我们做艺术是为什么,我们难道是为了理论家做艺术吗?难道是为了艺术史的规律做艺术吗?不是,我们做艺术是因为我们的生命发生在这个时刻。尚扬老师谈到看到谭平学生时期的作品时非常感动,为什么感动?因为有人的温度,有情感在里面。我觉得谭平作品中的精神本质是一贯的,无非是在不同的阶段选择了看似不同的表现方式而已。

第二个是视觉哲学。视觉艺术当然要通过视觉来表达,视觉的表达随着人类视觉经验的积累从粗放的、概念化的图形逐步发展到写实,写实实际上是人类视觉艺术的进步,但视觉艺术还要继续发展和超越,那么一百多年前“抽象艺术”出现了。今天我们在中国同样在寻找视觉本体,我从谭平的工作中看到他在寻找视觉本体上的不断实验,这些反复不断的实验正是我们人类精神文化不断积累的重要方面。对于类似谭平这样的艺术家,实践已经具备了,但是我们还缺少文本上的梳理,这是留给批评家的工作。

第三是关于联想的可能性。艺术不是一个固定形态的东西,所以我现在并不敢称谭平的艺术是“抽象艺术”,因为谭平的艺术能够带给我们联想的可能性。很多人觉得抽象艺术没有叙事性,但是我从谭平的作品里面读到了叙事性,这种叙事性是一种生命递进的关系,是一种情绪和感情的不断积累、消解,再积累再消解所形成的叙事性,这种叙事性最后形成了一种悲剧性的、史诗性的情感。

第四是传播的可能性。传播在今天越来越重要,中国有太多非常好的艺术家,包括今天在座的丁乙、尚扬、周长江等等都是非常好的艺术家,我们需要将这些真正能够为人类文化进步提供新资源的作品提示和传播出去。

李旭:感谢各位专家今天齐聚在这里为谭平的新个展发表非常宝贵的意见,最后一点时间让谭平,我们的主角也来作出自己的回应和表达。

谭平:非常感谢大家,今天的很多观点对我个人来讲有非常多的启示。前两天和一位从事理论研究的人聊我的绘画,他和我讲了一句话:“从事艺术的千万别说话。一个艺术家最有价值的地方就是他的直觉。”

我和李旭为这个展览的题目酝酿了很长时间。有一天,我在画室里画画,突然看到我手里的那支笔,一支特别旧的油画笔,用了有10年。看到这支笔的时候,突然就想到“画画”这个题目,10年前我在画画,现在还在画画,那么“画画”到底是为了什么呢?我觉得不管是通过色彩、通过观念性的表达、通过空间的改变、通过时间等各种方法,我想要达到的、追求的,就是精神的自由。