采访人-代冀龙

库艺术=KU:我们这期专题是“立足于传统文脉之上的中国当代艺术”,然而,当我们谈论“传统”时,可能更多想到的,是中国传统文人、精英等“雅文化”,可否理解为,您实际上是选择了与此相对的另一条传统理路——民间的“俗文化”作为了自己艺术创作的出发点?

邬建安=W:其实现在我们对于文化进行的所谓雅与俗、精英与民间的划分,对于理解某种文化结构可能有用,但当用它们来描述任何一个具体对象的时候,便显得有些无力了。就像我们说“苏轼”,他该算得上是“雅”或者“精英”的代表了,但当他亲手烹制“东坡肉”的时候,也便有了“俗”的一面,所以,首先我便觉得,其实没必要去划所谓雅、俗的界线。

此外,在儒家的文化中,还有一个“礼失求诸野”的观念,我的理解便是当人们把“雅”追求到一定程度时,它便会“腐烂”,也就是自动失去了其原有的“先进性”,这个时候,人们往往就会从更古老,甚至于更原始的传统里,去寻找更为鲜活、有生命力的资源,去作为重塑经典的依据,而这些资源,或许便是曾经被认定为“俗”的部分。

就像在书法中,当大家都去学“帖”这样的精英书体时,“帖学”也便流俗了。而这时,很多书法家便开始从民间的碑刻、写经等原来被认为是“俗”的资源中,去寻找一种新的关于书体的可能,从这种现象中,我们也可以明白,雅、俗本就不是绝对的,那么,我们今天所谓水墨就是文人的,剪纸就是民间的文化结构,其实也不应该是绝对的。

KU:那您当时在选择以剪纸这种语言,作为自己艺术创作的出发点时,是否也是出于了这种“求诸野”的主观意愿?

W:其实这个选择的开端带有很多的偶然性,最初,是受我导师吕胜中先生的影响,在研究生期间,我第一次用剪纸的语言,在摸索的状态下,创作了一批作业,而它们则成为了我第一次个展“白日梦”中的作品。

在这个过程中,我也开始发现,可能是由于从小生活环境的原因,我个人的兴趣,跟那种纯粹的民俗传统间,总是有着很大的距离,我欣赏它们,也崇敬它们的博大精深,但却始终处于一种在外围徘徊、观望的状态中,很难进入到它系统的内核。

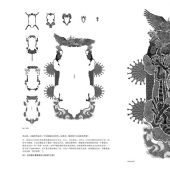

所以,在使用这种语言的过程中,我本能地让它和自己熟悉、喜欢的事物发生了关系,这部分事物便是我自己一直很感兴趣的,关于上古神、怪之类的“鬼故事”,所以,实际上,后来,我是借助了剪纸的语言,进入了一个更为古老,甚至于在今天可能都没留下痕迹,而只是存在于传说中的世界里,同时,也在那些蛮荒、原始的上古神话形象中,感受到了一种强大的精神力量。

KU:这或许也是您的作品,总是传递出一种“神秘感”的原因之一,想请问,您为什么会对“神秘”如此的感兴趣?“神秘”在您这里,又有什么特别的意义?

W:所谓“神秘”,其实就是我们无法用科学去解释的现象,当人们面对自己无法解释的东西时,往往便会失去安全感,这时,我们就会总想要找到一个解释,以让自己获得一种安慰,而随着时间的发展,我们对于各种现象的解释可能也会不断地完善,伴随于此的,便是“神秘感”的消失。

就像在今天,我们不会觉得“风”很神秘,虽然它可能依旧是神秘而诗意的,但当我们开始用层层的解释去把它包裹起来的时候,“风”其实已经离我们,或者说离我们的精神世界远去了,它开始只成为了字典里的一种现象。除非哪一天,风刮的巨大,又超出了我们“解释”的认知范围时,我们对于“风”的神秘感,才可能会重新组建。

如此,我觉得,当事物还能保有它的神秘性时,一方面,它会保留让人们不断去重新解释它的动力,这个动力,也会推动文明的发展。另一方面,它也会让人类能够保持住一种敬畏之心,让我们的社会不会因为科学的狂热、技术文明的狂热而过快地沦陷。

KU:此外,以各种小的元素,拼合成一个大的整体,可以说,也是您作品中一个比较基本的语言,这其中,是否有什么特别的用意?

W:我现在已经没办法还原到最初的状态中去,所以,也很难说,为什么一开始会使用这样的方式,但在今天来看,它应该是反应了我的一种政治诉求,或者说理想的:那就是当局部被拼组成一个整体时,便会涉及到一种“平衡”的关系,这种平衡是要用妥协来交换的,那就是局部与整体之间的相互妥协——既不因个体破坏整体,也不是为整体牺牲个体,这是一种理想化的政治关系,如果真能达到,那便是我们所说的“大同世界”了。

KU:这种想法具体是什么时候产生的?

W:其实最开始想到这点,是从有点怀疑它开始的,就是觉得这种“平衡”太难做到了,因为我在用这种方式去创作作品的时候,觉得特别的累,就拿“七层壳”这系列作品来说,想达到这种平衡,就意味着我至少要做七次实验,为的就是让每一件作品都能够达到局部与整体之间的协调,其中每一个小的局部都不能出一点差错,因为如果一个错了,那它整个的结构就都会垮掉,这是一件非常吃力的事情,而即便如此,最终所形成的状态,也不过是一个妥协后的结果。

KU:感觉您的这种创作方式与一般的艺术家相比,具有更多的实验性。

W:我觉得做艺术,实际上是人跟物之间发生的一种关系,而新奇,陌生的事物总会给人更多的刺激和期待,所以,我挺愿意去碰一些别人可能还没怎么用过的材料,用一些自己过去没有用过的方式去创作。在这个过程中,我也发现,等待作品最终的效果是种乐趣,尤其是在镂空类的创作中,你很难预测最后的效果,有时需要等很久才会看到最终效果,这种感觉非常奇妙,最后的呈现就好像一朵神奇的花朵在眼前绽放,这种感觉挺过瘾的。

KU:我发现,您对于传统资源的利用领域,以及创作的方式,与大多数艺术家都存在着很大的差异,最后,也想请您谈一谈,对于传统资源的借鉴与利用,您有怎样的个人看法?

W:我觉得其实每个人都不太可能脱离传统,既然如此,它多多少少就会变成我们的资源,大家由于兴趣的不同,其所进入的“传统”的领域也便会不同,但我想,对于艺术家或者说知识分子来讲,当他的吸收足够丰富时,大概都会产生一种宏观的视野,就是他已经不会再局限于传统的某一个领域,而是会对它在文化的层面有一个全面的把握,这个时候,材料、技法、工艺之类的符号、标签,便都不再重要了,此时,他应该可以拥有一种居高临下的视野,这种视野也会让他对现实生活做出一种敏锐的思考和判断,如此,他做出来的作品,也必然会对现实起到某种纠正或者说推动的作用。

——原载于《库艺术》