中国画之变革不是望着西方画东方,而是讲究中国味的现代感,与西方艺术平起平坐的独立性,催发传统艺术的全新化。中国现代艺术必居国际之位置而非以西方化之心态迎之,现代感不是西方化。

作画贵在胆识。敢不敢把你的想象力充分地摆到画上去,谓之胆;能不能摆得好,谓之识。胆识二字来自平日对艺术的感受积累和学识修养。

画之为道,以实就虚,实之不逮,如渺冥中画符,恍兮惚兮不自知,不明白,不自得。

下笔处有“大力量”,于明白处见大美。

画家神妙之笔非毫端之神妙,乃妙于心,敏于目,传于手,果于毫端。

气息关乎笔性,而非无笔性之效果。“表面效果”如“彩云”,无根本,阵风吹来,即无踪影,世上凡赶时髦的东西就容易过时。

中国人物画,笔墨与造型弱一则不可成器。

所谓创新,是一个不断变化的过程,同旧有习惯不断反思的结果。画家画风有时看来一下子变了,又不是一下子变的。新与变不是猎奇,不能刻意。变要自然的变,新也要自然的新。“一花开五叶,结果自然成。”

我与笔墨循序渐进,自然渐变。

我画人物亦画山水,常以山水之笔入人物之法,异形而用神,得其通化。

在学术上我反对不思变化的“黄袍马褂”,也反对唯西方是美的“皇帝的新衣”。两者均非艺术之正道。前者亦非懂得传统,后者亦非懂得现代,他们是同病相邻的两兄弟。当代中国画家能现代、能传统、能造型、能笔墨,在风格之高品相上做努力,不失为明智之举。

艺术的“多元”,并非精粗不分,最后留下来的依然是完美和卓越。而不是那些故弄玄虚和矫揉造作的东西。

中国画要见笔性,通过笔性呈现气息,所谓当代“水墨画”依然要见骨气,不见骨气的水墨画便容易失之空泛而不耐看。

我习书法乃画之道用,练笔性、练线条。舍形迹之异求妙理同趣。

美食悦于口,好画悦于心。

“写实”者当于通灵上下工夫,给受众以悦心,不可愚实而不移,悦目以媚俗;“变形”者当善写实,以写实工底兴养灵明,不可以似之不能而不似以欺世。前者易失于市井气,后者易失于江湖气,野狐禅。

画要养心气,心气足,便画得好。

画要进步,就要知短。要时时提醒自己的不足,克服己短,善集别人之长,便是一位聪明的画家。如果把自己的短处硬往长处上说,“文过饰非”便不可救药,于画有害而无益。

画面的力度不在画幅的大小。“其大无外,其内无小”谓之张力。以大见大谓之张扬。“小”张力于外,“大”蕴力以内,是为耐看。俗话讲:“四两拨千斤”,“千斤”谓之量,“四两”谓之力。作品应借求力度,而非大的张扬。当把展览的大小画都浓缩到画册上,尺度身份平等时,有力度的作品其小也大,无力度的作品其大也小。

画家作画,减不得增,密不得减是为精到。

艺术不同于科技的专利,一招鲜吃遍天。艺术仅靠空谈观念、靠保守“专利”的制作,是走不远的。

画家越画越觉得问题多,不轻松,是个进步。画家越画越觉得熟练轻巧,进入一种套式,就容易走下坡路。

与古人通,传现代神;于传统中识现代,于现代中醒传统。

画人以固有之情性立于业,于流俗弊端之外立足,天下卓然者无独有偶。

传统乃一创造精神,惟有求其所涵清新、活泼之真理,以真实生命冲动之力,裨益现代之艺术,出之以自然生动之语言,画现代画,做现代人。

一个人精神上播下了非自然的种子,其结果便有悖于生成之自然,于艺术便容易落入偏见之魔道而不自知。

丹青自有丹青理,非是良工善得力;只知写生是写生,怎解写意是写意。

具象、抽象、写实、变形,批评者无下手处,乃证全身。得此能力者得自由。

自安于自体,活动于自性,自性于神我,灿发创作之灵感不息。

灵感在活泼处。

用色有可为可不为,可为者“色用其色”,可不为者“色色其所不色”。前者画颜色,后者讲色之化、色之味、色之调。

工笔立格,得妙者上,平道直出一目了然者下,得神味醉人者上,尽涂饰之工以为能者下。

抽象妙为体,无妙则无象,无象可抽,算不得抽象。西方抽象在表象,东方抽象在里象,西方有象而抽象,东方有妙而抽象。

画不以新旧别,只在一个“好”字上。“好”包括旧也包括新。

现代人画现代画,是相对传统言现代,知传统而为现代。“知旧知新,推陈出新”讲的就是这个道理。

今日画坛,功利俗深,驳杂其心,假言语多、真言语少,有几人得几日闲画自己心中想画的东西?

中国文人画之精神高栖于笔墨之中,中国绘画之大精神则释然于宁定而永恒,大化而无穷之中。

创新与传统之争,可谓老生常谈,盛衰交替,此一时,彼一时。从高远处看,当殊途同归。新旧无高下,好坏有区分,如同植物有根深偃实者,亦有根浅招摇者。为艺者贵独立性情,不趋时附尚,一个时代出那么几个热闹人,不看他表象的红火,就看他是否视艺术以生命,诚艺术以性情,有没有独立的人格,独到的艺术。

中国画之现代化在现代之中,亦在传统之中,要善于挖掘、消化和吸收,醒于发现和改造,在本真自然中敏感和生发。

中国画的教学除有书法、白描还不够,还应当有自己的“现代造型法”,建立自己民族的素描体系,重视笔墨更要讲究“笔性”,讲究线条的质量、美感,讲究线、形的透里默契,刃剖自如。

艺术的真实是一种生命感受的真实,一种主观的真实,这种真实没有“教育”的痕迹,是动态的,是活的。生动活泼的艺术生命力不可能于事先规定的框框之内。天高任鸟飞,笼子里是养不出好“凤凰”的。

离习见于精神自性中发篁其能力,进行创造性劳动,在“内心之内,外在之外”化之感动,产生新果。

要掌握技巧,技巧是本钱,好的画让人看不出技巧,忘其技巧。

一幅好作品展现的是笔痕走过之过程而非大功告成之结果。凡高是这样,徐渭是这样,黄宾虹也是这样。前者具有惺惺然活泼之灵魂,后者则是灵魂静止之告白。

灵魂出窍、大刀阔斧的敏感和创造,从传统中走出来的面目全非,自然而不造作,新奇依然朴实,本时代尚无一人可出及。

偶想得自然,久为则妄为;闭目不见物,心理出视觉。

不变易为虎,焉知取虎子之自然,不入传统,焉知“现代”之真伪?

严谨造型方正处,形神互动写意功,无缘“素描”施阴影,畅达狼籍笔纵横。

风格不定格,随心而运生。

万法无定,得其法而不住法。

化腐朽为新奇,庶品“由我而兴,从新而有”,是为妙用。

艺术当于自性中一步一步进行,自然顺应,待之转化,待之突变,激化灵感而获真美。

艺贵自然,自然方见本真。

腐朽化新奇,当善“改造”二字。

我的画常在未完成时完成,在不了处了之;创作一幅画的同时也创作着一种创作方法。

艺术的根本缘于情,情在理在。

艺可尽则情无尽,情化艺则艺新生。

作画须在“过瘾”处掺掺沙子,在“习惯”处拉拉后腿。

为艺,何用忧恼,但须顺着兴趣,平易宽快地做去。

传统不是“死的东西”,只是用死的眼光去看它的缘故。

不画时,心不闲。

做艺术的人要有股子性气,不带性气的人,“为僧不成,做道不了。”

文人画千笔万笔为一笔,不可千张万张为一张。

肆誉之文不可读。行文有价,但不可计利害滥施其文,文者“名流”更须自珍。

画变在于心,心有所变,画不得不变。

人无常心,物无常性。顺性随缘,画便可自由。

古人云,止可师之人而师者,知人教而不知天教,知刻舟而不知船行。当年可染先生追悼会上,其徒儿中争位“大弟子”者至愚可笑而不自知。如此门徒怎解大师“逆光”天授之妙奥。其后,以门户自居,风格复制。以师法炫其法,以师名炫其名,争相逐势沽誉,画不足观。师教苦学也,徒学庸谬矣,不复再见“其胆大破,其魂大立”者出师左右。

变形当顺意随情,贵在自然,收放处与精神合。反则,信笔求异以示人,以似之不能而不似以欺世。是为匠之苟营,艺之所忌。

作画无肺腑之言亦无不吐不快之感,惟凭习惯重复挥笔施彩,虽信笔易行,然下笔轻率,用笔失浑厚得草气,用色失妙微得火气。心思苟且,气则不正,气不正则下笔邪弱。“无以发其真,无以入其妙。” 若曰“重彩,则一纸乌合滥色矣。”

变形不是画丑,不可滥用,要在耐看的前提下,自由、自由、再自由。

变形不可吃噱头,自然本真方得妙。

情趣在魂,有胆在识。胆识俱在,可趣可魂。

有后生问我如何变形,我以人的脸部五官为例告诉他:可以任意安排,不离其位。活灵而不油气,得意而不忘形。如打醉拳,必内醒一招一式精于规矩方可。

近代画戏得关良公三昧者仅河北韩羽一人,其余趋步良公者,无一人得真谛,笔墨之外无自己,天质品格不啻。关良画戏是关良之前无关良,不知然而然;后者是刻舟船行,知其然而未然。

近“名师”则出高徒,非也,近贤师则出高徒。“勤奋”出天才,非也,兴趣出天才。

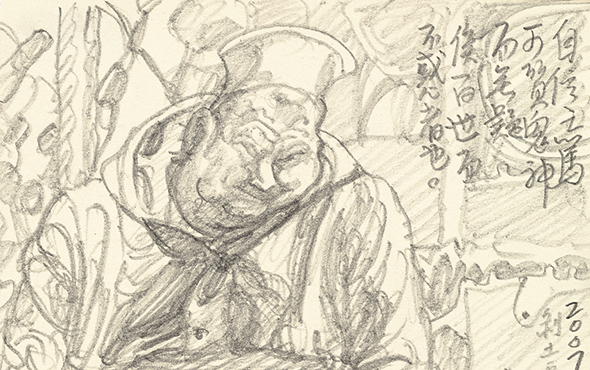

画速写多么快乐!

速写不速,于稳健中求得活、灵。一笔解决一个问题,一笔画出一个味道。“欲速则不达”,速写不在速,而在达。节省了,达到了,速度也就块了,能在短时间里画出一个有味道的“充分”来。

要注意从身边、眼前的事务上发现画意,速写是个好帮手。须懂得千里之外,于画者亦是眼前的道理。看身边的生活不透,看千里之外的亦不透。“读万卷书,行万里路”,学艺之道,有相辅相成,亦有相反相成,关键是不可拘泥教条,须懂变通之道。

于乏味中悟有味,于平凡中找激情。如同缚沙袋练习跑步,一旦去掉沙袋便能行走如飞,这也是一种基本功。

要留意生活。一副平常的眼镜,只要对它留心,也可画出一个独特来。生活就在自身,眼前就是生活。

现代画家中以画速写著称的画家有四位:叶浅予、黄胄、邵宇、陆志庠。四人速写各有千秋,其中论速写品格,陆志庠当为四家之首。

现世总爱张冠李戴,弄出一帮“名家”满天飞,瞎起哄。好画家在哪里?于无声处听惊雷。

创造永恒不在知,笑侃谈吐坐卧中,徐渭岂能知徐渭,如今还刮凡高风。

可磨后天工,不得先天妙,艺术赤子何处觅,人情事势功夫徒。四年无知笔墨功,一纸漠然对青天。只要“洋文”过得去,何谈冬夏隔春秋。(在某高校授课感记)

好画换了时代也存在,时髦的东西就容易过时。

万寿琪是明末清初之徐州籍画家,其山水画中之人物造型妙、妙、妙!

“毁誉可由人”,画可由自己。

坐守灯下一支笔,不闻窗外九嚣尘。

画有自在,心有主张。

东张西望觅花处,元神贵在自身来。

不向盆花去,偏往野松行。

画贵心得,非授于人。灵至贵于苦思。

画家的优点、特点一旦成为习气,便是缺点。习气好比人的影子,不是影随人而是人随影,往往颠而倒之不自知。

一个画家的作品好,一直好,到老也好,不容易。

吾画识我心。

年轻时身不由己,由己时已不年轻。用好时光。

国内逐大幅面、大题材、大迎合以就“力作”,这一逐之下,便失自然,有悖画道,“力作”之伪即显矣。权力不可制造偏见,人为不可制造愚见。艺术家之力作,自可应情而出矣。

虽说书画同源,毕竟书是书,画是画。具体操作起来,书有书道,画有画法,感觉不一样。“以写为法,以骨为质”,忌以文字作胜解,唯于画内通其意,写画通融是可为之。

水墨人物画,意在先,笔在后,亦可笔在先、意在后。总之,笔笔写意。在规矩处见活泼,生动处见力度,磅礴处见严谨。得意而不忘形。时至今日,水墨人物画又见“扩张者”、“自由者”,均操练得法,生动沉着,活活泼泼,大有可为。祖宗圈地之外,另有广阔天地供驰骋。

艺术圈子有大小。有人走大圈子,从东方去西方,由西方奔东方,这山望着那山高,回头又见这山青;有走路的工夫,眼看的工夫,手跟的工夫,心染的工夫。余无大精力,走小圈子,做自家的工夫。

古人云:醉中能做大草,靠酒劲儿,靠外力;醉中能做小楷,靠定心,靠内力。

与时今日,一种画家外力兴风,一种画家无风起浪。前者有借外在的本领,后者靠自身艺术魅力。两种艺术观,两种境界,两种画家。

就画界肃而言之,百年能有几人?当今画坛,全国评佳,如能五人,已过足数。论“大师”无一人可出。评佳风,闹剧一场。这段历史,当为后人一笑耳。今人“为卖而画”成风。纵横习气,足塞天性,竟相博名沽誉,谓之“做秀”。古人云“大抵为名者,只是内不足,内足者,自足无意于名。”今日之“秀才”,“钱奴”而已,与艺天壤之别。真画人能名於恒常者,不博名於一时者也。

忙中知闲,偷闲,得闲,乐闲。真闲人也。

以为足,眼前足;知不足则到底不足。真忙人也。

读“山志”得闲知足篇感记

谁是知音,周思聪君。

君乘鹤去,吾失知音。

没踪迹处,铁笛横吹。

有鹤徘徊,雾荷真魂。

(2002.10.1忆周思聪得句)

虚空井得

掘得一尺土

便得一尺虚空

掘得一丈土

便得一丈虚空

一了百了百不了,日尽日出又复来;

虚空实有有在空,实去空来有井在。

(2003读“全师子章”感记)

费心即暗,

省心即明。

丹、青互问:

问:此作如何?

答:玩二虎眼儿的。

什么是画家入道?

针眼嫌窄,

大海嫌宽。

什么是画家出道?

针眼嫌宽,

大海嫌窄。

画家画画是画家的心性所使然,不应为时尚所囿、所累、所搅合,套在什么主义什么派里,为别人活着。画家自有画家切身的语言,其体现在作品上。面对当代纷纭的批评说法,与我心性和者取,不和者弃。“天马行空”,方见画人本色。

以线为骨,以写为法,不经意处存严谨,大笔之下尽精微;山水固不易,人物尤更难。

以宾虹笔意,入人物之法。须备笔法之修养、造型之底蕴,加上活泼之思维,纯直坦荡之胸怀,方可为之。

韩羽画戏从关良,余画戏相异两翁。

为艺者脚步在“时尚”之先,生活在“时尚”之后,知足于平淡之中。

“庐山亦是寻常态,意境从心百怪来”,毕氏不敢来中国,一支毛笔破其胆。

近日陈传席评黄宾虹,黄老作品三百幅,看其两三幅即可观全貌。余之画张张可看。

我从水墨到重彩十余年,在笔墨色形大重合里吃尽了苦头,也尝到了创作中自由呼吸的甘露。马褂服、休闲服随意穿,一切顺其心性。自己穿着舒服,别人看着顺眼之日,便是新的中国绘画于观者、于画者成熟之日。

以齐翁之道,还造齐翁之尊。(画齐白石像感记)

我想一个人的画应该像这个人的影子,因这个人而存在,从生命里真实地创造出来。

一张宣纸放在那里,一天两天去看去想,自由自在地想象空间,隐约的形象,绘画性的构成,抽象化的组合……将理想化投入虚幻世界,色、墨、形、点、线、面,苦心经营于严谨快意之中去力达恰到好处。每画一幅画都是一次新的开始,创作一幅作品同时也创作着一种创作方法,做到这并不轻松。朋友讲我这是和自己过不去,同学讲我这个七八届的研究生还在研究。是的,这些年我也就是这样过来的。

画要画得地道、耐看,其深度、力度自己会显现出来,不标新立异,它能自然与习见不同,这样的作品就是好作品,这样的画家就是好画家。如果艺术家不在艺术自身下功夫,单凭操作或炒作,其行为无异于自杀。然而,似乎人人都信奉既得利益的好处,这正是这个时代的悲哀吧。

当今水墨画往“传统”或“现代”挂靠的做法都不真诚。作品本身是无情的,它能公正地冲刷掉画家自身的一切虚假,画家需要真实地对待自己和所处的周围世界,把自己交给自己,而不是古人、洋人和别人。

立足画坛,不为习气所逮,跳出习见之外,作品必不可人目,方有独造处。面对中西、博观约取,别有姿态,盖全以神味胜,不在笔墨之间寻痕迹。

中国画的创新,应最大限度的挖掘、释放民族艺术的能源,向西方现代艺术展示东方民族艺术的魅力和能量。对於自己的民族传统可以顺其道,也可以反其道。在水墨之外还有更广阔的天地。

对水墨情结以外形式的中国绘画发出“姓中姓国吗?”的提问,就像发问者在镜子面前穿上西装惊叹自己“是否中国人了?”一样的荒缪。面对今日“地球村”,因特网传播着世界最快的信息,东西方的生活方式也已在互相融合之中,艺术呈现着多元化和多样化。不可能再以“抱一”而君临天下。中国民族艺术的涵量很大,要抱大一,不抱小一。“一切万法,不离自性”同样“万千艺术,不问画种”,伸缩性和包容性体现着东方的写意文化和精神,并非形而下的单指“水墨最为上”。

传统的精神是创造,优秀的创造才得以传、得以承,到了“统”的地步并趋之若鹜的时候,亡亦近矣,又有新的优秀在前面。如蛇不断地脱皮,历代墨守成规者所守的只是鲜活的蛇所脱下来的死相的皮。

当代人应该如何对待传统的传承问题,我的观点是:在感受传统的精神中,不知不觉地走进去,在“不离自性”的创造中,不知不觉地走出来。李可染曾说,以最大的功力打进去,再以最大的功力打出来。两个“打”字所体现出来的“苦学”精神令人钦佩。但同时,这作为一种治学的方式,艺术家是将传统看成一种异已的存在,故而才须这么“打”进和“打”出。在这样的治学方式下,传统只能是一个巨大的包袱。在这个巨大包袱的重压之下,后人的步伐怎么才能迈开呢?这取决于对传统的看法。我认为传统是一个贯穿了创造的历史,传统本质上是一个过程,画法有相,传统无相。就山水画的传统而言,传统不仅仅是李成的山水,也不仅仅是董源的山水,更不仅是刘、李、马、夏,以及元四家等等各家各门的山水,山水画的传统一直在演进与流变之中。知此,我辈才可能少一份无谓的执著,放弃抱定某一家法而君临天下的幻想,而多一份自在,知你自己就是这个传统延伸,你的血液中是这个传统在日夜奔流,只要不离自性,走进去或走出来,都相当可观。

读万卷书,如果不能形成自己的认识,万卷书形同废纸,故读书无须万卷,有自己的观点更加重要。生活就在自身,眼前就是生活,眼前不见,到万里之外依然是眼前不见,行万里路依然要看如何行,故古人的话不可机械的理解。

中国艺术必须依托现代艺术这个背景才能活跃起来,人类的共性永远超越民族性,民族的不一定就是世界的。就像中国的皮影永远替代不了电视机一样,前者是地域的,后者是世界的。全世界的人不看皮影可以,不看电视不行,这是大趋势。把自己和世界摆在同等位置上,不卑不亢。要使现代的和传统的艺术都搞得很好很地道。这里除了有经济方面的因素之外,民族的心态、素质将起到重要的作用。

中国重彩有着古远的传统渊源,但也并非如“华山自古一条道”。古有古道,今有今道,今日重彩,得现代之优势,采西方之阳刚,取民间之精华,强中国之气韵。龙人艺术立世界之林,不失博大,我赋彩者当为之自强不息。

色、墨、粉各自为用,又交错碰撞,看上去浑然一体,韵味于厚重叠加中产生,其银灰色调显现独特。

彩墨之道,于有法中立无法,无法中创有法。以丰厚之象肌,玄动之奇想,取象外色,色外色。

用色以少胜多取其重,以多相加取其灵。“有密更有其动,有肌更有其神,其厚更有其重”,为善赋色者。

做纸制“肌”,以心中玄动之象,相印纸上痕迹;异想天开,立形于自然天成。以奇制胜,不失灵活机动,不失严谨法度,为善用形者。

画面耐看,满而不塞,厚重中透出“肌智”虚灵,其形忽隐忽现,其色碰撞纠缠;隐而昌明,藏而妙生,引观众去找,令画面去喊;于“笔精墨妙”之中显色调,显肌理,显线条,显节奏。

我由画水墨到重彩十余载,不知足、不安份,于变化多端中吃尽苦头,也尝到了甘露;开放而不封闭,常变而不确定,任痕迹自由表现,求无羁无绊之美。我今日之重彩画面貌,是不期然而然、不期至而至,自然渐变的结果。

写意重彩虽重赋色,但仍于写中不失其水性,这种改良的方式很难与现代重彩意识接轨。唯有终止水墨,与现代审美同构,强其力度、现代重彩可立矣。

彩墨画,以笔力为骨而役之于用色,“色”宾夺主,为善用者。重彩神化,仍在笔力,笔力有亏,画面火气生矣。

形弱而笔弱,线走画面,无所适从,笔力笔趣出不来;笔弱又导致形弱,用色亦被俗套所囿,终致“空善赋彩”。

画人处世,当远时尚而静心,莫因物欲而自毁;有机会来而不拒,没机会无须强求,一切顺其自然;自然而然有其真,得其安,艺真则贵,心安则思;“思其一则心有所著而快,所以画则精微之,入不可测矣。”于画大益。

现代重彩切忌“洋味”,须从中国文化精神中生得主根,尊重传统(但不迷信传统)涉猎中外,吞吐古今,创造新的传统。

画家一旦形成一种风格,便想守住这风格,但守的结果是为习气所囿,落入自家的俗套。《易》曰:“天行健,君子以自强不息。”大风格者为风格之变革者。

改革的当代,黄宾虹成了画界的谈话热门。黄宾虹的价值不谈也辉煌,这是历史的客观存在。现在谈黄宾虹是“温故而知新”,要点在知今上。凡为大师都曾被骂过,被冷漠过。因为他们杰出的独造不合所处时代的习见。周而复始,新时期新样式的“黄宾虹”如果於我们这个时代的习见之外不可入目处出现,人们如何认识和对待?历史是反反覆覆的爱开人们的历史玩笑,我想今后在玩笑开得最凶的地方,有产生大师的希望。

画家的作品是对画家本人最贴合的评价,文野高低,一日了然,来不得半点虚假。当美术的历史前行时,如浪里淘沙,当代热闹的尘埃,虚荣的“冠冕”,将如浮萍漂逝,隽永作品的不朽,正因为它不夹带任何附加的辉煌。

读金刚经“十四品”、“十五品”感记:

所谓传统,亦无传统;传统亦创造,创造亦无固定相状。“无我相、无人相、无众生相、无寿者相。”法无定法、相无定相,乃为至法至相。艺术无法、无名、无相;有则碍眼、碍手、碍心。大艺术不可量、不可称、无有边,不可思议。

观古、观土、观洋、观我;不古、不土、不洋、不我。从无住本、不拘一法,我之为我,自此成立。画人毫端,无法可得,立地成佛。

中西绘画何争之有?如江、泽、湖、海统称为水,艺术亦如此。“文心与水机,一种而异形。”“东山起云西山雨,西山起云东山雨”画家任情性,还是各自多动手指头吧。

一个创作的过程总是一个与自己“过不去”的过程。严厉的目光射向外界,更射向自己,近乎无情……同自己的作品“和睦相处”的时间太少太少……

我求骨魂胜骨法,我任骨法从骨魂。

画人得独有,方至贵。

画人习书,最忌著意。能於冥冥之感觉,稀里糊涂状入现代造型之中,不知棉里藏针、挂角之锋已在内里起作用,暗合造型之妙,其力度通过不著力起作用,如醉里醒拳,方园自如才是。

画人知其妙而不知其所以妙,自然高妙。

画人得一知半解悟,即为贵得。

老伴未学画,颇得画之真。

附:靳之林先生来信摘抄:(谈王明英的画)

“她的艺术是现代中国普通人的真知的流露,与现代西方化的中国艺术家的作品是本质不同的,这里看不到西方桌上的刀光叉影,闻不到沙拉的奶油气味。对她作品的艺术语言与情趣的融而为一的研究是要仔细咀嚼的。”

市俗烟云过眼悲,手底笔痕最公平。

古人云:“诎法不敢伸其才,无法成诗真性情。”在旧习面前,率性而行,不失赤子,方为真人。

物真则贵:真则“我面不能同君面”,“古有不尽之情,今有不写之景。然则,古何必高,今何必卑哉?”“人事物志,有进而更,乡语方言,有进而易。”

我行之则:事今曰之情,画今曰之画。

画人“脱其粘,释其缚,牵于习”在习见之外不可入目处,寻得中国画的又一春。

不以往法套今法,不以成法套活法,朝代不同了,自有不同法,艺者生生不息,当不拘一格,不彰一法。

写意不胜工,意之大病矣;以此“克隆”徒,“欺人瞒自己。”

好画一张顶一万张,

孬画一万张不顶一张。

融合中西的有意义的创新作品,是静悄悄地不露痕迹的中西融合。

“人之学不进,只是不勇”。勇有两层意思:①要有分秒必争的迫切感。②学者须务实,不要近利,有意近名,则大本已失。“大抵为名者,只是内不足,内足者,自足无意于名。”

为卖而画的作品害了多少有才能的画家而不知其害。“为画而卖”与“为卖而画”只一字之差,吾亦在警惕之中。

画人“思变”,一个“思”字,已先为“不自然”所累,如先挖渠而后放水,属刻意之变。不思之变,如水到渠成,瓜熟蒂落,属自然之变。所谓“思变和创新”,在画人来说,实则而是在发,发乎于性情的升华而起变化。“天然无雕饰”新格自然出。绘事凡刻意,便失高明。

绘事中有两类:“胸有成竹”和“胸无成竹”。“胸有成竹”是大处先于小处清楚,“胸无成竹”是小处先于大处着眼;一个从外往里画,一个由里往外推。前者敦实可爱,后者天机通透。去大海观水和一滴水见大海,是两种天资,两种艺术观,造就两种类型的艺术家。