海明威曾经说过“如果你只懂得加法,那就不要怀疑别人用同样的数字用乘法得出不同的答案。”由此,当步入CAFAM三层的穹顶展厅,不要怀疑这里正在举办的是一位艺术家的展览,只不过它的呈现是一种“进行式”的状态。

海明威曾经说过“如果你只懂得加法,那就不要怀疑别人用同样的数字用乘法得出不同的答案。”由此,当步入CAFAM三层的穹顶展厅,不要怀疑这里正在举办的是一位艺术家的展览,只不过它的呈现是一种“进行式”的状态。

《照常进行》是中央美术学院广军先生的个展。广先生被美院人尊称为“广爷”,似乎没人不喜欢他。谁会不喜欢有着挺拔身高,类似北部意大利男人的优秀骨相,不油腻的老帅哥呢。他常对后生们没架子的开着玩笑,随后狡黠的呵呵笑。这就更让人平添了亲切感,在呵呵哈哈之后,大家会忘记他是版画系的大前辈,一位德高望重的艺术家……广爷把权威感自我消解掉了。这样的广爷,启发了展览的策划者——需要为他做一场没有“严肃”感的展览。

几个关键词

自由 无拘束 轻松 简单

策展人蔡萌、展览空间设计师孙华、平面设计师刘治治在2021年的秋天第一次就展览事宜去广爷的工作室拜访后,有了对广爷展览的共识:避免呈现一个回顾展,展览不是看向过去,而是一个往前看,保持鲜活性的现场。这大抵也是广爷没有提出任何要求背后的某种期许。自由、无拘束、轻松、简单,这几个关键词平衡着展览的节奏,最终形成了一场随机生成的“偶发”展览。

策展人蔡萌、展览空间设计师孙华、平面设计师刘治治在2021年的秋天第一次就展览事宜去广爷的工作室拜访后,有了对广爷展览的共识:避免呈现一个回顾展,展览不是看向过去,而是一个往前看,保持鲜活性的现场。这大抵也是广爷没有提出任何要求背后的某种期许。自由、无拘束、轻松、简单,这几个关键词平衡着展览的节奏,最终形成了一场随机生成的“偶发”展览。

展览设计

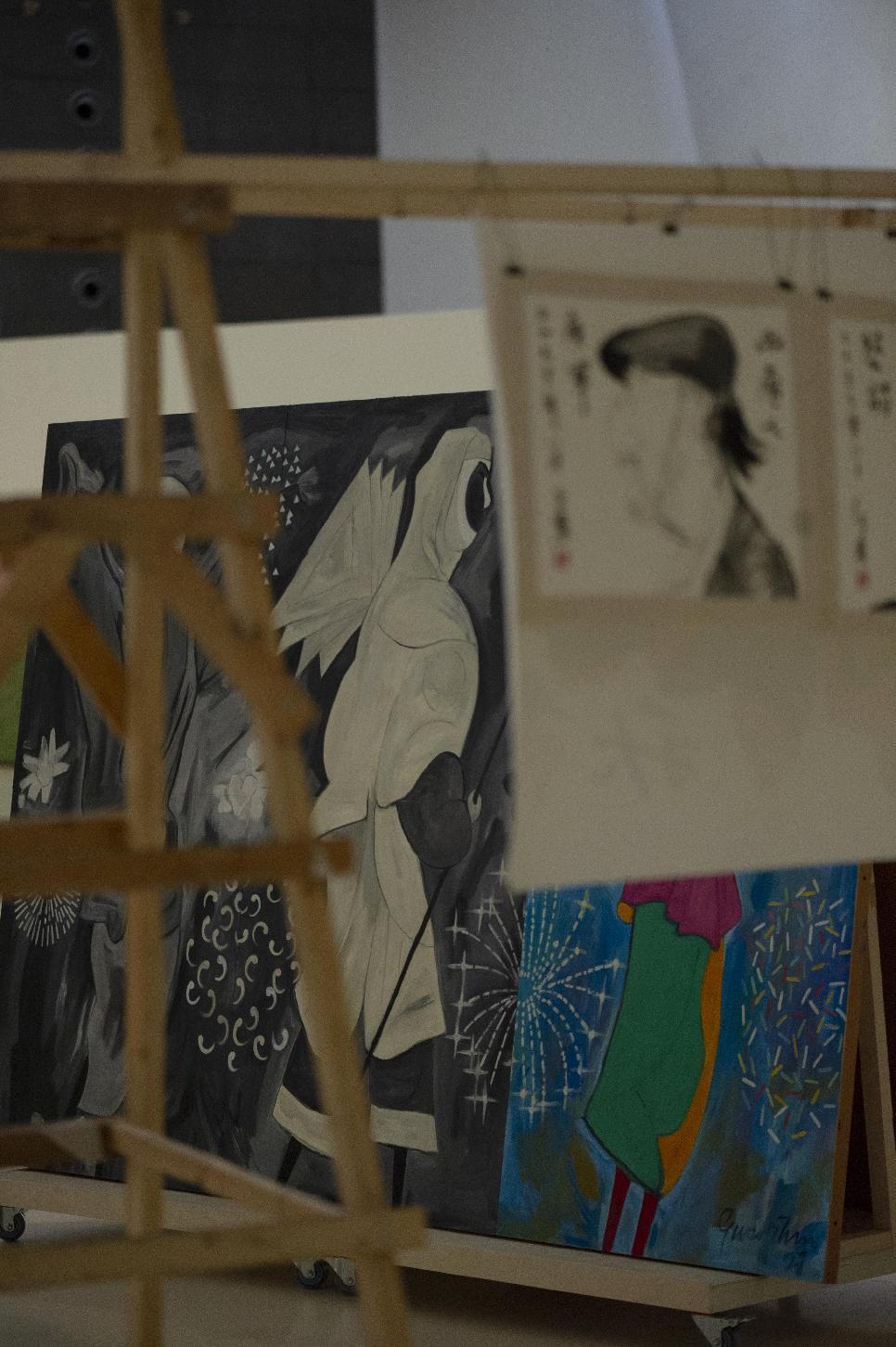

在孙华不算短的设计生涯中,这次是史无前例的一个没有设计图的展览。唯一画了图纸的是门口一个为了遮挡一下高度的“山门”和靠近展厅另一侧的木制屏风。 80%的作品在展览前十天被运到了展厅,堆放成一摞摞的。剩下的20%入场的时间陆陆续续。草稿按照文件夹散铺在中间柔软的沙丘色地毯上。设计师站在“这一堆”的前面,指挥着这张架在台上,那张裱进哪个框子里,另一张还是不要上墙了……孙华说这不难,就是找“关系”的事儿。其实。也不简单,他和蔡萌的团队为这种“关系”熬了几个通宵,在他看来还不尽完美。偶发性地布展,对于一位严谨的设计师来说,是对思维飞跃性的挑战。有意思的是,他没有不适,反而感到了幸福与满足感。

在孙华不算短的设计生涯中,这次是史无前例的一个没有设计图的展览。唯一画了图纸的是门口一个为了遮挡一下高度的“山门”和靠近展厅另一侧的木制屏风。 80%的作品在展览前十天被运到了展厅,堆放成一摞摞的。剩下的20%入场的时间陆陆续续。草稿按照文件夹散铺在中间柔软的沙丘色地毯上。设计师站在“这一堆”的前面,指挥着这张架在台上,那张裱进哪个框子里,另一张还是不要上墙了……孙华说这不难,就是找“关系”的事儿。其实。也不简单,他和蔡萌的团队为这种“关系”熬了几个通宵,在他看来还不尽完美。偶发性地布展,对于一位严谨的设计师来说,是对思维飞跃性的挑战。有意思的是,他没有不适,反而感到了幸福与满足感。

一堆老古董

有人说这里像家具陈列展。提起展厅里的家具,都是有年头的,来自于中央美术学院教务处教具组的地下仓库。策展人蔡萌与设计师确定了偶发性的布展方式后,开始在美术馆到处扒拉老物件。因为老物件是去过了“火气”的。从一位老同事的口中,他得到了老教具的消息,立马行动干起了搬运的行当。这些没有一件同色、同款的破破烂烂的东西在美术馆最为高大上的展厅中,没有丝毫的间离感。它们洋洋洒洒的与广爷的作品融在一块儿,大大方方的与现场溜达达或坐下的观众混迹在一起。如果它们中谁能开口,肯定在说:欢迎来到广爷的工作室;欢迎来到老美院。

光线

策展人说不要用灯光,于是现场只用自然光。

矶崎新老师设计的美术馆的展厅的三层,有着一个弧形如帆一样的半透明穹顶。这里的光线是最迷人的。策展人将原本安排在美术馆2层展厅的此展调换到3层,凭借的是直觉。

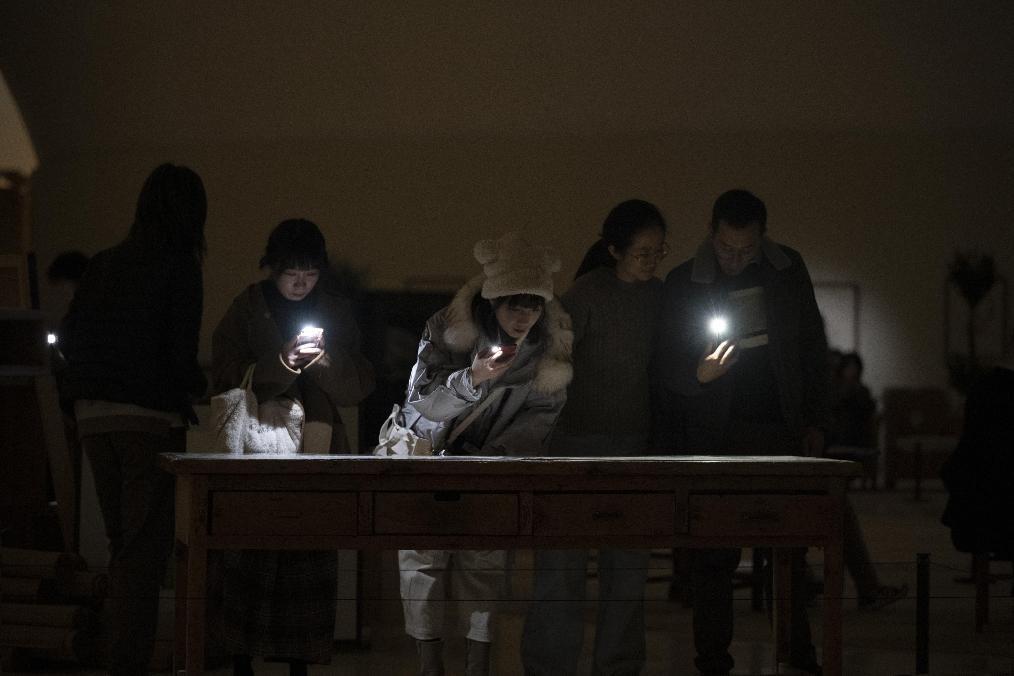

因为,三层有自然光。有时候一朵云飘过,展厅会暗下来不少,等云离开了,这里又亮了一些。于是此展最佳观展时间是早上9:30至下午15:00,临近冬至,15:00至17:30光线较暗,可开启手机电筒模式观展。16:30左右,在广爷最大的一张画——《苞谷地》旁边绿色的老落地台灯会亮起来。天气不太好的情况下,这个时间展厅里会亮起星星点点的白光,那是观众们的手机,像夏夜里的萤火虫的闪烁。

海报

刘治治操刀做的平面视觉。他依旧挺晚交稿,好像是在开展前的最后一天。不过也无所谓了,反正展览也还没布置完不是吗……一切都很自然的随性。主字体“照常进行”呲啦啦的,像胶带贴的。不知能不能唤起学画画的同学们用美文胶带裱画的记忆呢?对,这就是设计师所期待地联想。

音乐

展场里那段口琴是广爷吹的,从早到晚一直不停地播放,以至于常常呆在那里的人在离开后会产生短暂的幻听。从一位职业音乐人那里我还了解到了关于音乐的另一个信息,他告诉我:人对声音的敏感度强于其他器官,因此这里的口琴声会强化观众对展览的记忆。另外,展厅的南面的一个小屏幕里播放着广爷的视频,里面拍摄的都是一些广爷的日常,认真些听会听到开门声、狗叫声、汽车喇叭声等等。这类声音属于噪音类别,但是人类在许多情况下是需要噪音的。它们让这个世界更为真实和可靠。这段讲解,佐证了一件事情,为什么观众愿意流连在这个厅里,现场的音乐也提供了一种安全的确信。作品是实在可见的、椅子是可以坐的、声音就像艺术家在旁边嘀咕,也是真实的。

“第二位”

一个如此特别的展览,只为了更为特别的作品。

广爷说不想做成回顾展,他只愿意展示新作。在前言里戏称自己展示的是“第二位”的创作。这样的想法透着智慧与“少年气”——拉低一点点,让自己处于一种舒适状态。他的那些五彩斑斓的作品们也透着这股松弛劲儿,爱啥材料啥材料——油画、丙烯、木刻版、铜版、丝网版、石版、木刻加丙烯……可以在新纸上画、老纸上画、布上画、陶瓷上画、木板上画、院子里摘下来的葫芦上画、喝酒剩下来的瓶子上画、羊蝎子的骨头上画……这些第二位的作品,既没有“拙”,也不带“巧”。因为“拙”里,有一种内在执着性;而“巧”里,常常有刻意的成分,容易轻浮。广爷作品的难得之处是,该有的都有,而且都是松松驰驰的,没有一丝“挂相”。它们与“old- school”的美院老家具们相得益彰,因为都祛掉了“火气”,只有人间气。曾经问过广爷是怎么去控制画面的。他举了黄永玉先生告诉他的话为例:要留一点不经意。

这几年马蒂斯、毕加索们常常来北京、上海展一展,看得人也多。于是有人看到广爷的画会叹道:“真像马蒂斯啊。”这一方面说明了广爷作品中的好是能被看见的,另一方面遗憾的是出现了认知上的一点偏差——并不是线条好、色彩好就是马蒂斯或毕加索或米罗。而应该看到,现代主义的养料不停地在滋养着一群不同肤色的人。譬如创建于前苏联1920年代的呼捷玛斯,与包豪斯一样启迪了对未来图景的超前想象,启发了马列维奇,卡巴科夫,亚历山大·罗德琴科,大卫·鲍罗夫斯基等重要大师,直到今天。现代主义根茎处的平等性,依旧延展给接受它的每一位艺术家。

在今天的学院,一个没有开幕式,没有刻意宣传的偶发性展览,却引来众多参观者的珍贵价值,正是广爷带给我们的珍贵。广爷说他现在只能像仰望云一样的去想念一下黄永玉先生。我们很幸运,在这里也可以看见“云”,并被治愈,想想当年在画板上贴上美纹胶后为什么想去画下那一笔。

完

文/an apple

图/杨明