近日,中国杰出雕塑家刘士铭先生的第9次海外个展“青铜之魂:刘士铭的经历”,在加拿大韦仕敦大学展出,刘士铭以其跨越时间、文化、身份间隔的雕塑作品,尤其通过他著名的以“中国做法”——一种结合个人经历、审美创造与文化经验的一系列小型雕塑作品,依然能激发即使身处截然不同的时空、地域与文化状态的观众群体的内心。

作为新中国成立后中央美术学院培养的第一批雕塑家,刘士铭的创作生涯与中国现代雕塑的起步阶段息息相关,但是在20世纪中期的特殊历史境况、艺术家个人际遇及自发的艺术创作抉择等多方面复杂因素作用下,刘士铭在中国雕塑历史中长期遭到忽视,处于相对边缘的位置。近年来,随着学界对雕塑历史研究的深化,对刘士铭为中国现代雕塑作出的探索性贡献的认知也随之提升。

刘士铭

刘士铭

一、师承:罗丹、布沙尔、王临乙到刘士铭

如果试图考察刘士铭早期接受雕塑造型训练阶段受到的影响,将发现法国写实主义只是这种影响力中的一部分。中国现代雕塑的兴起具体发生于20世纪初期,经由近代第一批雕塑留学生,主动性地将西方雕塑体系真正引入中国。从早期的李铁夫到刘开渠、王临乙、曾竹韶、滑田友、吴作人、王子云等人,这些大多集中在法国与日本学习雕塑的留学学子,先后回国并进入中国各艺术专科学校着手建立雕塑系科,培养中国雕塑人才。在这段前史的基础上,1946年,刘士铭考入国立北平艺专,受教于中国第一批现代雕塑家王临乙、滑田友、曾竹韶,在技术、风格与理念层面不仅受惠于三位老师从法国巴黎美术学院带来的扎实的法国学院派写实主义技巧,同时也接续着在20世纪初期仍统治着法国学院内外的罗丹雕塑体系。

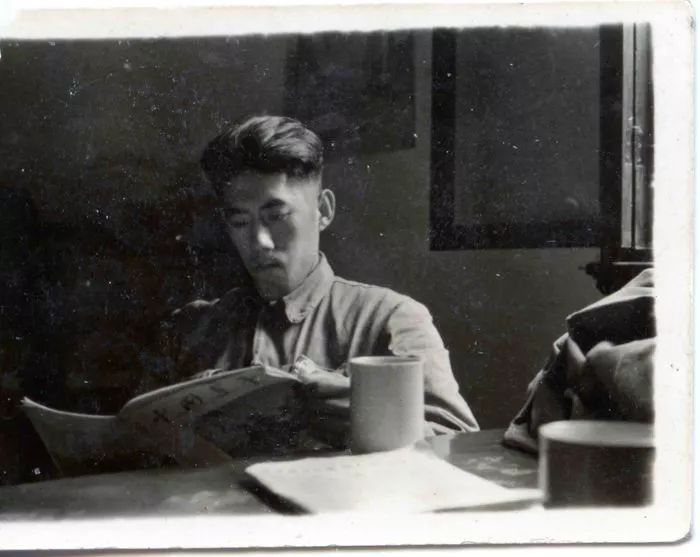

1950年刘士铭从中央美术学院毕业照片

1950年刘士铭从中央美术学院毕业照片

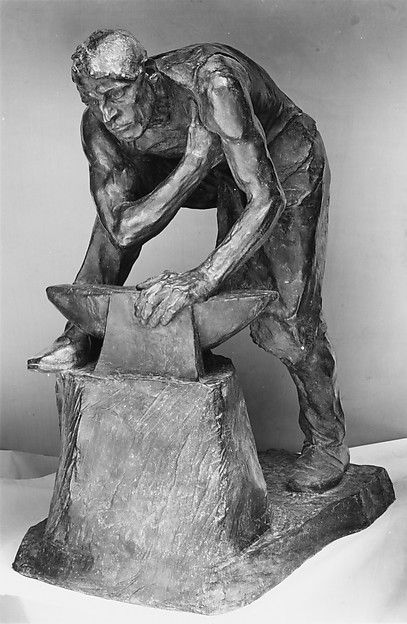

王临乙、滑田友、曾竹韶同出亨利·布沙尔(Henri Bouchard)一门,刘士铭在早期接触雕塑造型的训练中受到的影响,虽以法国写实主义为主流,之中或许也掺杂有曾深刻影响着布沙尔创作的哥特艺术风格,以及法国社会现实主义艺术等等更为复杂艺术元素,一如同布沙尔偏爱表现社会平民阶层与底层人民如反映农民、渔夫、工人等等具有“社会主义倾向”的[1]雕塑作品,曾影响王临乙在《民族大团结》与《回到祖国怀抱》等主题性创作中的表现。[2]

亨利·布沙尔,铁匠,1907

强调雕塑体量的塑造是法国写实雕塑传统的一项重要特征,这种影响力同样体现在学院教学中,在刘士铭回忆录中,通过他对三位老师教学的回忆中可见一斑,如王临乙先生曾屡次提醒“‘你要注意重量感’,过几天看到我的雕塑又跟我说,‘你要注意大体’。”而滑田友先生曾教给他由法国学院习得的“小点集球做法”,刘士铭如此总结道,“滑先生的技法是揉合中西,以中国为本源,以西方为借鉴的。在滑先生的作品中,可以看到他如何把雕塑结构组织在几个大面里,使形体结实有力,构图安排妥帖的美感。”同样也是滑先生吸收中国传统雕塑技法,注重运用线进行塑造的“编筐法”,自中国文化内部的方向,启发刘士铭对于民族艺术的感知,推动了一位掌握西方现代雕塑语言的艺术家,对自我文化定位与探索方向的进一步认知。1955年,刘士铭成为曾竹韶先生的助手,他犹记得曾先生曾在人体课上传授三点结成一面的技巧,通过反复找寻块面的穿插关系,“由有面到无面,所以曾先生讲他作的是无形的面,但又不是圆而软,而是有内在的骨头和外在的五官统一真实的老头形象”,来塑造结实有力又生动真实的人物雕像。

劈山引水1,1958,陶上釉,15.8cm×18.8cm×9.5cm

劈山引水1,1958,陶上釉,15.8cm×18.8cm×9.5cm

劈山引水3,1970,铜,23.2×9×21.8cm

劈山引水3,1970,铜,23.2×9×21.8cm

受法国写实主义技法与艺术理念的影响,刘士铭的学生生涯与邹跃进先生所划分的艺术家在“新中国成立之后的毛泽东时代”的创作阶段里,刘士铭的雕塑面貌在几位老师的教导与自然艺术天性的推动下,在学院内,刘士铭的雕塑技巧和风格以“面”见长[3],显现在具体作品中,如1958年充满革命浪漫精神的《劈山引水》,结合结实有力的造型,人物澎湃的动势与奇崛的想象力,共同构造并传递出某种内在的激情。

同为纪念碑式雕塑,具有近似的粗犷的激情,与强调想象力的夸张手法,令人联想起同时深刻影响着刘士铭老师王临乙的另一位大师安东尼·布德尔(Antoine Bourdelle),作为罗丹最负盛名的学生,布德尔曾担任罗丹的助手,而今,在《蒙托邦战士纪念碑》与《拉弓的赫拉克勒斯》等布德尔著名的雕塑作品中,“表现生存强度的雕塑”的类似风范中[4]依稀可辨刘士铭从法国留学归来的老师一辈可能间接习得的对于体积与量感的追求,以及用并不完全脱离现实世界的夸张和变形手法,于纪念碑雕塑中探索人文主义精神内核表达的渊源。

安东尼·布德尔,蒙托邦战士纪念碑,1898-1900

安东尼·布德尔,拉弓的赫拉克利斯,1909

二、平民视角、日常性与触觉感知

在技巧影响以外,刘士铭如何继承曾竹韶、滑田友、王临乙、刘开渠等先生发展现代中国雕塑的理想?刘士铭对于发展当代中国雕塑作出了哪些探索?我们又该如何理解刘士铭创作中探索的现代性因素?又有哪些探索路径对当下仍富有启发性意义?

问题首先事关如何定义中国现代雕塑的起点,学界对于中国何时出现现代雕塑目前主要有两种说法,一种认为是从二十世纪20年代开始,西方雕塑体系由第一批中国留学学子引入中国,与中国现代艺术的发端基本同步;另一种声音则认为应从二十世纪九十年代,中国雕塑家显现出更多对现代主义语境的自觉性开始算起。[5]对“现代”的定义模糊且众说纷纭,如果在此按照“某种与之前的艺术形式关联极少,甚至形成断裂之态的艺术称为‘现代’”[6]——即新艺术形式的诞生这一观点,那么从二十世纪20年代开始真正出现的雕塑被看作中国现代雕塑的开端或许并无不妥。如若进一步将刘士铭尝试置入这一新艺术形式诞生的现代坐标系中,他的探索中蕴含的某种现代因素尝试或可大体总结为,其一,依托于平民视角的创作选择。刘士铭对此有着极为清楚的认识,“我属于平民的思想和阶层,一直站在劳动人民的立场看问题。”[7]

刘士铭在中国雕塑工厂

具体在作品里,显现成为即使在处理宏大历史事件与神话主题艺术家依旧持有的平民视角。如1949年表现土地改革运动的《丈量土地》中三位质朴的老农形象,和为七一献礼而作刻画出一位伟大平民英雄的《劈山引水》,后者不仅结合了中国传统彩塑的技巧与西方雕塑的技术,使其成为中国现代彩色雕塑的开创性作品,而作品中力拔山兮,富有英雄气概与劈山引水“超能”力量的形象,也普遍被认为代表了燕赵大地劳动人民的形象,而非神话中的英雄,也是如此,文化大革命期间全国各地的雕像多有被损,但代表中国劳动人民的《劈山引水》却被完好保存下来。近似的夸张手法与平民视角,人们或许可以想起另一位被称作现代雕塑先驱的杜米埃那充满讽刺性、漫画性的雕塑作品,人们可以在两位主题相距甚远的艺术家作品中同样得见一种在选材之初,便背离某种传统雕塑的艺术态度。

《劈山引水》安置于北京中山公园的保卫和平坊前

其次,艺术家重视日常性主题与相应的材料选择,一方面也是出于人生际遇与创作便利考量,刘士铭在改革开放后进入的新阶段,更多选择了便捷的黏土材料和更小体量的作品,且并不依赖写生,而是更多依托于对情感和记忆的再度提炼,因此刘士铭的创作往往以快速捕捉的方式,结合民间艺术里的手塑传统,便于艺术家抓取来自生活体验中的灵感碎片,因而具有了某种“速写”的因素,也提点出了发生在主题与材料间的某种当代性质。国际知名当代艺术评论家理查德·怀恩从刘士铭的泥塑作品中看到材料和主题之间存在的平行关系:“主题来源于日常生活,材料则来源于日常的黏土。”[8]怀恩从中看到杜尚式的推翻某种与材料所绑定的既定传统的冲动。这种不追求古典主义的完成感,转而追求即时性,甚至具有某种记录特质的因素,也曾出现在很多西方现代主义艺术家如德加、马蒂斯等人身上,他们与刘士铭同样掌握着艺术技巧,却都主动选择打破传统,或许并非巧合,而是更多出于对“创新”这一十足现代的内在需求的渴望。

丈量土地,1949,陶,24.3×7.3×14.5cm

丈量土地,1949,陶,24.3×7.3×14.5cm

长江上的小船,1956,陶上釉,22.2cm×8.8cm×8.2cm

长江上的小船,1956,陶上釉,22.2cm×8.8cm×8.2cm

就像马蒂斯创造的一批极具特色的小型雕塑《坐着的裸体》《斜倚的裸女》等等着眼于通过躯体的扭转表现人体的肌肉张力,里德认为马蒂斯通过具有表现主义倾向的小件雕塑增强了雕塑的触觉感,进而挖掘出雕塑艺术可能蕴含的感觉价值。[9]

亨利·马蒂斯,斜倚裸女,1907

亨利·马蒂斯,斜倚裸女,1907

刘士铭则同样以小尺寸的陶塑,迅捷且即兴的创作方式,将观者的注意力引导至作品的表面,为作品增加了基于陶土的颗粒质感和中国民间手塑传统共同制造出的独特“触觉感知”,这尤为体现在刘士铭那些最能传递其日常生活观察的作品中,经由《农妇小贩》、《修鞋》、《开封架子车》、《农民赶集》、《洗澡》等等小型陶塑的创作,刘士铭更加深刻地意识到技法、材料与主题表达之间的内在关联——“这些活生生的男人女人深深的烙在我的记忆深处,也是我创作的根源。我做的小陶瓷是不拘形式,和什么泥都用,我是憋不住的想把记忆中的形象拼命快快的抓出,用最快的速度在瞬间捏出来。不要形的工细完整,而要印象中的人物活现出来。”[10]以特定材料与方法,刘士铭利用了陶土泥条表面的特殊肌理,同时快速捕捉发生在形体动态瞬间的松弛与传神,以此触发观众在材料、身体与生命经验之间展开感受和想象。

开封架子车,1980,陶上釉,26.5×11.4×13.3cm

开封架子车,1980,陶上釉,26.5×11.4×13.3cm

农民赶集1,1980,陶,18.5×8.2×13.1cm

农民赶集1,1980,陶,18.5×8.2×13.1cm

情人,1983,陶,17×10.3×8.8cm

情人,1983,陶,17×10.3×8.8cm

修鞋,1984,陶,20.3×9.5×12.9cm

修鞋,1984,陶,20.3×9.5×12.9cm

三、折中主义与“中国做法”

刘士铭为大多数研究者公认的重要贡献,是他从中国民间艺术,包括雕塑传统、戏剧传统与音乐等中国传统艺术形式中综合提炼出的“中国做法”。如同罗丹、布沙尔、布德尔等现代雕塑先驱重返文艺复兴乃至中世纪艺术,如毕加索、高更、亨利·摩尔等现代艺术家作品展现出自由借鉴,并融合各类艺术形式与风格的折中主义(Eclecticism)态度。刘士铭返回并试图发展中国传统雕塑的具体技法与从中提炼出的艺术因素,1975年至1979年期间在中国历史博物馆担任修复文物工作的经历,让艺术家与中国古代汉俑简化、夸张的美学有意识有选择地接近了。通过学习中国古代雕刻的特点,他加深了对于中国古代人的审美观点与工匠艺术风格的理解,艺术家震惊于商代铜器的变形、想象力与雄伟气魄,宋陵墓石人石兽的气势,汉代雕像对于力量和速度的表现。古代艺术用极为含蓄、凝重又宁静的方式,以某种内在的语言诉说刻画对象的内心世界,尤其是对于古代劳动人民种种生动的刻画,都令刘士铭醉心其间,他曾如此感叹,“在临摹中我深感我的雕塑方法是不好,古人对形体的理解深刻,自如,随心所欲的手法。我深感自己的手法不精,不熟,不大胆,不概括,不能随心所欲。”[11]

想飞的人1,1982,陶,17.5×9.1×24.3cm

黄河船工1,1983,陶,34.7×13.7×9.9cm

黄河船工1,1983,陶,34.7×13.7×9.9cm

吹唢呐的汉子1,1982,铜,17.6×15.8×34.9cm

农民赶大车,1983,陶,26×6.9×7.7cm

农民赶大车,1983,陶,26×6.9×7.7cm

熔1,1986,石膏,31.2×14.6×29.1cm

出于对原有艺术技巧与理念的反思,刘士铭开始变得更加不拘泥于技巧本身,他的很多作品如《吹唢呐的汉子1》、《吹唢呐的汉子2》、《想飞的人》、《大江东去》、《安塞腰鼓》均可见中国传统艺术带来的启发,这让虽无形中承接罗丹雕塑艺术中的人文主义精神和对于触觉感知的敏感与法国学院派的写实主义技巧的刘士铭,在各种复杂的艺术影响上,进一步结合中国的社会现实、文化根脉与日常经验,以顺应自我艺术天性的方式,在雕塑创作中进行了自我的创造,也让刘士铭的雕塑实践成为中国现代雕塑诞生初期,一种融汇西方技巧与东方艺术内涵的独特样本,与同在学院内部产生深刻影响的苏派雕塑拉开了距离,自发地生长出一条具备独创性的雕塑思路,因此开放了刘士铭作品在不同时期与不同文化场景中的进一步碰撞与阐释空间。

吹唢呐的汉子2,1986,玻璃钢,50×50×85cm

骑车带猴的老人,1989,陶,10.6×17.1×15.5cm

安塞腰鼓,1989,铜,20.2×11.5×19.5cm

农妇小贩,1991,彩陶,10.3×14.1×13.7cm

羊皮筏子5,2000,铜,17×12.2×19.5cm

羊皮筏子5,2000,铜,17×12.2×19.5cm

如同“青铜之魂:刘士铭的经历”策展人Ashar Mobeen的策划初衷——从视觉艺术世界中少数族裔(BIPOC)的视角出发揭示那些在历史上被边缘化的人的声音。刘士铭数次在海外展览中获得的反馈中总是回荡着有关边缘与中心、身份问题、日常性等等被广泛视作“当代主题”的视角,让这位在国内一直被看作擅长从中国传统雕塑习得技巧,从中国乡土民俗世界中寻求主题、情感乃至身份依归,埋头从周遭社会生活中吸取创作灵感,从中踏出了一条中国本土雕塑方法的创作者,在海外收获了某种带有“平行”意味的反馈声音与讨论。刘士铭那些“巧妙地捕捉日常生活中这些美丽、亲密的场景”[12]的小型雕塑,即使它们创作并发生于十几乃至几十年前,如今重新置于完全迥异的文化处境中,依然能在今天基于当下经验的讨论中,为我们反复审视中国现代雕塑的轮廓与内涵提供着开放的入口。

文|孟希

部分图片资料由主办方提供

参考资料:

[1] 《20世纪二三十年代巴黎国立高等美术学院的雕塑教学》,刘礼宾

[2] 《重寻“雕塑基因”:中央美院雕塑系教学体系中的三种传统》https://www.cafa.com.cn/cn/news/details/8329954

[3] 《雕塑系三十八年历程回顾》,钱绍武

[4] 《西方现代雕塑十讲》,邵大箴

[5] 《中国现代雕塑始于何时?》,顾丞峰

[6][9]《现代雕塑简史》,赫伯特·里德

[7][10][11]《雕塑人生》,刘士铭

[8]《理查德·怀恩谈刘士铭》

[12]《“青铜之魂:刘士铭的经历”在加拿大韦仕敦大学盛大启幕》

http://liushimingsculpturemuseum.com/cn/exhibition/details/2693