对于一个前往观看展览的观众而言,视觉艺术家奥拉维尔•埃利亚松(Olafur Eliasson)的作品是不需要过多阐释的,不管你是对其人其艺有所了解,还是一无所知,总能从他的展览和作品获得一种美的感受或参与其中的乐趣。埃利亚松的艺术关注大自然的形式美,并通过各种材料、技术、设计等将这种形式自然平移到一个美术馆空间,创造一个梦幻、绚丽、静谧的氛围空间,观众浸入其中,思考自己,塑造自己。他的作品是一个完全开放的空间,这个空间也不会锋芒毕露地要表明自己的观念和态度,甚至不会讲一个关于埃利亚松的艺术的故事,它只是一个极为质朴的无声存在,任何人都可以靠近、进入这个空间,并在此获得自己的情绪和能量,以此强调身体感知的重要性。就像埃利亚松自己说的,“我们都是这个宏大世界网络中的一部分,都会影响改变世界,哪怕我们一句话都没有说,我们也是在说一些东西。”这也可以用来阐释他自己艺术的气质。

自然中的美就是一种艺术

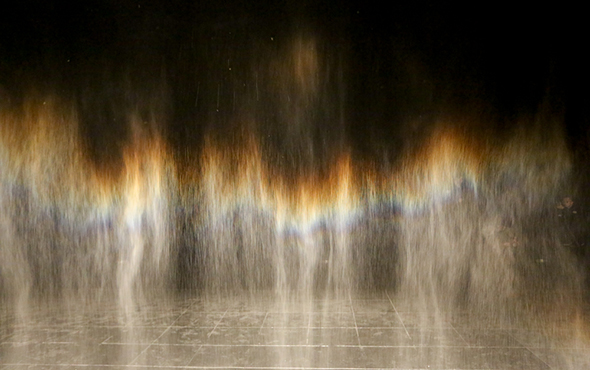

埃利亚松来自北欧,或许是因为靠近极地的特殊地理环境,经常能看到极光一类的奇幻景色,由于极昼极夜对阳光也有着不一样的理解意义,他从一开始创作艺术就表现出对自然元素的极大兴趣,比如水、雾、光、影。1993年,他创作了第一件被世界关注的作品《美丽》,将流动的水通过细密的管道,使其形成雾状的水帘,再利用光线的散射原理形成动态的渐变色,形成彩虹一样的视觉效果,朦胧又美丽。此次在红砖美术馆展出的“道隐无名”展览中,作品《聚合彩虹》可谓是《美丽》的一种演进,在黑暗的空间中,一圈聚光灯由内向外照射在一道环形雾障上,在环形内侧形成微亮的彩虹。这一作品在光学技术、运动轨迹等方面经过缜密的计算和编排,以便观众在移动互动中获得最好的视觉。作品运用的材料极为朴素,仅仅是无形的水雾和灯光,从这方面而言,埃利亚松就像有着魔幻力量的巫师,能召唤来自自然的力量,创作一场视觉上的饕餮盛宴。

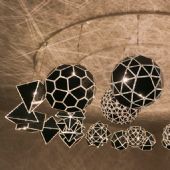

第一时间看到他的作品《明日共鸣器》与《昨日共鸣器》,纯粹的颜色在展墙上呈环形放射状,可能会以为这是埃利亚松创作的系列极简抽象绘画,但很快就会发现艺术家创作的奥秘,这并非绘画,而是光的投射。画面中心正前方设置有LED灯和彩色滤光玻璃,再通过一个斜边的玻璃环将光线投射出去,玻璃环原本是一套菲涅尔透镜,这一特殊透镜能集聚发散的光束,并以一个固定的角度投射出去,从而增强光的强度,以达到“绘画”的效果。

视觉艺术一直以来都是围绕自然、现实与观看展开,并延伸至思想、观念层面,在很长一段历史时期,艺术都试图最大的模拟自然和现实,其中布鲁内莱斯基、马萨乔、达芬奇等人探索的透视技法对此贡献甚大,它让二维平面拥有三维立体纵深的视觉感,同时解剖等技术也让艺术表现自然、现实更为精准。在此,自然的、现实的存在总是艺术极力追求、模拟的,埃利亚松的艺术关注的是自然美的本身,他所做的工作将存在自然中美移至展览空间,让迷失在物质中的人们重新发现自然之美。在埃利亚松看来,美就是美本身,各种后来的加工和演绎在这种纯粹面前都略显苍白绵力。

埃利亚松喜欢用自然中的无形物质进行创作,这些物质包容性极大,不会引起矛盾和争议。2003年,他在泰特美术馆运用薄雾和数百盏黄色的灯泡以及一整面圆形镜子,给观众带来一轮完整的“太阳”。观众进入空间,可以以任何姿势和态度与这件作品发生关系,可以站在,可以躺着,甚至可以在这里练习瑜伽,人们在这个梦幻的空间重新感受与自己、与世界、与艺术的关系。这也为他的自然美学蒙上乌托邦的色彩,运用的材料,正如光线、水雾等本身是没有任何矛盾的,矛盾产自人心,通过这种材料可以化解矛盾。也正是这一层乌托邦色彩,让他的作品与遇着嘈杂的世界保持了一份距离,更添一种神秘。

身体感知是第一位的

埃利亚松在北京红砖美术馆展出的第二天,他来到中央美术学院进行了一场讲座,谈到关于他自己艺术的世界观时,他提到观众跟艺术之间是一次旅途的相逢,这个旅途就像阅读一本书或一首诗,能从中突然发现自己想要说的话,寻得自己内心深处的感受,他作为艺术家希望观众能感觉被邀请来共同创作一件作品,观众是其艺术的一部分。埃利亚松是极为重视观众这一环节的,包括他对新展览标题的抉择与阐释,这次展览标题是“道隐无名”,英文名为the unspeakable openness of things,艺术家自己的阐释是:艺术存在并超越语言范畴,在艺术作品形式形成之前,一些难以名状的感觉会进入艺术创作的过程,并成为作品的一部分,却难以被充分表达;同时,艺术作品本质上对观者是开放的,当观者在作品的引导下体验、发问时,它已准备好聆听他们的倾诉。

一方面,对于埃利亚松的创作来说,其作品创作成型甚至已经被安置在预定的展示空间,这也不能成为完整的作品。因为在艺术家的预设中,只有当观众从他的作品中获得某些感知,这件作品才能称为艺术。2008年,埃利亚松在纽约制作了一件大型装置艺术《纽约瀑布》,用泵将水抽到一个脚手架,然后像瀑布一样倾倒下来,造成一种强大的视觉冲击力。然而艺术家并不只是为了制作一种视觉效果,而是观众能借此装置能重新审视自己与城市空间的关系。水从脚手架上倾泻而下,你站得远就会感觉水流速度很快,站得近则会感觉水流很慢,也就是说水流的速度是根据身体与瀑布的距离决定,速度是根据人的感知系统得到的结论。只有观众从作品获得这一感知,作品的意义才算完成。尼古拉斯•伯瑞奥德提出“关系的艺术”概念,其核心是协商与共处,认为艺术家不再是中心,不是灵魂的创造者、主宰者,而是一种催化剂,启动人们的好奇心,提出问题,激活人们对习以为常的生活的兴趣和思考。埃利亚松的艺术也体现这样一种特质。

另一方面,从观者的角度出发,去到埃利亚松的展览,该如何定义这一行为呢?观看?欣赏?接受?或许都不恰当。最初,艺术在社会文化中处在一个殿堂的位置,它高高在上地接受人们的朝拜,而且还不是所有人的朝拜,后来在现代艺术、当代艺术的洪流中,艺术从殿堂走了下来,消解了艺术与大众文化的界限,但观者面对艺术时,两者之间能量的交流一直是单向的,观者需要观看、解读艺术,艺术家和艺术作品也在一个艺术的空间中讲述他们的故事,观众是一个视觉接受者。当然,这种视觉互动模式是受到根深蒂固形而上学及二元对立哲学思想影响的,从柏拉图时代开始,人们就生活游离在两个世界之间,一个高高在上亘古不变,一个相对在下不断流变,在美学领域也是本体与现象、感性与理想的二元对立,后来笛卡尔提出“我思故我在”实现了对立的认识论转向,自我与现象世界成为一种对立。后来梅洛-庞蒂受海德格尔存在主义启发,将人带入身体与世界合二为一的境界,消解理性哲思的高高在上,关注身体的感知能力,提出身体-主体这种存在,强调身体的主体地位,并可自身感知世界。

埃利亚松的艺术正是激活了这样一种能力,这也是他的艺术能在极广范围深受欢迎的原因之一,因为不论你对整体艺术还是他个人的艺术了解到什么程度,他激活的是个人的身体感知,是一种可脱离理性思维的自行感知方式。这也能启发思考一个更深的问题,那就是人才是主体,人的存在方式又是什么?

艺术的现实能量

艺术是什么?艺术能做什么?发展到今天,这仍然是一个玄秘的问题,埃利亚松给出了一个理工科学家气质的行动答案。埃利亚松巧妙运用水、光、雾、冰、镜子等无形之物创作自然的美,这就是反思工业社会发展起来物质化、机械化对人这个主体的束缚和禁锢,人们或许应该往回望,重新拾得身边视而不见的自然美好。埃利亚松自己也曾多次提到自己对于消费社会的关注,他认识这是一种本末倒置,人造物只应为人的需要服务,应当扭转当代社会人被物包围的状态。此外,埃利亚松也通过作品直接面对环境、难民等社会犀利问题,显示出巨大的介入能量。

2015年,埃利亚松在格陵兰岛采集12块冰川并运到巴黎安置在城市广场,12块冰川被设计出时钟的位置造型,隐喻空间中的时间变化,街上行人可以触摸感受冰川的温度和融化,也提示着我们是不是应该做点什么,埃利亚松以此作品回应在巴黎召开的国际气候大会。而且自2012年起,他联合工程师弗雷德里克•奥特森发起公益项目——“小太阳”,这是一个有着向日葵造型的可爱太阳能灯具,它能为世界上没有为电网覆盖的16亿人带来生活的便利,这些人口绝大部分位于非洲。他希望这一项目能为非洲人民带来生活的平等,能让他们接受教育,获得自身的发展,这样就减少流为难民的可能。

看完埃利亚松在红砖美术馆展览“道隐无名”的那天晚上,无意间找来一部电影《方形》观看,这是一部思考当代艺术与社会现实之间关系的影片,一位策展人将在现代艺术博物馆策划一场展览,在广场安置一件方形装置并阐释“方块是信任与关爱的场所,在它之内,我们共享权力,同担义务。”以此艺术向社会公众输出人文和正能量,不料主人公策展人却在后来的一系列事件中流露出自己的冷漠、自私、盲从和歇斯底里,最终他这位当代艺术精英也被异化成为“方形”。埃利亚松的艺术或许可以对此电影叙事的一个回应。

文、图/张文志

(部分埃利亚松作品图来自网络)