2020年12月12日,青年艺术家太平个展“OLLEH”于长沙無同空间亮相,展出艺术家2019-2020年间完成的新作22件,如展览同名作品《OLLEH》和《被遗忘被掩盖的思考》、《倒塌的仪式塔》《人人都是幻想家》等。艺术家2017年创作的的两件声音作品也同场展出,从中可见艺术家介于自由宣泄与高度自制之间的微妙状态。

若如福柯所言,语言是一切被念出的东西的喃喃低语,太平的作品会在每一个步入展厅的人耳旁不断变换着低频振动。这种语音的变换源自艺术家创作方式的偶发性和反抗性,即他对瞬间灵感的捕捉和对既定范式的逆反。正因如此,太平的作品呈现出块状分割感,而当我们放大去看这些块状区域,则会发现它们由碎片构成。作为观者,我们需要仔细观察、自省,才能在碎片的周围找到那个使其自身存在的,像文学之连续性一样的东西。

这种东西存在的前提,是太平保持着作为艺术家的自由姿态。这种自由不是安那其式的,恰恰相反,它是规范支配下的自由。矛盾但又可理解的是,太平无意破坏和毁灭那个由精英阶层所规范的文化系统和符号结构。他通过艺术实践作出行动,如同在午夜和朋友闲聊般调侃着艺术界所奉圭臬。

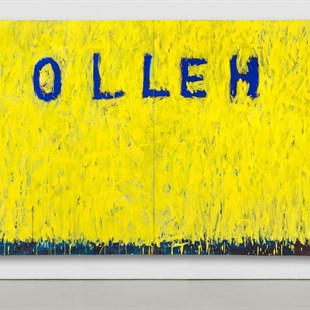

太平将自己假设为一个被实验对象、被批判对象,利用自己的实践来讽刺那早已僵化的,意识形态层面的欺骗。由此,他成为了一种仿真 (simulacre),一种与模仿的形象相反的,排除了相似性,以差异为食的存在。源于《傲慢与偏见》和《善恶的彼岸》之中的作品名称,蓝黑画面中的图腾符号,还有那个洗脑般的“OLLEH”,都是作为仿真形态的反词语 (contremots) 对已有规则的持续僭越。

在此方法论中,仿真变成了破坏范式和复制的狡猾手段。这也恰恰证明了,太平以戏谑的态度剥夺旧形式的实体内容,并以戏仿之形式再演的实践在公认范式中被视为失败时,这种“失败”在后现代的形式上是成功的。

作品《OLLEH》的创作过程似“流沙”不断滚动的过程,画面一遍遍被覆盖,图示又一遍遍地生长,最后停在了一处极为日常甚至有些“无用”的招呼声中,化身为符号。这些符号弱小而普遍,自它们诞生那一刻起便被抛于流动的“意义沙坑”,它们拥挤着等待着浮出沙坑表面,期望能短暂地曝光于“意义”的列队当中。追寻“短暂的价值”,还是实践“永恒的追寻”?有时艺术家也是个十足的“享乐主义者”,他们乐于在这种不断重复地行为中盲目而又激情地寻找,直至走到一个让人舒服的点上坐下来,这些点就像花园小径的一个个分岔口,然而“分岔”也预示着“聚集”的可能,就这样,在来来往往中作品生长出了自己的坐标。

作品《被遗忘被掩盖的思考》、《倒塌的仪式塔》和《人人都是幻想家》似乎就在揭示后现代主义树荫下的这些前脚“建构/建立”-后脚“解构/坍塌”的流沙般现实,它们是一些于肯定句当中的否定,也是一种对“自我”的消解。自我像幽灵,它越来越难以把握和确定,持续错乱分叉的时空似乎规定了自我存在的断裂性和偶然性。

偶然性有时就像不知从何处照耀来的光,它会被人们察觉,被艺术家捕捉,然后被关在外形上并不那么像笼子的一处处空间里,可怜的幽灵。“偶然”是幽灵,也是艺术家的生存所需。“偶然”有时也会扮演神的旨意,它会把一些信仰、丑恶或道德问题都植入进去,因而大多数的“意义”都是沉重的。也许“偶然”并不喜欢这样长久地承载“意义”,只希望自己像一只幽灵四处游荡,然而就像兔子与鹰的关系,它终会被捕捉,这不仅是因为兔子的命运,更是因为鹰的属性。

对于深渊,人们天然地保持了怀疑,然而怀疑本身也是值得被怀疑的,这个状态成为了艺术家太平创作的内容。在作品《当你凝视深渊时,深渊也在凝视你》中,14个字的盲文被视觉翻译出来,艺术家用盲人看不见的光和盲文的特殊字符结构组织成了画面视觉。他借用与日常伦理相悖的形式,表达对自我创作的一种怀疑。

据悉,展览将于2021年1月12日落下帷幕。

图、文/艺术家提供