提要

一般认为,南宋李嵩《货郎图》是当时城乡之中四处活动的货郎小贩的写照,反映出宋代社会物质与经济生活的繁荣。但是如果与存世其它绘画作品中的“货郎”形象对比来看,《货郎图》中的“货郎”与现实生活中货郎的形象有不小的距离。本文试图提出另一种解读。通过将明代宫廷《货郎图》与南宋《货郎图》作为一个连续性的画题,发现《货郎图》题材实际上是宫廷元宵时节的节令绘画,以政府组织的元宵大型庆典中“货郎”杂扮表演为蓝本,是特定时间与空间的绘画,而非现实风俗的简单再现。文章最后对一些具体图像做了解读,尝试从图画与当时具体社会情境之间的关系来重新认识李嵩的杰作。

关键词:

货郎图 李嵩 元宵 宫廷节令画

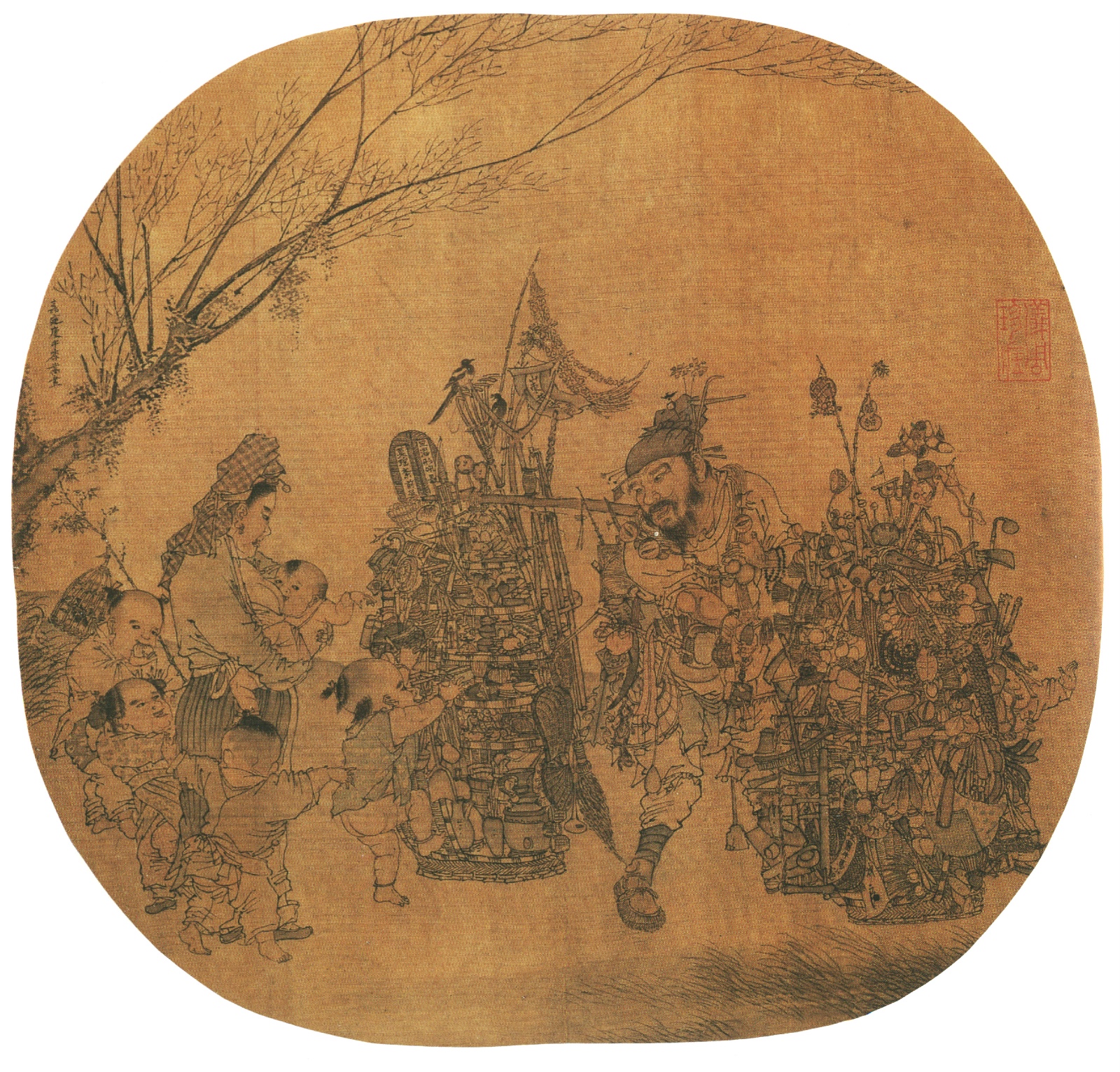

在有关南宋绘画的文献中,临安画家李嵩并非一位杰出的人物,但正是他为后人留下了数件保存完好的奇特画作——《货郎图》。在传世的四本之中,除北京故宫一件是小横卷外,台北故宫、大都会与克利夫兰所藏均是团扇。画面采用细笔勾勒,方寸之地精细的程度甚至直追《清明上河图》[1]。画中还以极小的笔迹写下“三百件”的字样[2],似乎在向细心的观者夸示着宋代的奇技百货。(图一:台北故宫李嵩《货郎图》)《货郎图》的确一直被视为南宋商业经济之直观反映。波士顿博物馆的吴同先生对《货郎图》题材曾经有一段详细的论述:

“货郎图一类的风俗画,在南宋时大行其道,显是受了当时民生富裕、经济繁荣的影响。宋室南渡后的新都临安,不但是政教文化中枢,也是商贸货运集中地,经由贸易致富地商人云集其间。此一新兴阶级对绘画的欣赏,每每偏爱风俗画,货郎图即其一种。货郎百物杂陈、无所不卖,为了推销百货,招徕妇孺老少顾客,其身手表情,每作戏剧性地夸张。画家生动细致的描绘,正中商贾购画欣赏的心怀。”[3]

这里主旨有二。一是《货郎图》在一般民众中广为流行,其欣赏者主要是城市中的商人与富裕阶层;二是《货郎图》以市井百姓日常生活为创作背景,画中描绘的是南宋百姓习见的在城市中四处流动的小商贩。这两个看法实际上也是学界目前普遍认同的观点[4]。虽然关于《货郎图》到底是为皇家所绘还是用于市场流通仍然有所分歧[5],但第二个观点学者意见较为一致。那么,到底是否如此呢?

图一:台北故宫李嵩《货郎图》

按照明人的记载,早于李嵩数十年的另一位宫廷画师苏汉臣也画过《货郎图》,但无可靠作品传世[6]。除此之外,尚不见记载其它南宋画家有过《货郎图》,无法断定这是否南宋百姓生活中流行的绘画题材。不过,综观绘画史,《货郎图》的确称得上是一类画题,尤其是在明代,“货郎”“大行其道”[7]。不但宫廷画家留下了不少华丽的《货郎图》,甚至在宫廷雕漆器皿上“货郎”也常常得以一见。(图二:北京故宫藏明代漆盒)在清代宫廷中,极少见单幅的《货郎图》,但丁观鹏的《太平春市图》中还是可以看见“货郎”的形象[8]。我们可以总结一下《货郎图》绘画的几个特点:一是基本由宫廷画家创作;二是主要在南宋与明代两个汉族政权时期较为多见。

图二:北京故宫藏明代漆盒

研究者都注意到,传为南宋苏汉臣的货郎无一不是衣着华丽,与明代宫廷之中艳丽的《货郎图》风格完全一致。而李嵩的《货郎图》看起来是货郎图中的另类。苏、李往往被视为两种截然不同的风格,并因此具有不同的内容与意义:前者是后宫中的行商,表现宫廷的生活;后者是民间的商贩,反映村野的景象[9]。这一看法引出的问题是,难道画里“货郎”也分三六九等不成?

梁庄爱伦(Ellen J. Laing)曾注意到李嵩《货郎图》具有一些吉祥绘画的特点[10]。王树村先生也谈到苏汉臣《货郎图》具有民间年节绘画的性质[11]。薄松年教授则指出明代宫廷画家《货郎图》可以归为“宫廷节令画”[12],他引用的是明代刘若愚《酌中志》中的记载:

“御用监武英殿画士所画‘锦盆堆’,则名花杂果;或‘货郎担’,则百物杂陈;或将三月韶光、富春山子陵居等词曲,选整套者分编题目,画成围屏,按节令安设。”[13]

对于认识《货郎图》来说,以上观点均颇有助益。但一个基本的假设仍然没有得到质疑:《货郎图》中的形象依然被认为是日常生活中的流动商贩的真实写照。因此,华丽的“宫装货郎”与李嵩朴实的“民间货郎”之间仍然存在一道鸿沟。对于观者来说,有一些问题仍然会在脑海中盘旋不去:

1.所谓“宫装货郎”与“民间货郎”是否具有同样的主题、内涵与功用?风格不同的这两种《货郎图》是否可归为一类,还是只是偶然具有相似的描绘主题?

2,《货郎图》——尤其是李嵩的作品——是否是对现实中流动的商贩货郎的描绘?

3,如果明代宫廷《货郎图》是一种节令绘画,那么具体属于什么节令?南宋的《货郎图》是否亦如此?

我们还是先从与南宋《货郎图》有关的第二个问题入手。李嵩出身木工,人们因此猜测这一早年经历不但培养了他的界画能力,还使他能够有足够的生活体验来描绘在乡间向村妇、村童售卖日用物品的民间货郎。在对《货郎图》的描述中,研究者们倾向于为画中人构造出真实的乡间情境,但正是这看似真实的情景不经意中却蕴藏着不尽真实之处。首先来看他的货郎担。画中的担子是两个大竹器,中间有竹编的匾作为隔断。但是这些放置货物的竹匾不像生活中的匾那样周围有围边,也不像盒子那样有一定的深度,而是把货物直接平铺在上面。当然,我们可以认为画家是为了更好的展现筐中的各种物品,但这样的货郎担确实很难装着数以百计的物品而不散落一地。况且货郎担上还挂满了小件物品,甚至连货郎的头上、胸前、手腕上也缀满了小东西。相对于固定店铺来说,货郎与小贩一个最大优势就是行动便捷,然而画中如此装扮的这位货郎将肯定会寸步难行。

宋人眼里真正的货郎很可能是另外一个样子。虽然当时没有照片,但这些货郎的形象保存在另外一些著名绘画之中。在北宋《清明上河图》中可以看见两位货郎,分别立在“孙羊店”门外大路的两边。(图三:《清明上河图》中货郎)后来的各种《清明上河图》仿本以及明人《皇都积胜图》中也可以看到货郎出镜,在明代表现城市生活的版画中有时也可见到他们。(图四:明仿本《清明上河图》中货郎)在寺观壁画中,往往有一部分是对现实各行各业生活的展现。在山西金代岩山寺壁画以及石家庄明代毗卢寺壁画中都可看到货郎形象。(图五:毗卢寺壁画中货郎)显然,这些位货郎绝非某个货郎的个人写照,而是经过浓缩的当时社会生活中作为职业的典型货郎形象。这些图像虽然跨越数百年,但货郎形象改变不大。首先,他们的货郎担非常实用。从画中可以看出主要有两种类型,一种是支架式,另一种是箱柜式。其次,货郎们的装束均非常朴实,毫不花哨。第三,货郎所叫卖的主要是饮食与日用品,儿童玩具并非主流。还有一点,正如毗卢寺壁画的榜题“往古九流百家一切街市”所表明的那样,这些货郎与城市生活紧紧地联系在一起[14]。

图三:清明上河图中货郎

图四:明仿本清明上河图中货郎

图五:毗卢寺壁画货郎

其实,如果对一位生活在南宋或明代的人提起“货郎”二字,他脑海中可能会浮现出数种形象。一种当然是商业领域里真正做买卖的“货郎”。另外一种是表演艺术中的“货郎”。在音乐史与戏曲史中,“货郎”是一种说唱艺术,“货郎儿”后来也成为一种说唱的职业,其唱腔发展成“货郎调”,在元杂剧中有一种著名曲调就叫做“九转货郎调”[15]。《水浒》有一段对货郎与货郎调的描绘常为音乐与戏剧史学者所引用:

“众人看燕青时,…… 扮做山东货郎,腰里插着一把串鼓儿,挑一条高肩杂货担子…宋江道:‘你既然装做货郎担儿,你且唱个山东货郎转调歌与我众人听。’燕青一手捻串鼓,一手打板,唱出货郎太平歌,与山东人不差分毫来去。”[16]

作为演唱形式的“货郎儿” 一般认为最初来源于宋代现实生活中卖货郎的吆喝,后来发展成演说各类故事的说唱艺术。除此之外,“货郎”还是一种演剧形式。在《武林旧事》中,周密记载有“货郎”舞队[17]。稍晚一些的陶宗仪也记录了一种院本杂剧《货郎孤》[18]。一直到清代都还可以看到作为杂剧的“货郎”。在乾隆时人柳山居士的杂剧《太平乐事》中,其中一出就是“货郎担”[19]。“货郎”演剧的具体演出情况现在已经无从得见,大致来说,它应该是形式较为简单的杂扮表演,内容含有滑稽戏的因素。

如果说李嵩的《货郎图》并非是市井中货郎小贩的艺术快照,显然也非凭空构想所能画出,正如货郎担上的百货,尽管不会真的在某位小贩的货架上集体出现,虽然有些我们现在还叫不出确切的名字,但大概没有几件不是南宋真实存在过的物品。那么,《货郎图》会与哪一种“货郎”关系最为密切呢?

要完全依靠南宋的文献来回答这个问题会相当困难。我们主要的证据首先还是来自于图像本身。在进一步分析与解读李嵩《货郎图》之前,有必要来看看另一类的《货郎图》。从现存画迹来看,《货郎图》是明代宫廷中一个流行题材[20]。薄松年已经指出过其“宫廷节令画”性质[21]。但到底是用于什么节令呢?明人并没有明说。与李嵩不同,明代宫廷《货郎图》几乎全都是高头大卷的立轴,有相对明确的环境,衣着光鲜的货郎与环绕在他身旁的儿童都处于庭园之中。(图六:明韩晟《货郎图》)这个庭院之景显然是明代宫廷绘画常见的富贵环境,并不一定意味更多的线索。因此,如果我们能够知道这些“宫装货郎”何以会出现在这个华丽的庭院之中,或许有助于确定《货郎图》的时间与空间。幸运的是,有一件作品可以提供这些“货郎”活动的环境。在明代宫廷画家的《明宪宗元宵行乐图》(1485年)中,四位身着盛装的“货郎”正在皇帝的注视之下在皇家庭院中穿梭。如果将其中一段从长卷中截取下来,恰恰与明代的宫廷《货郎图》挂轴在构图与人物装扮上相差无几[22]。(图七、图八:《明宪宗元宵行乐图》“货郎”局部二)

图六:韩晟《货郎图》

图七:明宪宗元宵行乐图局部之一

图八:明宪宗元宵行乐图局部之二

长卷中的“货郎”是盛大的元宵庆典诸般活动中的一份子,因此,明代《货郎图》应该也与元宵有关。画中的诸种关键物品可以明证。货郎架上挂满了各种元宵彩灯,诸如“莲花灯”、“绣球灯”、“判官灯”,以及各种动物灯等等都能一一辨认。数件《货郎图》中,在画中身着华服的儿童后背上还可以看到有“补子”。(图九:补子局部)“补子”是明代出现的服饰部件。除了用于官服上区分官阶,补子还用于宫中节庆服饰,不同时节图案不同。比如腊月二十四日祭灶之后,宫眷内臣皆穿“葫芦景补子”,三月清明穿“秋千景补子”,“七夕”穿“鹊桥补子”,九月穿“重阳景菊花补子”等等 [23]。而正月元宵则穿“灯景补子”。什么是“灯景补子”?在台北故宫所藏传苏汉臣的一件《货郎图》中,我们可以清楚地看到画中背对观者的儿童身穿的“补子”,上面绣着一片彩云,数只仙鹤在其中盘旋。按照字面的理解,“灯景补子”应该是灯笼,但云中仙鹤在这里却正是元宵的象征[24]。“元宵节”又称为“上元节”,一般认为含有道教天官赐福的含义,而白鹤正是道教的祥瑞,因而自宋代以来也成为元宵的代表之一。这让我们想起宋代绘画中以鹤为题材的一件著名画作。在辽宁省博物馆所藏《瑞鹤图》的题记中,“道君皇帝”徽宗向人们表明这个奇观正是发生在“政和壬辰上元之次夕”,也就是公元1112年正月十六日彩灯初上之时。

图九:补子局部

“元宵”是岁时节令重中之重。明代的元宵节,百官放假十日[25]。在正月十五前后,宫中要举行大型的元宵庆典。《明宪宗元宵行乐图》中,围绕“鳌山”是各种百戏,“货郎担”也是表演的一份子,让皇帝在两旁高台上观看。元宵时的“货郎”表演并非只有北京宫中才有,《南都繁会图》向我们显示在陪都南京也同样有政府组织的游行舞队,其中的“货郎”由于游行的需要,装束简化,货郎担也变成象征性的表演支架。(图十:《南都繁会图》局部)

图十:南都繁会图中货郎

借着《金瓶梅》的描述,我们还得以一窥明代地方城镇的元宵灯市。在斑斓的灯市彩灯中,比较特别的是出现各种杂戏人物灯。其中有“月明和尚度柳翠”灯、“钟馗小妹出游”灯、“刘海戏金蟾”灯、“胡人献宝”灯、“村队社鼓”灯,而在描写的最后则是“百戏”灯与“货郎”灯[26]。显然,在地方元宵庆祝活动中,正是这些杂戏人物彩灯接替了宫廷中百戏杂剧表演的地位。在《金瓶梅》另一段对西门庆府上元宵放灯的描写中,甚至还出现了绚丽的“货郎”烟花[27]。一直到现在,在一些城镇的元宵欢庆中,“货郎”仍然是秧歌表演中的一种[28]。

其实,国家组织的大型元宵庆典并非始自明代,在宋代已经相当完备。唐代正月十五前后放假三日,北宋开始增至五天,元宵成为官方所定的重大节假日。在上元节的晚上,政府会组织盛大的庆典[29]。在《东京梦华录》、《梦梁录》、《武林旧事》等记载北宋东京与南宋临安的历史文献中,“元宵”是花费笔墨最多的地方。《武林旧事》为我们留下了元宵节时各种表演的一长串舞队杂戏清单,最后正是“货郎”[30]。可以推想,“货郎”作为国家元宵庆典中的表演项目大约正是始于南宋。由此,我们就可以进一步猜测李嵩《货郎图》很有可能也是明代元宵《货郎图》的前身。

李嵩的《货郎图》中,确实也可以发现与元宵有关的线索。元宵离不开灯。虽然七月十五的“中元节”和十月十五的“下元节”也有灯,但“中元”俗为“鬼节”,南宋皇家往往要“放江灯万盏”,以祭祀亡魂。“下元”也主要是扫墓祭祀[31]。只有“上元”是观灯。在李嵩货郎担上斜插的竹枝中,有一根上面挂着一个球形物品,上面划着规则的菱形方块,下面还有花朵状之物。(图十一:李嵩《货郎图》局部)这很可能就是一个小巧的“花灯”。在明代《货郎图》中也有这样的花灯,式样与大小都接近。除了彩灯,灯笼也是元宵节时重要的妆点之物。灯笼称为“灯球”,而微型的“灯球”在元宵节时成为女性头上一道靓丽的风景。许多南宋文献都记载了妇女元宵节的各种头饰,通常有珠翠、闹蛾、玉梅、雪梅、雪柳、菩提叶、蜂儿、灯球等等[32]。灯球“大如枣栗,如珠茸之类” [33]。李嵩笔下的女性头上恰恰插着这么一支球状物,货郎架上还插着许多类似的小球。(图十二:李嵩《货郎图》局部)《货郎图》之外,在其它的宋代艺术品中尚看不见类似的头饰,表明这不会是习见的日常装饰品。因此一些服饰史学者认为这就是“灯球”的形象再现[34]。

图十一:李嵩货郎图彩灯

图十二:李嵩货郎图灯球局部

货郎的头巾上也插着许多小玩意,其中花朵形的或许就是“玉梅”或“雪梅”,而长翅膀的深色小鸟形的大约正是“蜂儿”一类。《货郎图》的场景中也有元宵节的暗示。北京故宫、台北故宫、大都会所藏的三件《货郎图》中都有柳树,而且显然是萌芽初生、柳叶尚未长齐的状态。克利夫兰的《货郎图》则是斜出的数枝寒梅。这两种植物都是正月元宵节的时令之物,人们在歌咏元宵的时候常常就以柳与梅作为象征,妇女头饰因此也才会以“玉梅”与“雪柳”为名。南宋初词人康与之《汉宫春·慈宁殿元夕被旨作》一词中就写道:“春随鬓影,映参差、柳丝梅萼。” 又如李清照《永遇乐》:“染柳烟浓,吹梅笛怨,春意知几许。元宵佳节,融合天气,次第岂无风雨。”梅花在明代宫廷《货郎图》中也是常出现的植物,不但是时令应景,同时也是富贵的花卉。明代《货郎图》不像李嵩画中的背景那么单纯,而是错杂着各种富贵吉祥的花卉与植物。其中的物品也与李嵩不大一样,出现许多新鲜玩意。不过仔细来看,南宋与明代的《货郎图》在许多地方仍然保持一致,除了彩灯,李嵩作品中的扇子、葫芦、风筝、乐器、弓箭、锄头、小人玩偶等等都能在明代《货郎图》上见到。在克利夫兰与大都会的《货郎图》中,货郎头巾上都插着一根长长的雉鸡羽毛,而在明代《货郎图》中,这根羽毛最终演变成十数根,整齐地插在货郎架上。明代货郎图中还有一类禽鸟货郎。货郎架上摆着鸟笼,满是各种活泼的禽鸟。这些禽鸟货郎哪里来的?其实,李嵩《货郎图》中的货郎同样也可算是禽鸟货郎。以台北故宫《货郎图》为例。货郎架顶端正停着两只喜鹊,分明用细绳拴在担子上,画中也有一位儿童扛着一只鸟笼,里面也是喜鹊。明代的禽鸟货郎可能正是从李嵩画中的喜鹊而来,不但成了专门的鸟类货郎,鸟的种类也从喜鹊扩展到各种吉祥禽鸟。在北京故宫与台北故宫的李嵩《货郎图》中,还可以看到吃包子一类食品的儿童。(图十三:李嵩《货郎图》局部)在数件明代《货郎图》中,我们同样可以找到相似的情节。

图十三:李嵩货郎图局部

其实,现存下来的明代《货郎图》有几件从构图到细节直接参照和摹仿了李嵩的《货郎图》。上海美术出版社旧藏的《货郎图》中,货郎同样挑着李嵩画中的筐式货郎担,而不是富丽的货郎架。货郎头上也插着各种头饰,担上也栓着一只鸟,面前同样也是怀抱小孩的妇女,甚至前景与北京故宫的李嵩《货郎图》一样有一只棕色的犬。台北故宫所藏钱选款《货郎图》更是李嵩《货郎图》的改版[35],而弗利尔所藏一件线描《货郎图》中甚至可以看到与大都会藏李嵩《货郎图》同样的儿童打蛇的场景。(图十四:台北故宫钱选款《货郎图》)

图十四:钱选款货郎图

如此看来,明代与南宋的货郎图其实都是同一类题材在不同时代的发展变化,画中并非真实的日常货郎,而是以元宵节时政府组织的上元庆典中的“货郎”杂扮为蓝本,再辅以艺术因素。因此我们也可以推定,李嵩《货郎图》与明代一样,为宫廷所创作而非应对民间市场。

之所以很难将明代的“宫装货郎”与李嵩的货郎视为同一种类型的一个重要原因是李嵩《货郎图》朴实的绘画风格。人们往往将李嵩的作品当成贫民世界中的货郎,认为画中乃是“衣衫褴褛”的货郎与乡间的村妇、村童[36]。虽然画中人是乡村打扮——在《清明上河图》与南宋佚名《望贤迎驾图》中的乡村女性头上可以找到与《货郎图》类似的头巾—— 但所谓的“衣衫褴褛”却是观者一厢情愿。南宋绘画中,明确的乡间贫苦百姓形象几乎都可以在衣裤上看到大大小小的补丁,而李嵩的《货郎图》中不仅看不到一个补丁,女性穿的还是时兴服饰。除了灯球,花格头巾、蝴蝶耳坠、手镯也都十分精巧,身穿的也是南宋流行的开叉裙裤[37]。画中赤脚的儿童戴着脚镯,健壮结实。李嵩的《货郎图》更像是社会一般富足百姓的装扮,绝非底层的生活。

当然,李嵩《货郎图》与明代“宫装货郎”在风格上的确有相当差距。如果它们均与宫廷元宵节令中的“货郎”表演相关,为什么李嵩《货郎图》没有那些华丽的宫廷服饰?

其实,南宋与明代负责宫廷演剧杂戏的并非同一种人。明宫各种节日庆典的百戏杂剧均由统共200余人的内府“钟鼓司”职掌。譬如,宫中元宵庆典就由钟鼓司“作乐赞灯”[38],除此之外:

“凡圣驾朝圣母回,及万寿圣节、冬至、年节升殿回宫,皆穿有补红贴里,头戴青攒,顶缀五色绒,在圣驾前作乐,迎导宫中升殿承应。凡遇九月登高圣驾幸万寿山,端午斗龙舟、插柳,岁暮宫中驱傩,及日食、月蚀救护打鼓,皆本司职掌。西内秋收之时,有打稻之戏,圣驾幸旋磨台、无逸殿等处,钟鼓司扮农夫饁妇及田畯官吏,徵租交纳诉讼等事。…又过锦之戏,约有百回。”[39]

刘若愚还记述了“钟鼓司”表演杂剧的情形,“货郎”应该就是这些杂剧表演之一:

“又如杂剧故事之类,各有引旗一对,锣鼓送上所扮者,备极世间骗局丑态,并闺壶拙妇騃男,及市井商匠刁赖词讼,杂耍把戏等项,皆可承应。”[40]

相对于明代内府“钟鼓司”,南宋宫廷没有相应的常设机构。由于财政等各种原因,孝宗隆兴二年(1164)罢内府“教坊”,采取临时从民间召用的方式[41]。同样,宫廷庆典中百戏杂剧表演基本都是从民间瓦肆勾栏各种专业社团中临时征召。周密在《武林旧事》中列出的各种元宵“舞队”即是如此[42]。从这一点出发,南宋元宵庆典中包括“货郎”在内的各种演剧舞队与明代宫廷专门机构的华丽表演有所不同便可以得到一种解释,至少可能是导致南宋《货郎图》朴素装束的原因之一。

《货郎图》被视为杰出的“风俗画”。所谓的“风俗画”常常被认为是民间百姓生活的真实描绘。确实,从画面上很容易就会把《货郎图》看成是“不言自明”的图像,但深入探讨之后却会发现其中隐含着复杂的意义。它并非直接描绘百姓日常生活,而是通过一种杂扮表演来曲折反映另一种现实。进一步说,其目的也并非是演剧本身,而是它们表演时的时间与空间——上元节与皇家组织的庆典。李慧淑曾经在论文中提出现存的南宋绘画或许很多都含有较为明确的时空坐标,画面往往隐藏着南宋临安特定的时间与地点[43],我想《货郎图》也是如此。

当然,南宋风俗画是一个相当复杂的问题,日常生活与节庆、皇家与民间、现实与绘画之间的种种关系值得进一步的思考,而不管如何解释,对绘画的读解还是必须回到绘画本身。本文最后一部分就尝试对李嵩《货郎图》的几个图像作出一些猜测。

《货郎图》中众多的物品都需要一一分辨,所谓的“三百件”很多都可能有具体含义。观者会注意到画中货郎一个突出的特征是脖子上挂着眼睛、牙齿和耳朵的招牌与模型[44],(图十五:李嵩《货郎图》局部)他身上还挂着一个“病”字的小圆牌(北京故宫本)。(图十六:李嵩《货郎图》局部)因此,这位货郎便具有医生的身份。可以想见,除疾去病是人们年节时最重要的愿望之一,医生形象具有吉祥的含义。货郎头上除了插着一些花饰之外还有一件弯钩状的东西。如果与医生联系起来考虑,这件东西与传李唐《炙艾图》中江湖郎中头上插的类似,有可能就是作小手术用的工具。(图十七:传李唐《炙艾图》局部)颇具玩味的是,《货郎图》中的这位“医生”是位儿科专家,他并非包治百病,而是针对画中众多的孩童。货郎担上一个竹笼上有字条清晰地写着“攻医牛马小儿”(台北故宫本)或“专医牛马小儿”(大都会本)(图十八:李嵩《货郎图》局部)。这位儿科大夫形象稍微滑稽一些,在传仇英《清明上河图》中,我们找到了一家儿科诊所,得以窥古代“儿童医院”面貌之一斑。门外牌子上大书“小儿内外方脉药室”,屋檐下挂着一溜广告牌,第一副就是一只与《货郎图》一样的眼睛。(图十九:明本《清明上河图》局部)儿童是“祖国的花朵”,在古代意义更为重大。保佑儿童的健康无疑具有吉祥含义,但南宋这个极为明显的小儿医生形象在后代的《货郎图》中找不到踪影,促使我们猜测这大概并非泛指,而有具体的含义。

图十五:货郎头部

图十六:病字

图十七:传李唐炙艾图局部

图十八:李嵩货郎图局部

图十九:明本清明上河图局部

现存李嵩四件《货郎图》中,三件有年款,分别是嘉定庚午(1210年,台北故宫)、嘉定辛未(1211年,北京故宫)、嘉定壬申(1212年,克利夫兰)。对于当时宋宁宗的宫廷来说,儿童的健康问题具有非同寻常的意义。就在1210年之前,宁宗所生六子无一逃脱早夭的命运。分别是庆元二年(1196)八月子埈、庆元六年(1200)八月子坦、十二月子增、嘉泰二年(1202)闰十一月子垧、开禧三年(1207)二月子圻、嘉定元年(1208)闰四月子垍。其中最大的八个月,最小的尚未足月。这无疑是宫廷的灾难,以致嘉泰三年(1203)九月,宁宗下诏南郊加祀感生帝、太子星、庶子星[45]。但最终宁宗也没能有长大成人的亲生子嗣,后来所立的两位太子以及最终继位的理宗赵昀都是宗室子弟。

如果关于儿童医生的这个推测能够成立,李嵩《货郎图》便非明代《货郎图》图像的模式化可比拟,其内涵超出简单的节令绘画而具有特定的情境。实际上,虽然高宗时代的宫廷画家苏汉臣据传也画有《货郎图》,但只是明后期的记载,既没有更早的文献支持,也没有作品可以确认。宋末元初的文献都只是记载他“尤善婴儿”[46]。正是杰出的“婴孩画家”的声名使苏汉臣成为后代《货郎图》托名的主要对象。如果李嵩确实是最早描绘《货郎图》的画手,那么画面与当日南宋具体情境的交融便容易理解。

观者会注意到,《货郎图》上在显著的位置打着“山东黄米酒”的旗号。在四件《货郎图》中,“黄米酒”三字有时被别的物品遮挡,有时写作“罗酒”但“山东”二字却始终非常清晰。(图二十:李嵩《货郎图》局部)正是“山东黄米酒”让我们心存疑问。1141年的“绍兴和议”明确划定南宋与金的边界,终南宋一代,山东始终属于金的控制范围[47]。何以一位南宋宫廷画家要在作品中的显要位置标明一种来自金国土地的特产?

图十二:李嵩货郎图灯球局部

如果说“山东黄米酒”是北宋以来就享有盛名的商品倒也罢了,但遗憾的是我们还需要在宋代文献中进一步查找。另外南宋与金也没有繁荣的双边贸易。《货郎图》在同样显要的位置悬着醋葫芦,但也只是老老实实地写着“酸醋”,不像“山东黄米酒”那样明标产地。在1210年李嵩绘制《货郎图》的时候,“山东”二字能够让南宋人想起的最近的事情大概是三年之前的北伐。宁宗开禧二年至三年(1206-07),南宋在宰相韩侂胄的直接发起下北伐金国,最终北伐失败,韩侂胄被杀,函首示金。虽然史弥远上台后与金达成“嘉定和议”,放弃了所有北伐的措施。但“北伐”与“恢复中原”仍然是不少人的热望。陆游著名的“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”正是作于1209年十二月,也就是李嵩嘉定庚午(1210)《货郎图》数月之前。而宁宗一开始拒绝将韩侂胄枭首似乎也透露出北伐事业的重量[48]。山东不但一直是南宋与金争夺的前线,也是抗金运动最为勃兴的地方。就在宁宗朝,山东忠义军对于抵抗金的南侵起了相当大的作用[49]。因此,“山东黄米酒”可以看作是北伐的余响,虽然我们尚无法从中获得更为具体的信息,但是将之纳入《货郎图》之中应该说表明了这件绘画的欣赏者的某种态度。

南宋离开我们已经相当遥远,面对存世的南宋绘画,观者往往很难分清画中有几分理想又有几分现实。像许多南宋画家一样,李嵩的本事是将理想与现实调和起来,正如《货郎图》中小字题写的“三百件”,对于观者来说,谁能够说清楚这是真实还是理想?

(姜斐德女士与薛永年教授先后阅读了本文初稿并提出了许多宝贵的修改意见,在此深表谢意。)

[1] 这四件《货郎图》在人物衣纹画法上有所不同,但整体风格仍然比较统一,画中题款与文字也很相似,因此有学者认为可能是李嵩及其门徒集体合作的产物。可参阅Ellen J. Laing, “Li Sung and Some Aspects of Southern Sung Figure Painting”. Artibus Asiae, vol.37, 1/2, 1975.

[2] “三百件”三字出现在北京与台北两件画中。通过北京故宫古书画研究中心展示的数字化图像可以清晰辨认。沈从文先生《中国古代服饰研究》(上海书店出版社,1999年版)第350页有较清楚的线图,

[3] 《波士顿博物馆藏中国古画精品图录:唐至元代》(吴同编箸,金樱译,波士顿博物馆、大塚巧艺社,1998年)第123页。

[4] 较为近期的专门论述可以参阅日本学者井手诚之辅对李嵩《货郎图》的图像说明(《故宫博物院·卷2·南宋の绘画》,小川裕充监修,NHK出版社,1998年。85-86页)。

[5] 比如包华石教授认为《货郎图》应该是皇室的欣赏之物。参阅Martin Powers, “Humanity and ‘Universals’ in Sung Dynasty Painting ”. in Arts of Sung and Yuan. Metropolitan Museum of Art,1996. 彭慧萍女士在研究南宋宫廷绘画组织机构的时候提出南宋宫廷画师具有在宫廷内供奉与宫廷外卖画谋生两种创作方式,进而认为《货郎图》一类“村野题材”是画师从宫廷中“下班”后的作品。参阅彭慧萍:《走出宫墙:由‘画家十三科’谈南宋宫廷画师之民间性》(刊于《艺术史研究》第七辑,中山大学出版社,2005年)。

[6] 将苏汉臣与《货郎图》联系起来的最早记载出自明代文彭编撰的《钤山堂书画记》中。

[7] 虽然存世的一些《货郎图》托名王振鹏、钱选或赵雍,但元代没有关于《货郎图》的确切记载。

[8] 传世还有多本《卖浆图》,传为宋人所作,也称《茗园赌市图》,亦有称《货郎图》,但与李嵩《货郎图》并非一个图像体系。

[9] 可参见井手诚之辅前引文。

[10] Ellen J. Laing, “Auspicious Images of Children in China;Ninth to Thirteenth Century ”. Orientation, 27. No. 1. 1996.

[11] 王树村:《中国年画发展史》(天津人民美术出版社,2005年)第86页。

[12] 薄松年:《宫廷节令画钩沉》,《故宫博物院院刊》2000年第2期。

[13] [明]刘若愚:《酌中志》(北京古籍出版社,2001年)卷十六,107-108页。

[14] 作为城市景象的表现,《清明上河图》中最早出现对货郎的描绘,在后代的各种仿本以及城市景象绘画中,货郎始终都是不可或缺的一份子,这甚至影响到日本,在17世纪江户时代的一些城市生活画卷之中也可以看到与明代《清明上河图》相似的卖货郎,譬如幕府御用画家住吉聚庆《都鄙图卷》。

[15] 对戏剧史中“货郎儿”与“货郎调”的研究可参考杨惠玲《“货郎儿”推考》,《艺术百家》2003年第3期。

[16]:《水浒传》([元]施耐庵、罗贯中著,人民文学出版社,1975年)册下,第七十四回,第1015页。

[17] 《武林旧事》(《梦梁录·武林旧事》,傅林祥注,山东友谊出版社,2001年)卷二,第41页。根据王国维的研究,“舞队”应该是一种以人来表演故事的戏剧。(王国维:《宋元戏曲史》,东方出版社,1996年版。第31页)

[18] 陶宗仪:《南村辍耕录》(《宋元笔记小说大观》册六,上海古籍出版社,2001年)卷二十五,6455页。郑振铎认为所谓的“孤”可能是男角色的总称,因此“货郎孤”应该就是以男角为主的滑稽杂耍戏。(郑振铎:《中国俗文学史》,东方出版社,1996年版。第229页)

[19] 傅惜华编:《清代杂剧全目》(人民文学出版社,1981年)第186页。

[20] 目前已出版的明代《货郎图》接近20件,分别收藏于中国大陆、台北故宫、日本、英国、德国与美国,除了少数几件有作者之外,大部分无款或伪托宋元大家。

[21] 文中也认为可以追溯到宋代的《货郎图》,但薄先生只是将传为苏汉臣一路的“宫装货郎”拿来作为参照,实际上传为苏汉臣的《货郎图》可能都是明代的作品。

[22] 这件长卷中的货郎担有三种形式,除了支架式与箱柜式以外,还出现独轮的货郎车,这应该是明代出现的新样式,与台北故宫传苏汉臣的一件《货郎图》完全一致。

[23] 《酌中志》卷二十“饮食好尚纪略”。第177页。

[24] 陈娟娟曾经探讨过明代的节令补子,认为“灯景补子”纹样是灯笼纹。不过在其著作中列举的图片中却也可以看到彩灯与仙鹤的组合。参阅陈娟娟:《中国古代织绣论集》(紫禁城出版社,2005年)第45、68页。

[25]《明史》([清]张廷玉等撰,中华书局,1974年)。册一,“成祖本纪二”,第88页。

[26] 《金瓶梅》(王汝梅、李昭恂、于凤树校点,齐鲁书社,1987年)册上,第十五回,230-231页。

[27] 同上书,册上,第四十二回,630-631页。

[28] 张华:《中国民间舞与农耕信仰》(吉林教育出版社,1992年)第16页,

[29] 徐吉军:《中国风俗通史·宋代卷》(上海文艺出版社,2001年)

[30] 《武林旧事》“元夕”条。

[31] 北宋初年,中元下元如上元一样要张灯,至“淳化元年六月始罢中元下元张灯”。转引自《东京梦华录》邓之诚注所引《永亨搜采异闻录》。(孟元老:《东京梦华录》,邓之诚注,中华书局,1982年。第166页)。

[32] 《武林旧事》“元夕”条。

[33] 参见《东京梦华录》邓之诚注。第168页。

[34] 《中国衣冠服饰大辞典》(周汛、高春明编著,上海辞书出版社,1996)第405页“灯球”条。《中国服饰名物考》(高春明著,上海文化出版社,2001)第171页。《中国风俗通史·宋代卷》(徐吉军著,上海文艺出版社,2001年)第151页。

[35] 这件作品的钱选款显然是后添。画面虽然与常见的明代宫廷风格《货郎图》不同,但同样是高大的挂轴,货郎同样出现在有高大松树的宽阔庭院之中,而且前景的石头也用了明代院体的斧劈皴。

[36] 比如包华石前引文。

[37] 可参考孟晖:《潘金莲的发型》(江苏人民出版社,2005年)第76页。

[38] 《酌中志》卷十六,第107页。

[39] 同上。

[40] 同上。

[41] 《宋史》([元]脱脱等撰,中华书局,1977年)册九,卷一四二,志第九十五,第3359页。

[42] 《武林旧事》“元宵”。可参考彭慧萍前引文。

[43] 李慧淑《南宋临安图脉与文化空间解读》,收入《区域与网络:近千年来中国美术史研究国际学术研讨会论文集》,台北,2000年。

[44] 在《杂剧眼药酸》以及宝宁寺水陆画中可以看到与《货郎图》一样挂着眼睛模型的医生形象。

[45] 《宋史》册三,“宁宗本纪”。

[46] [元]夏文彦《图绘宝鉴》(《画史丛书》册二,于安澜编,上海人民美术出版社,1982年)第101页。

[47] 《中国历史地图集》(中国历史地图集编辑组编辑,中华地图学社出版,1974年)册六,图42-43。

[48] “嘉定元年春正月戊寅,右谏议大夫叶时等请枭韩侂胄首于两淮以谢天下,不报。”《宋史》,册三,“宁宗本纪三”,第749页。

[49]《南宋史稿》(何忠礼、徐吉军著,杭州大学出版社,1999年)第268页。