20世纪80年代在北京丰台区与房山区交界处发现金代乌古论窝论家族墓葬4座。 包括窝论夫妇墓、子辈元忠夫妇墓和2座无名墓。4座墓葬虽早年被盗,并遭到不同程度的破坏,但石椁、部分随葬品和相对完整墓志出土,为美术史研究提供诸多线索,值得深入研究。

乌古论部“世善骑射,为族部冠”,为金代女真重要部族之一,与皇族完颜氏形成“世姻帝室”、“世联姻戚”的密切关系,为女真政权的建立做出贡献。

乌古论窝论家族墓出土墓志详细记载了窝论家族三代人的史事,对照正史文献可知,大定二十四年(1184年)右丞相元忠督办迁葬其父母窝论夫妇墓,风光无限。两度遭逢贬官,官居从一品的元忠于泰和元年(1201年)去世,其妻鲁国大长公主携孙乌古论谊督办丧事,8年后的大安元年(1209年)鲁国大长公主去世与夫合葬。而至宁元年(1213年)二月窝论家族第三代乌古论谊谋逆伏诛,贞祐元年(1213年)九月家族宅第另赐他人。正史文献与墓志碑铭记载了窝论家族从同济大业、恩隆始终到心怀叵测、谋逆伏诛的家族兴亡史,而墓葬所表现出的对金代女真功臣、贵族墓葬形制惯例的突破、“人臣鲜俪”与礼遇厚赏的丧仪盛况,则从美术史的角度廓清了30年时间窝论家族盛极而衰的荣辱发展。

一、功赏不等——窝论夫妇墓为中心

《元忠志》称其父窝论性格沉厚善谋,谨愿寡言,谦退不伐,其功绩主要表现在输财助军和捐献馆舍,以及愿充行伍,每侍太祖左右,因而得尚毕国公主而拜驸马都尉。 窝论在海陵时随同十三贵族猛安控制山东,或已隶属国公太保昂的管下, 为此后太保昂与其子元忠联合行动迎立世宗得位奠定了基础,也才有了此后这一家族的全面兴盛。

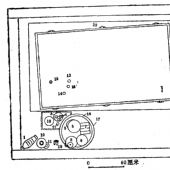

窝论夫妇墓是金代比较典型的土圹石椁木棺墓,尺寸为3.33×2.55×1.65米,石椁由10块青石板构成,四壁各4块,顶底各3块,青石板间凹凸状单榫卯相接,各石条间搭口相连,椁石内壁有整齐的斜行凿痕。内置青石板棺床,上置一黑红描金髹漆木棺,并有火化骨灰碎块。

窝论墓是相对典型的金代女真贵族墓葬的形制,除尺寸略大于正一品级别的齐王墓外, 其青石板的材质、10块椁板的数量、单榫卯结构、椁石凿痕的装饰和木棺描金髹漆等皆符合其官居正二品和驸马都尉的身份,并无特殊化倾向。同时,窝论夫妇墓从墓葬形制到随葬物品表现出了更多的女真旧风,与其家族出身上京独拔古栅相契合,而与前后相续的宋辽汉人和契丹人墓葬的室墓以及随葬物品的材质迥异。

根据墓志及相关文献可知,窝论墓墓志却特别指出的“天子之赐,恩隆终始,人臣鲜俪”,则主要表现在追封、赐地、赙赠和墓志撰刻等方面。

由元忠和鲁国大长公主夫妇主导的迁葬,以帝王的追封、赐地、赙赠彰显了家族的荣光,成为身份的象征。大金建国前,乌古论氏与完颜氏三位女性通婚(包括世祖、穆宗和太祖),其中太祖乌古论元妃所生三子:宗弼、宗强、宗敏对金朝的政治和军事均发挥了重要的作用。金代“后不娶庶族”, 窝论一家三代尚四主,因此“世为姻婚,娶后尚主”正是窝论家族飞黄腾达的一条途径。 墓志所称“人臣鲜俪”的事实是关乎背后的数种内因,虽然彰显了家族的荣光,但也为日后家族的覆灭留下了伏笔。

二、罚赏不等——元忠夫妇墓为中心

大定二十五年六月,距迁柩盛况仅一年有余,元忠遭逢人生的第二次罢相, 并被贬官外放,世宗甚而对其父子发出“毋望复相”和“毋令入宫”的严辞。 17年后的承安元年(1201)元忠于任上去世,8年后鲁国大长公主去世夫妇合葬。明明前途黯淡,然而考古发现却与文献透露的信息迥异。

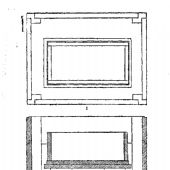

元忠夫妇合葬土圹石椁墓,其尺寸、材质、结构等多个方面,远超从一品的身份。

元忠夫妇墓葬的营构、墓志与墓碑的撰刻、随葬赏赐的丰厚直到葬仪的铺陈,其所体现出的罚赏不等的现象,可以想象其所带来的朝野震撼与后续影响,元忠夫妇合葬墓其台前幕后的推手助力值得深究。

“皇朝肇启天命萃诸部之材武者,礼义相翼同济大业,公之鼻祖起附之,且戒子孙有死无贰,故蒙恩泽世联姻戚。”

——《元忠志》

“公以世姻遭际□自用材器进入相出□(将?)二十余年,事业卓伟,不可掩宜,有叙述以传永久。……忠言劲节,明主所知。”

——《元忠志》

“主平日持操甚坚,其驭家严而不察议论,卓卓如奇男子,训子孙必以孝廉。开府公之薨几十年矣,时节祭祀怵惕斋慄不改于初。故当时号为贤主”

——《公主志》

三、墓葬声像中的异动

如果说鲁国大长公主的鸣不平似乎还牵涉家族利益与荣辱,那么章宗和卫绍王的深度参与则是将矛盾公开化,到卫绍王末年乌古论谊伏诛以及宅第另赐他人,则是矛盾惨烈的进一步外化。因此,要想进一步认识窝论家族墓葬与文献记载中所呈现的功赏不等、罚赏不等的种种迹象,都还要回到元忠的二次罢相的内在动因,领会正史文献、墓志碑铭和考古遗迹中不同表征的内在逻辑。

其中,世宗东巡是元忠仕途的重要节点,世宗表面上虽说“会宁,朕诞弥之地,□□□□焉,特欲一往谒见游览故乡,犹汉高祖过沛之意也。” 而实际上有着他的政治企图和深刻的内外社会原因。 金世宗是一位女真民族传统的坚定捍卫者,他最担忧的是,自海陵南迁以后,新一代女真人已经渐渐遗忘了本民族传统,他曾对朝廷宰执吐露过这种忧虑:“会宁乃国家兴王之地,自海陵迁都永安,女直人寖忘旧风。朕时尝见女直风俗,迄今不忘。今之燕饮音乐,皆习汉风,盖以备礼也,非朕心所好。东宫不知女直风俗,第以朕故,犹尚存之。恐异时一变此风,非长久之计。甚欲一至会宁,使子孙得见旧俗,庶几习效之。” 因此,兴办女真字学、创立女真进士科、身为表率坚守骑射之长技等等,世宗东巡前后的诸多决策,内蕴振兴女真王国和抵御北方草原游牧势力的重大政治战略。元忠及其相关群体在东巡前后的所作所为触动了世宗女真本位政策和长久大计的实施,所以,虽然世宗外放元忠曾一度挽留公主,但最后宁可舍弃父女亲情展示了态度的决绝。

结论

由乌古论谊和鲁国大长公主一起策划的元忠的墓葬,或许是这个家族最后的一次呐喊和奋争、示威,然而这种以奢华与辉煌为外衣的呐喊在某种程度上也引来了更多的压制与迫害。窝论一家三代,以及与皇室成员间错综复杂的关系,其中虽透露出政治利益的角逐、制衡,但更彰显了多元文化的互动与融合。

(原文刊载于中央美术学院学报《美术研究》2018年第5期)

张鹏 中央美术学院教授,博士生导师,学报《美术研究》副主编 100102