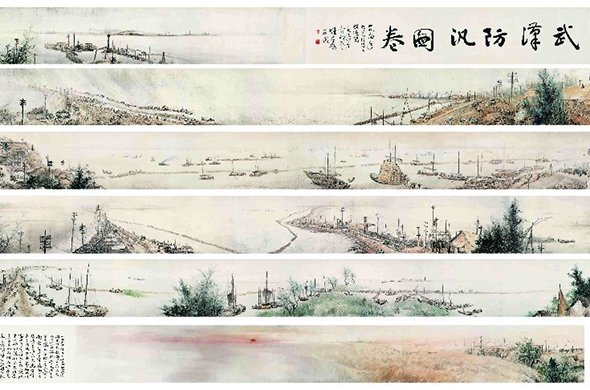

提要:黎雄才作为岭南山水名家,却在1956年留下了一幅不能归入山水形制的现实主义作品《武汉防汛图卷》。这幅画印证了艺术家40年代西北写生的价值,并为写生如何进入笔墨提供了生动的例子。本文通过对这一作品的分析,以及前溯黎雄才的艺术实践,尤其在40年代西北行中对人物画的探索,试图提示其中的独特意义。这个意义就是,即使在传统绘画领域,也不得不在观察性写生的影响下而发生变异。笔者看来,这一变异对于我们重新理解艺术史上的艺术家及其实践将会产生积极的影响。

关键词:群体动态,现场氛围,概念性描绘,观察性写生

黎雄才(1910-2001)一生以画山水著称,在花鸟画也有实践,偶作人物,大半止于山水中之点景,所以在分类上,一般把他归入山水画家,以符合其基本艺术取向。但检索黎雄才画稿与作品,发现其所作人物不在少数,除点景外,尚余写生,多作于上世纪40年代前后,甚至有专画人物。1954年手绘长卷《武汉防洪图卷》,声名鹊起,为世人所瞩目。这一力作,世人多作山水看,但其中人物众多,气势磅礴,实为全卷之重要构成因素,既无法完全归类于山水,所画人物也并非纯然点景,实是全画主题之所在,可视为一种全新样式之人物山水长卷。

从黎雄才存世作品看,他在绘画上颇为早慧。现存最早一幅作品《山月随人过野桥》,作于1921年[1]。此画创作年代如可信,则其时黎不过11岁,笔法却颇为老到,不是同龄人所能写出。画中有人物点景,描绘还算周到,并无过度漫笔,这似乎预示着黎雄才在人物画方面也早有感悟。从方法看,其人物属于概念性之描绘,即通过对具体画法之临摹掌握一种图式,然后像概念一样,既匹配于既定趣味,同时也喻示所描绘之对象。另一幅画于1922年之早期作品《竹林七贤图》[2] ,笔法比前幅更为成熟老练,全画用线勾勒,以披麻皴和墨点绘山,再以淡彩渲染。画中绘有十余人物,体态各有不同,生动有趣,显示了画家在人物画上之才能。值得注意的是,此画整体风格趋于江南画风,纤弱轻盈,山之画法略有石涛意味而迹近黄山谷,表明此时黎雄才之志趣所在[3] 。作于1923年之《仿米家山水》》[4] 是黎雄才留下来的早期临摹之作,全画用墨渲染,层次丰富。虽然其时黎不过13岁,但从作品看,他对传统已有相当认识。作于1924年之《人物手卷》[5] 则是一幅人物画,无背景,绘有7人,3人骑驴,4人为书童。从画中题诗看,画家描绘的是传统文士相遇的优雅情景,表达了一种出世的欲望。画法以线为主,施以淡墨,似不经意,实则用心。毕竟作画时才13岁,笔力飘逸却不免流于散漫,但形象之简约,倒成为此后多数人物画之范本,尤其是非写生一类人物,多采此法绘之。

《人物手卷》手法和前幅《竹林七贤图》中之人物不同,《竹林》中之人物,从动态到用线,估计有画谱为图式依据,其形制受到某种规约。《人物手卷》则造型简约,令人想起南宋梁楷之大写意,尽管手法也仍有可能来自画谱,但意趣略胜前者。两者相比,前者细线勾勒,后者墨笔写意,实为两种不同之法。此后黎所作人物,尤其点景一类,大体沿用这两种手法。表面看两者无多大区别,但细究起来,内里仍有不同。细线勾勒,考虑造型与体态可更周到些;墨笔写意,则重在情趣,造型只能简约,率性而已。

李伟铭在《黎雄才高剑父艺术异同论—兼论近代日本画对岭南画派的影响》[6] 中提到黎雄才1932年创作之成名作《潇湘夜雨图》[7],认为这是一幅受日本画家横山大观“朦胧体”影响之作品。从日文版《近代日本绘画》[8]一书所附近代日本美术流派发展图表中可以见出,以横山大观、下村观山和菱田春草为代表的东京画派和以竹内栖凤等人为代表的京都画派,是发展路向不同的两个日本近代绘画流派,其中不同是如何对待以及吸取本土传统和西方因素以合成新的风格。其中,李伟铭讨论之重点不仅在于描述二高(高剑父与高奇峰)在接受京都画派时所存在的差异,而且还着重指出,黎雄才到日本时如何恰巧接受了为二高所忽略的“朦胧体”,从而为黎氏与其师之画风差异提供了历史依据。也就是说,按照李之研究,二高在日本主要学习的是京都画派竹内栖凤所吸收的西洋画风之写实因素为主,而黎雄才在日本留学期间,却明显接受了京都画派朦胧体的影响,所以才有了《潇湘夜雨图》和《风雨归舟》这样的作品出现。

李伟铭认为:

“《潇湘夜雨图》无论对黎雄才个人还是广义上的新国画试验来说,都是一件值得耐人寻味的作品。在这里可以看出,柔和的光影被理智地消融于笔的排列秩序之中,黎氏有节制地强调了水墨晕渍渲染的表意功能,同时,使笔的畅达运行与‘形’的准确刻画取得微妙的契合,湿润朦胧的空间整体氛围,以令人信服的‘真实’,表达了青年时代的黎雄才对‘潇湘夜雨’这一主题的敏锐丰富的感受。”

在交待了自己对于黎氏这一成名之作的欣赏之后,李伟铭笔峰一转,着重指出:

“这件作品的重要意义在于,它在技法上超越了旧国画程式陈陈相因的规范,在折衷中西绘画语言的试验中,找到了一个新的起点;特别是,黎氏通过这件作品所体现出来的那种把形式的探索与体验、把握生活和大自然的意趣融为一体的实践取向,更为中国画创作如何从文人书斋狭小的案头一隅走出来,提供了可资借鉴的经验。”[9]

在这一分析中,李伟铭用了“形”这样一个词。在他看来,恰恰是对“形”的准确刻画(这是“真实”的条件),才使得黎氏这一作品“耐人寻味”。这说法暗示着,恰恰是对具体的“形”缺乏准确描绘,传统绘画(是否以清初四王为代表,不得而知)才变得“狭小”并成为了“文人书斋”的案头摆设。

山水画家李劲堃在一篇简短的文字中也对黎氏这一作品做出评价:

“先生接受了日本‘朦胧体’的感受,但又保留了日本画家所没有的那种只有中国人才有的对毛笔运用的理解及灵性。”[10]

李劲堃是山水画家,对于笔墨有直观感受,在黎氏类似日本画风的作品中读出了中国韵味。李劲堃还注意到画中所绘之商船与人物:“那组泊岸而息的商船及人物的刻画,笔笔精准,笔笔意到。”[11]在这里,李劲堃所说的“精准”,和李伟铭所说的对“形”的准确描绘应该是一回事。这说明对于黎氏这件成名之作,他们有着共同的认识。

联想到此前一年(1931)黎雄才所画之《寒夜啼猿》[12],画面中显见模仿其师高剑父之画风与笔法,证明此时黎雄才在吸收不同画法上极为活跃。他从少年时不无熟练的流畅笔法跳到典型的高剑父之奇崛风格,然后第二年又跳到接近日本“朦胧体”之渲染,正是这一活跃的表现。

有意思的是,就在创作《潇湘夜雨图》的同一年,黎雄才在春睡画院留下了一幅人物画《达摩面壁》[13],画法和此前之《寒夜啼猿》不同,更和此后不久之《潇湘夜雨图》有差异,似乎又回到原先接近传统的路子上。这件以树石为主体的作品,人物却是中心,而不是点缀,树石下的达摩安然静坐,表达了一种与信仰和心境密切相关的情绪。该图人物了了数笔,运用厚重流畅的线,生动而潇洒,手法上属于概念性描绘,与前述其早期作品中的人物绘制手法一样。1943年黎雄才又画了一幅相同题材之《达摩面壁图》[14],画中人物比前幅要大一些,树石则略偏小,只占画面一侧。尽管此画与前画相差了12年,但在同一题材上,黎雄才所用笔法却没有太大改变,同样是了了数笔,同样属于概念性描绘。不过,从对人物面部之刻画看,后一幅显然要比前一幅丰富。1943年黎雄才正在中国西北一带旅行写生,从留下的这一时期的众多画稿中,可以见出此时黎氏较为关心写生所可能达至的自然效果,正在从概念性描绘走向观察性写生当中。《达摩面壁图》人物表情的丰富效果,也许和这一时期之相关探索有关。

细读黎氏之《潇湘夜雨图》,我觉得其中耐人寻味之处,可能不是对“形”之“准确刻画”,而是画面中所呈现的一种近似设计的巧妙安排,这一安排的直接效果是,《潇湘夜雨图》显然有一种平面化的倾向,而不是像传统绘画那样,全数用笔墨按照某种既定之图式“写”出。这说明,一方面从描绘上看,黎雄才这一早年代表作并没有离开概念性描绘这一特征,另一方面,细辩其画中物象,比如竹林和船只,却又似乎包含着画家的某种新的视觉发现,说明其在创作时把这一发现内化为一种预想中之平面,然后绘制成图。如果对比一下画于次年(1933)的《风雨归舟》[15],尤其是其中所描绘的小船,对《潇洒夜雨图》中之平面化会有更清晰的认识。因为略带俯视,《风雨归舟》中的小船具有一种空间变化的透视感,再加上与光影结合的明暗处理,使之在造型上比《潇湘夜雨图》中的船只更为“真实”。没有文献证明这两幅作品都是“写生”的,比较起来看,《风雨归舟》中之小船比《潇湘夜雨图》中之船只显然更具有“形”的意味,也就是说,可能更接近于视觉观察的真实。有意思的是,《风雨归舟》中的山石和闪电,尤其是闪电,却又显得比《潇湘夜雨图》中的竹林更有形状感。显然,其时日本画风对黎雄才的创作的确产生了深刻的影响,这一影响是双重的。《潇湘夜雨图》表明画家关心的是一种总体气氛,的确有“朦胧体”的风格因素在起作用。《风雨归舟》在视觉上则更接近于写实,画之下部的船是典型的三维画法,透视在其中起着关键作用,画面上部的闪电则以形为主,画出闪电时所呈现的形状。我猜测后者模仿日本画的可能性更大,不仅透视中的船有参考对象,甚至以形为描绘方式的闪电也有所本。

通过对黎雄才留日期间相隔一年的前后两幅作品之比较,尤其对其中所描绘之对象的差异性研究,让我们获得了一些有意义的结论。前述表明,年轻时的黎雄才手上功夫熟练,常常运用各种风格而无障碍,效果惊人。从画面构成看,《潇洒夜雨图》和写生并无必然关系,笔者甚至认为这是一幅通过对不同层次之巧妙安排而设计出来的作品,说明画家内心多少有构成的概念,知道如何布局以形成画面效果。这也许得益于画家对日本朦胧体的认识。《风雨归舟》则表达了画家对于物体的形,包括无法成“形”的闪电如何用形去刻画的一种好奇心,并采用了不同于其所熟悉的手法进行新的尝试。也就是说,前者着重于气氛的渲染,后者着重于对形的处理。对气氛的渲染,画家是有把握的,而对形的刻画,则多少是一个新的课题,需要有更多的尝试,所以《风雨归舟》中的模仿痕迹比《潇湘夜雨图》明显会多一些。

行文至此,我觉得有必要简略说明一下艺术中对于“形”的不同理解,以及由这理解所形成的不同画法。前述之概念性描绘,指作画时画家对所描绘的对象,在手法、笔墨、线条与形等安排上,都已成竹在胸,内心有可以预想其效果的图式存在,画家在描绘时所注意的,更多是某种趣味的表达。在这里,“真实”是预先设定的,“形”也因有序的平面处理而呈现出一种概念化倾向,对“形”的安排要让位于画面的整体布局。从《潇湘夜雨图》中可以看出,画面中之物象,不管是竹丛还是船只,也许并不完全直接由写生而来,反而《风雨归舟》中的小船,极有可能是画家对实物(某件作品?)进行观察后提炼的结果,其中的写实性因素明显多于《潇湘夜雨图》中对同类物象之描绘。两图中的点景人物也有微妙差异,《潇》中人物用漫笔写出,求其姿态之意象,而《风》之人物虽然只有一个,躺在船头,描绘却细致一些。

中国传统绘画自有其对物象之认知传统。北宋苏辙有“顽空”与“真空”之说:“贵真空,不贵顽空,盖顽空顽然无知之空,木石是也。若真空,则犹之无焉,湛然寂然,元无一物;然四时自尔行,百物自尔生,灿为日星,滃为云雾,沛为雨露,轰为雷霆,皆自虚空生,而所谓湛然寂然者,自若也。”其兄苏轼附合此说,指出:“余尝论画,以为人禽宫室器用皆有常形,至于山石木水波烟云,虽无常形而有常理。”[16]二苏之论,从画理看,实与其后之山水画发展有莫大关系,并由此而发展出对趣味的重视。对形之研究,用明暗手法描绘之,使之接近目视效果,确实是西方艺术的一个重要传统。及至现代,西方对物象外形之重视,进入中国而构成中国艺术语境中之写实主义,深刻地影响了当代中国画家对造型的认识。极端如王肇民,他甚至认为,忽略对形的描绘,是五百年来中国绘画走向衰落的根本原因!他赋诗自许:“标高末敢忘形似,自谓宋元以上人。”[17]我以为,隐藏在“形”之背后,其实是一个如何观看的问题[18]。

概念性描绘是物象与画法合一而存心中,形成比较固定的图式,往往是画时不看,看时不画。对物象外形之研究,则属于观察性写生。观察性写生不一定指现场描绘,而是指一种依据对象不断修正其描绘效果的方法,本身构成了写实主义绘画之基础。如果说概念性描绘的核心是成竹在胸,通过临摹先行建立一系列关于物象的概念,那么,观察性写生刚好相反,尽管胸中也有成竹,但其所强调的是在描绘过程中通过观察对象来进行修正,以便使描绘接近对象外形。所谓写生,指的正是这样一个过程,把看与画合而为一,用眼前实物修正心中成竹之图像,以达到逼真效果,是一种边画边看、边看边画的实践过程。事实上多数画家在描绘过程中都可能会自觉不自觉地采纳这两种手法,使画面既有观察性写生的成分,也有概念性图式的表达。不过,检索中国传统绘画作品,并与西方写实风格相比,我们不得不承认,中国传统绘画更接近于概念性表达,更多是成竹在胸,即使有所观察,往往也是对既定图式的一种概念补充,而不是修正。这一点在人物画方面尤为突出[19]。西方绘画的描绘程式则建立在一系列视觉观察之上,以解剖、结构和光影为基础形成写实的套路。结果是,就西方传统而言,某种观察性写生就构成了进入描绘的必然路径,描绘中的随时较正成为与观看合一的过程,尽管这一写生,归根结底是一种视觉概念的表达。由于形成视觉概念的过程与手法不同,画面效果与风格也就大异其趣。基于此,我用概念性描绘与观察性写生这样两组词语来区分其中的不同性质,并在此基础上分析黎雄才的艺术实践,包括他对物像的独特处理。从他一生的艺术看,这两方面因素似可追溯到其留学日本时的独特收获。

当然,从艺术本身来说,不管是概念性表达还是观察性写生,都是观看的结果,其中之差异是不同的视觉传统对自然的不同解释。既然现代中国艺术之发展离不开西方文化的进入,我们就必须考虑其中之东西艺术传统的冲突与融合,并就具体手法进行必要的区分。写实主义[20]进入中国,表现在艺术中,其显见的冲突,正是写生与临摹的对立,具体来说,则表现为概念性描绘与观察性写生的差异。黎雄才艺术之发展同样离不开这一大的文化背景。

从写生或写实的等级看,画于1931年的《黄花岗夕照》[21]中的建筑物,显然经由写生而来,严谨程度已近于描摹,符合物像比例与空间透视关系,证明此时黎雄才受到了西式素描的影响,是在这一异于传统临摹的训练之下的一个结果。李伟铭在讨论这一作品时敏锐地指出:“《黄花岗夕照》作为一件写生作品,它实际上体现了传统的笔墨语言与西洋写实技巧在‘融合’过程中不可避免的戏剧性冲突。”[22]正是这一发生在艺术内部的冲突,构成了近百年东西艺术观念交融的焦点,其具体内容,正是我所强调的概念性表达与观察性写生之异同。有趣的是,这一发生在艺术内部的冲突,几乎成为黎雄才40年代系列写生与创作的内在主题,让他在概念性描绘与观察性写生之间不断地徘徊,有时偏于前者,有时又回到后者。作为调和两者的一个结果,则构成了1954年以武汉防汛为题材的长卷图轴的技法基础,成就了他一生中在统一生活与笔墨方面所能达成的艺术高度。

从1941年到1948年,黎雄才一直在中国西北部生活与创作,其间短暂受聘于重庆一家艺术学校,成为绘画教师。这一时期黎雄才的作品有不少是现场写生,炯异于岭南地貌的山水,是典型的西北乡村的景色,有长势各异的树木,有当地的农具和牛马等家畜,其中还引人注目地画了不少人物,既有普通农民,也有少数民族。这一时期黎雄才所画之人物,是其人物画创作的高峰。此后,他就再也没有如此大量地描绘过人物了。

中国传统绘画向来因不同对象而有不同画法,山水、树石、花鸟、草虫、楼宇和人物等题材,其画法彼此不仅不相同,有时甚至还有很大差别。元以后山水画日臻成熟,成为传统绘画主流,连带树石、花鸟和草虫等项也有长进,对比之下,人物画却不再显赫。这种趋势,极大地影响了绘画技法之发展。如果就一般意义去定义“写实”,以为“写实”是指如实描绘,则花鸟、树石与草虫,在一般性的概念化描绘中,仍然存有某种写实倾向,其中或可包含着颇多的观察因素。即使山水,也有与不同山形互相匹配的技法与图式在,以对应具体对象。董其昌说画分南北,其中关键,正是针对不同图式与画法。在他看来,李思训之青绿山水代表北宗,荆、关、董、巨则代表南宗,王维则为文人画之始祖。画法因此也有别,北宗重勾斫,南宗重渲淡[23]。自然,董其昌主要讨论山水传统,少有论及花鸟与草虫。而在草虫这一类别中,确有细致入微之观察在。以近代齐白石为例,其所绘之草虫画稿,说明他在面对昆虫一类小生物时,表现了难得的视觉观察的内在激情,以至于使昆虫形象跃然纸上,栩栩如生。齐白石画虾之所以出名,是在描绘虾这个具体对象上解决了笔墨与造型之间的冲突,达到了某种完美的效果。至于人物画,直到西方写实因素进入以前,中国画家基本上以概念性描绘为主,并形成不同的图式类型,比如仕女、武人以及农夫等等。当中也有极端写实的人物画存在,比如藏于南京博物院的一批明末清初的肖像,有着令人惊讶的如实描绘,说明画家在作画时确有观察与发现。不过,这只是个案,并且只存在于肖像画中。元以后之绘画价值观,并不认为肖像画是“主流”,更与画之“正格”无关。

黎雄才西北画稿中,有对不同景色的反复探索,有对千变万化的树木之深入研究,尤其其中对家畜的速写,见证了他出手不凡的写实能力。作品中有不少是画人物的,或形象或动态,了了数笔,无多余细节。一般而言,山水、树木、景色、农具、家畜等类,多是观察性写生,兼具概念性描绘。有趣的是人物,大多从观察性写生而来,生动不说,造型特征也跃然纸上,令人诧异。对人写生时,黎雄才很注意整体性,以动态与体型特征为主,画少数民族时,人物形象简约,却关注身上之服饰,几近人类学服饰考察。

前述中国传统画法多因对象不同而有所差异,山水、花鸟与人物分科,基本画法不尽相同,这一点同样反应在黎雄才的早期绘画实践中,但他在西北期间的画作,这一点却不特别明显,尤其当观察性因素偏多时,画法反而多有统一。比如,画家畜与画人物并无二致,画树木与画房屋也多有雷同。在这里,黎雄才主要靠线条去统一表达不同的对象,墨线或粗或细,或浓墨或渴笔,或飞白或淋漓,绝少采用渲染。对比1949年后黎雄才绝大部分作品,除1954年《武汉防汛图卷》以外,这一以线条为主体、含有浓厚之观察性因素的画法并不多见,仅余个别残迹。这正好说明西北时期对于黎雄才的艺术发展具有非凡意义,对此李伟铭给予了极高评价:

“西北大地所惠予黎雄才的,是大自然无可代替的‘范本’价值,它从一个更为‘真实’,也更强有力的角度、层次,检验并冲击黎雄才固有的‘笔墨’观念以及与此相适应的表现程式。正是这种自觉受控于自然视像的尝试,构成了真正意义上的黎氏画风的前理解过程。换言之,黎雄才是在研究大自然的‘物理结构’----即写实主义必不可少的基本环节的过程中,发现他心目中的大自然的‘真谛’,并进而加强个性的自觉。”[24]

在这里,李伟铭用的是“范本”而不是“形”来形容黎雄才西北写生中的写实性质。就黎雄才个人实践而言,李伟铭之说确然。不过,一旦我们做适当的横向比较,问题就变得有点复杂。把黎雄才画家畜和徐悲鸿画马相比较,比如黎之骆驼,显然比徐之马要更为写实,包含的现实细节更多。徐之画马,很早就显出程式化的特征,几近千篇一律。两人差别其实在于如何用线。徐马多用浓墨涂抹,酣畅淋漓,以动态为主,有时不免把线画成墨团,失却线之魅力。黎雄才笔下之动物,体形用线勾勒,毛发用渴笔干擦,动态不大,多是站姿。这似乎表明黎雄才确实是看着对象写生的,反观徐马,则多凭印象描绘。于此可见,即使写实主义者如徐悲鸿,也仍然存在着一个写生与否的问题。不写生,其描绘多为概念性图式,这是不言而喻的。至于人物,单独挑出黎雄才的画稿,再对比黎雄才原来的习性,确实是因写生而呈现出与过去不同的生动多样,表明其中大部分也是依对象写生而来。

如果我们再把黎雄才之人物画和蒋兆和的相比较,又发现另一特点。就蒋氏而言,他的人物画始终以结构为第一,笔墨其次。黎雄才相反,笔墨始终第一,人物造型让位于线条之飘逸潇洒,这显示了传统教育与非传统教育的重大区别。黎雄才是从传统教育中出来的,他早年跟随陈鉴,后拜高剑父为师,笔墨中渗入霸悍之气,然后再到日本留学,学习朦胧体,在渲染上下功夫,回国之后又渐渐回到了原来的笔墨之路上 。对于黎雄才来说,他一开始就是从传统笔墨入手的,早年即已形成个人之笔墨趣味,舍笔墨而无画,所以,即使他到日本,到西北,学习别的风格,学习写生之法,像李所说,寻找“自然范本”,也还是建立在个人对笔墨的理解之上,以线条为主体去构建对真实的认识。蒋兆和早年是学徒出生,画过类似今天民间的炭像,熟悉世俗的写实画法,后接受素描教育,一生以结构和造型为基础,笔墨只是其习惯之描绘手段。黎蒋对比告诉我们,黎主要是传统型画家,而蒋则归属于新式的写实主义领域,是写实主义在水墨画方面的一个早期代表。表面看两人区别是笔墨,是因对结构认识之不同而形成的写实等级的差异,实质却是趣味。

我曾一再强调,进入中国的写实主义并不能等同于西方的写实艺术,西方艺术的发展也无法用“写实主义”这样一个概念去概括,这就像我们不能用“意象”这个词去述说中国传统绘画一样。中国百年美术中的写实主义是一个中国艺术语境中的“西方概念”,是中国社会转型,并因这一转型而引发的文化动荡在美术上的表现。

黎雄才终其一生都没有离开过传统绘画范畴,始终以自己的笔墨功夫而自豪。虽然黎氏秉承了二高之写生传统,但这一传统一旦和同时代的写实主义相比,就显得有点飘忽不定了。正是通过对黎雄才作品的具体分析,同时对中国写实主义艺术运动的初步研究,我才对把岭南画派的传统归结为写生这一论点表示怀疑。也就是说,岭南画派的写生和蒋兆和、徐悲鸿建立在西方素描基础上的写生完全不是一个路数。看同时代之海派、浙派和京派,除个别特别强调固守传统如京派之金城外,不少作品其实也包含有某种写生成分,何来独岭南画派在写生上特别,以至形成强大的传统?看来,二高之意义首先不在画法,而在于其所倡导之“折衷中西融合古今”的“国画革命”,以及这一倡导背后的开放态度,这一号召与态度无疑适应了时代变革的需要,并引发了传统画界的持续争论。

二高早期的艺术实践是尝试突破传统题材局限,把现实作为描绘的母题,不惜画残垣断壁与破碎河山以彰时代之光。黎雄才追随高剑父时,他应该看到乃师正如何从激越的变革退守到文人画的传统中去,这一退守,核心就是笔墨,笔墨趣味第一,对象逼真变成了第二。写实主义坚持由对象去决定画面效果,其写生过程是一个观看与描绘互相较正的过程,解剖、透视与造型构成其基础。笔墨趣味则相反,对象必须通过笔墨来表现,造型得让位于笔墨之趣味诉求。从我对岭南画派的有限认知看,我并不认为他们须臾脱离过由笔墨所构成的传统。黎雄才也一样,其写实和写生,与其让他更接近自然,不如让他获得了另一次机会,通过具体的对象来训练对线条的把握,并在一定程度上脱离既有的惯习。以黎雄才的艺术看,他是不可能完全转型为人物画家的,部分原因恐怕还是和他所习惯的山水传统有关,和其对水墨画的基本认识有关,其中又以对笔墨为中心的价值观的认识有关。黎雄才在西北时期对人物的写生性探索,有助于他后来在山水上的点景人物的描绘,比纯粹的传统型画家更多了一层写实的因素。但他的探索也仅止于此。只是,西北时期对人物的探索,增加了黎雄才对现实的关心,意识到即使山水也必有社会意义,才会带来某种突破。也许,正是深植于这一时期对艺术与现实关系的认识,才导致了他在1954年所开始的巨幅创作,以山水之豪情,以远超出点景人物之杰出技法,创作了一幅完全属于现实主义范畴的长卷《武汉防汛图卷》。这一作品是黎雄才艺术生涯的一个高峰,是成就其地位的公认杰作。

1954年武汉遭逢特大洪水,湖北全省动员抗洪,已入中年的黎雄才多次亲临现场,搜集素材。显然,他为眼前宏大的场面所感动,灵感激发,在大量速写的基础上,创作了长卷《武汉防汛图卷》,其尺幅之大,气氛之热烈,题材之现实,恐怕是他一生之绝无仅有者。是图在分类上无法归入山水画,因为所绘场景中有众多人物,不是点景,而是主题;但也似乎不能算是完全的人物画创作,其所绘人物,仅以群体气势见长,是眼前抗洪情景的概括性描绘,分段交待抗洪内容与过程,而不在于人物的具体刻画。是幅长卷,是黎雄才四十年代西北写生的延续,是以这一方式进行创作的一个恰当终结,但从画法上却可以上溯到1932年和1933年所创作《潇湘夜雨图》和《风雨归舟》。

在作品题记中,黎雄才交待了他的创作意图与过程:

“一九五四年七月十二日起武汉关水位已超过二十八公尺,八月十八日涨到二十九点七三公尺,高出平地一丈至二丈多,超过一九三一年最高水位,持续了五十八天,为百年来未有的洪水。参加防汛战士有二十八万九千余人,从斗争开始到胜利结束,经历了一百天的时间。在共产党毛主席领导下,全国人民创造了历史的奇迹,因作武汉防汛图卷以纪其事。是图于一九五四年九月于张公堤上速写,一九五六年三月赋色并补成之。全图大意分为十二段:开始的一段描写在一个乌暗沉重雨云笼罩的夏天,从汉口望武昌黄鹤楼一带。七月是长江大汛时期,洪水不断上涨,水情测量人员日夜守候在水位标尺旁,及时记录水位,送到防汛指挥部。第二段在空前持久的雨纷和六七级的巨风下,七月廿九日中午丹水池被狂风巨浪袭击出险,堤身崩塌了二十多公尺,在五分钟内一千多抢险队员都上了险地,四十分钟后堵住了缺口。这段描写将已经修复的情形,第三段为一九三一年缺口处,现已安如磐石,火车从远处运来的土石支持。第四段在这种万分紧张险恶情况下,防汛战士发挥了高度革命英雄主义和自我牺牲精神,在风雨中抢险,许多人跳下水去,以身体结成‘人墙’,保护着堤身,坚持战斗。第五段‘战士之家’,雨过天晴后,有群众学生等组成之防汛服务队来为防汛战士洗及裳等。第六段水上运输,从全国各地支援来的大批草包等物质。第七段为防汛第一指挥部所在地戴家山。第八段为加固工程,为了消灭堤身隐患,展开了大规模填塘工程,创造了採土的新方法,堤上有人民解放军摩托部队在巡逻。第九段为排水站,从全国人民的积极支援抽调了近万匹马力的抽水机,正紧张地安装机器和变压器等来排除渍水。第十段渍水后农民们重返家园。第十一段描写‘金银滩’‘姑嫂村’一带望‘水上长城’的防浪木排在水慢慢下退时,由洞庭湖泽流下来之草堆。第十二段农民开始从防汛前线回家,立即投入生产,一望无际的肥沃土地上,光辉的旭日从东方渐渐的升起来了。一九五六季三月雄才画并记于武汉。(标点符号为笔者所加)”[26]

如前所述,《潇湘夜雨图》重在气氛表达,采纳了日本朦胧体的若干技法渲染而成,《风雨同舟》则以刻画物象之造形为目的,三维的小船铺以适当明暗,躺在船头的渔夫也在结构上有明晰的交待,甚至连闪电也有特定形状,以见写实功夫。《潇洒夜雨图》的整体效果为黎雄才赢得了巨大的名声,但《风雨归舟》却因造型过于刻削而影响甚微。此前(1931年)所绘之《黄花岗夕照》,大概体现了是时黎雄才对西方素描所产生的热情,试图照物描摹,依样直画,效果同样差强人意。从某种意义上看,《黄花岗夕照》和《风雨归舟》是同一个路子,都是通过观察物象来达成写实的目的。四十年代黎雄才在西北的速写与写生,开始协调笔墨趣味与描绘对象的关系,并试图在实践中统一两者,从而形成其独有的技法,对笔墨与写生的关系有了深入的认识,才有了1956年《武汉防汛图卷》的惊人收获。从效果看,《武汉防汛图卷》上接《潇湘夜雨图》之传统,用一种接近朦胧体的“黎氏皴法”去突出画面气氛,用以反应波澜壮阔的宏大场面。此画突破了山水画原有的格局,使之成为此后“社会主义新山水画”之开山之作,从中又多少保留了传统山林境界之特有品质。从黎雄才的题记我们知道,画家的目的不是纯然山水,而是现实世界的如实表达。细观全图,一头一尾是山水景色,中段是激动人心的劳动场面,当中夹杂着大量的现代化的器物,比如电线杆、卡车、轮船、拖轮、抽水机、管道、宿舍、工棚、宣传墙报、标语和猎猎旌旗,所有这些都共同构成了一幅典型的现代性之宏伟景观,其中又隐含着一种气氛,一种境界。画中所描绘之现代化器物,其手法让我们不禁联想到他在西北时的大量写生作品,已经没有在《黄花岗夕照》和《风雨归舟》中所看到的刻削描摹。这意味着,经过西北的实践,黎雄才此时已经知道如何去表达现代化的景观,如何写出乏味的器物,而又不失笔墨趣味。

黎雄才艺术发展的路径是,从临摹传统入手,学习正宗的笔墨技法,再追随高剑父,体会个人风格的意义,领悟时代变化的风云。赴日期间,朦胧体是其学习的重要对象,尝试表现气氛,掌握刻画物象的方法,用以拓宽传统笔墨的表现力。与此同时,他又不无小心地吸收某些素描式的写实因素,以丰富自己的观察。1941年到1948年的西北经历成为黎雄才日后艺术发展的重要积累,得以探讨一种远超出写实与笔墨双重局限的时代样式。之后,在一个特殊时刻,面对一场声势浩大的现实场面,黎雄才以少有的激情创作了富于时代气息的《武汉防汛图卷》,把多年的体会融汇在这一巨构之中,从而成就了个人的艺术。

可以这样说,如果没有日本之行,没有西北的写生历练,就不会有1956年的长卷;反过来,正是这一长卷,印证了黎雄才留学日本与行走西北的价值和意义。如果我们公认《武汉防汛图卷》是黎雄才一生中最重要的作品,则这一作品之基础就在他早年的日本与中年的西北之行,在于他于笔墨和写生的双重研习中所探索的介于概念性与观察性之间、介于传统与现代之间的个人表现样式,从而让趣味与时代高度统一,在不失去笔墨与线条魅力的同时,完成对传统的开拓与创新。从这一意义上来讲,《黄花岗夕照》、《潇湘夜雨图》、《风雨归舟》和西北系列作品,是构成《武汉防汛图卷》的前因,时代之催化是条件,画家本人的主动探索则是动力,最后成全了一个伟大艺术家的全部辉煌。

《写生进入笔墨》,《文艺研究》2015年6期,中华人民共和国文化部中国艺术研究院主办,国家艺术理论类核心期刊,文艺研究杂志社出版。国际标准刊号:ISSN0257-5876,国内统一刊号:CN11-1672/J。

[1] 《山月随人过野桥》,23×32cm,1921,落款:“秋色苍茫草木雕霜 采得半肩挑深深寒叶迷岐路山月随人过野桥 老桂山 雄才写意”。补题:“一九八九年四月端州罗君从家乡来穗携余癸亥年所作之小品云是余童年十一龄写赠家父之师黄彦卿所藏求余易以近作惜画中无年月为各署款因补题识之雄才”。刊《黎雄才先生从艺八十周年画集》,广州市教育基金会、广州市教育委员会出版,1994,9页。陈迹对黎之出生年月有考证,可参考之。

[2] 《竹林七贤图》,82×54cm,1922,落款:“竹林七贤图”,补题:“一九七六年秋返故乡端州于家中捡得余十二龄时所画之竹林七贤图已残缺不全因为补题雄才并识”。同上,11页。

[3] 黎雄才早期画法受其老师陈鉴影响,李伟铭对此有评论。见李伟铭《图像与历史—20世纪中国美术论稿》,80页,中国人大出版社,2005。

[4] 《仿米家山水》,98×41cm,1923,落款:“乙丑春日端州十三龄雄才意”。同注1,13页。

[5] 《人物手卷》,16×88cm,1924,落款:“再发登临趣雏僧遇故交扁舟系河 结队以云坳约践中 会栖留古佛巢石亦饶韵事钟声任人敲”。补题:“是帧无款是余十三龄时所作一九七九年三月友人送回并嘱以新作易之雄才补记于广州”。又补:“一九二四年于端州家张裱画店见易君山作此图因临之但未署款雄才再题”。同注1,15页。

[6] 见李伟铭《图像与历史—20世纪中国美术论稿》,79页。

[7]《潇湘夜雨图》,45×65cm,1932,同注1,19页。也见《黎雄才佳作赏析集》,高要市黎雄才艺术馆出版,2004,06页。

[8]《近代日本绘画》,尾崎正明监修,东京美术,2003,首页及二页。

[9]《 同注3,84页。

[10] 见《黎雄才佳作赏析集》,高要市黎雄才艺术馆出版,2004,05页。

[11] 同上。

[12] 《寒夜啼猿》,109×33cm,1931,落款:“尝见宋人有寒月啼猿图活现纸上清寒之气逼人仿佛深山闻猿时因忆而图之然非宋人法耳”。再题:“冷泉亭上呼嫌少巫峡舟中总厌多白发老人春梦短月明孤馆奈君何民国廿年元月端州雄才作于春睡画院”。同注10,03页。

[13] 《达摩面壁》,145×72cm,1932,落款:“民国二十一年写于春睡画院雄才”。同注10,07页。

[14] 《达摩面壁图》,74×34cm,1943,落款:“航普法家嘱画并题政之民国三十二季初秋黎雄才时客曲江”。同注1,23页。

[15] 《风雨归舟》,183×76cm,1933,同注10,09页。

[16] 苏辙语见其《论语解》,苏轼语见其《净因院画纪》。

[17] 语出王肇民《画语录》及《王肇民诗词集》两种,岭南美术出版社,1990。

[18] 有趣的是,早年留学日本学习艺术的李叔同,在写于1905年的《图画修得法》的“自在画”一节中,介绍绘画时,采用的却是近似于塞尚的观点:“轮廊法:大宙万类,象形各殊。然其相似之点正复不少。集合相似之点,定轮廓法凡七种。”紧接着,李列出了这七种形来,计有“竿状体、正方体、球、方柱、方锥、圆柱、圆锥”。最后,李总结说:“又有结合七种之形态,或多角体之轮廊。凡花草虫鱼鸟兽人物山水等,属此类才甚多。”不知李之说渊源为何,但用这样一种方法去观察物像,却不是中国的传统,而是西方的传统。见郎绍君、水天中所编之《二十世纪中国美术文选》上卷,上海书画出版社,1999,05页。

[19] 当然,我的说法是相对而言的。仅就写实来说,中国传统绘画也不乏极端写实的例子,比如现藏南京博物院的明清人物肖像系列,其写实程度,就不是西方同类作品所可比拟。讨论艺术的一些概念,尤其涉及具体技法时,都会有所限定,这一点务请读者注意。

[20] 请注意,我在这里所使用的“写实主义”,是一个中国艺术语境中的“西方”概念,而不是西方艺术本身。我一向反对用这一概念去指称西方艺术,就像我们轻易地使用“写意”去指称我们的艺术一样。在我看来,现代中国美术史,如果其背景离不开东西方文化之冲突与融合,那么,它的主题就是“写实主义”进入中国,这一点构成了研究现当代中国艺术的基础。参见拙文《写实主义进入中国》,载《篡图》,河北美术出版社,2007。

[21] 《黄花岗夕照》,149×82cm,1931,落款:“黎雄才作,时民国廿年秋月也”。同注10,02页。

[22] 见李伟铭《黎雄才、高剑父艺术异同论》,同注3,83页。

[23] 董其昌《画禅室随笔》卷二:“文人之画,自王右丞始。……禅家有南北二宗,唐时始分。画之南北二宗,亦唐时分也,但其人非南北耳。北宗则李思训父子着色山水,流传而为宋之赵干、赵伯驹、伯驌,以至马、夏辈。南宗则王摩诘始用渲淡,一变勾斫之法,其传为张躁、荆、关、董、巨、郭忠恕、米家父子,以至元之四大家。亦如六祖之后有马驹、云门、临济,儿孙之盛,而北宗微矣。要之,摩诘所谓云峰石迹,迥出天机,笔意纵横,参乎造化者。东坡赞吴道子、王维画壁,亦云:吾于维也无间然。知言哉。”

[24] 同上注,93页。

[25] 考查黎雄才和黄宾虹在学习绘画上的异同一定很有趣。黎早年学习经历证明,他是一个对新样式特别敏感的人,所以才如此从容地在几种不同的风格中行走,而呈现出不同面貌。黄则相反,强调笔墨在上下文中的前后关系,希望在辩识传统之来龙去脉的基础上学习绘画,并确定发展方向。

[26] 《武汉防汛图卷》,参见雅昌印刷专门印制的图本,黎镇东、陈远远编辑。