一、中国古代寺观庙堂绘塑与建筑的研究意义与学术指向

寺观庙堂,含摄了包括佛教、道教、原始宗教、民间宗教与基督教在内的几乎中国所有宗教的活动场所。寺观庙堂绘塑与建筑作为宗教场所中的重要组成内容,具有密切的相互依存关系。因此综合研究中国宗教活动场所中具有特定内涵的文化集聚,不仅关涉到中国宗教活动场所的神学意义与宗教功能,更关涉到中国宗教与社会文化互动的重大问题,尤其关涉到宋明以降中国宗教的“世俗化”问题。

寺观庙堂的美术史研究是一个老生常谈的话题,以往相关研究多以综述性和概论性为主,深入的个案研究不多。因此,打破这种综述的局面,推动寺观庙堂的研究深入下去,做具体细致的个案研究显得尤为必要。可喜的是近年海内外年轻学者的贡献颇为可观。 另一方面,经过统计和分析的民俗资料也能够为我们映证许多古代的历史事实。因为,历史并不只是离我们很远的那个年代,今天的事情在明天就是历史,回头看一切都是历史。同时,能否有效地利用旧的证据,能否提出新意,不仅是一个如何广泛搜集和使用证据的问题,更重要的是研究者采用什么样的眼光进行重新解读。

寺观庙堂的美术史研究以永乐宫和法海寺为代表。自上世纪60年代王逊先生和金维诺先生分别对永乐宫和法海寺的壁画人物做了细致的审读,〔1〕历时半个世纪,其图像资料籤集丰富,绘塑与建筑的关系也得到了相当的认识。近年又有台湾学者黄士珊和曾肃良的硕士论文做个案深入,而尤值得关注的是其尝试了美术史另一个可讨论的空间,即藉由永乐宫、法海寺壁画所触发的区域、文化、宗教等多层面的讨论,更进一步探讨元明职业宗教绘画在地方与中央的发展情形。〔2〕

以永乐宫所处山西地区为代表,考古及艺术史学者对此地的寺观庙堂绘塑的图像进行了较为系统的整理,甚而至于地下文物的梳理也较其他各省更受到重视。〔3〕而同时,山西地区丰富的史学资料也成为近年历史学中区域史研究、戏曲史研究以及民俗风俗史研究的关注焦点,个案研究精彩。

海外美术史学者巫鸿更提出了“建筑和图像程序”的方法研究,以求全方位理解石窟设计者和赞助人的原有意图,以及图像的原有宗教功能和政治隐喻。〔4〕无疑具有启发性并拓宽了研究视野。

1983年以来全国艺术科学规划课题及1993年以来的国家社会科学基金资助项目中,〔5〕约有10项与寺观庙堂相关的课题立项。而自上世纪90年代以来各大专院校博硕士论文的研究也在力求从更宏观的角度和更深入的个案分析进行阐释。〔6〕

目前寺观庙堂绘塑研究的瓶颈主要在于:1、寺观庙堂保存现状不理想。2、寺观庙堂内建筑与绘塑多经历代重修,其保护观念与现代科学意义上的文物保护观念迥异。3、由于历代的重修及中国古代宗教信仰的多元性,导致寺观庙堂中绘塑意义的模糊,难有圆融的解释。

二、以河北正定隆兴寺为例的思考

墓葬壁画研究中的整体读法,反映了美术史研究中方法、视野、角度的变化,这种协调和重新定位史料与解释之间的关系,将器物与装饰纳入到更大的整体中进行思考的现象,对于寺观庙堂绘塑与建筑的美术史研究有所启发。〔7〕而海外学者的研究已尝试了先一步的成果。

同时,由于宗教史研究的是一个从古代到现代有机延绵下来至今依然存在于中国社会生活中的文化传统。社会生活中的很多宗教现象是由来有自的,都需要历史的陈述和现实的映证,才能真正地了解它的文化内涵与社会作用。同时,文献资料中所记载的宗教历史很有可能是经过古人选择和过滤的,它已经不再是过去历史事实的重演再现,这就需要研究者能够穿透过这些“层层积累”的障碍来重新陈述宗教史。因此,墓葬壁画研究中所使用的整体读法,在运用到寺观美术史研究中时就更牵涉到跨越时空的历史记忆,需要研究者对古代生活有一种“同情之了解”。

作为美术史上的重要遗迹,河北正定隆兴寺累积问题集中,内容丰富,具有一定的代表性,历隋至清直到1999年的千余年的重建、重修、重塑与重绘,其间建筑、雕塑经过重修、拆除、重建、迁移,平面布局或扩展或缩小,时光荏苒,隆兴寺见证了历史的沧桑变化。〔8〕

1、并非一气呵成的整体设计

墓葬“保护”的概念在于完整的呈现与现状保存,而寺观庙堂的“保护”则是基于历代的重建、重修、重塑与重绘。

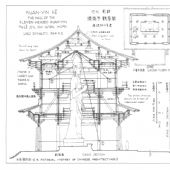

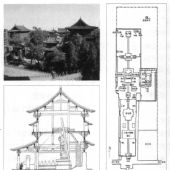

以河北正定隆兴寺为例,其平面呈长方形,目前布局和建筑保留了宋代的建筑风格,主体建筑都分布在南北中轴线及其两侧,依次为双龙照壁、天王殿、大觉六师殿(遗址)、摩尼殿、牌楼、戒坛、慈氏阁、转轮藏阁、御碑亭、大悲阁、弥陀殿、毗卢殿等。整体结构符合佛教仪轨,建筑布局完整统一,但存在其中的建筑和绘塑均历经宋、金、元、明、清的不同程度修建与重塑重绘。其中还立有隋代的《龙藏寺碑》。以作为山门的天王殿为例,其建筑为宋代遗构,其上加入了清代的小木砚,殿内主像为金代布袋和尚以及1982年重塑的四大天王。

有关隆兴寺的文字记载,散见于地方志、碑刻、古建筑文字题记等。目前以河北省正定县文物保管所编著的《正定隆兴寺》汇集资料最为完整,〔9〕作为中国古代建筑的系列丛书之一,该书将其沿革、建筑、碑刻、遗物进行分类梳理,附有实测图、诗钞和大事记。〔10〕另外河北省文物局主办的《文物春秋》杂志发表了大量相关的考古资料与研究文章。

在建筑史专家如梁思成、祁英涛和傅熹年、张家骥和萧默的著述中,隆兴寺的建筑与雕塑的关系至为密切。对雕像的膜拜直接导致建筑的布局,其中慈氏阁内弥勒像与建筑关系、大悲阁中观音与建筑的关系成为研究重点。张家骥对各类雕塑、壁画与建筑的关系着墨较多,探讨如何解决建筑空间对塑像的影响,以慈氏阁为例,设计者用减柱法,取消了底层的两根前金柱,扩大了佛像前的空间。在这种巧妙的安排中,可以想见建筑的意匠和塑像的创作是在统一的规划经营之下才有可能。〔11〕傅熹年对于中国早期佛教建筑布局演变及殿内像设的布置的研究,认为在辽代蓟县独乐寺观音阁、宋代隆兴寺等,则中为空井,各层可从不同高度观像,并使顶层正对观音像的头部。在尽最大可能更好地衬托像设这一点上,它们是一致的,在观音阁的设计中,最优先考虑的是利用建筑创造出一个特定的环境,提供若干最佳视点,尽可能衬托出观音像的高大庄严,并造成肃穆神秘的气氛。〔12〕萧默也对宗教建筑中空间与塑像的良好关系进行了论述,总结三点:使塑像所处的空间特别高大,以空间的对比来强调它的重要性;尽量使塑像处在一个相对独立的、具有较强的完整感的空间内;塑像前景争取尽量开阔,减少遮挡,以便于瞻视并保证有足够的礼拜场地。〔13〕总之,建筑史专家都认为隆兴寺中建筑与雕塑的规划是统一和相互映衬的。

这也让我们的研究联系到中国最普遍的关帝庙,明人王思任云:“穷乡妇孺,小有灾患,又惟关帝是呼是吁。”〔14〕北京关公庙在正阳门,处于左庙、右社之间,在民间影响巨大。关帝形象反映在多个层面上,有历史上的蜀汉名将,有佛教、道教中的保护神,有从宋代话本到明代《三国演义》的文学形象,还有民间传说中的红脸关公,而这些文献资料都影响到对于关羽艺术形象的塑造,以及关帝庙建筑空间与造像的相互配合关系之中。有关这一学术研究就不仅需要田野考察,还要深入到民间中去了解它的来龙去脉。当然,无论是民俗学、宗教学与图像学方法的互相渗透,还要归到艺术学的角度。也正如葛兆光教授所言:图像研究有图像研究的方法,图像研究,并不仅仅是把图像还原作文字,然后读出它的意思,而是要从图像有而文字没有的那些要素里面,分析出一些隐匿很深的意思来。西方图像学就是从圣经图像开始的,它已经形成一整套理论和方法,特别是如何从图像中分析出思想的“意识”来。〔15〕

再如四川一地的武侯祠,受到寺庙形成过程中的历史因素与信众喜好的影响,其建筑格局差异颇大,而由此基础上形成的祠庙造像形制自然也就不尽相同。成都武侯祠是由先帝庙与武侯祠合并而成的寺庙,其布局与造像均以刘备及其臣属为主,而仅将武侯祠附于庙后。与此相反,在隆中武侯祠中,供奉刘、关、张的三义殿则仅被放在大殿之侧,作为附殿。〔16〕

对于这样一些整体的,但不是一气呵成的寺观庙堂绘塑与建筑设计,甚至包括地方性的民俗、民风、信仰等庞杂内容的叠加,今天的学术研究如何来解释,如何来蠡清学术脉络,由此引发我们如下的思考。

2、跨越时空的历史记忆

自上个世纪80年代以来,研究“集体记忆”的学者们关注的一个焦点是:社会人群如何以某种媒介(文字、歌舞、定期仪式、口述或文物)来传递集体记忆。文物或图像与集体记忆间的关系被一再强调。因为不仅个人为便于回忆常常将知识与经验图像化,而且社会为强化集体记忆也常依借文物或图像的构筑。因为我们所记得的过去是为了现实所重建的过去,所以我们要思考的是人们如何利用“过去”来解释当前的群体关系。

古代文献记载与文物遗存可以当作是人群集体记忆的遗存,它们是在某种个人或社会的主观“意图”下被创作以及被保存的。因此在这种研究中,我们探索寺观绘塑与建筑的内容的重要性并不在于它们所呈现的“史实”,更重要的是,为何历代要如此刻意保存这些记忆。也就是说,我们希望经由这些遗存来探索留下某种记忆者的“意图”,这种意图常常表现其个人或社会的一种价值观或心理倾向。

寺观中留存下来的文化集聚,它们的制作与保存,常是在人们某种“意图”下完成的。也就是说,历史文献作为一种集体记忆的传递媒介,它所传递的有时并非完全是客观的历史事实,而是主观的、选择性的历史。它经常是当时某一人群,或某一社会阶层的人,选择、重组他们认为重要的“过去”以合理化社会现实,因而留下的记忆遗存。这些文化遗存的制造、搜集、拥有、典藏都可能表现行为者的“心理构图”, 而这种“心理构图”反映了个人或社会的一种价值观、心理倾向、文化倾向。

三、深化寺观庙堂绘塑与建筑的美术史研究

由多学科专家共同参与完成的教育部人文社会科学重点研究基地重大项目:中国寺观堂庙文化资源研究,这是一个跨学科、跨文化的横向项目。其研究目标在于系统、深入地考察中国寺观文化资源,并能由此揭示中国寺观堂庙文化资源的共性特征,同时在方法学上则望催生新的学科增长点。

较之于西方司空见惯的模式,中国人的信仰非常独特,“教”在中国文化中从不限于信神的宗教,而是指一切应该信服实践的教导。因此在中国古代礼教胜过宗教,多元盛于单一,复合性远超排他性。20世纪30年代李景汉在河北定县做社会调查就认为大多数人还是“崇拜偶像,几乎无所不信”,他们并不属于任何宗教性的组织,只是一种习惯性的民间的仪式、活动以及其所呈现出来的信仰与观念, 也正如鲁迅先生所说:中国有迷信、狂信,但是没有坚信,很少“信而从”,而是“怕而利用”。 此一过于纷乱的信仰特性,至今仍使许多西方学者一筹莫展。然此看似散漫不规的信仰现象,复被一种至今尚不十分清楚的因素统合起来,更复杂化了对中国古代宗教信仰的认识。而借助跨宗教、跨学科的研究可以对此难题提供不同于传统的观察与解释,修正、增进人们关于中国宗教及信仰的认识。

这一课题的研究过程让我们有了如下的一些猜想:

1、在这一研究过程中,应当把中国寺观文化置于中国宗教实践技术中予以考察。

寺观庙堂中的绘塑建筑与法会仪式有着相当密切的关系。以水陆法会与水陆画为例,水陆法会是中国宗教活动中最隆重、规模最盛大、所需时间最长的一种仪式,水陆画是举办水陆法会不可缺少的圣物之一。水陆法会的大小和水陆画的多少又是寺院实力的体现,它涉及到水陆殿的建筑规模、坛场的布置为法事活动提供的空间,雕塑的设立与内坛布局的关系。同时,悬挂水陆画的数量从宋代苏轼的16轴到南宋志磐的26轴,以至发展到明清一堂水陆画定型为126轴,以及水陆画中所绘不同内容悬挂在水陆殿内不同位置等等问题都牵涉到绘塑与建筑以及仪式的互动。

再如道教,它信仰三清、玉皇等无数神灵,有着沟通人神的种种仪式和方法,有外丹和内丹的知识和技术,它设立了一个追求永生与幸福的终极理想,还以“治”或“洞天福地”为中心建立了自己的教团组织,它把古代中国各种真实的或想像的知识、技术、神话和传说统统整合在一起,也把古代中国人最深刻的生死忧虑和最普遍的生活理想放在它最关心的位置,为信仰者们设计了超越生命和趋吉避凶的道路,而成为中国人自己的宗教。〔17〕而道教中的种种图像,如祭祀仪式时悬挂的“幕“、道观的平面样式、神像的方位和等级、坛场布置的空间形式,以及这些空间的、平面的、立体的各种图像的历史演变等都是与仪式有着重要的联系。

由于仪式是用一整套清晰的象征方式,依靠有规律的重复,在人们心里产生暗示的作用,它是把一些共同的观念和规则予以合理化的方式,它所形成的观念和规则,对仪式参与者会有潜移默化的影响,所以社会学家帕森斯指出:“终极价值观、社会结构和社会团结所依赖的情感,是通过仪式的作用才不断地变成力量的状态,从而有可能有效地控制行动和分派社会的诸种关系。”仪式、方法与技术有时又是宗教中最现实、最有影响的一部分内容,透过社会所看重的仪式,学者可以更为深入地理解事件的全貌。

2、传统关于中国寺观文化的研究,多是以宗教作为区分的单一研究(如对佛教之寺院文化、道教之宫观文化等的研究)。仅就宗教文化研究本身而言,这些研究的学术价值与实践意义显而易见。但如落实到中国人的信仰特性而言,则有许多问题很难获得圆融的解释。中国古代信仰多神能够包容亦有含糊。所以如能以跨宗教的视角切入,将中国寺观文化综合加以考察,以求获得中国人信仰的某些特性,也是一种全新的尝试。

古代百姓到寺庙、道观以及各种供养神鬼的地方去祭祀还愿的个人目的多为求医、求子和求财。作为个人行为,这些目的也许可以包含古代百姓的大部分生活理想。但是,作为集体性质的民间信仰活动则影响更大。所以学术研究更需要的是追寻这种信仰的背后,理解民间生活的观念。古代民间信仰的功利性很强,它以“灵验”为本位,追求的是“有求必应”,要解决的是家人平安、身体健康、事业顺利等等实际问题,对于所信仰的神灵与教义,却常常有“认知上的暖昧”。〔18〕

再如景安宁对收藏在加拿大安大略博物馆的一幅大型道教壁画的研究,学者认为其研究的精彩之处,不仅在于他说明这种壁画向一个方向焦距的空间布局,象征了道教神仙谱系礼仪、天干地支、阴阳五行;而且还非常精彩地指出,由于它可能出自某个佛寺,所以它的聚集点,居然不是道教的尊神,而是佛陀,这样,就变成了“佛法广大威慑道教众神,迫使其全体屈从,上自老子,下至地支众神,集体礼拜于佛门”,而它的产生背景,则在元代的蒙古统治者与佛教对道教的压迫,和元代佛道的斗争相关。〔19〕

3、传统关于中国寺观文化的研究,往往只从单一的学科(如建筑者只研究建筑、美术者研究美术),如能以跨学科多维度、多视角的合作,将中国寺观文化综合加以考察,就文化的整体性而言当更有利于认识宗教文化的价值。

中国寺观庙堂文化所呈现的事象异常复杂,仅有宗教学的理论方法显然不够,圆融的解读要求纳入历史学、人类学、社会学、民俗学、艺术学、文化学等多重学科领域的理论方法。因此,前辈的建筑学者和美术史学者自40年代起均能将建筑史与雕塑史打通研究,对于今天的跨文化研究大有启发。而在国际汉学界,法国学者马伯乐的《中国道教和民间宗教》对欧洲道教研究影响深远。在1968年第一次国际道教研讨会上,法国学者针对道教研究的现状和问题提出一个清单,说明要研究道教的一些问题,其中包括道院制度、道教与异端、道教与现代化、佛道关系、道教与方术、道教在政治史上的意义、来世观念、降神术、意识中的幻觉、房中术、道教内的相互关系、思维模式等共14个研究重点。这种跨文化的研究思路对于包括道教研究在内的学术史研究影响广泛。

学科界限的打破是一种必然的趋势。在传统学科领域的边缘或者交叉界面,比较容易产生新的成果。例如历史学领域资料范围的扩大,学者们不仅利用各类正史之外的地方志、文书档案、墓志、金石碑铭、诗词、笔记、小说乃至书信、契约、谱牒、婚帖、账簿等文字资料,同时还能对包括图像资料、历史遗存、考古出土文物等各类实物资料、情境场景的综合认识及其与文献资料的互补和互证。

在急剧变化的今天,中国传统可以在现代化进程中进行转化,或者说现代化的进程中包含对传统的发展或对历史的追思。数千年来习以为常的思路、信奉的理想以及赖以生存的信心,“百姓用而不知”,而研究民间信仰更需要的是追寻这种信仰背后,理解民间生活的理念。司马迁讲“究天人之际,通古今之变”,除了要讲清古今的嬗变,更重要的是解决历史变通的原因。因此,解决“怎么样”和“为什么”的问题需要深入研究和缜密思考,更需要深厚的功力和穷毕生的精力加以探讨。

注释:

〔1〕王逊《永乐宫三清殿壁画题材试探》,见《文物》1963年第8期。金维诺《永乐宫壁画全集》,天津人民美术出版社1997年版;金维诺《法海寺壁画帝释梵天图》,见《美术研究》1959年第 3期;金维诺《北京法海寺明代壁画》,河北美术出版社2001年版。金维诺、罗世平《中国宗教美术史》,江西美术出版社1997年版。

〔2〕黄士珊《从永乐宫壁画谈元代晋南职业画坊的壁画制作》,台湾大学艺术史研究所1995年硕士论文。曾肃良《北京法海寺壁画之研究》,台湾师范大学2002年硕士论文。

〔3〕中国佛教文化研究所编著《山西佛教彩塑》,中国佛教协会1996年版;柴泽俊编著《山西寺观壁画》,文物出版社1997年版。

〔4〕巫鸿《敦煌323窟与道宣》,见《礼仪中的美术——巫鸿中国古代美术史文编》,生活•读书•新知 三联出版社2004年版。

〔5〕资料来源:全国哲学社会科学规划办公室http://www.npopss-cn.gov.cn/index.html

〔6〕如金维诺先生自1997年以来在中央美术学院人文学院指导的博士论文数篇。

〔7〕巫鸿《武梁祠——中国古代画像艺术的思想性》,三联书店2006年版。

〔8〕张鹏《整体读法与历史记忆》,见《首届高等艺术院校美术教育年会论文集》,中央美术学院人文学院2007年版。

〔9〕河北省正定县文物保管所编著《正定隆兴寺》,文物出版社2000年版。

〔10〕但不无遗憾的是该书的图像资料仍不够完整,如摩尼殿中的彩塑悬山至今未见完整图像。

〔11〕张家骥《中国建筑论》,山西人民出版社2003年版。

〔12〕傅熹年《中国早期佛教建筑布局演变及殿内像设的布置》,见《傅熹年建筑史论文集》,文物出版社1998年版。

〔13〕萧默《中国建筑艺术史》,文物出版社1999年版。

〔14〕王思任《杂记•罗坟关圣帝群庙碑记》,见《王季重十种》,浙江古籍出版社1987年版,第193页。

〔15〕葛兆光《佛教研究方法谈》四,见《世界宗教文化》2005年第1期。

〔16〕段玉明《中国祠庙的造像》,见《寻根》1997年第4期。

〔17〕葛兆光《古代中国:道教的修炼、仪式和方法》,见《中国典籍与文化》2002年第2期。

〔18〕瞿海源等《民间信仰与经济发展研究报告》,台北省民政厅1989年版。

〔19〕景安宁《元代壁画——神仙赴会图》,北京大学出版社2002年版。