申玲,她绝对真诚地活在自己的世界里。这个世界,没有污染,没有雾霾,纯净而祥和,哪怕是其中的一草一木,都生动得苍翠欲滴。这不是所有的人都能够做到的,因为只有经历过才有资格放得下。

申玲,成名很早,一路平顺。她从美院附中读起,在美院油画系本科毕业,之后就留校任教,直至今日。90年代初在同学一辈彷徨徘徊之际,申玲和她的夫君王玉平就已经联袂于中国美术馆开了画展,开幕式搞得轰轰烈烈,按照现在的说法就是“嗨到爆棚”。90年代初发生在美术界的另一件大事就是“新生代”的崛起,而作为代表人物的申玲自然成为了时代潮流的标志,成为了后辈的偶像。“新生代”对于美术史的意义,在于宣告了“一个旧的时代的结束”,确证了艺术新势力的登堂入室;“新生代”在社会文化史上的贡献,则是确立了“个性”的正当要求和张扬了“我”的身份价值。作为“新生代”中的代表艺术家,人们也日益关注到了申玲创作中的那些个性特征:鲜明的表现主义风格,朴素的日常生活题材,以及自由的表达、有力的情感、多姿的笔触和奔放色彩,也正因为如此,人们才会越发深刻地感受到申玲作品中的那种不加遮挡的真挚、不加羁绊的倾注和不加修饰的叙述。

虽然有着表现主义的明确特征,但是90年代申玲的作品还是带有强烈的叙述性。这是一个关于“我”的主题和围绕着“我”的周遭环境,画中的“主角”永远是画家自己、亲人、同学、朋友和学生,画中的“地点”大多是美院的大教室、简陋的工作间、同学的出租房以及校园附近的“理发店”等。在作品中,申玲往往将人物放在画面的近景,同时刻意营造出一种深度有限的室内空间。这样,既突出了人物的叙事关系又统辖着画面的整体结构,也体现出了画家精准的处理手法和细腻的语言表达。1990年代申玲还参加了一个名为“女画家的世界”的系列展览,这个系列展览被称之为“90年代第一个女性艺术展”,并“标志着中国当代女性艺术的发端”。事实是90年代中期申玲从“新生代”逐渐出走的力量,就源自于自我个性的顽强发展以及作为女性创作者的身份觉醒。继而,申玲将针对个人化和私密化的日常生活叙述转化为女性群体的观察视角和态度立场,将针对周遭人物关系叙述提升为人类生命的体验和生存问题的叩问,将“非深度的画面结构”以及直觉的把握、感性的释放视为自我性别和生命意义的认识。

90年代末申玲开始关注“男人与女人”的题材。表面上来看这一题材延续了前一阶段对于日常生活的热衷,只是作品题材变得更加私密,然而在更深的层次上申玲已将自己的视角转向了“性”和“身体”的女性主义阐释。申玲毫不避讳自己对于“性”的兴趣,认为“性爱”是人类生命中最美丽的本质,也是人类生活中最快乐的事情。而自己的创作就是要以强烈的表达形式,将最为个人化、私密性的“性爱”大胆描绘出来,进而呈现来自女性的真切感受和认识态度。“身体”也是申玲关注的画面内容,那些在隐秘空间中的男欢女爱被赤裸裸地表现为肉体的“搏斗”和“纠缠”,但是在夸张饱满的画面中,健壮的身体表现出的却是内心彷徨和思想茫然,隐含着的是画家对于现实生活中“无聊感”的激烈调侃。与此同时,画面中的“男体”总是那么的苍白乏力,而“女体”却是强大而有攻击性的。申玲表达了自己从女性的角度去观察两性关系的当代社会学观点,积极颠覆了权力话语的传统结构,提醒我们去搭建一种符合当代文化价值观的新型社会关系和社会生活。申玲也坚信「艺术就是生活的创构」的理想,坚定地认为唯有如此艺术才能拥有力量。

从“男人与女人”系列再出发的申玲,日常生活已经不是她创作的重心,而女性的情绪表达和直觉感受却逐渐成为画面的中心。那些的“闺蜜”、“粉床”、“调笑”甚至是“春梦”等等,是画家有意抓取的当代生活无聊片段,在表面光鲜和欲望横流之下可以看到腐烂的滋生和美好的流逝。此刻的申玲更像是一个“旁观者”,于是她将自己的观察拓展为整个社会生活。一方面是光天化日之下的光怪陆离——“拍婚纱的男女”、“傍大款的女郎”、“生日会上的同学”、“婚宴上的偶遇”、“KTV中的欢庆”、“开业式上的剪彩”——尽管热闹非凡、欢天喜地,但是公共生活中的逢场作戏和肆意背叛已然比比皆是;一方面描绘了在“浴室”、“盥洗室”里的私密交往——大多的是情侣或夫妻之间的平凡生活场景——这里,真切得没有真相,贫瘠得不见激情,提示了男女关系的现实危机甚至是当代性的悲剧宿命。

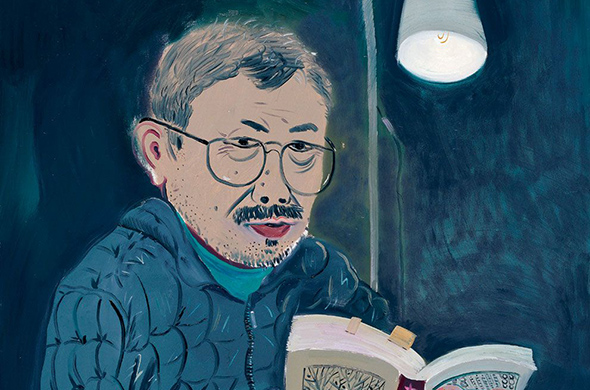

2003年申玲决意搬到了远离城市的近郊,开始了"离群索居"的画室生活。她似乎放下了一切的重负,从人们的视野中悄然消失,但她把自己的生活安排得如此怡然自得,画画之余她也经常来到罗马湖边自己心仪的咖啡馆里独处思考。而创作态度也逐渐“内敛”,观察方式随之从“外观”走向“内观”。在创作中画家更多地开始画“女人”,“我喜欢画女人,喜欢观察周围的女人”,申玲这样解释,“那一张张涂着厚厚的粉,描了眼圈,扑了腮红,抹了红嘴唇的脸,总能吸引我的注意力,提起我的兴趣。”事实是申玲不再关心任何的“主义”和“观念”,竭力希望重归纯然个人化的创作境遇。画家将画“女人”视为针对自我的主动剖析,仿佛画的不是别人而是自己,就像是在镜子里寻找另一个的自我。对自我的剖析越深入,申玲发自内心的冲动越充沛。为了达到视觉上的冲击力,申玲的“情人”系列往往采用全景式的描写和饱满的构图,将主体人物放置在画面前景。画家甚至采取了“放大”与“特写”式的画法,除了“近距离”地展现了人物的外貌特征,更将人物的复杂情绪、多变心理连带着自我剖析的结论而公布于众。

事实是从创作“男人与女人”开始,申玲的画面已经在无意识中摆脱了早期作品的严谨肯定,走上了随意而轻松的道路。对应于申玲此刻自由闲适的生活,随意、轻松的笔触更是画家心境的合适脚注。除了表现主义的影响,画家的率真手法还有不同的来源——涂鸦艺术的随性、民间艺术的自由、儿童艺术的天真以及中国绘画传统的书写性——相互激荡又融汇贯通。申玲迷恋起那些书写性的风格,并藉助画册图集去遥想古人的即兴之作。她提笔画了很多随想性的画稿,有毛笔的,有铅笔的,有钢笔的,还有一些被涂上了一层淡淡的色彩,柔美而光鲜。这些作品或许让人联想到课堂的写生或者创作之前的那些画稿,然而申玲却视之为自己创作最珍贵的部分,甚至不惜花费了大量时间来不断完善这些的作品。

在日记式的生命记录之外,这些作品的意义还在于它们彰显了申玲的创作日常化和研究日常化。在经过了“拿起”和“放下”的生命历练之后,申玲似乎可以做到内心荣辱不惊和笑看江湖风云了,于是就有了“花鸟”这一新的系列。申玲把“花鸟”系列归结于每天的平淡生活,以及画家对于自我生活方式的推崇与尊敬。申玲说现在的自己更像是一个活在真实之中的女人,而画室的生活就是这个女人的全部生活。“为了画一张牵牛花的作品,我可以每天到花园去观察,之后就是在画室里画到天黑,画到手臂都无法抬起为止”,申玲这样告诉我。申玲的“花鸟”系列,选择的就是她住家周围的花花草草,有些是按照不同季节去画的同一个主题,自然而然就“生长”出了两拼、三拼的超大画幅,还有几张一个系列的作品组合。而当平淡成为无可挑剔的时候,观赏者的感动就会油然而生。

我从“花鸟”系列中读到了一个女人的绝对真诚,同时女性的用心和细腻犹如花蕊芬芳般沁人心脾。我也感受到了平淡生活赋予申玲创作的那份绚烂,它的魅力不在于营造出色彩与造型共振的视觉刺激,而是纯粹而丰富的色彩、收放自如的挥洒以及激情洋溢的诗化气质。申玲流畅的笔触散发出率真质朴的情感,绚烂的色彩在层层迭迭中绽放光芒。空间转化为层次,光影柔和成情调。在我看来,申玲不是一个普通的画者,而是与她的作品激情共存的生命体。所以在「花鸟」系列中,绽放的不仅仅是那些自然中的花朵,鸣叫的也不仅仅是那些造化中的虫鸟,而是归于平淡又绚烂绽放的申玲自己,还有她臻于成熟的艺术方式,以及她人生态度的低吟浅唱。