2014年2月14日,高居翰(James Francis Cahill,1926-2014)教授以87岁高龄(按中国算法,虚岁八十九)逝世于美国加州柏克利小城的家中。这位学者的离世无疑标志着一个时代的结束。在这个时代,绘画史是美国的中国美术史学科中最活跃、最灿烂的部分,绘画史学者也被视为美国的中国美术史家的代表。这个时代的结束不是在这一天完成的,它是一个过程,至少可以追溯到高居翰的老“对手”方闻退休的2000年。实际上,在20世纪90年代中期,普林斯顿大学的中国绘画史专业方向已经很难找到优秀的生源,就已显示出学科的危机。1999年12月纽约大都会博物馆召开的“中国书画鉴定国际学术研讨会”上方闻和高居翰两派人马就《溪岸图》真伪问题展开针锋相对的讨论,这一事件可以作多角度多层次的解读,但最难以回避的是学科内部深刻的裂痕:美国作为东亚以外最大的中国古代绘画收藏地、全世界研究中国古代绘画的中心和学术风向标,经营将近一个世纪,却没有能对学科基础――鉴定问题建立基本一致的标准。次年方闻退休,美国的中国绘画史专业全速下滑的大幕彻底拉开。在这20年中,很大程度上由于就业市场状况,在美国获得博士学位的台湾艺术史生源较多地回流台湾,使台湾取代美国成为中国绘画史研究中心。同时大陆的学术界也相当活跃,专业队伍借大学扩招之机急剧膨胀,艺术史著作的出版与社会反响都相当积极(尹吉男主编、三联书店出版的《开放的艺术史丛书》堪为代表)。方闻在台湾担任“中研院”院士,在大陆的两所大学指导博士生,高居翰的主要著作都被译成中文,先后出版了台湾版和大陆版,这些可以视为两位学术带头人对学术重心回流中国本土趋势的积极回应。学术重心回流本土是好事,但这并没有改变绘画史在中国美术史这块越做越大的“蛋糕”中份额不成比例地缩小的窘境,换句话说,绘画史边缘化的趋势在加速。

造成这一状况的原因很复杂,其中人才培养的困境恐怕是比较关键的一环。而书画史人才培养之难,换句话说是书画史难学,原因似乎可以列出以下几项:

一是艺术史学科范围扩大,优秀生源有更多元的方向选择。以美国为例,学中国书画史不但门槛更高(当年方闻的学生很少有在十年以内拿下博士学位的),由于学科积累丰厚,其成果获得美国学界认可也更难。前辈学长出成果难和找工作难自然会影响后来者选择绘画史的积极性。当然,在一个正常的社会中,学习某一专业首先是为了解决个人生计,而非走上“光荣的荆棘路”,这并不应该受到苛责。但是优秀生源少了,不但名家大师的后备力量少,推介本领域的力量也就少了。

二是中国美术史对古代汉语言和文字的要求很高,书画史研究者还应当会认读各种书体和印章,而这方面的训练体系还没有建立起来。进而言之,在整个中国美术史界,一般的古汉语教学也没有得到足够的重视,遑论“艺术史应用古汉语”。人们总以为古汉语也是汉语,古代中国人也是中国人,现代中国人理解古代中国会很容易。孰不知随着传统社会的崩溃,古代中国人对于现代中国人已经成了陌生人,至少在艺术方面,现代中国人对现代外国人的了解远远超过了解自己的先人,也就是说“代沟”的问题要大于“国界”。语言文字是一个民族最重要的非物质文化遗产,古汉语是进入古代中国的钥匙,它在教学中的地位至少应与外语等同。而在事实上,两者的地位被错置了,这源于错误的认识。论性质,古汉语是与梵语、拉丁语并列的世界三大学术语言之一(在许多专门领域,作为小语种的古今民族语言也是学术语言),而现代汉语和大语种外语都是工作语言(当然对于研究外国语言文学的学者来说,外语也是学术语言)。一位人文学者能力的理想组合是熟练掌握至少一门工作语言及至少一门学术语言,而不是将两者混为一谈。现代外国学者和二战结束以前成长起来的汉学家之间的重要差别就是古汉语能力。前者学习汉语的条件貌似较为优越和便利,但所学的汉语以现代汉语为主(而对现代汉语成熟程度之质疑,以及现代汉语教学之失败,自是语言学界一大话题),目的是与现代中国人进行交流,而不是与古代中国人进行交流。也就是说,他们获得了第二门工作语言,但大多没有熟练掌握古汉语这门学术语言。而早期汉学家学习汉语时,现代汉语尚未成熟,教学中古汉语仍占很大的比重,甚至还包括书法,因而他们对中国古代文化的了解,不但超过今天的汉学家,也超过今天的大多数中国人。

三是风格分析方面,由于书画的工具材料最为简单,操作手法的奥秘(“笔墨”)成了理解风格的关键。最理想的应对办法是研究者有一定水平的书画实践能力。然而书画实践与学术研究不但在个人时间精力分配上会构成矛盾,在思维特点上也有很大的矛盾,很难兼顾双修。在中国本土,修习实践的条件要好于外国,因为师资较为丰富,而且新中国在很长一段时间内将美术史专业设置在美术学院,在这方面是有优势的。但是最近十多年来学习西方,综合性大学纷纷设立艺术史专业系科,美院的美术史学科也表现出“去美院化”的倾向,或者说由于专业分工的高度发达已经使美术史学者无暇他顾,在忙于开放的同时变得更加封闭,这项优势正在丧失。在西方国家,则连寻找这方面的师资(在很多地方甚至包括购置物质材料)都非常困难,很难开展实践和教学。

四是当代美术史正在日益变成“图片的美术史”,教学、研究和传播都高度依赖图片,普通学习者面对实物的机会仍然较少,而在从实物变成图片的过程中,书画的局部信息和细节信息乃至品质信息都是损失最大的。例如书画本幅以外的引首、题跋、外签中体现的流传信息与前人意见,在印刷的画册中基本都付阙如;本幅以内的印章、文字也往往因图片太小而无法看清;笔墨的品质感经过大幅度缩小和印刷调色,也多产生变异。图片是一把双刃剑,既大大便利了研究,也给研究带来许多困难甚至误导。

五是书画作为中国美术史在中国本土以及外来学科体系中较早发展起来的门类,也与一系列“学术成见”相联系,而成为“新艺术史”解构的对象,然而“新艺术史”又无力为书画树立新的学术思维与阐释架构。这里最重要的可能就是“摆脱美术史研究与收藏及鉴定的关系,而将其转化为一个‘纯粹’的人文学科”(巫鸿:《美术史十议》,三联书店2008年,第30页)的倾向。这种行为无异于抓着自己的头发离开地球。因为艺术史的基础就建立在实物收藏(而非图片库)之上,而收藏代价的昂贵使鉴定成为一个无法逾越的环节。仅就学术研究本身而言,如果摒弃“假画一钱不值,因而没有研究价值”的成见,对作品不同的年代归属与个人归属,也会把阐释的努力指向完全不同的方向。具有讽刺意味的是,二十年来,社会公众(尤其是中国公众)对收藏和鉴定的兴趣日益增长,鉴定问题已成了艺术史中唯一可以迅速成为公共话题的内容。不论是世纪之交美国的《溪岸图》之争,还是中国大陆当下的《功甫帖》之争都是如此。当公众遇到艺术史家,首要的需求也是解决鉴定问题。这实际上体现了社会对艺术史学科的顽固限定。当“艺术(书画)史本体价值”与“人文学科本体价值”不能相容时,学科的危机就会浮现到表层。

六是鉴定本身的困难。因为工具材料的简单易得,加上牵涉的社会关系最为复杂,书画历来是作伪的重灾区。又因为几乎全部是传世的而且可移动的文物,书画的鉴定任务最重、困难最大。但是鉴定是无法实证的,只能是推论的结果。即使考虑到每个人掌握标准宽严不一的因素,由于证据、样本和经验的逐渐丰富,鉴定者对许多作品的看法也会随着时间而改变,总体上看,会有越来越多的“真迹”和“名作”将会被判定为伪作(与此相比,被埋没的真迹重见天日的例子只是极少数)。书画鉴定和其他美术史研究在开始阶段都需要确定一份可靠的作品目录,但因为刚才所说的原因,这份目录却是很难稳定的,它会随着时间的流逝而变动。书画鉴定者对这种变动是最敏感的。这个问题对处于“学术处女地”或曰“空白区”的研究对象并不突出,对于研究者非常拥挤的成熟领域就相当突出了(比如文徵明研究)。不幸的是,“学术处女地”或曰“空白区”正变得越来越少,而拥挤的成熟领域则越来越多,也就是说,既难以回避、又难以解决鉴定问题的情况越来越多。这实际上也是很多学生不学书画史,以及部分学者试图消解鉴定的重要原因。然而回避和消解都是鸵鸟政策,你看或者不看,鉴定的问题就在那里。

作者:邵彦,中央美术学院人文学院副教授,邮址:100084,北京海淀区清华园荷清苑5-1-702。

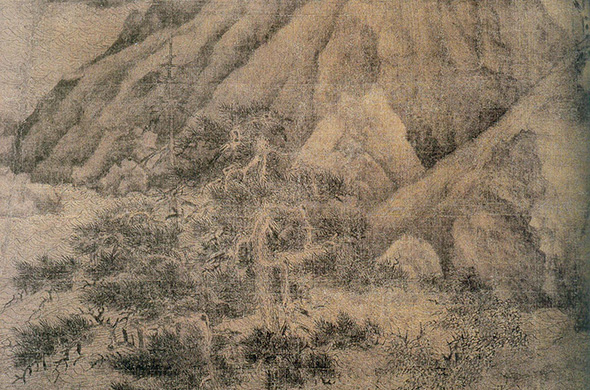

附图:

图1 英国陶瓷收藏家大维德在其著作《中国陶瓷图录》中的毛笔字自跋,呈现标准的黄庭坚风格,是否出于其亲笔尚有待考证。但在著作后缀以跋语而非《后记》,通篇用文言文写成,还有用印方式(引首章斋馆号“恒丽阁”,款后二印分别是姓名印“大维德印”和别号印“江邨居士”),这些都显示出他对中国传统文人文化非常熟悉。

[注:此图系网上找来,系翻拍画册,有变形,请美编处理。]

图2 启功早年山水画。启功先生既是著名的学者和书画鉴定家,也是出色的书法家和画家,是书画研究者难以企及的标杆。他从小打下了深厚的旧学与传统书画功底,这是他22岁时为恩师陈垣先生所画的《窥园图》,书法尚显稚嫩,但笔墨韵味相当纯正。

[注:启功赝作太多,此图近年已有赝本见于拍卖,本图片取自可靠画册,但有跨页,只能请美编处理。]

图3 宋徽宗内府摹张萱《捣练图》卷全貌,美国波士顿美术博物馆藏。这个例子关联到中国古代绘画史研究对象的很多问题,如摹本与底本的差异,署名艺术家的真迹风格,装裱和题跋的认读以及它们在研究中的重要性。但通常发表的只是画心部分,并且很多美术史著作错误地声称它体现了张萱或宋徽宗本人的风格。

图4 《溪岸图》局部,美国纽约大都会美术博物馆藏。大多数中国和华裔学者相信它风格高古,非常接近董源的时代,甚至有可能为其真迹。但是《溪岸图》的例子吊诡地说明:就书画鉴定的主要依据――风格――而论证,是难以说明持不同意见者的。

图5 《功甫帖》本幅,上海私人藏。《功甫帖》本身的鉴定难度不高,吊诡的是,这一次控辩双方都避而不谈风格本身。

(本文发表于《美术观察》2014年第6期。作者邵彦,中央美术学院人文学院文化遗产学系副教授,专业领域:中国绘画史、书画鉴定。)