宋辽时期外交活动频繁,文献记载内容丰富,但囿于图像资料的匮乏一直未能进入美术史研究的视野。 幸而近年相关考古文物发现提供了一定的参考,启发我们剖析这一外交事件的内在原因及艺术与政治的互动关系,探讨艺术在为政治服务的同时,如何在本体上的自主,以及由此总结出的理论,比如默写通神、目识心记、得心应手等等,如何进一步影响人物肖像艺术的发展。

一、宋辽御容往来史实与反响

1、宋仁宗与辽兴宗和辽道宗间的御容互赠:

庆历年间,宋辽两朝维持和平的状态,互通书画诗赋,共铸“两朝永通和好”的政治局面。 宋辽御容像的往来恰好发生在庆历增岁币后,史书记载,“庆历中,王君贶(王拱辰)使契丹,宴君贶于混融江,观钓鱼。临归,戎主(兴宗)置酒,谓之曰:南北修好岁久,恨不得亲见南朝皇帝兄(仁宗),托卿为传一杯酒到南朝。乃自起酌酒,容甚恭,亲授君贶举杯,又自鼓琵琶,上南朝皇帝千万岁寿。” 辽兴宗首先传达了欲见宋仁宗的愿望。

皇祐三年(1051)八月乙未,宋朝工部郎中知制诰史馆修撰兼侍讲王洙出任契丹生辰使,“……使至鞾淀,契丹使刘六符来伴宴,且言耶律防善画,向持礼南朝,写圣容以归,欲持至馆中。王洙曰:此非瞻拜之地也。六符言恐未得其真,欲遣防再往传绘,洙力拒之。” 其中道出了耶律防曾持礼南朝潜写仁宗圣容的事情,估计发生在庆历七年(1047)十二月乙丑,当时耶律防由契丹帝遣派,以左千牛卫上将军身份与右谏议大夫知制诰韩迥担任贺正旦使。

到皇祐五年(1053)十二月壬子,辽兴宗再诏人臣曰,“朕与宋主约为兄弟,欢好岁久,欲见其绘像(仁宗),可谕来使。” 转年至和元年(1054)九月乙亥,契丹遣忠正节度使同平章事萧德、翰林学士左谏议大夫知制诰史馆修撰吴湛,来告与夏国平,“且言通好五十年,契丹主思南朝皇帝,无由一会见,尝遣耶律防来使,窃画帝容貌,曾未得其真,欲交驰画象,庶瞻觌以纾兄弟之情。” 这次或带来了契丹圣宗和兴宗的绘像。

自庆历中至至和元年的近十年之间,辽兴宗或亲谓宋使、或诏人臣使节转达,以求仁宗御容,其中还曾派耶律防数度窃写。辽帝称欲亲见宋帝御容的原因乃是宽慰兄弟之情,坚实兄弟之义,并使子孙得识圣人形表。

至和二年(1055)四月,契丹国主遣保安军节度使耶律防,殿中监王懿等来贺乾元节,“因以虏主绘像为献,且请御容,许之。” 这次朝见时,耶律防作为熟捻宋朝政治文化的老朋友,言及宋朝以富弼为相,曰“天子以公典枢密而用富公为相,将相皆得人矣。”因而得到仁宗之赏赐。 耶律防为求宋朝御容,“以其主之命持本国三世画像来求御容。 这三世画像或为辽景宗、辽圣宗和辽兴宗像。 再求宋帝御容,无论本朝的二世或三世的画像作为交换,凸显了辽朝的充分的诚意与迫切的心态。

而这一次确实得到了宋朝的首肯, 是年八月辛丑,宋朝派出欧阳修假右谏议大夫充贺契丹国母生辰使, 可惜的是虽然将持送仁宗御容往,却遇到兴宗去世,于是改充贺登位国信使。” 这一交换御容的活动也不得不暂时搁浅了。 但无论如何,至和二年辽朝以三世像先献宋,粉碎了各种争议与谎言,宋朝也下达了交换御容的谕令。距离成功仅差一步。

索求宋帝御容像的旧事重提是辽道宗继位后第三年,即清宁三年(嘉祐二年1057)三月乙未,契丹遣林牙左监门卫大将军耶律防、枢密直学士给事中陈顗再次来求圣容。而且陈顗唯恐传奏不尽悉,写札子咨问。 此后辽朝于三月、六月、九月先后遣使求宋帝像,而宋朝却未顺利答应,“乃遣权御史中丞张昪等行令谕以后持新虏主绘像来,即与之。” 在张昪等到辽朝后,“契丹果欲先得圣容,昪折之曰:昔文成弟也,弟先面兄,于礼为顺。今南朝乃伯父,当先致恭。” 先后的诸多周折,令契丹恼羞成怒,“契丹不能对,以未如其请,夜载巨石塞驿门,众皆恐,永年掷去之。” 最后以契丹先致“新主画像来求御容,许之。” 此后还约定了画像需“置于箧中,令贺正使吴中复等交致之。” 宋帝御容交付辽朝的记载屡见于宋人笔记,辽朝通过不懈的努力终于达成如愿。

2、两度御容互赠引发的不同反应

两度御容互赠的纠结,引发宋朝一片哗然,所谓“交驰画像,朝廷多有议论。” 宋朝反对提供御容的原因是“或者虑敌得御容,敢行咒诅。”也有臣僚认为“契丹方饥困,何能为?然《春秋》许与之义,不可以不谨。彼尝求驯象,可拒而不拒。尝求乐章,可与而不与,两失之矣。今横使之来,或谓其求圣像,圣像果可与哉?” 赵抃也上奏曰:“昼省夕思大为不可。伏自南北和好仅五十年,然赐与万数固多而华夏礼法犹在,岂容渝勳信誓妄行干求。深惟庙堂自有谋算。如向时尝借乐谱,前日将进寿觞,陛下皆能照其谲诈沮彼狂率,今之所请益又可骇,况非国书语及只是黠使口陈,伏望陛下密令馆伴杨察以直词拒之,命中书密院以常礼遣去,庶几远人之议无轻中国之心,则圣神何忧臣子不辱,中外幸甚。”

而赞成的一方如孙抃认为“国家怀柔远方,所仗者信义而已。” 辽道宗执政后,翰林学士胡宿草国书奏曰:“陛下先已许之,今文成即世而不与,则伤信。且以尊行求卑属,万一不听命,责先约,而遂与之,则愈屈矣。” 而欧阳修在《论契丹求御容札子》中更提出了“失信伤义,始起衅隙”的后患。 “二年秋,北虏求仁皇帝御容,议者虑有厌胜之术。” 清宁三年十月宋遣使奉宋主像出发,据《辽史》载,到清宁四年(嘉祐三年)正月癸酉才到辽地。 好在宋仁宗的宽厚与明智,“吾待虏厚,必不然”,可谓一语定乾坤,于是派遣御史中丞张昪成行。

与宋朝在朝的激辩不同,早在宋真宗驾崩时,辽圣宗就已下令在范阳愍忠寺内为真宗设灵御,建道场百日,并下令凡犯真宗讳者都要改换,并差遣殿前都点检崇义节度使耶律三隐、翰林学士工部侍郎知制诰马贻谋充任大行皇帝祭奠使到宋朝参加祭典活动。

而辽道宗在获得宋仁宗御容后,“以御容于庆州崇奉,每夕,宫人理衣衾,朔日月半,上食,食气尽,登台而燎之,曰烧饭,惟祀天与祖宗则然。北狄自黄帝以来,为诸夏患,未有事中国之君如事天与祖宗者。书曰:至诚感神,矧兹有苗。其谓是矣。 宋人笔记多有记载,因系道听途说不免大同小异,王偁记载“遣御史中丞张昪送之,洪基具仪服迎谒。及见御容,惊肃再拜。退而谓左右曰:中国之主,天日之表,神异如此,真圣人也。我若生在中国,不过与之执鞭捧盖,为一都虞侯而已。其畏服如此。 又如邵博所记“虏主盛仪卫亲出迎,一见惊肃再拜,语其下曰:真圣主也。我若生中国,不过与之执鞭捧盖,为一都虞侯耳。其畏服如此。”

直到宋哲宗元祐时期,辽朝仍侍奉宋御容如祖宗,“元祐中,北虏主谓本朝使人曰,寡人年少时,事大国之礼或未至,蒙仁宗加意优容,念无以为报,自仁宗升遐,本朝奉其御容如祖宗。已而泣。盖虏主为太子时,杂入国使人中,雄州密以闻。仁宗召入禁中,俾见皇后,待以厚礼。临归,抚之曰:吾与汝一家也,异日惟盟好是念,唯生灵是爱。故虏主感之。呜呼,帝上宾既久,都人与虏主追慕犹不忘,此前代所无也。”

宋辽两朝的不同态度,也正体现了政治、思想与文化的交融与碰撞。

3、宋徽宗与辽天祚帝的绘像事件

有关宋辽间御容像的事情至宣和初又有新的状况出现。有意思的是这次改由宋朝窃写辽帝御容。宋徽宗时有意征辽,加之童贯意图北方,赵良嗣献取燕之策,“有谍者云:天祚貌有亡国之相”,为证实并亲眼见之委派登画学正陈尧臣假尚书出使,陈尧臣是“婺州人,善丹青,精人伦”,他带领两名画学生使辽“尽以道中所历形势向背,同绘天祚像以归。入对即云:虏主望之不似人君,臣谨写其容以进。若以相法言之,亡在旦夕。幸速进兵。兼弱攻昧,此其时也。并图其山川嶮易以上。上大开赴,即擢尧臣右司谏,赐予巨万。燕云之役遂决。时尧臣方三十三岁(1093-1155,1126年靖康钦宗),迁至侍御史。……”然最终失利,“建炎中,监察御史李寀疏其为黼鹰犬,误国之罪,始诏除。”

其实,说天祚帝有亡君之相的不止陈尧臣一人,早在哲宗元祐四年(1089)苏辙权吏部尚书,出使契丹后撰《北使还论北边事札子五首》, 其中《二论》言及天祚帝时说:“惟其孙燕王骨气凡弱,瞻视不正,不逮其祖。虽心似向汉,未知得志之后,能弹压蕃汉,保其禄位否耳。”只是徽宗单纯依靠御容相术而定夺燕云十六州之谋,有失理智,直接导致了徽宗后期对辽军事的屡次惨败。对此荒谬之举,明代学者黄学海就曾痛惜感叹,“徒知虏主之将亡国而不自鉴,何哉!”

赵抃所奏称“坚求传写圣容归示本国”,有两个问题待解,即为何坚求?归示什么?而其中又涉及到的美术史问题是:为何辽朝画家不得其真,是水平的问题吗?为何辽朝反复索要,到底希望看到什么?而背后的意图又是什么?

可见,上述宋辽之间的御容往来涉及:御容像、御容像画家、御容样式、窃写、相术等,这些也是在五代宋辽以来必须面对的美术史课题。而引起我们兴趣的是,为什么辽朝坚毅不拔地要求看到宋帝御容像?屡次窃写不得其真则反复要求、欲先得不成转而求其次、先期送来辽帝像再求宋帝像阻断了宋朝的各类借口、得到宋帝像后的祭祀膜拜,其背后的动机和目的是什么?除了政治上的动因外,从美术史角度有何启发与问题?

二、宋辽时期御容像的绘制与收藏

1、宋辽宫廷绘制御容像

御容帝后像的创作因其置放位置、使用场合、配合仪式、实践活动和功能的不同,因而涉及对帝后形象,如容貌姿态的样式、配合不同仪礼的冠服、器物配置等等有多元的要求,既有政治表达的需要,也有艺术的审美表现,艺术创作在与政治的互动中,一方面因应政治的需要,一方面又能主动调整和转化,发挥自身的优势。

据《图画见闻志》等画史记载,北宋庆历元年(1041),宋仁宗诏令于崇政殿西阁四壁绘制《观文鉴右图》,图画前代帝王120人之美恶之迹,以为兴废之诫。皇佑初,又命高克明等图绘《三朝训鉴图》,并传模镂版刊印,颁赐群臣及王公宗室。英宗治平年间,于三圣神御殿两廊写创业戡定之功及朝廷所行大礼等图。这些制作虽不称为御容像,但皆追循汉唐麒麟阁、凌烟阁图画旧制,惜画迹无存。宋英宗于治平元年( 1064)下诏,于景灵宫建孝严殿奉安仁宗神御,鸠集画院画家“图画创业戡定之功及朝廷所行大礼,次画讲肄文武之事、游豫宴飨之仪,至是又兼画应仁宗朝辅臣吕文靖已下至节钺凡七十二人。” 同时,南唐时期许多重要作品在其亡国后没入北宋秘府,成为北宋御容绘制的重要参考。

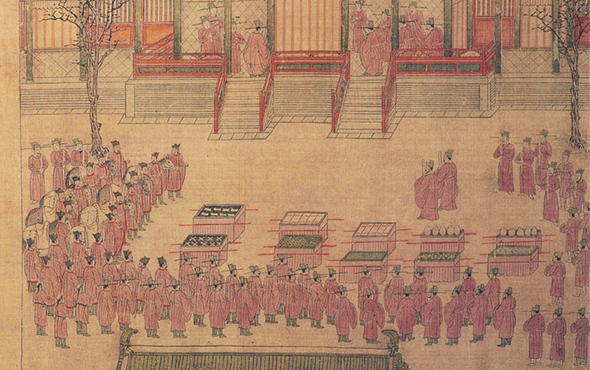

宋辽御容像主要指祭祀大典所用衮冕国服像和常服像,有卷轴、印本、 玉石、塑像等不同体裁,有半身像、全身像、大型像、小型像、侧座像和正面像等不同形式。帝后像还包括行乐图和故实画,如辽太宗驰骑贯狐像、太祖收晋图、南征得胜图等。 另外宋代翰林画家还绘制了太宗乌巾插花像 、弄毬像 ,以及寿星观所存真宗寿星装像 等。怀懿皇后的“紫沙幕装”就是极具魅力的创作。 而文献记载流落于民间的《慈氏菩萨像》,是由高文进创作的功德画,原为章圣御像和章宪明肃皇太后的真容作为宫中小佛堂内供养。 《景德四景》中的《契丹使朝聘图》,以帘相遮,不见宋帝形象,是特殊的表现值得单独研究。 清代南薰殿收藏宋代帝后像至今保存在台北故宫博物院内。 (插图四张)

宋代御容制作机构主要是翰林图画院(神宗元丰后改称图画局),图画院祗候或翰林待诏负责绘制御容,不仅仅奉安于皇宫大内与都城,比如仁宗天圣元年至嘉祐末年先后奉安太祖、太宗、真宗御容于南京、西京、东京、扬州、并州、滁州、澶州等地。

辽代御容像制作亦有相当的文化基础, 其实行的南北面官制中是否有类似翰林图画院这样的宫廷绘画机构尚不清楚,但绘制御容的艺术家应存在于宫廷机构之内,文献记载陈升和张文甫即为翰林画待诏,参与过皇家大型艺术工程。永兴宫使耶律褭履即因长于写真而获减刑。而辽初攻后晋时,取晋图书、礼器及百工送上京,长于写真的汉地画家王霭、焦著、王仁寿就曾为契丹所掠,在辽地供职写生。辽太祖以来御容像兴盛或与这些汉人画家有着直接的关系。

辽朝早有绘塑御容像的传统, 木叶山契丹始祖庙内“奇首可汗在南庙,可敦在北庙,绘塑二圣并八子神像”, 此后,太祖庙、太宗庙、景宗庙等均有供奉帝后像的御容殿。清宁八年辽朝在西京大同府的华严寺内“奉安诸帝石像、铜像”, 华严寺具有皇室祖庙性质,《金史》记载,金世宗于大定六年(1166)五月巡幸西京(今大同)华严寺,“观故辽诸帝铜像,诏主僧谨视之。” 而且这批辽代帝像至元代尚存,“江南道观,偶藏宋主遗像,有僧素与道士交恶,发其事,将置之极刑,帝以问天麟,对曰:辽国主后铜像在西京者,今尚有之,未闻有禁令也。事遂寝。” 光绪年间《山西通志》记载华严寺“有南北阁、东西廊,北阁下铜、石像数尊,相传辽帝后像。凡石像五,男三女二,铜像六,男四女二。内一铜人,衮冕帝王之像,垂足而坐,余皆巾帻常服危坐。” 贾敬颜分析此像或为辽朝帝后像。 可见,辽朝御容像除绘制卷轴外,为适应四季捺钵的政治体制,便于长途跋涉,还创建了活动的宗庙,捺钵有与京城的宗庙建置相同的用于专门奉祀祖宗神主的神帐,在穹庐中设置小毡殿,内置帝后金像,以便随时致祭。 世宗天禄五年(951)九月,在自将南伐途中,曾“祭让国皇帝于行宫。” 圣宗统和四年(986)十一月,南伐北宋,曾“祭酒景宗御容”于军中行帐。 综上所述,辽代御容像分为画像和雕像,材质有金银铸像、白金铸像、铜像、石雕、木雕等多种。

2、宋辽民间收藏御容像:

五代以来就有私人供养收藏先代皇帝御容的情况,他们收藏保存的目的,一般为祭祀、供奉使用,政府亦不加干涉,甚至还默认、鼓励这一做法 。北宋时,宗室、臣庶之家及寺庙多有供奉先代帝后御容,朝廷认为这一做法,虽然其心可嘉,但帝后影像不适合存于臣民之家,后多迎奉入宫或为官护持。 辽代亦有相似的记载,保大三年辽代平城守将张瑴于俗迎天祚帝以图恢复,“画天祚像,朝夕谒,事必告而后行,称辽官秩。” 可见,民间存在着绘制、供养和收藏先代皇帝御容像的情况存在。

3、宋辽时期文献记载中的御容画家:

逼肖其形是中国人物画家的基本功,“为人形,丑好老少,必得其真” ,肖像画是人物画家的必修与必备专长,故《宣和画谱》未将肖像画专设一门,而只笼统地称为道释人物画。两宋时期,随着绘画门类的专门化趋向,尤其是皇室的提倡与需求,肖像画领域出现了专职画家,逐渐形成专门的画科,肖像画从人物画中独立出来,人物画与写真分属不同的系统。南宋邓椿《画继》就把人物传写列为绘画独立之一科。元代王绎《写像秘诀》的出现,标志着这一画科基于实践理论的进一步成熟。

自南北朝以来,画史记载大量能够默识心记的画家,如南北朝时期的谢赫,“写貌人物,不俟对看,所须一览便归操笔,点刷研精意在切似,目想毫发皆无遗失。” 元帝长子方则“随意点染,童儿皆识。” 而张僧繇“笔才一二,而像已应焉”,其成就的获得归于其“手不释笔,俾昼作夜”的勤奋精神,至顾恺之为裴楷画像,颊上添三毛,而神明殊胜。《唐朝名画录》记载,“天宝中,有杨庭光与之齐名,遂潜写吴生真于讲席众人之中,引吴生观之。一见便惊谓庭光曰:老夫衰丑,何用图之?因斯叹服。”更值得一提的是,唐代周昉为赵纵画像“兼得赵郎情性笑言之姿”的故事自唐代至明清画史屡有记载。 自五代西蜀南唐更有众多兼写御容的画家,如黄筌、黄居寀、常重胤、李文才、阮知晦、顾闳中、高太冲等人,其绘画实践与理论经验促进了北宋绘画的发展。

宋朝长于御容的画家既有画院待诏,也有民间画家。如创作御容的王端、僧维真就是民间画师。《画继》谈到画院选用人才“不专以笔法,往往以人物为先。”宋代画家元霭和僧维真因声名显赫,而为名公贵人所多方延请。欧阳黉则因善写贵人,“宗侯贵戚多所延请” ,而肖像创作更成为郝澄“赖以资给”的本事。

宋代有画工特地在街坊设棚为来往行人“写真”,画工创作肖像画时,以框架绷绢素来描绘,清嘉庆《杭州府志》记载了南宋赵君寿在临安水埠边为人写像,“争求写真者,无日间断”。大量的民间需求也是支撑这一成就获得的基础。

据《长编》记载,判鸿胪寺宋郊和资政殿学士晏殊都曾上书言及图画外夷朝贡人物形象,并存入大内府和史馆。 宋辽使节中有长于写真的画家,或将画家假官出使,以完成图写帝臣像的任务。还有一些长于写真的宋朝画家被掳掠于辽朝,带动了辽朝御容像的发展。

在辽兴宗、道宗和宋仁宗间的交往中,最需要关注的一位人物就是耶律褭履,他数次出使宋朝,身兼数职,且是一位画家。正史所载有关他窃写宋帝御容的场景生动而令人赞叹,他能因御容像的成就而获赦免死罪,甚至可以升官问政,反映了耶律褭履的御容画水平之高,同时也说明辽朝对这类人才的需求,并且反映了辽朝“写圣宗真以献”这种奉献御容的渠道是畅通的。

4、辽朝契丹屡求御容原因探析

自五代以来,契丹和辽朝使者先后先后参与过南唐和宋朝的祭祀大典等活动, 或许亲眼见过宋代御容绘像,宋仁宗皇祐三年八月,“乙未,翰林学士、刑部郎中、知制诰兼侍讲、史馆修撰曾公亮为契丹国母生辰使,西京左藏库使郭廷珍副之。工部郎中、知制诰、史馆修撰兼侍讲王洙为契丹生辰使,合门通事舍人李惟贤副之。户部判官、屯田郎中燕度为契丹国母正旦使,内殿崇班、合门祗候张克己副之。太常博士、直集贤院、同修起居注王珪为契丹正旦使,东头供奉官、合门祗候曹偓副之。使至鹷淀,契丹使刘六符来伴宴,且言耶律防善画,向持礼南朝,写圣容以归,欲持至馆中,王洙曰:此非瞻拜之地也。六符言恐未得其真,欲遣防再往传绘,洙力拒之。” 可见,御容像的瞻拜是要遵照一定的规矩和制度。

随着辽代的政治制度逐渐汉化和规范化,圣宗时期开始绘近臣于御容殿,其中御容像的绘制、御容殿的设置及其祭拜礼仪等都需要进一步参考宋代的规制,所谓“观古图画,圣贤之君,皆有名臣在侧”,功臣像“鸳行序列” 的样式以及宋代功臣配享的制度,应该是辽朝契丹屡次求索宋帝御容原因之一。

第二,宋朝御容正面像的传闻或许也是辽朝契丹所期待的。御容正面像在宋真宗时代得到重视。画史记载宋太宗朝图画院祗候牟谷,字子冲,工相术,丹青中尤长传写。端拱年间诏随使往交趾国,密令遍写安南王黎桓及诸陪臣真像。因瘴海飘泊十余载始还京师。因太宗晏驾,闲居阊阖门外。后宋真宗幸建隆观,牟谷以所画太宗御容张于户外,真宗见之悚然,敕中使收赴行在,并诘问牟谷原由,牟谷陈述原委,“所以追写者广陛下罔极之心”,当时《太宗御容》已令元霭写毕,但元霭仅能写侧面,牟谷称“臣窃以南向恭己圣人所以尊也。臣攻写正面者”,于是真宗下令由牟谷重绘正面御容,并擢升为翰林待诏。 正面像的技术处理方式对于一般画家来说有一定难度,相较八分像或半侧面像更难以掌握空间关系。而正面像却又是庙堂中用于瞻拜的最好形式,因此传说中的宋朝正面御容像或也成为礼仪规范过程中辽朝契丹所亟需的。

第三,王霭所画太祖御容,“太祖御容潜龙日写,后改装中央服矣。” 不同服制的御容对于辽朝契丹也具有吸引力。

由此可见,宋辽御容往来的史实以及宋辽御容绘制、画家及交流,其中涉及到美术史诸多问题。明代王绂《书画传习录》的一段感慨充分道出了御容像绘制的条件限制与水平把握的难度:“写真固难,而写御容则尤难。何者?皇居壮丽,黻座尊严……又复凛天威于咫尺,不敢瞻视。稍纵而为之,上者斯时亦严乞正心,不假频笑,画者之已慑而气已索矣。求其形似已足幸免于戾,何暇更计及神似耶?”,这是一位实践者的切身体会总结。宋辽外交中的御容窃写与作为庙堂陈列的御容像有太多的不同,如观察条件的限制和画像功能的殊异等等,因而对画家的创作表现能力,默识心记水平等等有着更多更深刻的要求,画家也就需要承担更重要的责任和压力。

结语

熙宁年间,宋辽文化互动频繁,临清县的王舍城佛剎内存“吴生画禅宗故事”,契丹使节从此路过,当地接使请其游观,“仍粉牓志使者姓名”。辽使邢希古与宋使聊及燕京画家常思言,居幽朔之间,不为利诱势动,可见辽使的儒者之风与文化的互动。 令人感慨的是,其实前述道宗要求宋主的绘像时,“大契丹”早已复号“大辽”,也许正是承认中华文化正统在宋的表现。 而辽道宗懿德皇后萧观音所作《君臣同志华夷同风应制》诗:“虞廷开盛轨,王会合其琛。到处承天意,皆同捧日心。文章通蠡谷,声教薄鸡林。大寓看交泰,应知无古今。” 则进一步彰显了宋辽的文化互动。庆历年间的屡求御容,两朝皇帝交往日久,政治与艺术的密切关系由此可见一斑,同时也对今天的艺术发展有所启发。

(节选自《故宫博物院院刊》2016年第3期)

张鹏 中央美术学院教授,学报《美术研究》副主编,中央美术学院丝绸之路艺术研究协同创新中心副主任兼秘书长