摘要:尼古拉·普桑在《墨丘利、赫尔斯和亚格劳洛斯》以及同时期许多作品中,受到赞助人的影响大量采用奥维德《变形记》等文学题材进行创作。他通过版画借鉴了16世纪画家的构图和人体姿态,吸收了象征手册对该母题做出的寓意解释,在修辞学原则下回答“激情的表现”命题。由于受到赞助人以及有关文人圈子的影响,这幅作品还可能从道德劝诫、炼金术观念以及个人生活这三个不同的角度进行解读。首先,这件表现激情的作品,是寓意人受到正确精神的指引,摆脱异端毒害,与真理结合的道德图式;其次,它可能是包含利用汞(墨丘利)与其他第一元素结合,获取哲人石并最终实现嬗变的炼金术视觉表达;第三,在前两种解释的基础上,它还可能是普桑患梅毒期间利用汞(墨丘利)治疗病痛的手段及心得体会的视觉表达。

关键词:《墨丘利、赫尔斯和亚格劳洛斯》、普桑、激情、表现、修辞学、炼金术

法国17世纪最重要的画家尼古拉·普桑(Nicolas Poussin,1594-1665)是巴洛克风格向古典主义风格转型以及法国绘画摆脱意大利影响获得独立发展的关键人物。他出生于法国北部,早年在巴黎、里昂等地活动。1624年由于受到玛丽·德美第奇(Maria de’Medici)宫廷诗人马里诺(Giambattista Marino)的赞助而获得机会访问罗马。此后除1640年—1642年间短暂返回法国服务于路易十三之外,他一直在罗马工作和生活。

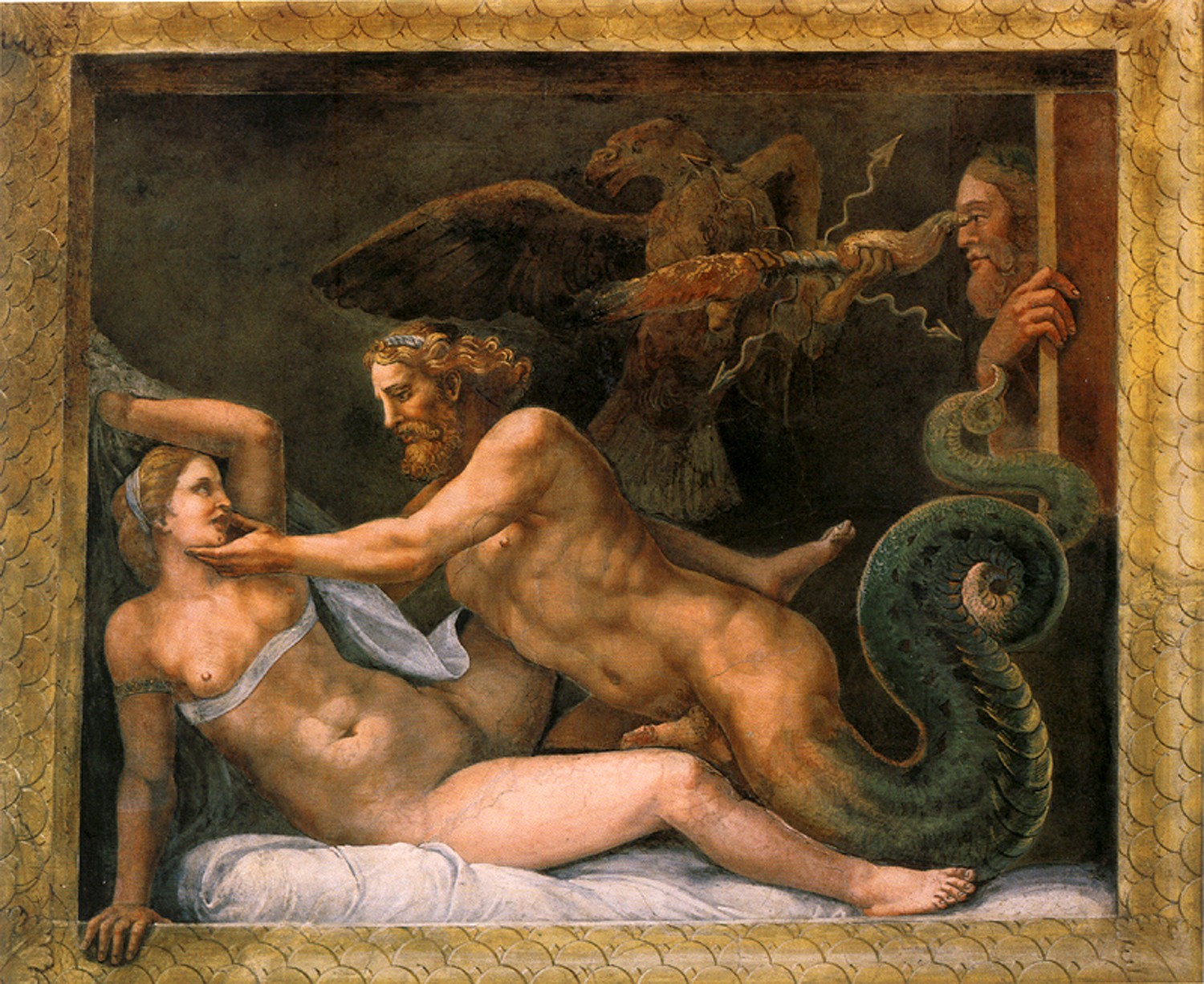

图1 普桑《墨丘利、赫尔塞和阿格劳洛斯》,布面油画,53cm×77cm,1624—1625年或1627年,巴黎美术学院美术馆藏

这件题为《墨丘利、赫尔斯和亚格劳洛斯》的小画(53x77厘米,图1)早期的流传情况不详,仅知道19世纪早期是雕塑家加托(Jacques-Édouard Gatteaux)私人藏品,后收藏于巴黎美术学院(馆藏目录69),然而缺乏可信的文献支持。这件作品由于1871年巴黎公社起义期间受火灾损坏,画幅上部破损严重,并且经过修复,因此较少受到研究者的关注。格劳托夫(Otto Grautoff)未曾在《普桑:其人其画》(1914)中收录此件,怀尔德(Doris Wild)认为此画不属于普桑而是梅兰(Charles Mellin,1597-1649)所作。同时也有多个普桑作品目录收录此画:普桑研究的权威专家布伦特(Anthony Blunt)认为此画作于1627年,而另一位17世纪法国绘画专家蒂利耶(Jacques Thuillier)则一度认为此画归属存疑,直到1994年才将其断代在较早的1624—1625年间,他认为从保存较完好的部分看,“完美程度完全配得上普桑”。[2]

一、主题与图像志

这幅画的主题来自于古罗马作家奥维德的《变形记》中的一则故事,主要讲述的是信使之神墨丘利爱上神话中雅典第一代国王刻克洛普斯之女赫尔斯,她的姐姐亚格劳洛斯因嫉妒而阻挠并受到墨丘利惩罚被变为石头的故事。[3]早在《变形记》成书之前,赫尔墨斯(即罗马神话中的墨丘利)与赫尔斯之间的爱情故事就已经出现在图像之中。现藏于卢浮宫的一件约作于公元前390—380年间的红像式瓶画(图2)描绘了赫尔墨斯追逐一位被认为是赫尔斯的女性即与此主题有关。在希腊化和古罗马时期的雕像中,这个主题也曾经出现过,例如大英博物馆所藏公元前1世纪—公元2世纪之间制作的一件雕像(图3)。1594年,这件雕像被德卡瓦列里(Giovanni Battista de’Cavalieri,1526–1597)刻成书籍插图(图4)而广为人知。

图2 多隆画师《赫尔墨斯追逐妇女(赫尔塞?)》,红像式瓶画,瓶身18.1cm×15.9 cm×22.4cm,公元前390—公元前380年,卢浮宫藏

图3《墨丘利和赫尔塞》,大理石,160cm高,公元前1世纪—公元2世纪,大英博物馆藏

图4 卡瓦列里《罗马的古代雕塑》,1594年,图版30

然而上述这些图像仅仅表现了一对男女的追逐或拥抱的动作,与奥维德的文本所记载的丰富故事情节有出入。虽然从奥维德生活的古典时代开始,《变形记》就已经是最流行的文学作品,但却没有可靠的古代抄本流传至今。现存抄本都不早于9世纪,而完整的版本则从11世纪之后才出现。[4]一件收藏在鲁昂市立图书馆的大约完成于1325年的《奥维德故事集》(Ovide Moralise)的插图手稿(图5、6)为《变形记》提供了最早的图像方案。但是这部手稿对原作进行了相当程度的改编——它用中世纪道德观念改写了古典文学,为原本没有结尾的故事增加了墨丘利与赫尔斯成婚这个结局。相应地,两幅插图主要表现亚格劳洛斯阻挠墨丘利进入赫尔斯房间,以及最后的婚礼。这些图像的人物、衣着、举止和构图,都以典型的哥特风格处理,淡化了神话中的色情和暴力的色彩。

图5《奥维德故事集》插图《墨丘利、赫尔塞和阿格劳洛斯》,彩绘手稿,约1325年,鲁昂市立图书馆藏(Harley MS0.4 (1044), fol. 64v)

图5《奥维德故事集》插图《墨丘利、赫尔塞和阿格劳洛斯》,彩绘手稿,约1325年,鲁昂市立图书馆藏(Harley MS0.4 (1044), fol. 64v) 图6 《奥维德故事集》插图《墨丘利与赫尔塞结婚》,彩绘手稿,约1325年,鲁昂市立图书馆藏(Harley MS 0.4 (1044) fol. 64v)

图6 《奥维德故事集》插图《墨丘利与赫尔塞结婚》,彩绘手稿,约1325年,鲁昂市立图书馆藏(Harley MS 0.4 (1044) fol. 64v)

以鲁昂藏抄本为代表的亚格劳洛斯阻门形象在15世纪到16世纪初的各种抄本保留下来,例如巴黎国家图书馆、海牙王家图书馆所藏抄本(图7、8)以及1497年威尼斯的摇篮本《变形记》俗语版本(图9)中得到了延续。在这些插图中,无论画幅是否包含身在室内的赫尔斯,但无一例外都会专门表现亚格劳洛斯如同看门人一样阻拦墨丘利的动作。在出现赫尔斯的作品中,都会用大门、台阶或者柱子这些建筑元素对内外空间进行区别,这个手法在随后的绘画作品中也被延续下来。有不少书籍插图继续了古代的叙事手法,强调墨丘利被亚格劳洛斯阻挡在门外,与贞女般静坐在室内的赫尔斯分属两个不同的空间,观者常常被安排从墨丘利所在的室外角度观看,仅能通过暗示分割空间的窗洞或柱廊看到处在背景中的赫尔斯。

图7 《王后抄本》插图《阿格劳洛斯阻挡墨丘利与赫尔塞见面》,彩绘手稿,1405—1410年,巴黎法国国家图书馆藏(fr. 606, fol. 10v)

图8 《王后抄本》插图《阿格劳洛斯阻挡墨丘利与赫尔塞见面被变为石头》,彩绘手稿,1450—1475年,海牙市立图书馆藏(74 G 27, fol. 21r)

图9 《变形记俗语本》插图《墨丘利、赫尔塞和阿格劳洛斯》,1497 年,威尼斯

《变形记》和其他古典文学中所记载的众神、英雄与人之间混乱而直白的爱欲关系对中世纪晚期和文艺复兴时期的读者是一项巨大的挑战,包括墨丘利与赫尔斯故事在内的一系列“众神之爱”母题,成为艺术家不断尝试修正传统图式的出发点。如前所述,中世纪的插图画家用基督教精神完全改造古典图像,抹去了古典图像中追逐、拥抱等细节,而主要表现两性之间的隔绝状态,符合宗教去除爱欲的禁欲主义立场,这与同时期对古典主题完全做象征性解释的态度是完全一致的。15世纪以来的人文主义者依据所谓新柏拉图主义原则调和古典文化和基督教信仰之间的矛盾,但明显的纵欲情节与禁欲主义原则间不协调依然突出。然而随着15世纪末,人文主义影响不断扩大,如何在回到古典语境的前提下尝试更加大胆的图示变得更为迫切。“众神之爱”首先出现在大小封建主的府邸壁画和挂毯中,随后也成为艺术赞助人所喜爱的私密题材。随着这类母题进入书籍印刷,图像的流传变得更加迅速和多样,在壁画、油画、插图及版画、挂毯中都有表现。人文主义者、作家和画家、版画家合作,不仅发行大量古代文学作品,而且出版个人创作,利用印刷媒介扩大个人的名声并牟利,这使得原本仅供小团体和少数私人观看的一些图像开始广泛传播开来,与公共图像的互动增强,图像和文字的互动也随之变得更加密切。

图10 索多玛《墨丘利、赫尔塞和阿格劳洛斯》,1510—1513年,“亚历山大房间”天花板局部,罗马法尔内塞别墅

1510-1513年间索多玛(Il Sodoma,1477-1549)在罗马为基吉(Agostino Andrea Chigi,1466-1520)的别墅(今法尔内塞别墅)绘制壁画,其中有被称为“亚历山大房间”者,屋顶布满了以《变形记》为主题的单色小型装饰画,墨丘利与赫尔斯的故事(图10)就位于天花板的一角。由于画幅很小,色调暗淡,观者很难从地面辨认画面主题。但是亚历山大房间的天花板是古典时代之后最先将赫尔斯的裸体表现出来的艺术作品之一。众所周知,索多玛本名叫巴齐(Giovanni Antonio Bazzi),由于他个性张扬、私生活离经叛道而被人称此外号。与他同时在这座别墅工作的还有拉斐尔(Raffaello Sanzio, 1483-1520)、罗马诺(Giulio Romano,1499-1546)等画家,这些人的私生活立场显然有别于教会所倡导的禁欲主义。《变形记》为他们和主顾提供了一块绝佳的图像试验场。

1524年马克安东尼奥(Marcantonio Raimondi,1470或82 – 约1534)根据罗马诺构图的16幅色情画出版了《体位》(I modi)这本书,这些画作虽然以古典神话和古代历史中的众神与名人爱情为题,但画面极为暴露淫秽。教皇克雷芒七世判处马可安东尼奥监禁,下令查禁销毁了所有出版物。但是严厉的手段非但没有禁绝这类图像,反而让冒险犯禁之人有利可图。1527年此书第二版就出现了,而且还配上了阿雷蒂诺(Pietro Aretino,1492-1556)16首色情内容的十四行诗。受到马克安东尼奥影响的另一位版画家卡拉格里奥(Jacopo Caraglio, 1500或1505 –1565)在1527年依据德尔瓦加(Perino del Vaga,1501-1547)和菲奥伦蒂诺(Rosso Fiorentino,1494-1540)等画家的构图刻制了《众神之爱》和《体位》这两个系列版画。有了马克安东尼奥的前车之鉴,卡拉格里奥利用抬高人物的一条腿做遮挡,从而避免直接描绘性器官或交合场面以躲避审查。在这个系列中,就有一幅描绘墨丘利将阻拦自己的亚格劳洛斯变为石头进入赫尔斯房间的画面(图11)。

图11 卡拉格里奥《墨丘、赫尔塞和阿格劳洛斯》,雕版印刷版画, 21.5cm×13.4cm,1527 年,阿姆斯特丹市立博物馆藏

图12 德尔瓦加绘图,卡拉格里奥制版《朱庇特和安提俄珀》,雕版印刷版画,21.1cm×13.5cm,布达佩斯美术博物馆藏

我们不确定此画原本依据的是德尔瓦加还是菲奥伦蒂诺的底稿。学者认为德尔瓦加一件已经遗失的作品《朱庇特和安提俄珀》(图12)为此作品的原型,[5]而从构图和人物造型上看,画面具有菲奥伦蒂诺式的扭动、夸张以及对立布局。墨丘利和赫尔斯大胆的裸露方式与出版内容及目的有关,但同时这幅版画的构图大大丰富了此系列图式,从它开始,暴力和性的张力重新进入图式。尤其是垂死的亚格劳洛斯回头张望的动作和视线所及的方向,正好位于画面的几何中心,这种怪异的动作既让观者错以为墨丘利用暴力杀死亚格劳洛斯,又造成一种亚格劳洛斯在窥视般的感受,死亡和性的诱惑交织在一起增加了画面的冲击力。另外这幅画面左侧三分之一处被一道表示空间分割的方柱切断,墨丘利正大步跨过门口,疾驰进入室内。这种处理表明,画家有意将奥维德故事中惩罚亚格劳洛斯和闯入赫尔斯卧室的两个情节融为一体。从这幅版画开始室内视角变得更加流行。很难完全估计这件版画及其所在系列对此图像志产生的影响,但可以肯定这些系列及其复制品流传极为广泛:有记载仅在1550年就有商贩一次购买250套;不仅如此,他的版画在随后的一百多年中成为陶瓷图案、挂毯和包括医学书籍在内的其他各类版画所参考的重要来源。例如1540-1570年前后,布鲁塞尔著名挂毯匠根据卡拉格里奥的另一个同母题版画制作了《赫尔斯婚礼房间》(图13)一系列共8幅作品,现存美国纽约大都会博物馆。[6]1527年卡拉格里奥版画的意义在于塑造了带有暴力色彩且情欲高涨的幽会场面,取代此前表现这个主题的禁欲主义图式。这个新图式并非出自一人之手,而是罗马诺、菲奥伦蒂诺、德尔瓦加、阿雷蒂诺、马克安东尼奥、卡拉格里奥等人形成的画家、文人、版画家和出版商圈子共同造就的。

图13 达克雷莫纳制图《墨丘利和赫尔塞》,羊毛、丝绸和贵金属挂毯,436.9cm×541cm,约1540—1570年,纽约大都会博物馆藏

图14 博纳索内《墨丘利讲述潘和绪任克斯的故事》蚀刻版画,26.5cm×36.1cm,约1567年,伦敦大英博物馆藏

图15 贝尔塔尼《墨丘利、赫尔塞和阿格劳洛斯》,纸本棕墨水,30.5cm×20.4cm,1566 年,爱丁堡苏格兰国家画廊藏

在此后相当长的时间里,急趋向前的直立男性裸体与屈膝分腿仰卧或靠坐的女裸体成为了墨丘利与赫尔斯两个人物的标准动作。我们在16世纪中下叶的一系列版画中都看到了类似的例子:如博纳索内(Giulio Bonasone,1510-1576)、贝尔塔尼(Giovanni Battista Bertani, 1516-1576)都曾做过类似母题的版画(图14、15)。此外这一图式也被画家运用到“众神之爱”的其他故事中,尤其是与朱庇特有关的内容,例如:罗马诺在泰宫壁画中所绘《朱庇特引诱奥林匹亚丝》(1526-1528,图16)、柯勒乔(Antonio Allegri da Correggio,1489-1534)《达那厄》(1531,图17)。

图16 罗马诺《朱庇特引诱奥林匹亚丝》,1526—1528年,“亚历山大房间”壁画,曼图亚泰宫

图17 柯勒乔《达那厄》,布面油画,161cm×193cm,约1531年,罗马鲍格才画廊藏

连接样式主义绘画和普桑的重要环节还有16世纪末的版画家霍尔齐厄斯(Hendrick Goltzius,1558-1617)这位荷兰版画家不仅大量复制当时意大利名家的作品,而且也是一位具有独立创作能力的画家。纽约大都会博物馆收藏了霍尔齐厄斯在1590年访问意大利时为奥维德《变形记》刻制的版画,其中就有多件以墨丘利和赫尔斯故事为题的画面(图18)。这幅画面以室内为前景,斜向纵深构图,运动感极强,故事的三个不同时间情节被分别安排在画面右上、中后和左前方:右上方是正闯入房间的墨丘利将亚格劳洛斯变成石头,中后方是手拿荆棘拐杖的蛇发嫉妒女神正在挑拨亚格劳洛斯,左前主要画面则是裸体的赫尔斯倚靠在床边,左手抚胸,而墨丘利第三次出现,摘下带翼的帽子急不可耐地向她奔来。霍尔齐厄斯将观者视角从室外拉到室内,改变此前从外向内眺望的程式,新的视角配合着光影效果明显使得观者产生身临其境之感。这个图式很快被17世纪画家所采用,普桑即是其中一例。[7]

图18 霍尔齐厄斯《墨丘利把阿格劳洛斯变成石头后进入赫尔塞的房间》,雕版印刷版画,17.7cm×25.5cm,1590年,纽约大都会博物馆藏

二、创新和寓意

除归属问题之外,对普桑这件作品的第二个主要争论集中在画作断代问题上。尽管1871年巴黎公社起义造成的画面损坏使判断画作品质变得十分困难,但学者们大多承认画作创作的时间在1620年代晚期。奥伯胡贝尔(Konard Oberhuber)认为此画作于1626年,他说:“在这件充满色情、爱意缠绵的作品中,普桑达到了真正的、普拉克西特列斯式的古典主义,甚至连故事中的悲剧含义都没有表达。”[8]这种看法具有相当的代表性。研究者感到这件早期作品情欲色彩与流行观念中冷静克制的普桑风格存在明显的矛盾。在承认矛盾的前提下解释这件早期作品的艺术价值,进一步说明普桑后期风格变化的内在原因对于我们理解他的创作就变得更为重要。

从普桑一生的创作历程来看,这件充满情欲的作品并不是一个特殊的例子。不难发现,除了“墨丘利与赫尔斯”之外,“维纳斯和阿多尼斯”“维纳斯和墨丘利”“维纳斯和萨蒂尔(或宙斯)”“沉睡的维纳斯”“刻法路斯和奥罗拉”“里纳尔多和阿尔米达”这几个主题在普桑初到罗马之后的几年里出现频率极高。而从1630年代开始,这类爱欲意味明显的主题又大大减少。科斯特洛(Jane Costello)认为在1624至1629这五年中普桑经历了“风格转型”(stylistic evolution)。[9]

一般人们认为,这类主题首先与普桑和第一个赞助人马里诺的交往关系密切。1622年诗人马里诺雇佣普桑为自己的作品、奥维德的《变形记》和罗马历史为题创作了所谓“马里诺素描”(现藏于温莎堡)。[10]1623年马里诺邀请普桑与自己一同访问罗马,普桑没有跟随诗人同行,而是在1624年来到罗马,但没过多久,1625年马里诺就去世了。科斯特洛认为所谓“马里诺素描”是普桑在马里诺影响下完成于1624年的15件主要以《变形记》为题材的系列素描作品,尽管马里诺去世很早,但对普桑保持了持续的影响,其诗歌为普桑后来的创作提供了大量主题,充当了后者绘画创作“视觉诗意”以及“神话手册”。[11]

根据蒂利耶的看法,普桑一共创作过6件描绘维纳斯和阿多尼斯拥抱的爱情场景的作品,其中一件已经丢失,存世作品除藏于私人手中之外,有一件藏于罗德岛设计学院美术馆(Rhode Island School of Design Museum,约1628年,76.2 x 101厘米,图19),一件藏于金贝尔艺术博物馆(Kimbell Art Museum,1628-1629年,98.5 x 134.6厘米,图20),另有一幅带有此主题的风景画藏于蒙彼利埃法布尔博物馆(Musée Fabre,约1626年,75 x199 厘米,图21)。这三件公共收藏的作品都完成于17世纪20年代晚期,画中的维纳斯都弯曲一条腿摆出性感的躺卧或侧卧姿势。与上述主题类似的还有在伦敦达利奇画廊(Dulwich Picture Gallery,1626-1627年,80 x 87.6厘米,图22)收藏的描绘维纳斯和墨丘利裸体形象的一件作品局部残片,画中维纳斯以斜卧姿势倚靠在弯起一条腿侧坐的墨丘利身旁。

图19 普桑《维纳斯和阿多尼斯》,布面油画,76.2 cm×101cm,约1628年,罗德岛设计学院博物馆藏

图20 普桑《维纳斯和阿多尼斯》,布面油画,98.5cm× 134.6cm,1628—1629年,沃斯堡金贝尔博物馆藏

图21 普桑《带有维纳斯和阿多尼斯的风景》,布面油画,75cm×199cm,约1626年,蒙彼利埃法布尔博物馆藏

图22 普桑《维纳斯和墨丘利》,布面油画,80cm×87.6cm,1626—1627年,伦敦达利奇画廊藏

这一性感姿势不仅被用来描绘神话中的美貌女性角色,还出现在文学作品中的美男子角色身上。普桑是最早以塔索(Torquato Tasso,1544-1595)的长诗《解放的耶路撒冷》(Gerusalemme liberata)主角里纳尔多与阿尔米达之间的爱情为题进行绘画创作的画家之一。蒂利耶在他的目录中列举了6件相关作品,有3件主题明确并存世至今,其中有两幅《里纳尔多与阿尔米达》分别藏在莫斯科普希金造型艺术博物馆(Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина,约1625,95x133厘米,图23)和伦敦达利奇画廊(约1628-1630,82.2 x 109.2厘米,图24)。[12]在这两幅画中,原本要来刺杀里纳尔多的女巫阿尔米达,在看到他俊美的面容时转而爱上自己的对手。[13]这与达利奇画廊收藏的《维纳斯与墨丘利》类似,画面中呈现肉身美貌的角色不仅限于女性而且还有男性,仰卧沉睡的姿势经过微调保留下来。

图23 普桑《里纳尔多和阿尔米达》,约1625年,布面油画,95cm×133cm,莫斯科普希金造型艺术博物馆

图24 普桑《里纳尔多和阿尔米达》,布面油画,82.2 cm×109.2cm,约1628—1630年,伦敦达利奇画廊藏

这些作品充分说明,在普桑早期作品中这个姿势常常被用来表现有关爱欲主题。其中最接近于《墨丘利、赫尔斯和亚格劳洛斯》一画是德累斯顿古代大师画廊(Gemäldegalerie Alte Meister)所收藏的一幅《沉睡的维纳斯》(约1624年,73.3x 98.8厘米,图25)。这件作品中维纳斯所呈现的姿态与赫尔斯的姿势如出一辙。许多研究者都指出了两幅画在构图上的相似之处。赖特(Christopher Wright)在《普桑绘画全集目录》中认为这件作品与金贝尔博物馆所藏《维纳斯与阿多尼斯》存在相似性,但他认为这件作品尚不能完全确定归属于普桑。[14]翁格劳布(Jonathan Unglaub)认为这幅画与莫斯科收藏的《里纳尔多与阿尔米达》中的里纳尔多动作完全一致,是维纳斯肉体美貌在男性人物身上表现的一种变体:“横刀跃马活像是战神,卸下头盔却成爱神的化身。”[15]

图25 普桑《沉睡的维纳斯》,布面油画,73.3cm×98.8cm,约1624年,德累斯顿古代大师画廊藏

我们无需一一对比普桑此类形式的全部作品[16],但如果将具有类似姿态的主要人物放在一个整体语境之下进行考量,就不难发现普桑在处理此类题材时所关注的主要问题。首先,这些为突出角色身体美感而使用的裸体曲腿卧姿集中创作于1624-1629年这段时间,而且通常以情爱为主题。其次,角色与观者没有眼神交流,大多处于昏睡状态,强调其主体处于纯粹被动,肉体纯粹裸露的物质状态。第三,画面的构图和人像一般都在与画面平行的面上展开,裸体人像往往呈正侧面。与这类人像一同出现的常常还有象征情爱的小爱神(putto)。也就是说,此类人像或人体的局部成为一个个漂浮在17世纪20年代下半叶普桑作品中的能指符号,在不同的语境中指向了维纳斯、奥罗拉、墨丘利、里纳尔多、侍女和赫尔斯。由于普桑对书籍插图非常熟悉,此类符号本身很有可能也是普桑从当时流行的各类图像志书籍插图和样式主义画家作品版画中借用来的。[17]在借用的过程中,普桑对其进行重新构图,剥离了图像在原境中的露骨的色情指涉、赋予它们更加复杂的寓意外衣,科斯特洛称这一现象为图文差异(discrepancies between text and illustration)[18]。而这一复杂过程的关键环节恰好是《墨丘利、赫尔斯和亚格劳洛斯》这幅画:它如同一个网络的中枢,将15、16世纪《变形记》插图、16世纪样式主义画家的创意(invenzione)图式以及1624-1629年间普桑的大量创作联系起来。

1624普桑初来罗马时,首先在多梅尼基诺(Domenichino [Domenico Zampieri],1581-1641)的学校里学习绘画裸体,多梅尼基诺和好友阿古奇(Giovanni Battista Agucchi,1570-1632)曾在1615年一同写作了《论绘画》(Trattato della pittura),虽然此时论文并未出版,但其观念很有可能通过教学过程影响普桑。尤其是在修辞理论指导下创造性地模仿古典作品以求得艺术完美的观念对普桑风格的塑造起到明显的作用。

《论绘画》一文的核心概念是affetti,这个概念在现代汉语中很难找到合适的对译,它指通过姿势“表现出来的人的激情和感情”,这个概念既指人的精神和心理状态,又指这种状态在身体形态上的外显。阿古奇、贝洛里(Giovanni Pietro Bellori,1613-1696)、卡拉奇(Annibale Carracci,1560-1609)、普桑、勒布伦(Charles Le Brun,1619-1690)等17世纪的艺术理论家和画家都对这个概念进行过讨论。人们认为这是绘画与诗(文学)相比有可能的优势所在。诗能够随时间不断展开变化,与静止不动的图画相比,显然更容易描绘人类灵魂多变的状态,但绘画因自身物质性和视觉性比文字更具有冲击力、感染力。在诗画竞争状态下,激情得以表现。[19]因此在物质性画面上寻求affetti(激情的表现)成为普桑等画家最关心的问题。

随后普桑加入了罗马的圣路加学院(Accademia di San Luca)。通过马里诺他结识了乌尔班八世的侄子、枢机主教巴贝里尼(Francesco Barberini, 1597-1679),并遇到了他第二个重要的赞助人:枢机主教的秘书达尔波佐(Cassiano dal Pozzo,1588-1657),此人是17世纪重要的学者、古物学家和赞助人,同时也是罗马猞猁之眼学院(Accademia dei Lincei)成员,有非常丰富的个人收藏。[20]普桑在达尔波佐的鼓励和指导下开始为其收藏绘制动物版画、为出版达芬奇手稿制作插图。[21]也正是在这个过程中,达芬关于affetti讨论给普桑很大启发。[22]1628年,普桑先后完成了巴贝里尼枢机主教的定件《日尔曼尼库斯之死》以及教廷的公共委托《圣伊拉斯谟受难》。同一年,武埃离开罗马回国,普桑就成为在罗马最重要的法国画家,并获得越来越广泛的声誉。后来贝尼尼曾经赞扬普桑:“是真正伟大的历史学家和讲故事的人”(Veramente quest' uomo à stato grande istoriatore e grande favoleggiatore)。[23]这一评价强调了普桑利用修辞技巧运用图像资源表现激情所取得的成就。按照15世纪以来的绘画理论,历史(故事)由人体组成,人体由各部分组成。在普桑的绘画中,前人创作的图像符号通过对比(contrast)、并置(juxtapostion)、连贯(continuity)等修辞格,重新组成人体,再按照一定的修辞格将人体纳入历史(故事)之中。[24]只有从上述修辞学视角审视17世纪绘画才能理解学院派折衷主义和古典主义理论家们所鼓吹的“创造性模仿”,即模仿借鉴前人的视觉符号,而利用修辞理论进行创新。

在绘画中,每个纯粹视觉层面的符号都包含着一定的含义。16-17世纪,为了帮助人们把握图像符号的含义,曾有大量的象征手册流行于世,供人们查找图像含义,或为抽象概念赋形。其中最早的当属1531年出版的《徽铭之书》(Emblemata),其作者是阿尔奇亚托(Andrea Alciato,1492-1550)。半个多世纪之后,里帕(Cesare Ripa,1560-1622)也出版了著名的《图像志手册》(Iconologia)。从16世纪开始,这些手册一再重印,直到19世纪才渐渐退出人们的视野。

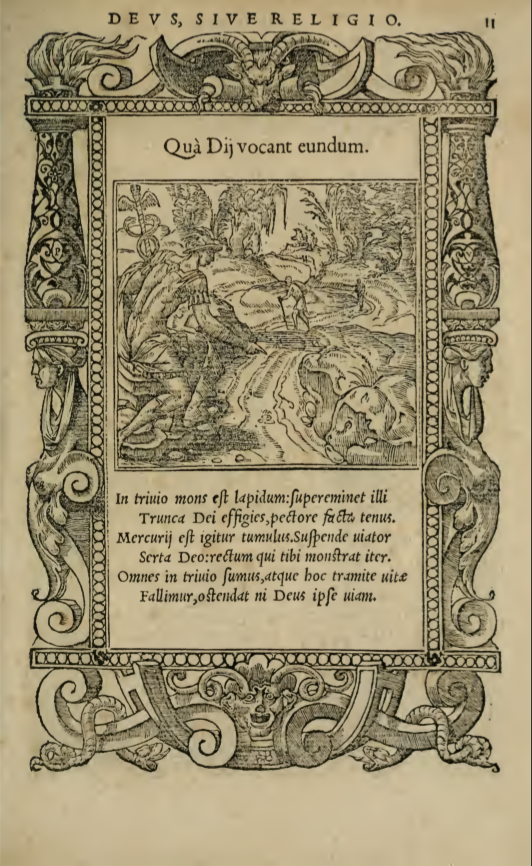

图26 阿尔奇亚托《徽铭之书》第8象征,1548年版

墨丘利的形象在象征手册中多次出现。在《徽铭之书》1548年版中,第8象征的插图(图26)描绘了坐在岔路口的墨丘利为行人指引方向,其标题为:“众神在哪里召唤你,你就往哪里去”(Qua Dij Vocant eundum),图下配诗为:“在岔路口的石山上,立着一尊只雕到胸部的小神像,这就是墨丘利之山。旅人啊,请把花环奉献给神吧,这样你就能得到正路的指引。我们每个人都是岔路口的行人,如果神灵自己不给我们指引,我们生命的道路也将迷失。”[25]不难读出,墨丘利作为道路交通的保护神在此被赋予人生道路指引者的象征意味。而插图中的墨丘利紧靠画面的左边,侧身向右;他头戴双翼,左手拿着蛇杖,坐在路边的大石头上,右手伸向前方指路,双腿弯曲。虽然是坐姿,但在画面最左边指引我们向右观看的动作说明,这个人物是画面中起到联系各元素作用的repoussoir(衬托,直译为向后推)。反观《墨丘利、赫尔斯和亚格劳洛斯》这幅画,墨丘利恰处在从画面左侧向右侧行进的动作中,同样起到repoussoir(衬托)的作用。[26]他的双手双脚动作与《徽铭之书》中的人物形象几乎一样——只是互为镜像的关系。也就是说,普桑极有可能用镜像反转的手法将《徽铭之书》某个版本插图中的墨丘利形象加以修改后运用到自己创作中。

就在《徽铭之书》指路神赫尔墨斯(墨丘利)后面的第9象征中,我们可以看到对所谓“信仰的象征”(Fidei symbolum)的图像和文字描述(图27):“请在一旁画上身着泰尔紫袍的‘荣誉’站在那里,裸体的‘真理’拉着他的右手,再画上贞洁的‘爱’……些图像就构成正确的信仰,它需要‘荣誉’带来的尊敬的教导、需要‘爱’的喂养和‘真理’的哺育”[27]如果把8、9两个象征连起来读,设想一下普桑这样一位生活在16-17世纪的读者在阅读这本书的时候所接受的前后语境,不难产生一种印象:赫尔墨斯(墨丘利)虽然是古典神话中的异教神灵,但他是人灵魂的引路者,代表走向人生正确道路的智慧,而正确的信仰就在赫尔墨斯(墨丘利)指向的方向,即《徽铭之书》的下一页。

图27 阿尔奇亚托《徽铭之书》第9象征,1548年版

总之,从修辞和象征的视角看普桑的这件作品,墨丘利与赫尔斯的结合超越纯粹情欲,带有新柏拉图主义的意味。墨丘利作为神使,象征着属灵、轻盈、具有能动性的精神,而赫尔斯则象征与之对立的沉重、被动的物质和肉身。只有在精神的指引下,肉体才能摆脱混沌和蒙昧原始状态,免入迷途,走向正确的人生方向。

图28 里帕《图像手册》,“异端”,1630年版

图29 里帕《图像手册》,“嫉妒”,1630年版

熟悉《变形记》的观众也会知道,亚格劳洛斯是在“嫉妒”的毒害下阻挠二者的结合。奥维德的“嫉妒”女神是一个手拿荆棘拐杖吃蛇的可怕丑陋老妇形象[28],这个形象与里帕《图像志手册》描绘的“嫉妒”相差很大,反而类似于“异端”。在里帕的书中,“异端”(图28)被刻画成一个裸体丑陋又可怕的老妇人,口中喷出火焰,左手拿书,书中有蛇爬出,右手抓着蛇向四周抛去,她的头发凌乱、胸部干瘪,类似奥维德所描写的“嫉妒”。而“嫉妒”(图29)则被描绘成手持荆棘,肩上站着一只公鸡,身穿带有眼睛和耳朵图案长袍的女性。[29]这两个形象在霍尔齐厄斯的版画中被融合在一起,他将画面中的嫉妒女神刻画成手持荆棘拐杖的蛇发老妇——这说明至少到16世纪末,也就是反宗教改革运动时期,将“异端”形象化的需求使得它与古典文学中最可怕的形象之一“嫉妒”发生了联系,毒蛇、荆棘这些恶行的符号变成其属相。异端(不正确的信仰)是嫉妒的原因,嫉妒是异端的表现之一;因为缺乏正确信仰,因此心灵无法培养好的结果(干瘪、不育);在生活上表现为嫉妒盲目、偏听偏信。普桑在画中将亚格劳洛斯肤色描绘成濒死的暗绿色,她的双眼在阴影中,如同盲人一般徒劳地伸出手。从修辞的角度来看,亚格劳洛斯在画中充当了对比修辞中的反题(antithesis),她既象征异端(不正确的信仰),与赫尔斯(赤裸的真理)相反,又表现为异端阻挠正确信仰的行为方式,即像荆棘一样阻挠通往真理的道路,甚至像蛇一样毒害人的心灵。

在画中,还有三位小爱神,对应着《图像志手册》“正确信仰”条中所谓“贞洁的爱”,正掀开盖在赫尔斯(裸体的真理)身上的洁白织物,为墨丘利(精神)与赫尔斯(肉体)的结合准备。

普桑在这件作品中用图像为奥维德的故事做了一条新的视觉注解,呈现出新柏拉图主义式的灵肉结合的“激情”,这件作品就是人的正确信仰之路的图画隐喻。

三、墨丘利假说:炼金术或良药

也许我们还可以从别的方面来理解这幅画。博洛尼亚人文主义者博基(Achille Bocchi,1488-1562)的《各类象征问题》(Symbolicarum quaestionum de universo genere)在1555和1574两次出版,书中第64象征有一个墨丘利手持七枝烛台正面站立的裸体形象(图30)。插图上方有铭文“沉默敬神”(SILENTIO DEUM COLE),图中墨丘利将手指指向自己的嘴作噤声状,显示出与希腊化时期埃及神祇、沉默与希望之神哈尔波克拉特斯(Harpocartes)的关联。在他的头顶画着一个圆盘,内有拉丁铭文“一在其中”(MONAS MANET IN SE),脚底则用希腊语铭刻着“多言有悔,沉默是金”(ΛΑΛΗΣΑΣ ΜΕΝ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΜΕΤΕΝΟΗΣΕ, ΣΙΩΠΗΣΑΣ ΔΕ ΟΥΔΕΠΟΤΕ)。[30]这幅画原稿是前文提到的博纳索内所作,藏于华盛顿国家画廊。[31]这个版本的赫尔墨斯(墨丘利)与哈尔波克拉特斯相融合,说明希腊化时代东方文化与希腊古典文化交融之时产生的赫尔墨斯秘教崇拜在16世纪下半叶依然有影响。这一神秘主义信仰在15-16世纪文艺复兴时期菲奇诺(Marsilio Ficino,1433-1499),皮科·德拉米兰多拉(Giovanni Pico della Mirandora,1463-1494)等一众人文主义者之中颇为流行,他们甚至将古代赫尔墨斯(墨丘利)崇拜看做是基督信仰产生之前的伟大智慧。赫尔墨斯(墨丘利)因其迅捷轻盈的飞行能力被赋予更多的寄托。正如上面两种象征手册所显示的那样,他变成了人灵魂的指引者,成为正确(信仰)方向的路标。在泛赫尔墨斯(墨丘利)崇拜思想指导下,占星术、炼金术的实践同时展开,其核心是利用第一物质(prima materia)制造哲人石(lapis philosophorum)实现物质的嬗变(transmutation)或曰炼金(chrysopoeia)从而获得财富并认知更高的智慧。

图30 博基《各类象征问题》,第64象征,1555年版

普桑在罗马最密切的好友、第二位赞助人达尔波佐就是这样一位对炼金术充满兴趣的人。[32]达尔波佐对普桑产生的影响中是否包含赫尔墨斯崇拜等神秘因素?很难否定在普桑和他的圈子中,人们对《变形记》中人物形态的变化(Metamorphosis)感兴趣是因为这让他们联想到炼金嬗变。要否定这些可能回答恐怕和肯定它们的难度一样大。

从这一视角来看,《墨丘利、赫尔斯和亚格劳洛斯》画中似乎包含一些炼金术信息。在达尔波佐的收藏中,有不少化学(炼金术)和医疗方面的内容来自16世纪著名的炼金术士帕拉塞尔苏斯(Paracelsus本名 Theophrastus von Hohenheim,1493-1541)。[33]包括达尔波佐在内的整个猞猁之眼学院都深受帕拉塞尔苏斯观点的影响。帕拉塞尔苏斯在传统的第一物质硫磺和汞之外,增加了盐,他认为这三种第一物质分别象征着灵魂、精神和肉体。其中汞的符号就是墨丘利的蛇杖,而墨丘利因其迅捷灵活的特点也被用作汞这种流动的银白物质的名称!在炼金术的语境中,汞(墨丘利)非常重要,因为它是用来嬗变炼金的原材料之一。在表示哲人石时,炼金术士会使用一个圆形内接三角形内接四边形内接圆形的符号(图31)。

图31 哲人石几何示意图

在普桑同时代,带有明确炼金术内容的象征手册已经出现。1617年,德国炼金术士、诗人和作曲家迈尔(Michael Maier,1568-1622)出版了一本包括短诗、散文、曲谱和插图的象征手册《阿塔兰塔赋格曲》(Atalanta Fugiens),次年再版。此书在帕拉塞尔苏斯学说基础上围绕炼金术的学说以文、图、音相结合的多媒体方式进行阐释。手册中有不少涉及墨丘利或者哲人石的内容。书中第10象征描绘了伏尔甘和炉火在两个墨丘利之间(图32),其铭文是“把火给火,把墨丘利给墨丘利,这样你就都有了”;第36象征插图是一幅风景画(图33),有些立方体飞在空中,落在山顶、地面和水中,其铭文是“这些石块就是墨丘利,它落在地面,高踞山顶,居于空中,滋养在水中”。这似乎是指示人们到这些地方寻找汞的手册。图中的汞被标识为一些立方体,像墨丘利一样可以任意飞翔,并且无处不在。同一书中的第21象征,哲人石符号出现在插图(图34)中,有铭文写道:“在一个圆内画上男人和女人,然后画一个外接正方形,然后在外接一个三角形,然后再外接一个同样的圆形,你就可以得到哲人石。”[34]根据此书每一条象征后面所附的散文,可知墨丘利这个名字因其流动、无形的特点既指第一物质中的汞,又代指四大元素中的水和气,还象征人的精神。与之相对的硫磺则代指火,象征灵魂,有时与索尔或狄奥尼索斯相联系。而被帕拉塞尔苏斯加入第一物质的盐代指土,象征肉体,常常与萨图恩或自然联系在一起。总体而言,这种对应关系并非十分严密,但墨丘利(汞)与水和精神的联系则是相对稳定的。

图32 迈尔《阿塔兰特赋格曲》第10象征,1618年版

图33 迈尔《阿塔兰特赋格曲》第36象征,1618年版

图34 迈尔《阿塔兰特赋格曲》第21象征,1618年版

尝试用炼金术中的墨丘利(赫尔墨斯)—汞来思考普桑的作品,就可以发现墨丘利(汞—水)与赫尔斯(物质—土)的结合似乎是对炼金过程的图解。流动的汞与其他金属结合,有可能得到金,这一点直到18世纪还为许多人所相信。赫尔斯代表什么元素,显然是未知的,但是她是赤裸的真理,等待着与墨丘利(汞)相结合。而亚格劳洛斯则代表了错误的配方,汞与许多金属都可合成汞齐从而变成固体,就如同奥维德所记载的那样,亚格劳洛斯变成一块石头。在炼金的过程中,正确的信仰和智慧是必不可少的。真与假,对与错相对比,在普桑笔下经过修辞的炼金术成为一件绘画杰作。

图35 《墨丘利、赫尔塞和阿格劳洛斯》的辅助线效果(庞天瑶制图)

图36 《墨丘利、赫尔塞和阿格劳洛斯》与哲人石(庞天瑶制图)

图37 普桑《在巴库斯面前的弥达斯》,布面油画,98cm × 130cm,,1628—1629年,慕尼黑古代绘画馆藏

在这幅画中,明晰的建筑结构为我们提供了画面构图的辅助线。如果以墙壁和檐口水平线,墨丘利脚部和床脚的地平线以及画面右边线为界,很容易勾勒出一个大致的正方形空间。墨丘利急趋向前的身体恰好处在辅助线左边空间的斜向对角线上。如果将这条对角线向上延长——一个哲人石符号的局部就呈现在我们面前(图35、36)!这幅画的结构很有可能用图像暗示了哲人石的神秘符号,即炼金嬗变的奥秘。前文注释曾提到,1628-1629年间,普桑创作了《在巴库斯面前的弥达斯》(图37),描绘古希腊国王弥达斯从酒神那里获得点石成金的金手指,画面左前方有一个非常明显的裸女,姿态与赫尔斯极为接近,如同左右镜像反转后的一样。这幅画也许可以看做是《墨丘利、赫尔斯和亚格劳洛斯》的绘画反题。

必须注意的是,不同版本的哲人石符号并无统一、严格的几何制图,画面中的辅助线一定在某种程度上有误导视觉的效果。但是,就像上文所述,炼金术在普桑画中的存在不能轻易被排除在艺术史视野之外。

普桑作品的引人之处在于其复杂多意。无论是激情图像的信仰寓意还是炼金术的图像修辞都不能穷尽对此作品的解释——学者对这批作品的断代集中于1624—1629年并非巧合。我们知道1624年刚到罗马的普桑一度生活极为困窘,这既是因为人生地疏,赞助人病故,同时还因为他感染了梅毒,一度数月不能作画。为了维持生计,只能以极低价格出售绘画,直到1629年才基本康复。17世纪,人们对这种疾病的认识还很粗浅,而且很难治疗,许多人因此而丧命或造成终生残疾。但普桑却逐渐康复,虽然有材料表明他晚年手部震颤可能是梅毒的后遗症,但相比其他人,已经可谓幸运。普桑如何治愈了梅毒?这个问题或许也可以从这幅画中得到回答。

在青霉素被人发现之前,治疗梅毒最主要的两手段是由医生、诗人弗拉卡斯托罗(Girolamo Fracastoro,1478-1553)总结提出的。他在1530年发表了诗作《西菲利斯或曰高卢病》(Syphilis sive morbus gallicus ),梅毒(Syphilis)的病名从此得以确定。在这首诗中,他除了用神话传说的方式将病因归结为不敬神灵和骄傲之外,还介绍了两种主要的治疗手段:愈创木脂和汞。

在普桑初到罗马时,马里诺形容他是一个“魔鬼般愤怒的青年”(una furia di diavolo)。[35]研究者据此相信青年普桑的性格容易激动。热情、冲动的性格同时也让他感染梅毒,虽然经历几年病痛,所幸并未因此丧命。“实迷途其未远觉今是而昨非。”可以说,普桑在艺术上的“风格转型”与其人生道路的转折、性格的转变是同时发生的。《墨丘利、赫尔斯和亚格劳洛斯》就创作于这一转变过程中。如果画中的墨丘利是指治愈他肉体疾病的汞的话,难道不也是在精神层面上指引他走向正途的引路人么?

结论

本文以普桑作品《墨丘利、赫尔斯和亚格劳洛斯》为出发点,梳理了此作品图像志传统和与之相关的普桑早期创作图式,并从修辞术、占星术和人生经历三个方面对画面的形式与寓意做出了尝试性的解释。

首先,普桑受到马里诺的影响,以奥维德《变形记》等文学题材为主题,通过版画借鉴了16世纪画家的构图和人体姿态,吸收了象征手册对该母题做出的寓意解释,通过挪用、对比、并置、连贯等修辞格表现灵肉结合的激情,寓意人在精神引导之下摆脱错误信仰与真理结合的道德图式。

其次,炼金术学说很可能通过达尔波佐影响了普桑,这件作品中的人物、构图有极大可能是对炼金嬗变过程以及哲人石符号的暗示。

再次,由于墨丘利可以同时指代神话人物和元素汞,普桑也有可能利用汞(墨丘利)治疗自己的病痛。因此这幅画也可能是他患病和治疗的人生经历以及心得体会的视觉呈现。

这三个不同视角的解释彼此并不矛盾,后两者以第一种视角为基础,并丰富前者,炼金术和良药两说也可互为旁证。三种不同解释也充分显示出普桑这件早期作品的复杂和精彩,值得研究者提出新的看法。

参考资料:

Andrea Alciati, Emblemata, Lvgdvni: Apud Gulielmum Rouillium, 1548.

Art and Love in Renaissance Italy, Andrea Jane Bayer (ed.), New Haven: Yale University Press, 2008.

Achillis Bocchii, Symbolicarvm quaestionvm de vniverso genere, Lib. Tert, Bononiae: In aedib. Novae academiae bocchianae, 1555.

Jane Costello, “Poussin’s Drawings for Marino and the New Classicism: I. Ovid’s Metamorphoses”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 18, No. 3/4 (1955).

Sheila McTigh, “The Old Woman As Art Critic: Speech And Silence In Response To The Passions, From Annibale Carracci To Denis Diderot”,Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 71 (2008).

David Freeberg, “Cassiano and the Nature History”, The paper museum of Cassiano dal Pozzo, London: the British Museum, 1993.

Louis Gillet, “Nicolas Poussin”, in Catholic Encyclopedia, Vol. 12, NY: Appleton, 1913.

Otto Grautoff, Nicolas Poussin: sein werk und sein Leben, Munchen, Leipzig, 1914.

David Landau, Peter Parshall, The Renaissance Print, New Haven: Yale University Press, 1996.

Michaele Majero, Atalanta Fvgiens, hoc est Emblemata nova de Secretis Naturae Chymica, Oppenheimii: Ex typographia Hieronymi Galleri, Sumptibus Joh. Theodori de Bry, 1618.

Konard Oberhuber, Poussin, the Early Years in Rome, NY: Kimbell Art Museum, 1988.

Ovid's Metamorphoses, Books 1–5, William S. Anderson (ed. with introduction and commentary), Norman: University of Oklahoma Press, 1998.

The Practice of Reform in Health, Medicine, and Science, 1500–2000, Margaret Pelling & Scott Mandelbrote (eds.), London & NY: Routledge, 2017.

Cesare Ripa, Iconologia, Padoua: Per Donato Pasquardi, 1630.

R. A. Sayce, “Saint-Amant and Poussin”, French Studies, Volume 1, Issue 3 (1947).

Robert B. Simon, “Poussin, Marino, and the Interpretation of Mythology”, The Art Bulletin, Vol.60, No.1 (1978).

Jacques Thuillier , Nicolas Poussin, Paris: Flammarion, 1994.

Jonathan Unglaub, Poussin and the poetics of painting, NY: Cambridge University Press, 2006.

Doris Wild, Nicolas Poussin, Zurich: Orell Fussli, 1980.

Christopher Wright, Poussin: Paintings, a catalogue raisonne, London: Chaucer Press, 2007.

奥维德,《变形记》,杨周翰译,上海:上海人民出版社,2016年。

塔索,《耶路撒冷的解放》,王永年译,北京:人民文学出版社,1993年。

图版说明:

1. 普桑,《墨丘利、赫尔斯和亚格劳洛斯》,1624-1625或1627,布面油画,53x77厘米,巴黎美术学院美术馆藏。

2. 多隆画师,《赫尔墨斯追逐妇女(赫尔斯?)》,前390–380,红像式瓶画,瓶身18.1x15.9 x22.4厘米,卢浮宫藏。

3. 墨丘利和赫尔斯,公元前1世纪-公元2世纪,大理石,160厘米高,大英博物馆藏。

4. 德卡瓦列里,《罗马的古代雕塑》,1594年,图版30。

5. 《奥维德故事集》插图《墨丘利、赫尔斯和亚格劳洛斯》,约1325,彩绘手稿,鲁昂市立图书馆藏(Harley MS 0.4 (1044), fol. 64v)。

6. 《奥维德故事集》插图《墨丘利与赫尔斯结婚》,约1325,彩绘手稿,鲁昂市立图书馆藏(Harley MS 0.4 (1044) fol. 64v)。

7. 《王后抄本》插图《亚格劳洛斯阻挡墨丘利与赫尔斯见面》,1405-1410年,彩绘手稿,巴黎法国国家图书馆藏(fr. 606, fol. 10v)。

8. 《王后抄本》插图《亚格劳洛斯阻挡墨丘利与赫尔斯见面被变为石头》,1450-1475年,彩绘手稿,海牙市立图书馆藏(74 G 27, fol. 21r)。

9. 《变形记俗语本》插图《墨丘利、赫尔斯和亚格劳洛斯》,1497 年,威尼斯。

10. 索多玛,《墨丘利、赫尔斯和亚格劳洛斯》,1510-1513年,“亚历山大房间”天花板局部,罗马法尔内塞别墅。

11.卡拉格里奥,《墨丘、赫尔斯和亚格劳洛斯》,1527 年,雕版印刷版画, 21.5x13.4厘米,阿姆斯特丹市立博物馆藏。

12.德尔瓦加绘图,卡拉格里奥制版,《朱庇特和安提俄珀》,调班印刷版画,21.1x13.5厘米,布达佩斯美术博物馆藏。

13.达克雷莫纳制图,《墨丘利和赫尔斯》,约1540-1570年,羊毛、丝绸和贵金属挂毯,436.9x541厘米,纽约大都会博物馆藏。

14.博纳索内,《墨丘利讲述潘和绪任克斯的故事》,约1567年,蚀刻版画,26.5x36.1厘米,伦敦大英博物馆藏。

15.贝尔塔尼,《墨丘利、赫尔斯和亚格劳洛斯》,1566 年,纸本棕墨水,30.5x20.4厘米,爱丁堡苏格兰国家画廊藏。

16.罗马诺,《朱庇特引诱奥林匹亚丝》,1526-1528年,“亚历山大房间”壁画,曼图亚泰宫。

17.柯勒乔,《达那厄》,约1531年,布面油画,161 × 193 厘米,罗马鲍格才画廊藏。

18.霍尔齐厄斯,《墨丘利把亚格劳洛斯变成石头后进入赫尔斯的房间》,1590 ,雕版印刷版画,17.7 × 25.5厘米,纽约大都会博物馆藏。

19.普桑,《维纳斯和阿多尼斯》,约1628年,布面油画,76.2 x 101厘米,罗德岛设计学院博物馆藏。

20.普桑,《维纳斯和阿多尼斯》,1628-1629年,布面油画,98.5 x 134.6厘米,沃斯堡金贝尔博物馆藏。

21.普桑,《带有维纳斯和阿多尼斯的风景》,约1626年,布面油画,75 x199 厘米,蒙彼利埃法布尔博物馆藏。

22.普桑,《维纳斯和墨丘利》,1626-1627年,布面油画,80 x 87.6厘米,伦敦达利奇画廊藏。

23.普桑,《里纳尔多和阿尔米达》,约1625,布面油画,95x133厘米,莫斯科普希金造型艺术博物馆。

24.普桑,《里纳尔多和阿尔米达》,约1628-1630,布面油画,82.2 x 109.2厘米,伦敦达利奇画廊藏。

25.普桑,《沉睡的维纳斯》,约1624,布面油画,73.3x 98.8厘米,德累斯顿古代大师画廊藏。

26.阿尔奇亚托,《徽铭之书》第 8象征,1548年版。

27.阿尔奇亚托,《徽铭之书》第 9象征,1548年版。

28.里帕,《图像手册》,“异端”,1630年版。

29.里帕,《图像手册》,“嫉妒”,1630年版。

30.博基,《各类象征问题》,第64象征,1555年版。

31.哲人石图示。

32.迈尔,《阿塔兰特赋格曲》第10象征,1618年版。

33.迈尔,《阿塔兰特赋格曲》第36象征,1618年版。

34.迈尔,《阿塔兰特赋格曲》第21象征,1618年版。

35.《墨丘利、赫尔斯和亚格劳洛斯》的辅助线效果(庞天瑶制图)

36.《墨丘利、赫尔斯和亚格劳洛斯》与哲人石(庞天瑶制图)

37.普桑,《在巴库斯面前的弥达斯》,1628-1629年,布面油画,98 x 130厘米,慕尼黑古代绘画馆藏。

注释:

[1] 本文应上海博物馆之约为2019年11月“美术的诞生:从太阳王到拿破仑——法国巴黎国立高等美术学院艺术精品展”文集所作,承蒙馆方许可发表于期刊,特此致谢。

[2] 各目录收录情况参见蒂利耶目录(1994年)。Cf: Jacques Thuillier, Nicolas Poussin, Paris: Flammarion, 1994, p. 245.

[3] 奥维德,《变形记》,杨周翰译,上海:上海人民出版社,2016年,第68-72页。

[4] Ovid's Metamorphoses, Books 1–5, William S. Anderson (ed. with introduction and commentary), Norman: University of Oklahoma Press, 1998, pp. 37-38.

[5] Art and Love in Renaissance Italy, Andrea Jane Bayer (ed.), New Haven: Yale University Press, 2008, pp. 182, 207-208.

[6] https://www.metmuseum.org/art/collection/search/120044387访问时间2019年11月13日。这系列挂毯的底稿被认为是意大利北方画家达克雷莫纳(Giovanni Battista Lodi da Cremona)。

[7] 另有被归入范巴伦(Hendrick Van Balen I,约1575—1632)名下的一件《赫尔斯和她姐姐与墨丘利》,采用了与霍尔齐厄斯几乎完全一样的构图,不过省略了嫉妒女神的情节。http://www.sphinxfineart.com/Attributed-Hendrick-van-Balen-Antwerp-1575-Antwerp-1632-Herse-and-her-Sisters-with-Mercury-DesktopDefault.aspx?tabid=6&tabindex=5&objectid=176181访问时间2019年11月13日。

[8] Konard Oberhuber, Poussin, the Early Years in Rome, NY: Kimbell Art Museum, 1988, p. 135.

[9] 科斯特洛认为这批素描都是为出版《变形记》所准备的。Jane Costello, “Poussin’s drawings for Marino and the new classicism: I. Ovid’s Metamorphoses”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 18, No. 3/4 (1955), p. 297, 308.

[10] 科斯特洛指出,在15件素描中有11-14件直接以《变形记》为题材,其他题材大多与此有关,Costello, ibid, pp. 299, 306.

[11] Costello, ibid., p. 297. Robert B. Simon, “Poussin, Marino, and the Interpretation of Mythology”, The Art Bulletin, Vol.60, No.1 (1978), p. 64.

[12] Thuillier, ibid., p. 280.

[13] 塔索,《耶路撒冷的解放》,王永年译,北京:人民文学出版社,1993年,第515-516页。

[14] Christopher Wright, Poussin: Paintings, a catalogue raisonne, London: Chaucer Press, 2007, p. 64.

[15] Jonathan Unglaub, Poussin and the poetics of painting, NY: Cambridge University Press, 2006, pp. 85-86. 塔索,前引书,第26页。

[16] 另一个明显的例子是《被萨蒂尔惊扰的维纳斯》(1626年,77 x 100 cm,苏黎世艺术馆 [Zurich Kunsthaus])中的维纳斯形象,但是布伦特和蒂利耶都曾经怀疑此画不属普桑。与之类似的还有伦敦国家画廊藏同题材作品。这两个维纳斯手部动作与赫尔斯不同。此外在《巴库斯面前的弥达斯》(1628-1629年,98 x 130 cm,慕尼黑古代绘画馆)画中左前方的女裸体腿部动作略有别于赫尔斯;《小巴库斯的养育》(1626-1627年,97 x 136 cm,卢浮宫)画中右前方女裸体也可看做此类人像。

[17] Costello, ibid., p. 308.

[18] Ibid., p. 301.

[19] Sheila McTigh, “The Old Woman as Art Critic: Speech and Silence in Response to the Passions, from Annibale Carracci to Denis Diderot”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 71 (2008), p. 239.

[20] Joe Moshenska, A Stain in the Blood: The Remarkable Voyage of Sir Kenelm Digby, London: Random House, 2016, p. 517.

[21] David Freeberg, “Cassiano and the Nature History”, in The paper museum of Cassiano dal Pozzo, London: the British Museum, 1993, p. 151.

[22] Hugh Brigstocke, “Poussin, Nicolas”, in The Dictionary of Art, Jane Turner (ed.), NY: Oxford University Press, 1996, p. 388.

[23] Quote from: Louis Gillet, “Nicolas Poussin”, in Catholic Encyclopedia, Vol. 12, NY: Appleton, 1913, p. 323.

Sayce, R. A., Saint-Amant and Poussin, from French Studies, Volume 1, Issue 3 (1947), p. 241.

[24] Costello, ibid., pp. 309, 313.

[25] Andrea Alciati, Emblemata, Lugduni: Apud Gulielmum Rouillium, 1548, p. 11.

[26] Cf.: Costello, ibid.

[27] Alciati, ibid., p.12.

[28] 奥维德,前引书,第70-71页。

[29] Cesare Ripa, Iconologia, Padoua: Per Donato Pasquardi, 1630, pp. 286, 309.

[30] 原书误作第62象征。Achillis Bocchii, Symbolicarvm quaestionvm de vniverso genere, Bononiae: In aedib. Novae academiae bocchianae, Lib. Tert, 1555. pp.132-133.

[31] https://www.nga.gov/collection/art-object-page.55080.html#provenance访问时间2019年11月13日。

[32] 达尔波佐对炼金术的兴趣与其在猞猁之眼学院的圈子密不可分。Freeberg, ibid., pp. 141-153. Moshenska, ibid.. William D. I. Rolfe, “Materia medica in the seventeenth-century Paper Museum of Cassiano dal Pozzo”, in A History of Geology and Medicine, Vol. 375, C. J. Duffin, R. T. J. Moody & C. Gardner-Thorpe (eds.), London: Special Publications, 2012, p. 138.

[33] The Practice of Reform in Health, Medicine, and Science, 1500–2000, Margaret Pelling & Scott Mandelbrote (eds.), London & NY: Routledge, 2017, p. 67. Rolfe, ibid., pp. 137-156.

[34] Michaele Majero, Atalanta Fvgiens, hoc est Emblemata nova de Secretis Naturae Chymica, Oppenheimii: Ex typographia Hieronymi Galleri, Sumptibus Joh. Theodori de Bry, 1618, pp. 49, 93, 153.

[35] Gillet, ibid., p. 322.

原文刊载于《艺术探索》2019年第06期