列维-斯特劳斯说:技艺,是人在宇宙中为自己找到的位置。这句话是一个双关语,虽然表面上说的是技术的重要性,但本质上谈的是人类的生存和发展问题,所以对于技术的讨论从根本上来说是对人类自身的讨论。当今天的技术正在以越来越令人震惊的加速度改变着我们日常生活的时候,对于技术的关注开始越来越在大众传媒的包装之下成为一个热门话题,甚至已被作为一种时尚标签开始广泛使用。就艺术的发展而言,与传统的艺术相比,今天的艺术创作也开始越来越多地被新技术所介入,而关于新技术和艺术关系的讨论已经成为了当前我们讨论艺术问题绕不开的一个重要话题。但这个似乎越来越热门的话题却仍然是一个老问题,因为艺术史上关于新技术所带来的争论恰好始终伴随着艺术的发展,从黄金分割率的发现、透视技术的发明、油画媒介的使用,到照相机的发明、电子技术的发展、网络的普及以及今天正在开始大量使用的VR(虚拟现实)、AR(增强现实)、MR(混合现实)等技术,每一种技术的发明和普及都会带来艺术创作方式的重要变化。与之相应的,关于这些技术所带来的“新艺术”的争论也始终存在,所以,讨论“新技术”【1】与艺术的问题是艺术得以发展的一种方式,如果从更为本质主义的立场来说,也是艺术自身得以找寻自我位置的一种途径。但是,如果我们抛开这种本质主义幻想,或者跳出艺术自身从更为宏大的立场上来思考技术的问题的时候,也必须要承认,新技术的发展总是会或多或少地对文化的惯例造成挑战。所以,循着这两条线索,当我们今天以当代艺术为切入点提出“技术伦理”这个话题的时候,其实并不真正涉及技术本身,而是在关注“新技术”影响下的那些新艺术形式所带来的不同层面的伦理话题,包括:生态伦理、社会伦理,以及艺术伦理等等,这些问题交织在一起并相互发生着影响,共同构成了我们今天的艺术话语。

图1 STELARC《推动:机械手臂上的身体》机械装置 2016年 北京媒体艺术双年展作品

图1 STELARC《推动:机械手臂上的身体》机械装置 2016年 北京媒体艺术双年展作品

近期,由中央美术学院、北京国际设计周组委会办公室与德国B3动态影像双年展联合主办的2016北京媒体艺术双年展(BMAB)即是一个以“技术伦理”为主题的大型展览,该展览邀请了国内外艺术家40余位(组),分为:“技术伦理”主题展览、“实验空间”特别展览、城市公共屏幕展、网上超链接展等几个部分,同时在中华世纪坛艺术馆与中央美术学院美术馆展出。展览中的作品形式多样,包括:动态影像、互动装置、沉浸式艺术、生物艺术、机械装置、声音视觉、网络艺术、声音艺术和混合媒介等等,虽然种类繁多,但整体上都与艺术世界所认为的那种“新技术”相关,所以,展览本身是围绕着“新技术”得以构建的。与一个抽象的理论概念相比,展览本身无疑是鲜活的,而且其中的作品所提供的问题也是多样化与开放性的,甚至从某种程度上超越了展览的主题所划定的范围。但集中在“技术伦理”这个框架下来讨论问题仍然是有魅力的,因为这个概念正如列维-斯特劳斯的那句话一样,从一开始就将问题的本质直接指向了人类自身,在此,我们一般概念中的冷冰冰的技术成为了一种人化的技术、一个问题的发生场、一种能够引发思维变化的催化剂。

图2 STELARC《重新连线/重新混合:分割的身体》可穿戴机械装置 2016年 北京媒体艺术双年展作品

图2 STELARC《重新连线/重新混合:分割的身体》可穿戴机械装置 2016年 北京媒体艺术双年展作品

图3 布兰德•沃尔夫德(Brendan Warford)、克里斯多夫•沃迪斯科(Krzysztof Wodiczko)《代言人》 可穿戴装置 2016年 北京媒体艺术双年展作品

在法兰克福学派那里,文化工业的问题就在于工具理性的膨胀遮蔽和异化了价值理性,而新技术往往在其中起到了助推剂的作用,成为工具理性最好的帮手。在这样的批判逻辑下,技术控制成为了第一个层面上牵涉到技术伦理的问题。当然,技术控制本身是一个十分宏大的问题,从个体的人来说,我们每个人都处在技术的包围之中,因而也成为了技术的依赖与附庸;从宏观的社会层面而言,文明社会所有的人都处在一种通过各种技术得以实现的整体控制网络之中,就像福柯笔下的精神病院一样,监控与规训无处不在,技术控制从整体上系统有序地渗透在日常生活的方方面面。当然,很多情况下,技术控制是不自觉的也是不可视的,但是澳大利亚艺术家斯泰拉克(Stelarc)的作品却为这种控制的软暴力提供了一个直观的形象和体验机会。《推动:机械手臂上的身体》是一个固定在地上的机械臂,人可以站在上面被按照事先编排好的程序由机械臂控制进行各种运动,就像游乐场里的那些大型游乐机械一样操纵着人渺小的身体,从这个意义上来说,我们在日常生活中自以为的消费和娱乐实际上恰恰成为了自我被消费和娱乐的明证,成为了技术控制运转系统中的积极参与者。这位艺术家的另一件作品也具有相似的功能,《重新连线/重新混合:分割的身体》是一个可穿戴的机械手臂,体验者穿戴上这个手臂之后就可以由机械按照特定程序指挥着自己的手臂来活动,而且通过不同地区的连线,一个千里之外的陌生人也能操纵你自己的手臂来做动作。在这个作品中,观众所体验的是一种丧失自我意识和控制能力的肢体分离,这种被控制感虽然表面上是娱乐化的,但也以看似娱乐的方式将技术控制的问题凸显了出来,于是,当身体真正地以直观可感的方式被从自我之中分离出来之时,“我思”便不能成为“我在”之明证,而“我在”也成为了一种外在于我的投射,成为他者意志的傀儡。与之类似的还有比尔·沃恩(Bill Vorn)和路易斯-菲利浦·德摩斯(Louis-Philippe Demers)的作品《地狱:人机共舞》(INFERNO),只不过在娱乐化的程度上与前者相比更进一步。此外,还有布兰德•沃尔夫德(Brendan Warford)和克里斯多夫•沃迪斯科(Krzysztof Wodiczko)的《代言人》,这是一个戴在嘴巴上的装置,装置的外面有一个显示器,上面显示出的视频是从不同地方搜集来的脚本,拍摄的是不同人对我们的存在、伦理、价值等问题的回答,但很多情况下这些宏大的问题却无法真正回答,然而无论是否能够产生意义,提问与回答却始终在继续。这件作品一方面从视觉上与斯泰拉克的作品表现出的技术控制有所相似——佩戴装置的观众成为了无法自己言说的被代言人,但从另一方面也象征了在当代社会中我们意识中的自我言说的很多东西实际上都是别人的言说,而自我却在无处不在的技术控制中被丢失了,于是我们终于不知道何为存在、何为伦理、何为价值。

图4 爱德华多•卡茨(Eduardo Kac)《绿色荧光兔》2016年 北京媒体艺术双年展作品

图4 爱德华多•卡茨(Eduardo Kac)《绿色荧光兔》2016年 北京媒体艺术双年展作品

图5 “莫要随风”艺术项目(Don't Follow the Wind) 《福岛步履》 2016年 北京媒体艺术双年展作品

图5 “莫要随风”艺术项目(Don't Follow the Wind) 《福岛步履》 2016年 北京媒体艺术双年展作品

在关于技术控制的批判性观念中,还有另一层重要的含义就是技术带来的异化,而很多情况下,技术异化又是直接与生态危机和生存危机相关的。爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)的著名作品《绿色荧光兔》是生物艺术最为著名的代表作,通过与法国科学家合作将水母的DNA提取出来并移植到兔子身上,艺术家创造出了一个全新的物种:能够全身发出荧光的兔子,并将其命名为阿尔巴(Alba)。通过创造这样一个极具娱乐色彩的符号,艺术家一方面以浪漫的想象力探索了转基因技术所带来的可能性,同时也将一个关于转基因技术的尖锐问题抛向公众:这样一个非自然的人造物是否真的应该存在?而这一事件也确实在大众媒体中引起了轩然大波。按照卡茨原来的设想,阿尔巴应该由他在家中饲养并与他一起生活,但是最终与之合作的法国实验室却撤消了之前与艺术家的协议,决定将其留在实验室中继续观察和研究。实验室的这一决定正是考虑到转基因技术带来的社会伦理问题才做出的,显然,任何关于这方面的尝试都必须是非常谨慎的。尽管,在现实的社会问题面前,艺术的浪漫想象无法真的实现。但是,卡茨的阿尔巴已经成为了一个社会事件,这才是他真正的艺术作品,在一个关于绿色荧光兔的新版本作品中,事件本身即成为了作品所要表现主题。作品展出的是一系列照片,拍摄的是不同的场景中各种各样的人在阅读报纸上关于阿尔巴的不同报道。于是,我们在这里看到的似乎是关于伦理问题的另一面:其实绿色荧光兔仅仅只是一个催化剂,真正主导事件的却是各种各样的大众媒体——这同样也是极具技术性的,在此情况下,伦理问题的引发是否真正是关于转基因技术本身在这里变得模糊了,反而,事件在大众传媒中的渲染与传播以及不断发酵却成为了控制一个事件发展的决定因素,或许这才是真正值得关注的社会伦理问题。

如果说《绿色荧光兔》是以一种娱乐化的方式提出生态危机的话,那么《福岛步履》则是以近乎恐怖的方式直接呈现现实生活的生存危机。2011年日本的大地震使福岛核电站发生泄漏,从而让这里成为了无法居住的不毛之地,面对这场严重的生态危机,由日本的艺术家小组“Chim Pom”发起的集体创作项目“莫要随风”(Don’t Follow the Wind)以福岛事件为主题创作了一系列作品,他们在福岛隔离区的三处地方:废弃的办公室、住宅和农场中陈列了一批作品,然而陈列的这些作品却无法对公众开放,于是,艺术作品本身与福岛一起成为了生态危机的受害者。《福岛步履》是“莫要随风”项目中的一件作品。因为核泄漏,这里的食物都无法食用了,因此需要从外地不断寄来食物,照片中的人头戴着食品包装箱做成的装置,箱子上写着“总有一天我们将从福岛为你送来美味食物”等字样。艺术家设计出这样的形象成为了危机的一种直观表现,人们戴上这种装置的样子就像是穿了某种简易的生化防护服一般,将隔离区令人窒息的生存危机以一种直观的形式呈现了出来。

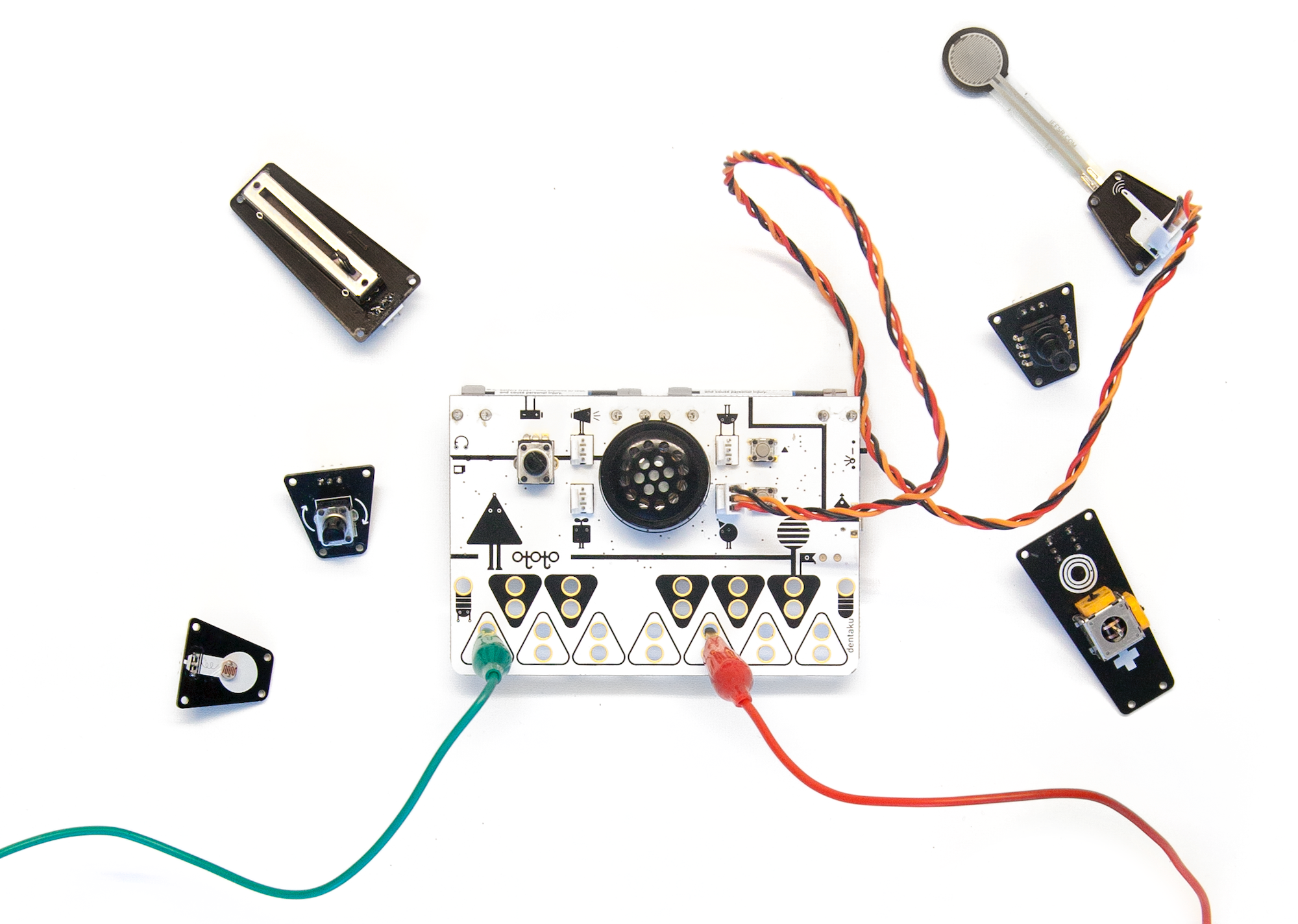

图7 铃木有理(Yuri Suzuki)《OTOTO》 电子装置 2016年 北京媒体艺术双年展作品

图7 铃木有理(Yuri Suzuki)《OTOTO》 电子装置 2016年 北京媒体艺术双年展作品

图8 铃木有理(Yuri Suzuki) 《OTOTO》 电子装置与综合材料 表演现场图 2016年 北京媒体艺术双年展作品

图8 铃木有理(Yuri Suzuki) 《OTOTO》 电子装置与综合材料 表演现场图 2016年 北京媒体艺术双年展作品 图9 松田启一(Keiichi Matsuda) 《超现实》 视频截图之二 2016年北京媒体艺术双年展作品

图9 松田启一(Keiichi Matsuda) 《超现实》 视频截图之二 2016年北京媒体艺术双年展作品

除了上述的技术批判论之外,对于技术还有相对乐观的观点:即看到技术所带来的那种无限的可能,并以不同的方式投入到对新技术的各种探索之中。上文提到的那位澳大利亚艺术家斯泰拉克还有一个更为著名的作品《第三只耳》,2007年他在自己的左臂上用细胞培育了一只耳朵,并且植入蓝牙耳机,通过不同地方的连线,比如:在伦敦和纽约之间让听觉直接同步,从而实现了感官的拓展,这正是麦克卢汉所谓的媒介是人的感觉延伸的直观例证。在音乐领域,很早就出现了利用日常生活中的不同物品或媒介发声进行演奏的实验,日本艺术家铃木有理(Yuri Suzuki)的作品《OTOTO》就是这方面的一个案例。该作品是一套开放的音乐装置,其核心是一个PCB合成器,如果将导电物质与合成器相连就能触发不同声响,通过这个装置,使用者可以连接上各种物品,包括锅碗瓢盆,甚至水果蔬菜来自己装配一套独特的电子乐器。这件作品的魅力就在于既挑战了那些关于音乐与演奏的惯例,同时也能够将人的听觉拓展到更为细微与意想不到的地方。当然,这件作品就技术本身而言并不是最为前沿的技术,而当前关于音乐方面的实验性探索已经进入到十分具体的领域,比如:在软件方面比较前沿的是一种代码改造技术,即通过软件编码改造创造出新的声音艺术,而这些又是与现场表演等艺术形式直接联系在一起的。【2】如果说铃木有理的作品是对声音的拓展,那么松田启一(Keiichi Matsuda)的作品《超现实》则是对未来现实体验现场的勾画。在这件影像作品中,艺术家拍摄了城市中各个不同的场景,并将其与各种各样的交互虚拟媒介融合在一起。这样的场景就像是未来电影中常见的那种景象:生活中遍布各种各样的虚拟操作界面,虽然这是艺术家的想象,但是这样的场景也许并不太遥远,因为今天的气体投影成像和交互技术的发展已经使得人们在虚拟操作界面方面的取得了重大的进展。除此之外,作品本身也提出了一个重要的问题:当未来世界的现实生活中真的充斥着足够多数量的虚拟场景的时候,是否会改变我们对于“现实”的观念和经验?今天所谓的虚拟空间是否也会在那时被体验为“现实”的一个部分?麦克卢汉认为,对媒介的使用是一种文化手段,将不同领域的知觉联系在一起。【3】在他讨论电视和电台对传统视觉结构的巨大冲刷的时候,关注的更多的是知觉的延伸问题,但知觉的经验又是文化的重要生成工具,因此,技术的拓展所带来的不仅仅是人感觉经验的不断超越,同时也是文化观念的不断超越。

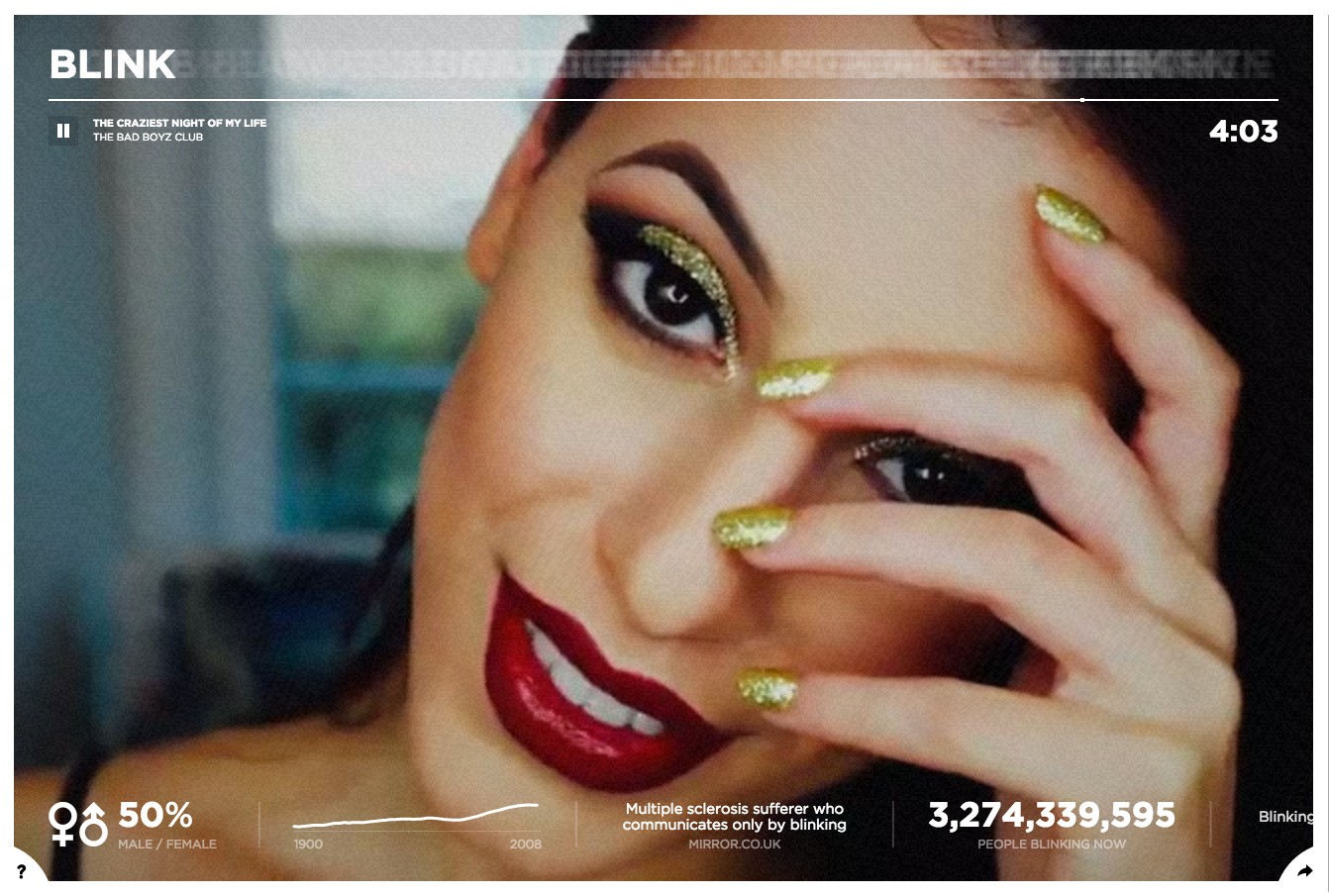

图10 乔纳森•哈里斯(Jonathan Harris)《网络效应》 视频截图之一 2016年 北京媒体艺术双年展作品

图10 乔纳森•哈里斯(Jonathan Harris)《网络效应》 视频截图之一 2016年 北京媒体艺术双年展作品 图11 乔纳森•哈里斯(Jonathan Harris)《网络效应》 视频截图之二 2016年 北京媒体艺术双年展作品

图11 乔纳森•哈里斯(Jonathan Harris)《网络效应》 视频截图之二 2016年 北京媒体艺术双年展作品

在新技术不断渗入和控制日常生活的过程中,关于制度伦理的问题也在不断地涌现,数据库问题就是其中的一种。在这个海量信息的时代,我们不断地发现和消费着超量的信息资源,同时我们自身也作为这些超量信息资源的一部分被发现和使用着。乔纳森·哈里斯(Jonathan Harris)的《网络效应》就是涉及到海量数据库的一个作品。这件作品收集了互联网上的大量资源,包括:1万个视频片段、1万段句子、新闻、微博、图表、图形、列表以及数以百万计的个人数据点。就展览的观看而言,光是看和听这些素材就需要数个小时,因此,观看的不可能直接构成了关于网络海量数据库的一个微缩模型,因为就个体的人在有限的时空中所能把握的量而言,互联网数据已经远远超越了人的视听信息处理能力。在这种情况下,数据库本身成为了一种可怕的力量,成为了自然之外的另一重人造的“自然”世界。从另一个角度来说,这件作品也多多少少地暗示出了网络时代的信息安全问题,即关于他人(同时也包括自我)的信息是否都可以在网络上被传播和消费的问题,因此,所谓的个人自由和隐私等等这些政治性的口号也在技术对当代生活的全面渗透中从根本上被消解了,关于这一点,斯诺登的维基解密事件就是一个最典型的现实案例。在当代艺术创作中,美国艺术家海瑟·德维-哈格伯格(Heather Dewey-Hagborg)的作品《陌生者印象》也为这个问题从另一个技术领域提供了一个实例。这个作品运用了法医技术和生物监测手段,将从公共场所搜集来的各种陌生人的遗传物质分析出来,通过技术处理获得那些陌生人的形象,然后再用3D打印技术创造出这些陌生人肖像,通过这种方式,艺术家创造出(或者说是复原出)了大量精致的陌生人头像。但是,当我们惊叹于这种技术的强大力量的同时,问题也会随之出现:在基因技术的视野下,一切关于个人与身体的隐私将成为泡影,所有的行为和活动都成为了可监控、可追踪和可还原的。同时,与艺术创作相关的问题是:尽管信息的搜集是随机和不确定的,但艺术家是否有权力使用这些陌生人的形象?显然,艺术创作的行为在技术的引导下不自觉地已经踏入到社会伦理乃至法律的范畴之中了。

图12 海瑟•德维-哈格伯格(Heather Dewey-Hagborg)《陌生者印象》2016年 北京媒体艺术双年展作品

图12 海瑟•德维-哈格伯格(Heather Dewey-Hagborg)《陌生者印象》2016年 北京媒体艺术双年展作品

单纯地探讨技术所带来的伦理问题与探讨当代艺术领域中的技术伦理问题是不同的,因为技术在这里已经成为了艺术作品的一部分,在这种讨论中总是会交织着一种关于艺术的情结。因此,对于采用新技术和新形式进行创作的那些艺术作品而言,它们同时面临的问题还有关于艺术的伦理问题。

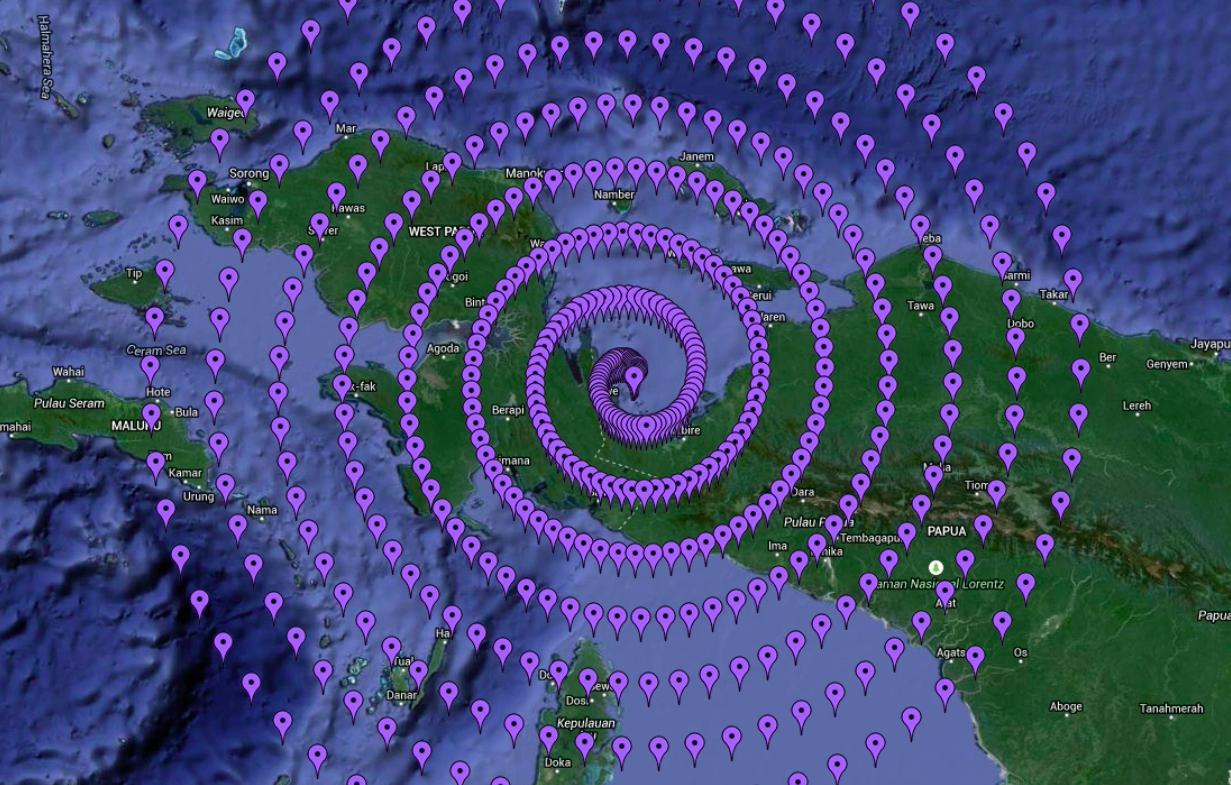

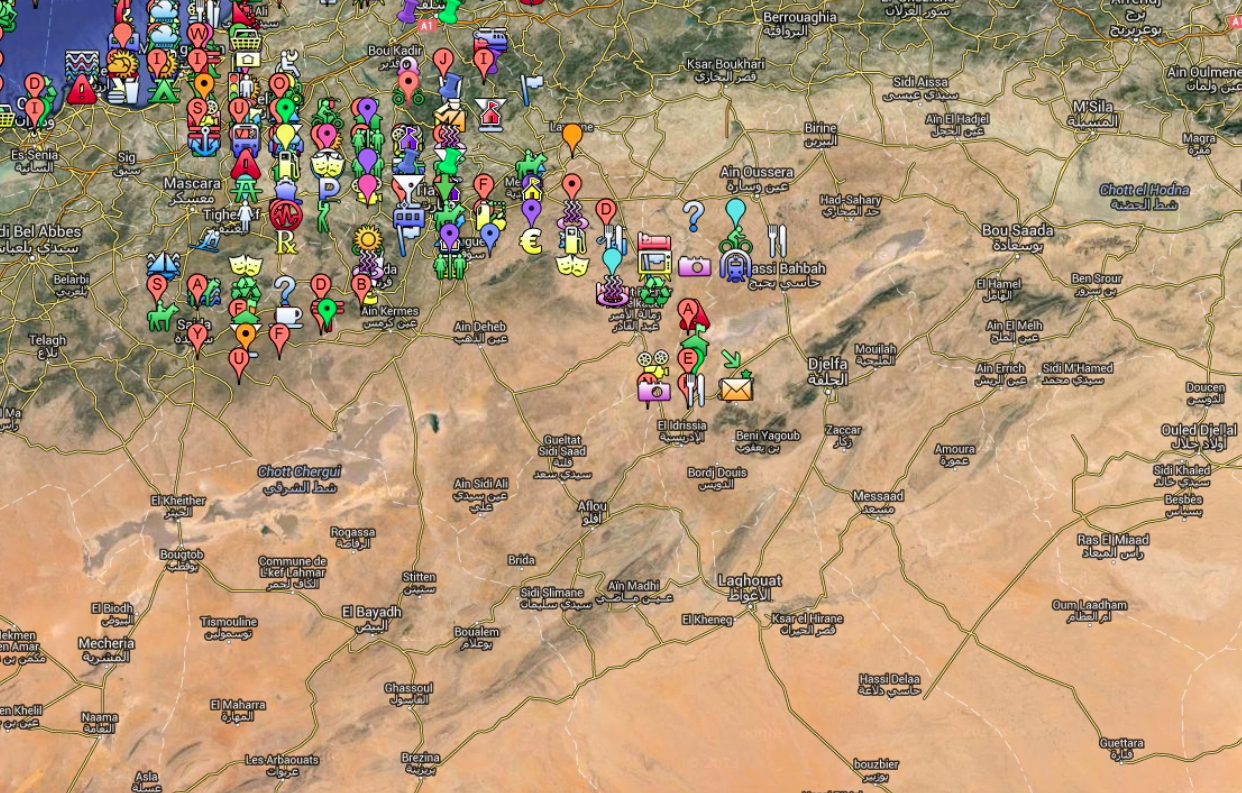

就“伦理”一词的本意而言它指的是在某种惯例中形成的一套特定的价值观念以及建立在其基础上的一系列规范,对于艺术而言,观念总是会努力地形成一种相对封闭的回路,而技术则总是在不断地向外拓展,因此关于艺术的伦理观念始终是处在一种不断形成、打破、再度整合、再度被打破的过程中,这也是为什么每当新的技术被引入产生新的艺术作品的时候总会带来争论。当马塞尔·杜尚的《泉》和安迪·沃霍尔的《布里洛的盒子》在如今已经被奉为艺术史的经典之作的时候,我们甚至可以想象今天那些备受争议乃至被怀疑是否能成为作品的尝试很可能在不久的将来会被纳入艺术史。尽管上述这些作品并没有使用什么新的技术,但观念的转型同样也是一种技术性的转型,而在大多数情况下,观念的技术性转型与创作的技术性转型又往往是不相匹配的。对于当代不断涌现出来的大多数采用新技术的艺术作品而言,游戏性或者说娱乐性是最初探索的必经之路,也就是说创作的技术性转型并不意味着必然会带来观念的技术性转型,这也是为什么在一开始它们总会面临着颠覆艺术伦理的指控。比如:作为网络艺术的开拓者之一的艺术家组合JODI(Joan Heemskerk 和 Dirk Paesmans)早期的作品几乎就是毫无意义的“恶作剧”。他们1995年的作品《wwwwwwwww.jodi.org》就是一个域名为“wwwwwwwww.jodi.org”的网站,访问者登录之后所看到的是一些混乱的字母数字组合(乱码),这些乱码还无法直接结束,要不断地用鼠标点击屏幕,直到最后出现用编程代码组成的原子弹形状的图像才算结束。【4】与早期的“恶作剧”不同,JODI在2008年创作的作品《GEOGOO》具有了更多的观念性意味。这件作品挪用了谷歌地图的界面图像,并在上面用地点标签、指示方向的符号和其他符号做出标志,这些标签和符号被艺术家用来排列出不同的图样,通过这种处理,本来精确的地图变成了毫无逻辑的美学图像。JODI的创作是一种调侃式的手法,虽然他们采用了新技术所带来的图像,但作品本身却仍然集中在图像化的层面,换句话说,仍然是从图像的美学主义思考出发的。尽管如此,图像的创作方式本身还是带来了另一层含义:尽管不少新媒体艺术作品采用的是新技术,但观众的欣赏本身还是美学主义的,这也是当下利用新技术进行创作的艺术作品在面对观众的时候所面临的普遍状况,应该说,这种略显尴尬的状况也正是在艺术伦理的重负下所带来的问题。与JODI的作品所体现出的那种网络世界典型的调侃和娱乐态度不同的是乔·汉密尔顿(Joe Hamilton)的《常规分区》,这件作品更多地是从艺术自身的视角出发来思考问题。《常规分区》是一个是视频作品,艺术家在电脑中建构了一个混合了欧洲风格和亚洲风格的室内花园模型,利用玻璃格子、树叶的交叠在其中拼贴了传统风景油画的局部画面,从而将当代和传统的艺术媒介、自然和艺术的风景、真实与虚拟的世界共同交织在了一起,既为我们提供了关于艺术媒介差异的思考,将艺术创作经验的差异凸显了出来,同时也提出了一个重要的问题:到底什么是艺术自身最基本的语言。如果说,传统的油画艺术最为基本的语言是笔触(正如作品中不断出现的那些笔触所暗示的那样),那么到底什么是当代新媒体艺术最基本的语言?

图13 JODI 《GEO GOO》 屏幕快照 2016年09月15日下午7点12分37秒 2016年 北京媒体艺术双年展作品

图13 JODI 《GEO GOO》 屏幕快照 2016年09月15日下午7点12分37秒 2016年 北京媒体艺术双年展作品 图14 JODI 《GEO GOO》 屏幕快照 2016年09月15日下午7点12分54秒 2016年 北京媒体艺术双年展作品

图14 JODI 《GEO GOO》 屏幕快照 2016年09月15日下午7点12分54秒 2016年 北京媒体艺术双年展作品 图15 乔•汉密尔顿(Joe Hamilton)《常规分区》 2016年 北京媒体艺术双年展作品

图15 乔•汉密尔顿(Joe Hamilton)《常规分区》 2016年 北京媒体艺术双年展作品

艺术的伦理观念总是将艺术包装成为某种深刻和崇高的诗学,并且伴随着系统化的理论发展也总是将其打扮成一种相对封闭的状态,但是,如果简单地回顾一下艺术史上每一个大大小小的技术革命带来的艺术风格与创作方式变革的话,就会发现,每一次技术革命都是在不断地突破当时的艺术伦理。吊诡的是,尽管技术作为艺术始终是艺术史发展的一种常态,但作为艺术的技术却又总是被作为技术的艺术所诟病。当现代主义以来的艺术运动将这种打破和颠覆变得愈加频繁和剧烈、当艺术的体制在不断被冲击和重组的过程中变得日益松散的时候,另一种观念也开始蔓延:“当代艺术就是什么都行”,然而,这也仅仅又是新一轮的艺术伦理的批判。从这个问题出发,乔纳森·哈里斯(Jonathan Harris)的作品《数据助我》或许能够提供一种启示。在这件应《纽约时报》委托制作的作品中,艺术家用一大段文字说明了数据资料有利于我们的很多方面,同时也指出了数据资料的前景和问题,看上去与20世纪60年代约瑟夫·库苏斯(Joseph Kosuth)的那种观念艺术作品采用了相同的方式。显而易见,这件作品本身并没有采用什么“新技术”,但确实又是关于“新技术”(比如:数据库)的作品。悖论的是:这件类似于极少主义的作品最引人注意的却并不是关于“新技术”的严谨讨论——其冗长的文字描述(因为我们很难想象在展览的时候真会有观众把这些复杂的描述全部读完),相反,却是作品图像采用的由渐变的颜色所带来的那种视觉刺激,这种色彩形式与密密麻麻的文字共同构成了一种关于未来数据时代的视觉象征。所以,当重新反思艺术伦理的问题的时候,我们会发现,关于艺术我们真正关注的或许仅仅是艺术伦理观念留在心中的关于艺术的某种诗意印象,这是一种在思维惯例引导下的欣赏的(审美的)心态,而非技术(实践与创作)的心态。所以,应该说《数据助我》真正的目的其实是在于探索这种看待艺术的心态,它所试验的正是对艺术表象的关注与对艺术创作的关注这两者之间所可能产生的差异。在这种情况下,再来看类似于JODI的那些新媒体艺术作品的时候,就会发现隐藏在戏谑与娱乐背后的其实是对于未来艺术创作与实践的执着探索,尽管这些探索在今天看来还比较简单和无意义。无论如何,当今天的艺术世界开始以愈加开放的心态引入新技术的时候,当我们在新技术的刺激下开始担心艺术伦理问题的时候,也是我们该反思自己是否已经落后于当下时代的时候了。

注释:

【1】这里的“新技术”也许并不是当下科技领域中真正最前沿的新技术,也可能早已是相关专业领域的一种常用技术,但只是新近才用来进行艺术创作,所以,这里所谓的“新”仅仅是相对于目前在艺术创作领域中已经有的那些普遍化的技术而言的新,是从既有的艺术本体语汇表出发做出的一种比较性的描述。与之相应的,所谓的“新媒体艺术”同样也是如此,是一种便于表述的修辞。

【2】关于这种代码改造技术,参见:伊利亚斯·伯格斯特姆、R·博.洛托:“代码改造”,赵宏伟 译,《世界美术》,2016年第4期。

【3】[德]鲁道夫·弗里林、迪特尔·丹尼尔斯 编:《媒体艺术网络》,潘自意、陈韵译,上海人民出版社,2014年第1版,第100页。

【4】JODI的这个作品今天还在网上存在,登录网址:wwwwwwwww.jodi.org即可看到。

原文刊载于《世界美术》2016年第4期