从2006年开始,隋建国的艺术面貌发生了一次比较明显的转型,具体来说,是以2006年创作《时间的形状》、《张江艺术摆渡车》等作品开始为标志(当然这条思路可能出现得更早,在2000年初的一些作品中就已经萌芽):他在创作中有意识地放弃了之前的符号化形象,转而走向与时间和空间相关的主题。这种变化从表面上看是在作品中努力消除符号化,防止被符号化的标签所裹挟和走向样式化,但是从本质上来说,是艺术家个人在追寻自我的过程中对于身体意识的觉醒。

隋建国 平衡器1# 石膏、铁丝、报纸和旧家具 70 cm×50 cm×60 cm 1988

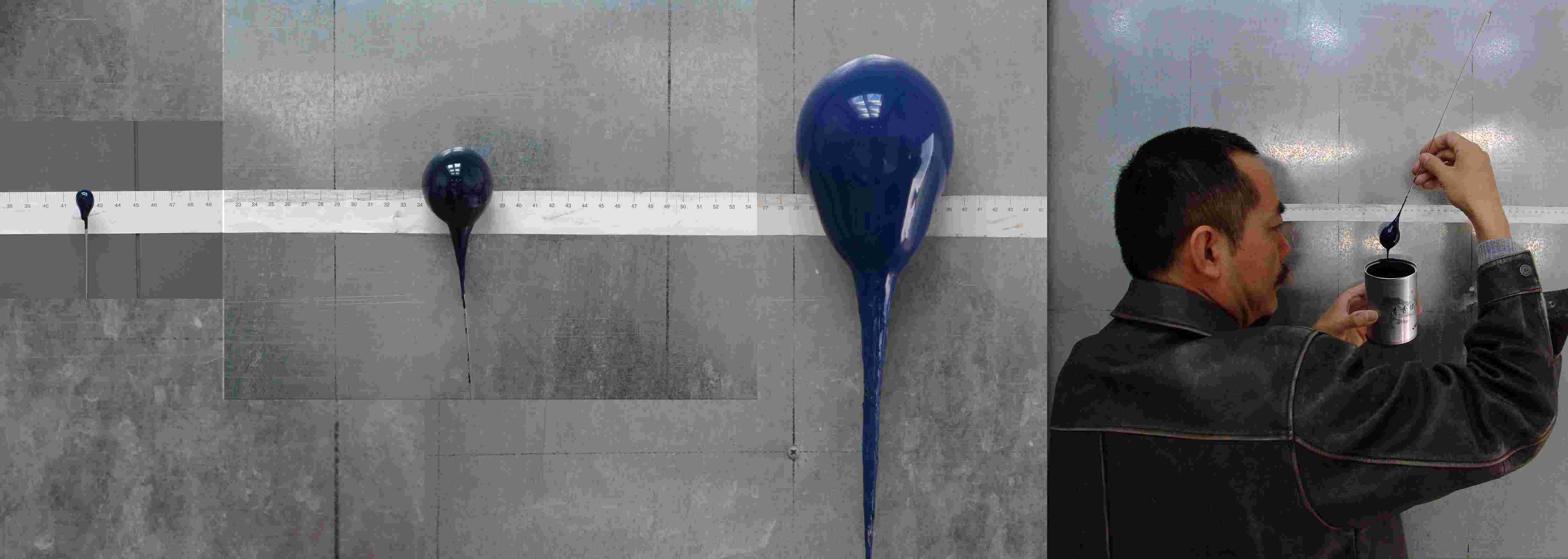

《时间的形状》,油漆每日一蘸,2006年12月25日至今

隋建国 盲人肖像 铸铜 高5米 2014年于纽约弗里德曼广场展览现场

这种在隋建国艺术中整体上出现的个体化身体的知觉显现,分为两种不同的类型:第一种是以《无题》(2008)、《运动的张力》(2009)、《长沙的沙》(2009)、《梦石》(2010)等作品为代表,艺术家并未在其中保留明显的个人身体印记,在这些作品中,知觉的主体仍然是一个抽象的个体,虽然“他”的身体在感知,但作品本身却可能带给不同的个体不同的知觉体验,而不是明确的关于“我”的身体感知。但是,循着《时间的形状》这条脉络,隋建国又发展出了另一条知觉的线索,这一次,他真正地投入了个人的身体知觉、保留了身体的印记,并将其推向了新的发展维度,这就是自2008年至今一直在延续的“盲人泥塑”系列,以及与之相关的类似于《肉身成道》(2013)、“手迹”系列、“云中花园”系列(2019)等这样的作品。由“盲人泥塑”所开始的这条道路有一系列显著的特征:泥塑并没有停留在泥塑本身,其中还涉及到偶然性、在偶然性中做出的选择、3D打印放大、身体痕迹的展示等等这些问题,这些问题凸显出了身体在当下的这个独特处境,即在这个数字化技术高度发展的当下,身体的知觉显现所具有的新表征,这条线索构成隋建国的艺术近些年来发展的一个显著的范式转型:身体知觉对接技术世界。

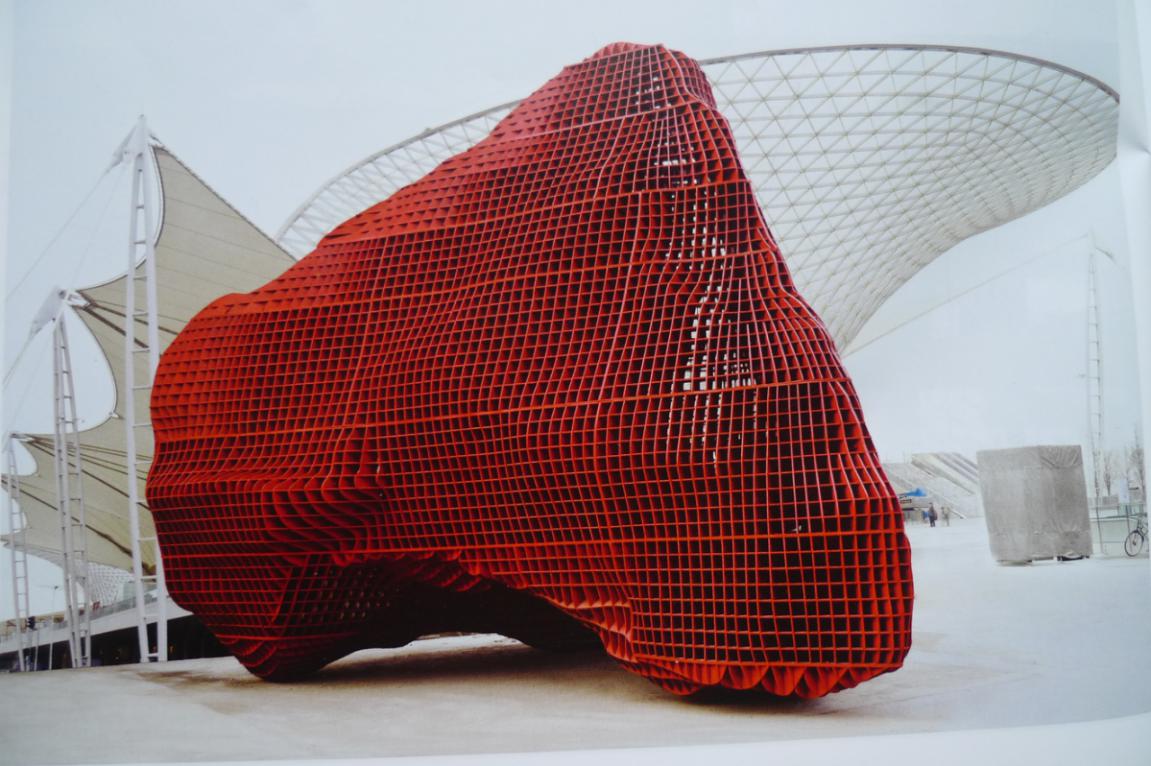

《梦石》考顿钢着色,高5.5米,2010年上海世博会现场

在隋建国艺术中浮现出的这种变化与他自己一直以来对世界的思考和个人的生命体验相关,而这些都是在他思考雕塑本质问题的时候逐步显露出来的。在对雕塑的认识中,他是从“造物”这个概念来理解问题的:“我的艺术理想不是从造型上创作出好的雕塑这么简单,而是要从制造‘天地万物’的层面上来理解雕塑。”[1]实际上这也是隋建国的艺术一直以来的一个特点:他的创作并非着眼于视觉的表象,而是从钻研和思考某个特定的问题出发。“造物”是一个复杂的概念,既古老又现代,既带有开天辟地创世般的神话象征,又有着制造和生产的技术色彩,它虽然强调的是这种活动的创造性特征,但更重要的是可能产生这种创造性活动的那个环境,即那个新事物得以被创造的世界。在隋建国的艺术创作中,他认为“艺术家应该从世界观的层面上看待雕塑才能让自己的作品摆脱写实或者抽象等概念的束缚。”[2]所以,世界观,或者简单地说就是我们对于世界的认识和理解既决定了作品的创造方式也决定了其构成方式。在一次访谈中,隋建国谈到了他对世界的理解:“假设造物主是有意识地创造万物和人,则这个世界的运转就会像电脑程序,而造物主就是程序员。如果造物主不是一个程序员(我相信她不是程序员),那只能说这个世界是无意识的、偶然产生的。所以从2008年以来,我确定了这种偶然的工作方法,是符合这个世界的形成规律的。”[3]隋建国在这里谈到他对于世界构成方式的认识,在他看来这是一种无意识和偶然的产物,从思维的逻辑来看,这条思路在稍早的《张江艺术摆渡车》中就已经出现了,尽管当时的作品更多的是集中在对时间与空间问题的思考(而且关于偶然性实际上在他80年代末材料探索时期创作的那个以水冲洗石膏的作品《无题》中就已经“偶然地”触碰到了)。值得探讨的是,这里的这个比喻是颇有意味的,既然世界并非是以程序的方式构成的,所以人以偶然的方式创造契合世界构成方式的偶然便是合理的。但是,为何会有这种类比关系?这恰恰反映出当下这个技术世界带给我们的一种潜意识:当我们的生存日益依赖于各种技术媒介、当我们生活中的一切都可以被科学地解释、被计算和量化的时候,甚至我们自身都已经在极大程度上被技术化和数据化的时候,以基于电子计算机技术的程序去演算、模拟和推演世界的构成也并不是遥不可及的事,事实上这都是当下正在发生的事情。在这种情况下,虽然我们可以从宏观上说,世界的构成和事物的生成是偶然的,但是在我们所生活的这个技术世界中,事物的发生、运行与传播却是程序化的,而且我们也在不断地被教育和说服以程序化的方式去认识世界。所以,关于偶然与程序的这种困惑实际上是基于身体的知觉意识与当下的这个技术世界表征之间的一种矛盾,而隋建国通过盲人泥塑选择这种偶然性的时候,除了是对于学院规范和个人经验的逃离之外,还有一个潜在的语境——当下日益程序化的技术世界,尽管这一点或许并不是他从一开始就意识到的。

《肉身成道》高速摄像视频截频,2013年

隋建国对于技术工具的态度是开放的,他从对偶然性的兴趣出发,除了在创作方法上有意放弃程序和规则之外,还尝试借助机器和工具去追求和放大这种偶然性,比如他曾用电钻和角磨机实验性地创作过水墨作品。但是,在这个高度技术化的时代,程序在事实上也是不可逃离的,而隋建国的艺术也恰好是在追求偶然性的时候与程序相遇,并真正地“扮演”了一次程序员的角色,让计算机程序参与到了他作品的生成过程之中。2008年当隋建国将盲人泥塑放大之后,他发现作品表面的很多偶然细节很有意思,于是便尝试将偶然所得的细节进行精确放大,比如泥塑上保留的手纹,但是限于当时的技术条件,这样的诉求没能实现。在经过多年的找寻和反复试验之后,他选择以3D打印技术作为精确放大的主要技术手段,并最终于2017年接受以3D打印出来的光敏树脂雕塑作为作品的最终形式,此后又经过不断完善,比如修改或是保留作品3D打印的拼缝、寻找作品空壳状态的展示方式、尝试3D金属打印等等。隋建国一开始选择3D打印技术是出于精确保留泥稿作品细节的考虑,因为经过3D扫描和打印出来的作品能够最大程度上保留和还原泥稿的样貌,那种细腻和精致的程度是传统的翻模和套圈放大法无法实现的。在隋建国近几年的作品中,如“手迹”系列、“云中花园”系列等等都是先以盲人泥塑的方式创作出泥稿,这一过程甚至都不需要去“塑”,而只需要“一握”便能形成多样化的偶然性,经过艺术家挑选之后,最终选定的泥稿通过计算机进行3D扫描,再打印成最终作品。在作品的这一生成过程中,泥稿的创造是绝对的偶然,它依赖于纯粹的身体知觉,但扫描和打印却是绝对的程序化,作品被完全转化成了数据由计算机进行思维和处理,在这种情况下,作品本身便是一个合成之物,它的一半是身体的知觉,而另一半则是数据,是以最新的技术形式记录的最原始的身体印记,因而最终作品成为了一个嵌入技术世界的肉身符号。以绝对的精确和程序去记录和展示偶然这看上去似乎多少是个悖论,但这难道不是我们当下的实际状况吗?难道不是我们这个技术时代的绝佳象征吗?

隋建国 云中花园—手迹3# 光敏树脂3D打印与钢架 700 cm×300 cm×600 cm 2019年于北京民生美术馆现场

隋建国 云中花园—手迹3# 光敏树脂3D打印与钢架 700 cm×300 cm×600 cm 2019年于北京民生美术馆现场

《云中花园》3D光敏树脂打印 OCAT美术馆展览现场,2019年1月

在作品的这一生成过程中还有一点值得探讨,即偶然性与程序化相遇的那个节点。并不是说所有的偶然都可以成为艺术,在偶然转变为艺术的那个过程中,有一个最重要的转折点是艺术家的选择。如同《长沙的沙》和《梦石》是在自然中挑选一样,艺术家选择作为最终3D打印的作品也是在大量的盲人泥塑中精挑细选出来的,这个挑拣的行为是一种控制,但同时也是一种赋予,将艺术家个人对于艺术和社会的理解、将个人的经验和学识赋予其中,这成为了从偶然走向艺术的关键。但是这种控制本身也是身体与技术的对接,尤其重要的是,挑拣本身可能也是偶然的,因为它基于身体的知觉,而计算机的运行逻辑则是基于算法,这是两种截然不同的思维方式,因而身体与技术世界的对接成为了一种以知觉介入算法的对接,它让知觉的偶然性能够在作品中得以保留,这恰好是当代社会中伴随着技术的日益深化而正在逐渐消退的东西,这一问题从一个更为宏大的角度揭示出在基于计算机通用功能而运转的当代社会中身体所扮演的重要角色:“湿件”。

当代社会中计算机几乎已经无所不在,它可以与日常生活中的一切无缝衔接,其超强能力已经日益超越我们的想象力,也在不断地超越我们习惯性的概念框架,它已经构成了推动我们当下社会发展的一种基础性的潜在力量。传统上所说的硬件和软件是理解计算机的一对主要概念,但这个二元概念却将人的作用排除在外,因而,“湿件”这一概念的引入意在说明在计算机运行过程中人的作用,具体来说指代的是在与计算相关的时候人的影响因素。与硬件和软件相比,在程序与算法的领域,湿件是更容易出问题的,从某种程度上说这是一个失调的部件,也正是这个部件经常导致错误的发生。但是,湿件又是极其重要的,它保证了人以知觉的方式参与到计算机的算法世界之中,而未来,伴随着人工智能的快速发展,湿件所占据的这个领域也将面临巨大的挑战,成为人类与计算机争夺控制权的场所。在隋建国的作品中,从盲人泥塑的手稿到精确扫描后放大的3D打印雕塑,正是因为身体的参与让偶然性与知觉在最终的作品中被固定了下来,而当我们在面对这些大型3D打印雕塑(如“手迹”系列)的时候,见证的不仅仅是关于身体痕迹的技术奇迹,也是湿件在算法世界中凝聚而成的知觉的纪念碑。

无论是否意识到由湿件所代表的当代社会中的这一重要问题,隋建国在创作中也确实面临着如何与计算机相处的问题:“我的个人成长过程中,电脑对我来说是一个迟到的新生事物。直到现在,我也不能说我可以很好的进行操作或者使用它。我只能是找合适的技术人员来对我进行协助。我可以进行想象,再通过他人的技术支持,将其呈现给大家。”[4]事实上,这种情况也是今天的大多数中国艺术家在面对技术的时候所处的普遍状况,中国当下的艺术教育体制决定了大多数从艺术院校走出来的艺术家必定不具备与计算机相关的专业知识背景。应该说,在当代社会,作为一位当代艺术家如果不具备一定的基础计算机操作技术,就实践层面而言他的很多想法可能无法快速实现,也容易思维受限,效率低下等等。同时这势必带来一种艺术创作的合作模式,即艺术家和技术专家共同创作作品,这在今天的当代艺术创作中已经是一种大趋势;但从另一个角度来看,或许也正是因为与技术的这种疏离,能够让艺术家保持思维的天马行空,而不至于陷入技术的逻辑思维之中。就隋建国而言,对于新技术的运用并不仅仅是他用于实现自己作品构思的一种工具,与此同时他还对技术世界本身充满好奇,这在他最新的作品中也已经表达出来了。

《云中花园-甘瑙德玛》光敏树脂打印,2019年壹美美术馆

2019年隋建国的大型3D打印雕塑《云中花园——甘瑙德玛》就是一件对计算机世界的展开的幻想之作。所谓的“云中花园”是一个隐喻,是关于数据世界的象征,作品的意象是一个形如云团的巨大结构,这个从盲人泥塑中来的云团既带有身体的印记又是一个似乎已经在快速膨胀的过程中失去控制的对象,它介于实体和虚体之间的那种状态特别符合媒介理论中所提出的那个“虚实体”概念,即不再将物体视为现实的存在,而是将其理解为在计算机环境下的数据,正如布鲁斯·斯特林在《状物》中所强调的那样,它“首先是,而且经常是一组关系,偶尔才是物体。” [5]在今天的数据世界中,无论是像云端这样的应用软件平台,还是像“云计算”这样的高速数据处理方式或“云储存”这样的线上数据存储方式,都已经极大地超出了人的知觉范围,而在实际情况下,从理论上说其边界可以是无限延伸的,正如同自然世界中的云本身一样。与之类似的还包括视频作品《寻找创世遗迹》,作品延续了艺术家关于“造物”的概念,想象了一个未来考古的场景,在宇宙所能容纳的广阔时空之中,将自然世界与数字世界进行类比和叠加,凸显出现实世界和虚拟世界之间在未来可能具有的那种融合的广度和深度。如果说,上述这两件作品所表达的是在宏观上对于数字化世界广度和深度的一种认知的话,那么“3D的面容”系列则是试图聚焦于3D打印这项具体的技术,从“微观”上探究数据构造物理世界的基本方式。作品的创作方式是先将任意造型的3D数字模型不断放大,在突破模型精确输出标准的极限之后,模型呈现为三角面的晶状体集合,最终的作品就是将这种三角面的晶状体集合放大呈现给观众。这件作品所做的尝试在于,一方面对3D打印这门技术在图形处理方面进行了极限探究,将“三角面”这种数字化思维的“元图形”挖掘并展现了出来;而另一方面,则是将人类的视知觉深深地引入到数字化世界的内在语言之中,可以说,这是将人身体知觉的延伸推向了一个极致。但是,媒介——如果可以把这种数字图形视为一种媒介的话,它也仅仅显示出其在当前所达到的延伸程度。事实上,麦克卢汉也强调了“媒介影响现存社会形式的主要因素,是加速度和分裂。”[6]所以,这个“极致”或许仅仅指的是人身体知觉的极限,而对于数字图形而言,它必将不断突破自己的模型,如同那团已然失去控制的云团一般,在加速度和分裂中不断构筑自己的宇宙,而人类所能“看到”的不过是这座“云中花园”的一部分。

《3D的面容》,光敏树脂打印,200x200x200厘米,2019年

当主体在面对客体世界的时候,胡塞尔提出了关于认识的一个重要观点:“认识在其所有展开的形态中都是一个心理的体验,即都是认识主体的认识。它的对立面是被认识的客体。但现在认识如何能够确定它与被认识的客体相一致,它如何能够超越自身去准确地切中它的客体?”[7]如果说,在胡塞尔的时代通过现象学的方法,知觉尚且可以部分地“切中它的客体”,那么在当下这个计算机时代,可能我们永远都无法获得与客体世界的一致了,因为身体的知觉在媒介的极度延伸之下已经碎片化为客体世界的一部分,而传统观念中的主体与客体已经被这个数字化的世界所吞噬,消解在一系列算法、程序和图形的表征之下。或许也正因为此,尤其凸显出了身体知觉在当下的重要性。从身体知觉的这条线索出发,由此勾勒出的这条理解隋建国艺术创作思维和方法的路径,或许并不是理解他艺术的唯一重要的方式,但这条线索也确实呈现出了隋建国艺术的特点:从20世纪80年代末至今,隋建国的艺术所经历的几次重要的范式转型都深深地内在于中国社会历史变迁的具体语境之中,而他的艺术在不同时期所展示出的面貌也都恰好切中了时代的脉搏。有意思的是隋建国思考艺术的角度,他对于时代的把握从来不是着眼于特定时期的视觉表象,也并不迷恋纷繁变化的奇观异景,而总是从追问事物的本性出发开始自己的思考。柏拉图在《斐德若篇》中曾说:“所有伟大的技艺都需要有一种补充,这就是对事物本性的研究。”在隋建国的艺术中,对于事物本性的研究始于身体的知觉,或许这恰好也是雕塑这门艺术从触觉出发的独特属性,尽管隋建国的艺术可能已经远远地超越了雕塑的范畴,但无论如何,对身体知觉的捕捉便是对自己展开的认识,而认识自己则是一切智慧的开端。

赵炎:中央美术学院副研究员、美术学博士、《世界美术》杂志编辑。

本文原载《艺术当代》2021年第2期。

[1] 隋建国,“作为‘造物’的雕塑”,《美术观察》,2018年第12期。

[2] 同上。

[3] 隋建国,张晓影,“世界产生于偶然”,《当代美术家》,2019年第6期。

[4] 郝科,隋建国,“隋建国 以未来的形态发挥自我的想象力”,《东方艺术》,2015年第23期。

[5] Bruce Sterling, Shaping Things, Cambridge, MA: MIT Press, 2005.

[6] [加]马歇尔·麦克卢汉,《理解媒介——论人的延伸》,何道宽译,商务印书馆,2000年10月第1版,第133页。

[7] [德]胡塞尔,《现象学的观念》,商务印书馆,2016年6月第1版,第22页。