2014年在西安市长安区郭新庄发掘的唐韩休夫妇墓是一座带长斜坡墓道的单砖室墓。该墓坐北朝南,总长40.6米,由墓道、5个天井、6个壁龛、封门、甬道、墓室等部分组成。根据墓志可知,韩休卒于开元二十八年(740年),其夫人柳氏卒于天宝七年(748年)。墓葬在发掘之前被盗严重,所幸大部分壁画保存较好。墓道北壁隐约可见阙楼壁画。甬道绘男女侍者。墓室北壁西部绘玄武,北壁东部绘山水屏风,东壁绘乐舞,西壁棺床以上绘高士屏风,南壁门洞以西绘朱雀,顶部绘天象。该墓基础材料已有初步报道,一些学者发表了重要的见解[1]。本文仅就墓室北壁的山水图谈一些看法。

这幅山水图外缘赭红色的边框有双重功能,一方面,它将边框内的壁画转换为可移动的屏风画,使山水图获得了相对的独立性;另一方面,它意味着屏风本身也是被图绘的对象,以此为中介,山水图又成为墓室内整套壁画的组成部分[2]。基于这两个特征,我们既可以相对地脱离墓葬语境,对山水图本身加以分析;也可以结合墓葬内部整体的图像程序来理解这幅画的意义。限于篇幅,我将前者作为研究的重点,但并不完全忽略后者。

传世山水画罕有唐代作品,后世的摹本只能在一定程度上作为参考,故近代以来的研究者更加重视文献与石窟壁画以及考古材料的互证[3]。本文在很大程度上沿袭这一方向,将新发现与已有的材料和知识进行整合分析。我首先通过文字描述,来实现对于画面细致的阅读;在此基础上,讨论图式、意义和笔法等问题;最后,结合这一新的材料,对早期山水画“卧游”这一传统话题谈一些个人的看法。作为尝试性的研究,本文并不局限于单一的问题,而尽可能地提出多种思考的方向,这种方式或可有助于扩展韩休墓和唐代山水画研究的视野。

一、画面描述

发掘者将韩休墓北壁的山水屏风称作“独立山水图”或“独屏山水图”。其屏风高194厘米,宽217厘米,为横长方形(图1),与西壁所见多曲式屏风形制不同。按照张建林的看法,此即文献所见“画障”[4]。扬之水则认为唐代的屏风与障“几乎可以说是一物而二名”,确切地说,障“多是指待张到屏风骨架上面去的屏风画,亦即屏面”[5]。文献中对于山水屏风和画障有不少记载,障又作幛或鄣。例如,唐人朱景玄《唐朝名画录》记天宝中吴道玄、李思训在大同殿墙壁和掩障绘山水[6];又如张彦远记建中四年(783年)张璪在长安平原里张家绘八幅山水幛[7]。文献所载的名家手笔早已风光不再,而韩休墓中的山水却盈盈在目。

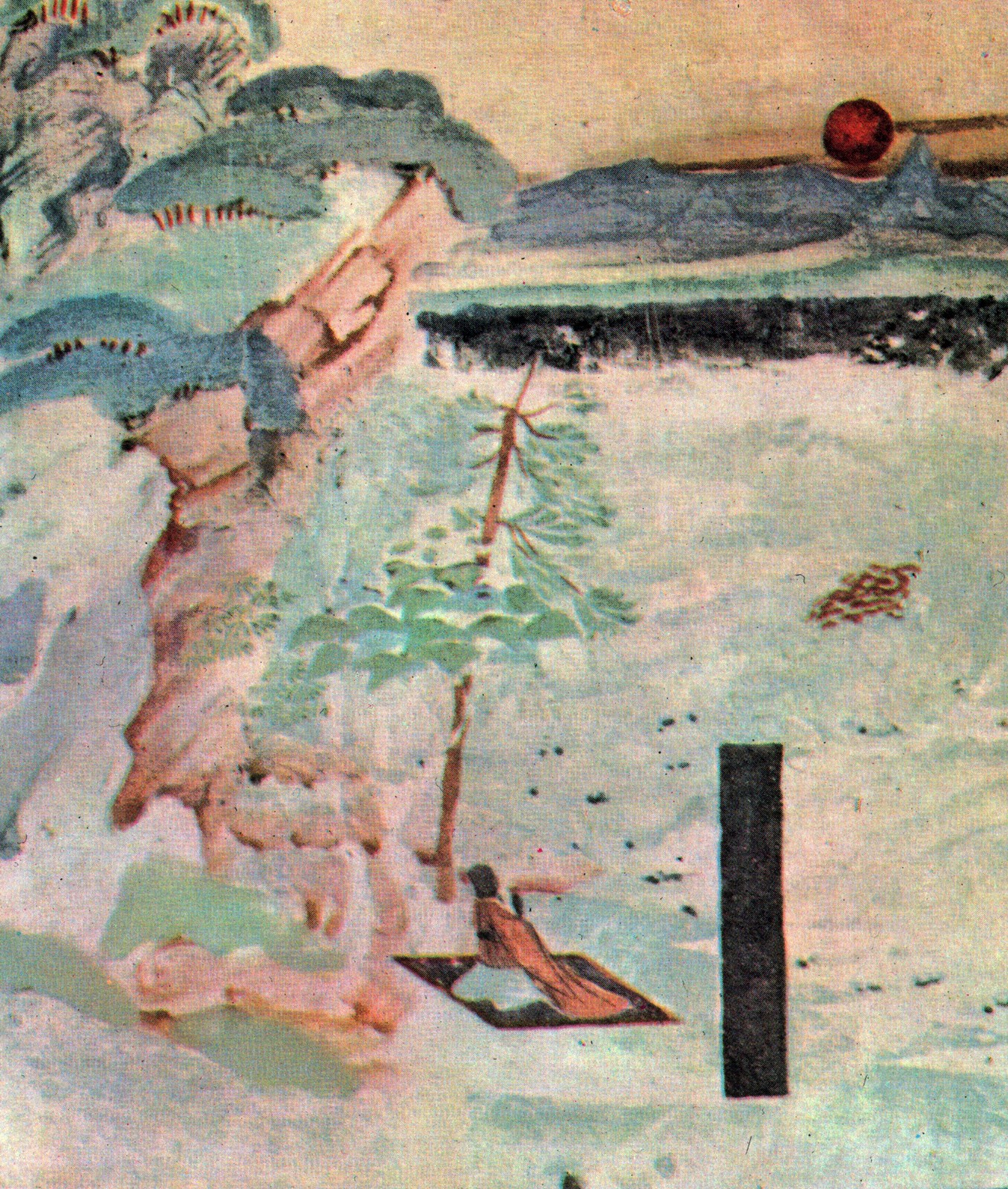

图1 西安唐韩休墓山水图(采自《考古与文物》2014年第6期,第111页)

图1 西安唐韩休墓山水图(采自《考古与文物》2014年第6期,第111页)

画中是一段幽深的山谷。中央一曲清溪,在远处由右而左进入画面,中景处转向右方[8]。两岸舒缓的山石层层后推,临水形成若干小的转折。近景的溪岸由画面左端斜下,并延伸到右下角,封闭画面的底部,形成一个U字,既可避免画面左右的分裂,也使得画外的观者有了确定无疑的立足点。与左岸近处的舒缓不同,一些大小不一的山岩前前后后跳突而出。右下角两块巨大的山岩显现出结构明确两个面,富有体积感。

至中景处,孤立的山岩发展为林立的山峰。山峰与河岸的衔接较为生硬,缺少过渡,似乎摆放在岸边。左部和右部两处对峙的山峰突然斜向中央,几欲折落。画家有意借助探出的山峰营造画面的高潮,但用力过于分散,缺少明确的主次关系。山峰斜向的线条与两岸缓坡大致垂直,使得中景成为近乎封闭的菱形。

与中景山峰的纷乱不同,隔着一片流云,左上角的远山笔直而立,肃穆庄重。两座低矮的山峦呈“八”字形悬浮在远处中部,再向上是即将没入云中的夕阳。山和云两侧淡去,与周边的物象缺少关联,彼此也保持着相当的距离,但凭借其对称的结构和特殊的位置,形成一种无声的力量,几欲压服两侧躁动的山峰。在山和云的衬托下,落日返照整个山谷,发出最后辉煌的强音。右上方的云气线条断断续续,与左侧双勾的富有装饰感的流云不同,是渐渐低下去的尾声。

平缓的两岸上有些低矮的小树,枝干均以单线绘出。山岩和山峰顶部的树丛不见枝干,树冠是深浅不一的下弧的粗线。树的描绘过于简单,尚不足以表现出明确的季节特征。

整个画面可见宋人所谓“自山前而窥山后”的深远,也结合了高远、平远的技法[9]。下文将证明,以上景物的基本结构出自唐代通行的图式,而中景岸边的两座草亭则是在这种图式上补加的戏眼。近处的亭子立在右岸平阔的台地上,呈圆形,背后植一丛毛竹。远处的亭子位于对岸,呈方形,半身掩于山峰之后。亭内并无一人,这使得画面陡然生出几分荒寒孤寂。然而,两座亭子——特别是远处的亭子——画得并不成功,其形体过大,以此为参照,整个山谷规模缩小,气势大为逊色。

我将色彩放在最后来说,并不是为了行文方便,而是因为画面的基本结构是以线条完成的。总体来说,勾线和布色分作两步进行。山、石、水、云,皆以均匀的墨线迅捷勾出,透明的色彩罩染在这些线条之上。唯一例外的是,低矮的树木上以近乎橘黄的颜色点染树叶[10],左侧山峰上的树冠明显在淡墨中添加了花青。如果说线条的勾画极为熟练和迅捷,那么色彩则显得潦草,右侧山峰上有无意中洒落的近似汁绿的色点。山石的用色主要是淡墨调和花青,部分加入少量的黄色。岸坡和山峰多处可以看到,画家着色时注意到了物象的结构,与线条走向一致的用笔和深浅的变化,均强化了其立体感。尤其值得注意的是,右下角的两块山石和右侧一处山峰的阴面以纵向的侧锋着色,而阳面则以侧锋扫出一轮轮横向弧线,也颇有匠心。

黄色的使用十分大胆。太阳和远处平散的云层均罩染黄色,使我们相信这种颜色与阳光相关。最值得注意的是,两岸坡脚的墨线也以黄色勾染,表现出夕阳返照时所形成的强烈色彩效果[11]。但是,亭子顶部的茅草和近处的一块石头也涂了同样的颜色,与坡岸的勾边并未遵循同一原则。环顾墓室中其他壁画,这种颜色的使用几乎到了泛滥的程度,缺少章法。

二、图式

为便于叙述,我将韩休墓山水图所包含的各种物质元素,如石、水、云、树、日、亭等称作“母题”(motif),将母题和画面结构所遵循的具有稳定性的范式称作“图式”(schema)。在上一节的基础上,本节先分析这幅画的图式,进而讨论其主题(subject matter)。

新闻媒体习惯以耸动的语言强调考古新发现独一无二的价值,实际上,这些新材料并不是历史的孤儿。韩休墓山水图虽是目前所见为数不多的唐代独立山水图的实物,但却跳不出当时所流行的图式。

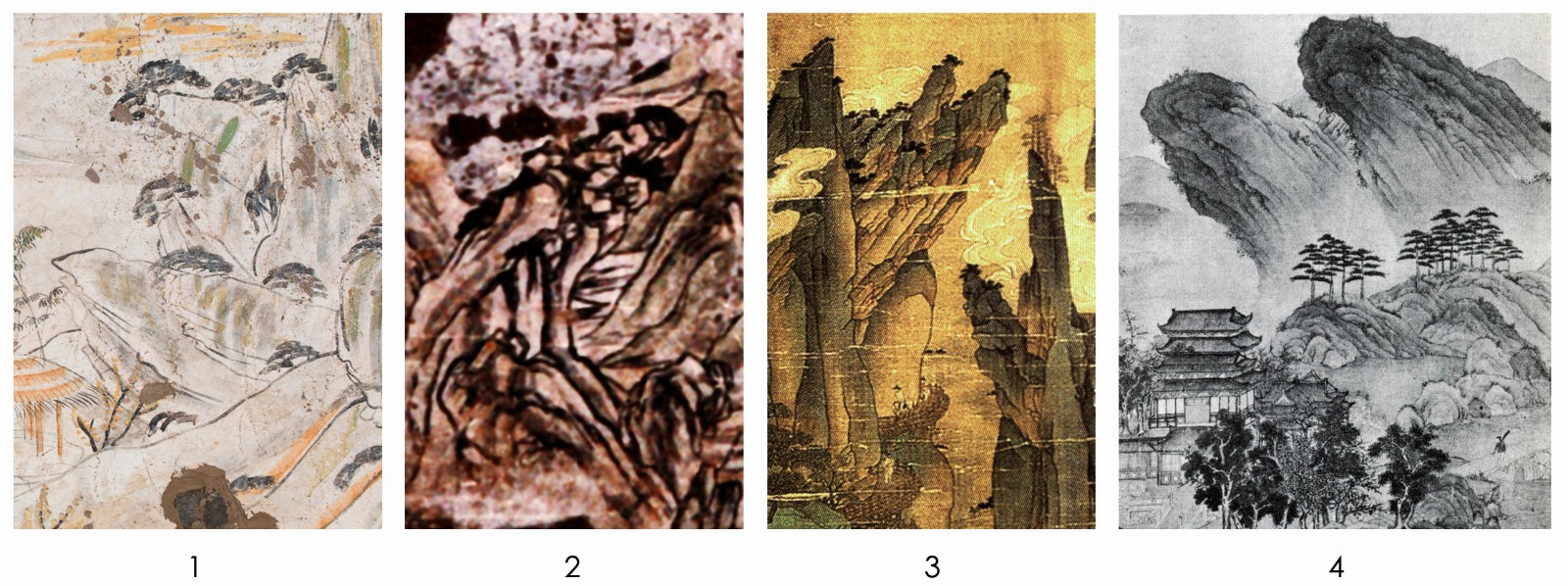

图2 “山尖欲落”(1西安唐韩休墓山水图 2 富平朱家道村唐墓山水图,徐涛先生提供 3 台北故宫本《明皇幸蜀图》,采自中国古代书画鉴定组编:《中国绘画全集·第1卷 战国——唐》,北京:文物出版社,1997年,第196~197页 4 大英博物馆藏传赵孟頫摹《辋川图》,采自《文人畫粹編·第一卷 王維》,東京:中央公論社,1975年,图30)

图2 “山尖欲落”(1西安唐韩休墓山水图 2 富平朱家道村唐墓山水图,徐涛先生提供 3 台北故宫本《明皇幸蜀图》,采自中国古代书画鉴定组编:《中国绘画全集·第1卷 战国——唐》,北京:文物出版社,1997年,第196~197页 4 大英博物馆藏传赵孟頫摹《辋川图》,采自《文人畫粹編·第一卷 王維》,東京:中央公論社,1975年,图30)

图式既包含特定母题的画法,又可指画面的位置经营。我先谈第一点。韩休墓山水图的许多细节可以在唐代文献和图像材料中找到类似的例子,例如,《历代名画记》所说的吴道玄山水画中“纵以怪石崩滩,若可扪酌”[12],或可与韩休墓山水图两岸富有立体感的山石对读。又如,山水图左上端云气为双勾,这种画法在陕西富平朱家道村山水屏风中可以见到[13]。再如,《唐朝名画录》记张璪的“山水之状”中有“石尖欲落”一语[14],在富平朱家道村墓山水屏风、台北故宫本《明皇幸蜀图》和大英博物馆藏传赵孟頫摹王维《辋川图》中也都可见到山峰上山尖探出的画法(图2)[15],二者的关系是可以考虑的。这种过分戏剧化的造型,可能与北方山川的形态有关,宋人沈括评论五代董源画江南山水“不为奇峭之笔”[16],与这种“奇峭”的山尖画法不同。

更重要的是,韩休墓山水图的整体构图也遵循了唐代山水画一种常见的图式,由该作品入手并参酌其他相关材料,可以复原这种图式的基本形态。其特征可以简单概括为:一水两岸,山谷幽深,夕阳返照,溪水蜿蜒,山峰耸立,云蒸霞蔚。我们首先完整地读一下《唐朝名画录》对于张璪作品的描述:

其山水之状,则高低秀丽,咫尺重深,石尖欲落,泉喷如吼。其近也则若逼人而寒,其远也则若极天之尽。[17]

再看《历代名画记》所记李思训的画:

其画山水树石,笔格遒劲,湍濑潺湲,云霞缥渺,时覩神仙之事,窅然岩岭之幽。[18]

这两段文字所述流水、云霞和幽深的岩岭,其空间的纵深感和控制力,几乎都可以直接挪移来描述韩休墓山水图。李思训长于青绿[19],张璪喜画水墨,但不排除他们的作品均采用了与韩休墓山水图相近的母题和图式。

图3 日本奈良正仓院藏8世纪螺钿槽琵琶捍拨骑象胡乐图(采自正倉院事務所:《正倉院宝物·南倉》,東京:朝日新聞社,1989年,图版128;《正倉院の絵画》,第33页)

当然,我们也要对文字与图像之间的距离保持警觉。不同的书写者对于同一幅画会有不同的描述,就像读者不会全然赞同上一节那些描述性文字一样。这一方面源于我们观看时不同的理解和选择,另一方面源于我们在文字表达方式上的差别。同样的道理,两段形式相似的文字,也不一定都能还原为相同的两个画面。相比之下,图像的证据则直接而有力。与韩休墓山水图比较接近的第一个例子是日本奈良正仓院藏8世纪前半期螺钿槽琵琶捍拨(即皮板)上骑象胡乐图背后的山水(图3)[20]。在高39.5厘米,宽16.6厘米的小幅画面很像是将韩休墓山水图缩微而成的一个竖幅,曲折的溪谷两侧山体层层后推,山谷间凫鸭排列为Z字形,远处的太阳光芒闪耀,其母题和结构均与韩休墓山水图十分接近。

图4 敦煌莫高窟盛唐第103窟南壁法华经变之化城喻品(采自《中国石窟·敦煌莫高窟》,三,图版153)

图5 敦煌莫高窟盛唐第320窟北壁日观想(采自《中国石窟·敦煌莫高窟》,四,图版4)

更多的例子见于敦煌盛唐壁画,如莫高窟第217窟南壁西侧和103窟南壁西侧(图4)法华经变之“化城喻品”[21],第320窟北壁东侧(图5)、172窟南壁西侧和北壁东侧、148窟东壁南侧观无量寿经变之“日想观”部分等[22],都是典型的作品。其中103窟所见两侧山峰均高高耸起,而320和172窟所见则一侧山峰高起,另一侧是较舒缓的河岸。这些变化都限定在一定的范围内,并未背离其共享的图式。

秋山光和谈到比上述例子更早的690年前后莫高窟第323窟南北两壁描绘瑞像、佛陀高僧奇迹故事背后大场面的山水背景,其连绵的山峰、丘陵与天际的远山有机地组合在一起,“流水蜿蜒于山峦之间,弯弯曲曲的河岸一直同远景的矮山相连,呈现出一派苍茫的景象”。他将这个例子看作“唐代山水表现的基本形式之一”[23],而上述盛唐时期的图式可能是对初唐时期这种大场面山水进一步的提炼,其结构更趋统一,细部富于变化。

图6 偃师南缑氏镇唐恭陵哀皇后墓彩绘陶“山尊”(采自洛阳市博物馆:《唐代洛阳》,郑州:文心出版社,2015年,第34页)

图7 偃师南缑氏镇唐恭陵哀皇后墓彩绘陶“山尊”展开图(郑岩制作)

还有一个例子亦不可忽略。在河南偃师南缑氏镇唐恭陵哀皇后墓被盗出的文物中,有一件高14.2厘米的小陶罐,腹部绘山水(图6)[24]。谢明良正确指出,此物应为唐人基于传统的经书解释所制作的礼器“山尊”,与北宋聂崇义《新定三礼图》同属一个系统[25]。根据发表的彩图,我以有限的Photoshop技术制作了一张不甚准确的展开图(图7)。从中约略可以看出,这幅也可被称作“独立山水图”的小型绘画有多处与韩休墓山水图相近,如“山尖欲落”、双勾的云气,以及树的画法等。山与水的基本关系,也与韩休墓山水图有几分相似。当然,由于画面环绕于器腹部,画幅又小,故缺乏细节刻画。

图8 长安庞留村唐惠妃武氏墓山水屏风(采自《文博》2009年第5期,第58页)

图9 富平朱家道唐墓山水屏风(徐涛先生提供)

图10 敦煌榆林窟盛唐第25窟北壁送老人入墓图局部(采自《敦煌石窟艺术·榆林窟第二五窟附第一五窟》,图版60)

这种“一水两岸”的格局可能只是唐代山水画多种图式中的一种。就目前资料来看,当时还有另外的图式存在,如一种绘于多曲屏风上竖向构图的山水画已发现多例,包括西安长安区庞留村开元二十五年(737年)玄宗惠妃武氏墓西壁壁画六曲山水屏风(图8)[26]、富平朱家道村唐墓西壁壁画六曲山水屏风(图9)[27]、陕西临潼庆山寺地宫东壁壁画五位僧人背后的山水屏风[28]、敦煌榆林窟第25窟壁画送老人入墓图所见墓中山水屏风(图10)等[29]。庞留村山水屏风中有多扇两岸险峻的山崖隔水相望,呈对角线构图,又可看到与“一水两岸”图式的关联[30]。多种图式共存并彼此作用,在绘制时又诉诸钩斫、青绿、水墨等不同的笔法和色彩,使得盛唐的山水画丰富多彩。这一现象是山水画成熟的表现。

已有许多学者研究唐代山水的“成”与“变”问题。限于篇幅,我不拟展开讨论韩休墓图式在山水画变迁过程中的位置,仅举此前两世纪和此后两世纪各一个例子,点到为止。第一个例子是水的画法。6世纪绘画中有两种水的处理方式(图11),其一如美国纳尔逊—阿特金斯美术馆(The Nelson-Atkins Museum of Art)藏北魏晚期孝子棺画像所见,是以舒展流畅的线条组织的一种自由的结构;其二如西安北郊北周史君墓石堂画像所见,是由平行线构成的装饰性较强的S形涡纹[31]。乐仲迪(Judith Lerner)认为前者是中原传统,后者则可能源自中亚[32]。我们不难发现韩休墓山水图中的水与前者的传承关系。第二个例子是河北曲阳县西燕川村五代王处直墓壁画中的两幅山水屏风[33]。有学者已指出这两幅山水画与董源传世画作之间的共性[34]。值得进一步注意的是,当时这种江南风格的山水已流布至河北。而韩休墓山水图与王处直墓山水以及郭李一派北方山水的关系,则值得今后进一步探研。

敦煌壁画“一水两岸”式的山水多是经变画叙事部分的背景,所表现的主题各不相同,那么,独立的韩休墓一图主题又当如何解读?

一种图式可以为多种主题所共享,而对于图式的修正则可能反映出作品特定的用意,韩休墓山水图中的两处草亭即是最值得注意的修正。草亭茅庐是为人所熟知的文化符号。唐人刘禹锡《陋室铭》就将自己的“陋室”与“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”相比[35],其中“诸葛庐”指东汉末年诸葛亮隐于南阳卧龙岗的草庐。唐代隐士也多建草庐茅舍,如张籍诗《题李山人幽居》中“襄阳南郭外,茅屋一书生……应笑风尘客,区区逐世名”云云,即言明了茅屋与隐居的关系[36]。更为著名还有白居易的庐山草堂和道士卢鸿的嵩山草堂等[37]。

韩休墓山水图的草亭一方一圆。与整个画面一气呵成的做法不同,远处方亭的基础由方形改为圆形,修改的痕迹十分明显。看来亭子的形制是一个关键点,不容得马虎。修改的具体原因无从得知,从常识来说,方圆与阴阳、天地、男女等等概念联系在一起,故其形态变化或有其意义归旨,可能包含着既对立又并存的具有象征意义的一对概念。由于材料所限,在此不宜深求。

与敦煌盛唐观无量寿经变“日想观”绘画的相似性证明,韩休墓山水图中描绘的是夕阳西下的落寞,而非日出东方的生机。夕阳的母题与草亭的气氛相侔,亭内无人则更令人印象深刻。明人董其昌云:“《幽亭秀木》,古人尝绘图,世无解其意者。余为下注脚曰:亭下无俗物谓之幽……。”[38]总之,这种与出世隐逸相关的母题,使得山水成为一种富有文化意义的景观。

有论者认为韩休墓山水图表现的是一处私家园林[39]。毫无疑问,唐代园林盛极一时,园林中草堂茅庐亦极常见[40],富贵如韩休者拥有私家园林也属当然,唐时不乏以园林入画者。但是,园林与山水画一样,均是一种艺术形式,表现了人们心目中理想化的自然。各种艺术形式千变万化,有着不同的物质形态,但都是人工经营的“图像”,其意义超越于物质。要判断一幅山水画,究竟是对于园林的再表现,抑或它们指向同一个桃花源,还需要更多的证据。即使山水画是对于园林的转译,它也不必完全忠实于园林的“实景”。由草木水石构成的园林看似有其“实”,本质上却是一首诗,而诗意是难以翻译的;更何况,山水画本身也是一首诗。

图12 长安兴教寺唐代石槽线刻捣练图(采自《文物》2006年第4期,第72页)

图13 日本奈良正仓院藏8世纪密陀绘盆山水图(采自《正倉院の絵画》,插图90)

图13 日本奈良正仓院藏8世纪密陀绘盆山水图(采自《正倉院の絵画》,插图90)

进一步讲,草堂茅庐在唐代已不像“南阳诸葛庐”那样是一种富有个性的选择,相反,它已经成为陈词滥调,不仅见于各种诗文,也诉诸图像,据说拥有玄宗所赐草堂的卢鸿“尝自图其居以见,世共传之”[41]。陕西长安兴教寺出土唐代石槽上的一幅捣练图的右端,也刻画了一座草亭(图12)[42]。正仓院藏第六号“密陀绘盆”上的绘画描绘水边树下形制简单的草庐,庐内安置书案,亦空无一人。从水中走出的瑞兽和天上飞舞凤鸟暗示着这是一处远离尘嚣的仙境(图13)[43]。这类富有隐逸色彩的山水画与当时的佛教、道教思想及其图像系统都有关系,但其属性不必归结为纯粹的佛教或道教,甚至与墓主个人特定的追求没有必然的联系,而是唐代上层社会普遍的时尚。如果我们凭着这幅空无人迹,高蹈孤傲的山水图推论墓主心归道山,则未免胶柱鼓瑟之嫌。

图14 西安唐韩休墓乐舞图(采自《考古与文物》2014年第6期,第109页)

图14 西安唐韩休墓乐舞图(采自《考古与文物》2014年第6期,第109页)

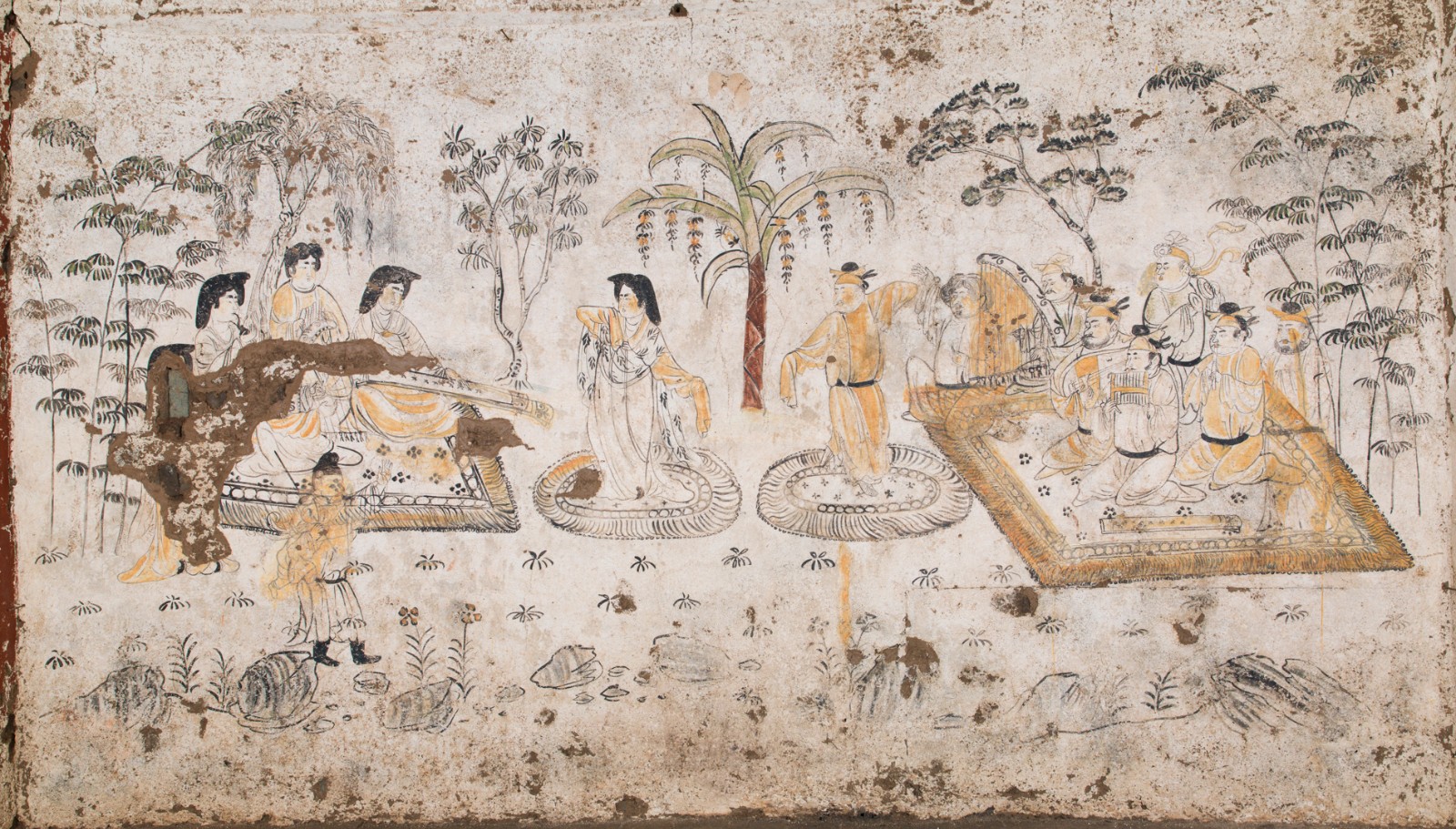

与这种出世的题材截然不同,与之相邻的东壁乐舞图描绘了现世的声色,灿烂的花木之间,男女对舞,胡声汉韵,和鸣锵锵,令人颠倒沉醉(图14)。乐舞图并非屏风画,且与棺床正对,这说明画中的人物、场景与墓主属于同一个世界。这个世界可以理解为现实世界的“镜像”,屏风中的山水只是插入这个世界的一幅画,一首诗,一支曲,它使得这个世界更为丰富多彩,但二者却没有不可移易的关联[44]。屏风既然能够从它处搬来,也就可以随时被搬走,就像乐人和舞者所表演的节目一样,情生而起,兴尽乃止。

三、笔法

再来谈谈这幅画的用笔。

史载吴道玄所绘壁画常由弟子或工人着色[45]。韩休墓山水图虽未必由多人完成,但明显分为两步,其线描与着色分离,可能与吴画的程序类似。如正仓院琵琶骑象胡乐图山水所见,盛唐时期的山水已有初步的笔墨变化。但这类变化在韩休墓中尚不明显,画中石、水、云皆中锋运笔,虽然线条有些微妙的差别,但没有出现明确的皴法,至多可以说在着色过程中隐约可见“原始的皴法”[46]。树的画法也变化不大。以线条为主塑造物象状貌的作法,很大程度上保留了早期山水画的特点[47]。唐末五代画家荆浩称“吴道子画山水,有笔而无墨”[48],宋人郭若虚称“尝观(吴道子)所画墙壁卷轴,落笔雄劲,而傅彩简淡。或有墙壁间设色重处,多是后人装饰。至今画家有轻拂丹青者,谓之吴装。”[49]韩休墓山水图同样是“有笔而无墨”的作品。

韩休墓壁画的绘制运笔迅疾,用色也相当单调。这种做法,在墓中各部分壁画中表现出不同的效果。例如,墓室北壁的玄武和南壁朱雀皆属传统题材,画工对于其造型极为熟悉,所以线条一气呵成,确切有力。甬道两壁的人物和墓室西壁的高士,因为画面较为简单,也未见明显不足。但在绘制东壁的乐舞图时,这种画法则显得难以胜任。乐舞题材涉及人物、器具、景物等复杂的母题,与之相配的应是精细的笔法[50]。唐人李肇《唐国史补》卷上记:

人有画奏乐图,维熟视而笑。或问其故,维曰:“此是《霓裳羽衣曲》第三叠第一拍。”好事者集乐工验之,一无差谬。[51]

这一轶事除了说明王维精通音乐,也显示出奏乐图的绘制十分严谨,因为惟有面对细致写实的画作,才能在辨读乐曲主题时“一无差谬”。与这幅奏乐图不同,韩休墓乐舞图的绘制率尔操觚,以至于捉襟见肘,前后失据,多处细节不得不重新补绘。山水图同样运笔迅疾,但其效果则相对好得多。山水母题缺少结构确切的指标,土石、树木、水、云,多一分少一分,无伤大雅,因此画家有着更大的发挥空间,除了左侧的草亭,其余部分不仅未感觉到明显失误,反而整体效果颇为生动。

画家之所以采取迅疾的画法,很有可能是工期等客观原因所限。但是,在山水图中,这种风格又显现出作者的从容与自信。我的问题是:画家的信心从何而来?丧家为何能够接受这种近乎粗糙的风格?由此衍生的另一个问题是:时至今日,当我们描述这类画法时,为什么常常使用“粗犷”“豪放”“雄劲”“率真”“素朴”“飘逸”等褒义词,而尽量避免采用“粗糙”“草率”“散乱”“疏陋”等含有贬义的词语?

答案很可能是:正是在唐代,绘画中出现了彼此差异巨大的多种风格,公众对于绘画的趣味趋于多元化,士人则开始从理论上对此加以总结,从而改变和塑造了中国绘画的审美观。

《历代名画记》卷一云:

上古之画,迹简意淡而雅正,顾、陆之流是也;中古之画,细密精致而臻丽,展、郑之流是也;近代之画,焕烂而求备,今人之画,错乱而无旨,众工之迹是也。[52]

这段文字将不同的笔法进行了分期,清晰明了,但却过于简单化,如介于“中古”展子虔、郑法士(6世纪)和“今人”(9世纪)之间的“近代”,即大约初唐至中唐时期,绘画并不只有“焕烂而求备”一格。杜甫上元元年(760年)所作《戏题画山水图歌》描述了一种十分细密精致的笔法:“十日画一水,五日画一石。能事不受相促迫,王宰始肯留真迹。”[53]与之相近的还有稍早天宝年间在大同殿作画“累月方毕”的李思训。吴道玄的作品则截然不同:

又明皇天宝中忽思蜀道嘉陵江水,遂假吴生驿驷令往写貌。及回日,帝问其状,奏曰:“臣无粉本,并记在心。”后宣令于大同殿图之,嘉陵江三百余里山水一日而毕。[54]

这种迅捷的笔法超越了“焕烂而求备”的标准,对此,富有艺术鉴赏力的玄宗评论道:“李思训数月之功,吴道子一日之迹,皆极其妙也。”[55]

考工之事,素尚精益求精;而此言同时肯定了自由洒脱、不拘细致末节的迅捷笔法的价值。李思训卒于开元六年(718年)[56],故李、吴在天宝年间竞技之事当属子虚乌有,但这一时期两种相反的画风并存却是不争的事实。“皆极其妙”的评语即使非玄宗原话,至少也是讲述者的声音。这种声音并不孤独,张彦远论画有疏密二体,进一步肯定“笔才一二,像已应焉,离披点画,时见缺落”“虽笔不周而意周”的疏体的价值。他举张僧繇和吴道玄作为疏体的代表人物,并将二体之说提到无以复加的高度,称“若知画有疏密二体,方可议乎画。”[57]

吴道玄同时擅长疏密二体,张彦远云:“唯观吴道玄之迹,可谓六法俱全,万象必尽,神人假手,穷极造化也。所以气韵雄壮,几不容于缣素;笔迹磊落,遂恣意于墙壁。其细画又甚稠密。此神异也。”[58]但最为史家津津乐道的还是其狂放不羁的绘画风格。如张彦远称吴“好酒使气,每欲挥毫,必须酣饮”[59],“众皆密于盼迹,我则离披其点画;众皆谨于象似,我则脱落其凡俗”[60],“是知书画之艺,皆须意气而成,亦非懦夫所能作也”[61]。

唐前期的范长寿“掣打捉笔,落纸如飞,虽乏窈窕,终是好手”[62],到了吴道玄手下,这种风格已炉火纯青。吴在公众面前作画近乎戏剧表演:“尝云吴生画兴善寺中门内神圆光时,长安市肆老幼士庶竞至,观者如堵。其圆光立笔挥扫,势若风旋,人皆谓之神助”[63],“观者喧呼,惊动坊邑”[64]。最富传奇色彩的是开元中吴道玄在天宫寺为将军裴旻之母绘画追冥福一事:

道子使旻屏去缞服,用军装缠结,驰马舞剑,激昂顿挫,雄杰奇伟,观者数千百人,无不骇栗,而道子解衣盘礴,因用其气以壮画思,落笔风生,为天下壮观。[65]

据符载所记,张璪在荆州从事监察御史陆沣家宴席间画松石时,类似的情节重演:

员外居中。箕坐鼓气,神机始发。其骇人也,若流电激空,惊颷戾天,摧挫斡掣,撝霍瞥列,毫飞墨喷,捽掌如裂,离合惝恍,忽生怪状。[66]

这些文字,将吴道玄和张璪的形象与《庄子·田子方》所记的“解衣般礴臝”的画家相重叠[67],《宣和画谱》将吴道玄所为看作“以技进乎道”,而符载称赞张璪“非画也,真道也”。画家们既已登上哲学之巅,有谁还能以形而下的技术问题与之计较呢?

王默在这条道路上走得更远,据说他作画“醉后以头髻取墨,抵于绢画”[68],“即以墨泼,或笑或吟,脚蹙手抹,或挥或扫,或淡或浓。随其形状,为山为石,为云为水,应手随意,倏若造化。图出云霞,染成风雨,宛若神巧。俯观不见其墨污之迹,皆谓奇异也。”[69]但张彦远对这种冒险有所保留:“如山水家有泼墨,亦不谓之画,不堪仿效。”[70]

在唐代,的确有人学习和仿效这类狂放的作画方式,如吴道玄的弟子张藏“裁度粗快,思若涌泉,寺壁十间,不旬而毕”[71]。又如,杜甫在《奉先刘少府新画山水障歌》记述了一位无名画家的作品,其酣畅淋漓的风格惊天地泣鬼神:“反思前夜风雨急,乃是蒲城鬼神入。元气淋漓障犹湿,真宰上诉天应泣。”[72]

“画师不复写名姓,皆云道子口所传”[73]。我们同样不知道韩休墓壁画作者的姓名,然其作品却使得这种疏离简率的风格披图可鉴。墓主夫妇的墓志尚未发表,不知其中是否言及丧葬过程的某些细节。一般说来,从墓主去世到下葬,墓葬的营建、丧礼的筹办,时间是有限的,留给画工的时间更是紧迫。但这只是问题的一个方面,韩休贵为宰相,考虑到其所属的社会阶层,以及时代、地域的高度一致性,为其墓作画的画家有可能直接或间接地受到吴道玄离披点画、时见缺落、势若风旋笔法的影响;操办其丧事的人士很可能也会对这种流行在长安上层社会的艺术趣味持宽容态度,即使有人心存疑惑,面对新潮流,也会产生“皇帝的新装”般的围观与附和。而具有隐逸含义的山水画,更使得这种“草率粗陋”的笔法具有了足够的合法性,从而转化为令人激赏的“率真自然”。

我们或可想象,当画家面壁而立,扫却山石云水的时候,包括丧家在内的旁观者,也像张璪松石的观者那样“主人奋裾,呜呼相和”,而画家也会“投笔而起,为主四顾”[74],尽管说到底他可能只是位二三流的模仿者。当然,仓促间挥就的乐舞图难免不合画题,画家不得不加以改绘,以至于画面如屋下架屋,床上施床,纷纭杂沓,不堪收拾。

四、观想与卧游

韩休墓山水图与敦煌观无量寿佛经变“日想观”图式的共同性,引导我们进一步分析唐代山水画与佛教的关系。这些探讨已超出韩休墓本身,而触及早期山水画某些一般性的问题。

《佛说观无量寿佛经》(以下简称“《观经》”)是佛教净土宗的基本经典之一,记释迦教示韦提希夫人观想西方极乐世界,从而提出往生净土的观想法门。其中“十六观”记观想西方极乐世界及“西方三圣”的各种功德与妙相。“观想”贯穿了从观看行为到内心体悟的过程,信众通过观想各类图像,逐渐发现佛国世界的辉煌,直到阿弥陀佛和其他所有神明呈现于眼前。其第一观便是“日想观”。

《观经》不见早期梵文版本,故一般认为是在大乘佛教从中亚向中原传播的过程中逐步形成的。新疆吐峪沟石窟高昌国后期(公元6世纪中叶到7世纪中叶)壁画所见净土观想题材多为表格式的图案,在形式上与敦煌有着明显的差别[75]。敦煌唐代石窟含有“十六观”的经变画有八十多铺,“日想观”对于韩休墓山水图所代表的图式的采用是盛唐以后的事情[76]。根据巫鸿对于莫高窟172窟南北壁两铺观无量寿经变相的观察,两侧的“未生怨”和“十六观”是一种封闭的叙事性结构,并不强调与信众的互动,而中央“西方净土庄严相”的无量寿佛偶像才是韦提希和其他信众观想的结果[77]。按照魏礼(Arthur Waley)的解释,这种复杂的结构来源于唐代高僧善导对于经文的注疏[78]。换言之,敦煌唐代“十六观”的造型元素无法与中亚建立直接的链接,而应从中原艺术探寻渊源。

由于唐代前期净土信仰兴盛,净土变题材在两京极普遍,如段成式《酉阳杂俎》载长安常乐坊三阶院有范长寿画“西方变及十六对事”[79],白居易《画西方帧记》称“当衰暮之岁,中风痹之疾,乃舍俸钱三万,命工人杜宗敬按《阿弥陀》《无量寿》二经,画西方世界一部……”[80]。《历代名画记》“记两京外州寺观画壁”所录此类壁画更为丰富,如长安寺院中明确题为“西方变”或“净土变”的就有光宅寺尹琳画迹、净土院小殿吴道玄画迹、兴唐寺吴道玄画迹、安国寺吴道玄画迹、云花寺赵武端画迹等[81];东都洛阳则有敬爱寺大殿西壁赵武端描西方佛会、刘阿祖描十六观,东禅院东壁苏思忠描、陈庆子成西方变,以及尉迟乙僧在大云寺、程逊在昭成寺所绘净土变等[82]。以上绘画所依据的经典可能比较复杂,但不乏观想题材。

图15 敦煌莫高窟盛唐320窟北壁观无量寿经变(采自《中国石窟·敦煌莫高窟》,四,图版4)

莫高窟所见观经变84例,从初唐、盛唐延续到五代、宋[83]。其唐代观经变应是受中原影响而产生的样式。320窟北壁观经变以“西方净土庄严相”为中心,不仅西侧十六观之“日想观”使用了新图式,与之对应的东侧未生怨顶部“大目犍连,及以阿难,从空而来;佛从耆阇崛山没,于王宫出”的场景也才采用这一图式,只是省去了落日,二者上端均以青绿山水为开篇,遥相呼应,别有意趣(图15)[84]。为了建立这种视觉对称关系,未生怨各个情节由下而上行,十六观的情节由上而下行。也就是说,画工不惜颠覆主题的次序而求画面形式的整齐划一。他们对于来自长安的新图式之迷恋,于此可见一斑。

韩休墓山水图与“日想观”图式共用现象,显示了唐代山水画与佛教绘画复杂的互动关系。我们一方面可以看到,盛唐长安的山水画对于佛教绘画的绘制方式产生了显著影响。韩休墓山水图画幅巨大,独立成章,“日想观”则将其改造为佛教故事的背景。前者是一种开放的结构,其意义体现于与画外观者的互动;而后者韦提希夫人的形象使得画中的山水成为其一人眼中的景物。与之相似,前述正仓院琵琶骑象胡乐图背后的山水,也可以看作对于这一图式的移用和改变。

另一方面,我们也不能完全忽略佛教图像及其理念对于世俗山水画的影响。关于“日想观”,《观经》云:

佛告韦提希:“汝及众生,应当专心,系念一处,想于西方。云何作想?凡作想者,一切众生,自非生盲,有目之徒,皆见日没。当起想念,正坐西向,谛观于日,欲没之处,令心坚住,专想不移。见日欲没,状如悬鼓。既见日已,闭目开目,皆令明了。是为日想,名曰初观。”[85]

图16 敦煌莫高窟盛唐日观想(以172窟北壁为例)结构与韩休墓山水图观看方式比较(郑岩制图)

图16 敦煌莫高窟盛唐日观想(以172窟北壁为例)结构与韩休墓山水图观看方式比较(郑岩制图)

韦提希夫人面前实际上已不是自然的山水,而是她眼目所见,心灵坚住的一种“图像”(图16.1)。我们可以将韦提希夫人所面对的景色设想为一幅山水画,而将她看作绘画的观者(图16.2)。因为所面对的图像一致,所以,一幅山水画的观者就有可能与韦提希夫人的观想实践抱持相似的方式(图16.3)。可以支持这种推测的是正仓院藏紫檀木画槽琵琶上的一幅绘画,画面右下角两位对坐的文人代替了韦提希夫人,其一手中执笔,吟咏到得意之处,二人皆转身回顾河对岸的山峰;而画中山水只不过是将一水两岸的图式稍加变易(图17)[86]。

观想贯穿了从观看行为到内心体悟的整个过程,是从眼睛到心灵的转换,最后的指向是佛本身以及西方净土世界。或许具体到墓葬的语境,韩休墓中的山水,也可以从一种终极价值去理解;但如果将视野扩展到山水画这个普遍性的概念,那么,作为参照的“日观想”的意义也就不限于其宗教层面,而涉及对于图像本身(而不止是图像的主题)功能和意义的理解。观想的理念和技术,很可能与悟对通神、澄怀观道等观念有着某种内在的联系,反过来,这也会成为世俗山水画与佛教图像之间产生关联的一个前提。

图17 日本奈良正仓院藏8世纪紫檀木画槽琵琶捍拨山水图(采自《正倉院の絵画》,插图42~45)

图17 日本奈良正仓院藏8世纪紫檀木画槽琵琶捍拨山水图(采自《正倉院の絵画》,插图42~45)

杜诗“堂上不合生枫树,怪底江山起烟雾”[87]“高浪垂翻屋,崩崖欲压床”[88]之句,均点出了有限的建筑空间与无限的绘画空间的矛盾。但是,这种矛盾并不是绝对的,中国山水画不像欧洲文艺复兴时期的绘画那样,被理解为“通向另一个世界”的窗口[89],而是强调与观者的和谐与互动。这种独特的关系可以通过人的观看行为来建立,《宋书·宗炳传》云:

(炳)有疾还江陵,叹曰:“老疾俱至,名山恐难遍观,唯当澄怀观道,卧以游之。”凡所游履,皆图之于室,谓曰:“抚琴动操,欲令众山皆响。”[90]

在这里,众山不是被动地被观看,而是与主人的琴声彼此唱和。

值得注意的是,生活在东晋至刘宋时期的宗炳曾在庐山“就释慧远考寻文义”[91]。而慧远乃净土宗之始祖。慧远所倡导的对于阿弥陀佛西方净土的信仰,主要建立在《般舟三昧经》基础上,大约在公元424年至422年某时由畺良耶舍翻译的《观经》是否会对宗炳产生直接的影响[92],还值得探讨。退一步说,在宗炳的时代,卧游与观想即使难以有技术层面的关联,也不能排除卧游一说有着净土信仰的大背景。多数学者认为《观经》并非译自印度文本,而是来自中亚的某个文本。《观经》本身又具有浓厚的中国色彩,所以也有人认为此经成于中国[93]。至于卧游和观想在后来发展的过程中所产生的互动,由唐代的上述图像则可见其一斑。7世纪初,善导著《观经疏》[94],并制作“净土变相二百铺”[95],促进了观想图像的发展。而两京地区的观经变等净土变相,不仅影响到敦煌、吐鲁番和库车等丝路要冲,也远播于朝鲜半岛和日本[96]。

与此同时,在日常生活中,唐人的屏风将千里之外的山水迁移到室内,延续了宗炳“披图幽对,坐究四荒”的传统和卧游的理念。“日月中堂见,江湖满座看”[97]“波涛连壁动,云雾下檐飞”[98]“白波吹粉壁,青嶂插雕梁”[99]“能令万里近,不觉四时行”[100]……山水画在居室内部营造出咫尺千里、摄人心魄的视觉奇观,而卧游便是人的眼睛与心灵在这种奇观之中超越时空的历险。在张彦远眼中,绘画不仅可以“成教化,助人伦”,又能够“穷神变,测幽微”,既“与六籍同功”,又“非由述作”[101]。换言之,绘画不只承载与文字、书籍相同的教化功能,同时还以其独有的形式来呈现“神变”与“幽微”。而观想和卧游,实乃穷测神变与幽微的重要通道。

我并不反对从哲学的角度理解卧游,但韩休墓山水图与“日想观”图像形式和意涵的关联,意义则在于启发我们进一步基于历史与宗教文化的背景,对卧游的行为和理论加以探索。我们不仅可以看到山水画和日观想图像形式的一致性,也可以思考二者在观念层面的联系;可以说,图像和观念之间的关系也不是单向的,而是互为因果,彼此形塑。

当然,如果将卧游的理论全然归因于净土信仰,又未免使问题简单化,早期山水画理论的宗教背景可能并非一元。此前已有许多学者从道家思想的角度理解卧游,有很多贡献。又如,在中古时期流行的绘画感神通灵的观念中,绘画有着巫术般的力量,形象有其自身的生命。对此,学者们有过比较深入的讨论[102]。如石守谦指出,杜诗中的“玉花却在御榻上,榻上庭前屹相向”,“不仅是在比喻曹霸玉花骢的逼真而已,实则也在赞美画家笔下创造出一能来往传移于庭前真马与玉榻上画马之间的骨气生命”[103]。《酉阳杂俎》也记“古屏上妇人等,悉于床前踏歌”的故事[104]。与人物、动物题材相比,山水似乎离世绝俗,但玄宗称赞李思训的山水时,也说“卿所画掩障,夜闻水声,通神之佳手也”[105]。在这些“野人腾壁,美女下墙”的传说中,图像内外两个世界的沟通较之观想的理论和实践,显得直接而粗糙,但其渊源却可能更为久远,应是早期巫术的孑遗。到了宋代,郭若虚将这类“恶夫眩惑以沽名”的“术画”排斥于画史之外[106];与此同时,郭熙则将卧游之说发展得更为丰富和复杂[107]。这些在唐代或南北朝时期曾有过某些交集的观念,至此分道扬镳。

墓主韩休为京兆长安人,开元初年为虢州刺史,后转尚书右丞。开元二十一年(733年)迁黄门侍郎、同中书门下平章事[108]。同年十二月罢相,转为工部尚书。历司封员外郎、起居郎、中书舍人,迁礼部侍郎,兼知制诰。开元二十八年(740年)五月卒,谥号文忠,追赐太子少师。宝应元年,追赠太子太师,扬州大都督。韩休为官清廉,又工于文词。夫人柳氏,出身河东郡世家大族。天宝七年(748年)卒,与韩休合葬于少陵原[109]。其子韩滉为德宗朝宰相,“工隶书章草杂画,颇得形似,牛羊最佳”[110],是唐代著名的画家。

韩休墓中壁画的大部分题材,在此前长安地区发现的盛唐时期高等级墓葬中已有先例,其内容似与韩休本人没有特定的关系,也难以径直与韩滉建立链接[111]。山水图算不上一幅杰作,我们也没有必要刻意拔高其艺术水准;然而,其美术史价值并不在于绘画技法的高低。依据其年代、地域、等级等指标,我们有理由将这一作品与文献中记载的盛唐长安画家的活动及画迹,以及受到长安深刻影响的敦煌和正仓院的材料进行比对,从其图式、笔法入手,获得关于唐代山水画的新知。即使不能据此重建一座名家的先贤祠或名画的博物馆,也可以由此观察到盛唐山水画的一般形态,看到一种范式、风格在生活中的具体位置。除了利用这些可靠的实物材料讨论绘画发展的自律性,探索宗教等外部因素与美术深层的关联,也是值得进一步深入的课题。

注释:

[1] 刘呆运、程旭:《陕西长安唐韩休墓首次发现独屏山水图壁画》,《中国文物报》2014年12月5日,第1版;本刊编辑部:《“唐韩休墓出土壁画学术研讨会”纪要》,《考古与文物》2014年第6期,第101~117页;程旭:《长安地区新发现的唐墓壁画》,《文物》2014年第12期,第64~80页。

[2] 考虑到壁画与墓葬结构普遍存在的关联,我并不主张将一些联系紧密的壁画硬性分割为“幅”,并以“某某图”命名(郑岩:《魏晋南北朝壁画墓研究》,北京:文物出版社,2002年,第11页)。但就韩休墓山水图第一个方面的特征而言,它的确可以计之以“幅”,名之以“图”。

[3] 这方面代表性的著作如Anil de Silva, Chinesische Landschaftsmalerei: am Beispiel der Höhlen von Tun-Huang, Baden-Baden: Holle Verlag, G. M. B. H., 1964(英译见The Art of Chinese Landscape Painting in the Caves of Tun-huang, New York, Toronto, London: Greystone Press, 1967);Michael Sullivan, Chinese Landscape Painting in the Sui and Tang Dynasties, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1980;王伯敏:《敦煌壁画山水研究》,杭州:浙江人民美术出版社,2000年。

[4] 张建林:《“屏风十二扇,画鄣五三张”——唐墓壁画中的“屏”与“障”》,第一届古代墓葬美术研究学术讨论会论文,2009年,北京。

[5] 扬之水:《行障与挂轴》,氏著《终朝采蓝——古名物寻微》,北京:生活·读书·新知三联书店,2008年,第28~41页。

[6] 朱景玄《唐朝名画录》,《王氏画苑》明金陵徐智督刊本,卷之六,叶6。

[7] 张彦远:《历代名画记》,于安澜编:《画史丛书》第一册,上海:上海人民美术出版社,1963年,卷九,第121页。

[8] 画面透视关系不够准确,远处的水面较宽,近处则过窄,波纹多横向排列,并未与两岸形成有机的关联,水流“去脉”的处理也过于粗糙。可能出于这样的原因,发掘者认为水流方向是由近而远(见《陕西长安唐韩休墓首次发现独屏山水图壁画》)。本文图11.1、18中的溪流缺少韩休墓所见的纵深感,但高低关系明确,可以由此观察到水纹形态与水流方向的关系。韩休墓山水图的水波与这两个例子类似,据此我认为前者水流的方向也是由远而近,而不是相反。

[9] 关于“三远”,见郭熙《林泉高致集·山水训》,于安澜编:《画论丛刊》,北京:人民美术出版社,1989年,第23页。

[10] 壁画的色彩尚未有鉴定报告,此处的描述仅基于直观视觉印象,用词既未循唐人之法,也不反映实际的成分。

[11] 徐涛指出,此处“依阳光方向在两山山脊坡脚处特别用橙黄色线涂抹,形成类似金碧山水画山脊坡脚用金线装饰的效果……可视为金碧山水的早期形态”。见《“唐韩休墓出土壁画学术研讨会”纪要》,第1114~115页。

[12] 《历代名画记》,卷一,第16页。

[13] 井增利、王小蒙:《富平新发现的唐墓壁画》,《考古与文物》1997年第4期,第8~11页。

[14] 《唐朝名画录》,叶7。该书中张璪作张藻。

[15] 台北故宫本《明皇幸蜀图》原定名为“宋人关山行旅图”,著录于《石渠宝笈》三编。20世纪50年代后,论者多认为该画表现唐玄宗安史之乱避蜀之事。有关研究的综述,参见李如珊:《台北故宫〈明皇幸蜀图〉研究》,台北:台湾大学艺术史研究所硕士论文,2007年。米芾《画史》记有李昭道《明皇幸蜀图》摹本。一般认为此本为宋元人所摹,其中可窥见唐风。此外,日本大和文华馆收藏的一卷左半部与台北故宫本大同小异,可能年代略晚;美国纽约大都会博物馆收藏的另一卷,年代可能更晚。

[16] 沈括著,胡道静校证:《梦溪笔谈校证》卷十七,上海:上海古籍出版社,1987年,第565页。

[17] 《唐朝名画录》,叶7。

[18] 《历代名画记》卷九,第110页。

[19] 北宋以后,论者多认为李思训重设色。金维诺指出,李思训为代表的青绿山水可从敦煌莫高窟第103窟、217窟幻城喻品上见到(金维诺:《敦煌艺术在美术史研究上的地位》,敦煌文物研究所编:《中国石窟·敦煌莫高窟》,北京、东京:文物出版社、平凡社,1987年,五,第189页)。

[20] 正倉院事務所:《正倉院の絵画》,東京:日本経済新聞社,1968年,第33~36页。苏立文认为,这幅画“究竟是从中国带来的,或者日本画家画的,还是高丽移民的作品,都无关紧要。在8世纪,唐朝艺术实际上成了远东的国际风格”。见迈珂·苏立文:《山水悠远——中国山水画艺术》,洪再新译,广州:岭南美术出版社,1988年,第41页。

[21] 《中国石窟·敦煌莫高窟》,三,图版100、153。

[22] 同上书,四,图版5、9、10、39。

[23] 秋山光和:《唐代敦煌壁画中的山水表现》,《中国石窟·敦煌莫高窟》,五,第195~209页。

[24] 郭洪涛:《唐恭陵哀皇后墓部分出土文物》,《考古与文物》2002年第4期,第9~18页。

[25] 谢明良:《记唐恭陵哀皇后墓出土的陶器》,《故宮文物月刊》第279期(2006年),第68~83页。恭陵是太子李弘的墓,弘葬于上元二年(675年)。次年太子妃裴氏亡故,垂拱三年(687年)陪葬恭陵,九年后追谥“哀皇后”。

[26] 屈利军:《新发现的庞留唐墓壁画初探》,《文博》2009年第5期,第25~29页;屈利军:《从古代屏风看唐代壁画中的山水》,《文博》2011年第3期,第55~62页。

[27] 井增利、王小蒙:《富平新发现的唐墓壁画》,《考古与文物》1997年第4期,第8~11页。

[28] 临潼县博物馆:《临潼唐庆山寺舍利塔基精室清理记》,《文博》1985年第5期,第32页。原报告误将屏风框格看作柱子。正确的解读见杨效俊《临潼庆山寺舍利地宫壁画试析》,《文博》2011年第3期,第88~94页。

[29] 敦煌研究院、江苏美术出版社:《敦煌石窟艺术·榆林窟第二五窟附一五窟(中唐)》,南京:江苏美术出版社,1993年,第65页,图版60。

[30] 这种构图也见于莫高窟晚唐第156窟东壁北侧壁画维摩诘身后的山水屏风。见敦煌研究院、江苏美术出版社:《敦煌石窟艺术·莫高窟第一五六窟附第一六一窟(晚唐)》,南京:江苏美术出版社,1995年,第174页,图版162。

[31] 杨军凯:《北周史君墓》,北京:文物出版社,2014年,图80。

[32] 2011年10月28日,在哈佛大学一次小型会议上,乐仲迪提出这一看法。

[33] 河北省文物研究所、保定市文物管理处:《五代王处直墓》,北京:文物出版社,1998年,彩版十四、十八。

[34] 孟晖:《花间十六声》,北京:生活·读书·新知三联书店,2006年,第28~29页。

[35] 刘禹锡撰,卞孝萱校订:《刘禹锡集》,北京:中华书局,1990年,第628页。

[36] 《全唐诗》卷三百八十四,北京:中华书局,1960年,第3419页。

[37] 白居易:《草堂记》,《全唐文》卷六七六,北京:中华书局,1983年,第6900~6901页。卢鸿传见《旧唐书》卷一百九十二,北京:中华书局,1975年,第5121页;《新唐书》卷一百九十六,北京:中华书局,1975年,第5604页。

[38] 董其昌《画旨》卷下,见《画论丛刊》,第94页。为人熟知的空亭见于元人倪瓒的作品。董其昌对此也有评论,见《画旨》,第92页。

[39] 《“唐韩休墓出土壁画学术研讨会”纪要》,第112~113页。

[40] 李浩:《唐代园林别业考》,西安:西北大学出版社,1996年,第17~18,23~29页。关于唐代园林的研究,又见Xiaoshan Yang, Metamorphosis of the Private Sphere: Gardens and Objects in Tang-Song Poetry, Cambridge: Harvard University Asia Center, 2003.

[41] 台北故宫所藏《草堂十志图》或是卢作的摹本。

[42] 刘合心:《陕西长安兴教寺发现唐代石刻线画“捣练图”》,《文物》2006年第4期,第69~77页。

[43] “密陀绘盆”为日本明治以后的名称,实际上是一种木胎漆盘。《正倉院の絵画》,插图90。

[44] 例如,落日只是呈现于屏风中,而与墓室的方位没有关系。

[45] 《历代名画记》卷三,第38~49页,卷九,第109页。

[46] 程征认为该图出现了“原始的皴法”(《“唐韩休墓出土壁画学术研讨会”纪要》,第112页)。徐涛也认为该图染色“依山势而行,使之具有立体效果,类似后世的皴法”(同前,第114页)。

[47] 如美国纳尔逊—阿特金斯美术馆所藏北魏孝子棺(William Watson, The Arts of China to AD 900, New Haven and London: Yale University Press, 1995, p.156, fig.252)即是以线条造型的典型例子。

[48] 郭若虚:《图画见闻志》卷二,《画史丛书》第1册,第19页。

[49] 同上书,卷一,第11页。

[50] 如西安东郊天宝四年(745年)银青光禄大夫(从三品)苏思勗墓东壁的乐舞图(陕西考古所唐墓工作组:《西安东郊唐苏思勗墓清理简报》,《考古》1960年第1期,第30~36页)运笔虽然也较为豪放,但尚不似韩休墓草率;规模和年代与之类似的富平朱家道村唐墓东壁乐舞图(彩图见《考古与文物》1997年第4期,封面)则堪称用笔工整之作。

[51] 李肇、赵璘:《唐国史补/因话录》,上海:古典文学出版社,1957年,第18页。

[52] 《历代名画记》卷一,第15页。

[53] 《全唐诗》卷二百十九,第2305页。

[54] 《唐朝名画录》,叶2。

[55] 同上。

[56] 《旧唐书》卷六十,第2346页。

[57] 《历代名画记》卷二,第23页。

[58] 同上书,卷一,第15~16页。

[59] 同上书,卷九,第108页。

[60] 同上书,卷二,第22页。

[61] 同上书,卷九,第109页。

[62] 同上书,卷九,第106页。

[63] 《唐朝名画录》,叶3。

[64] 《宣和画谱》卷二,见《画史丛书》第2册,第14页。

[65] 同上书,卷二,第13~14页。

[66] 符载《江陵陆侍御宅讌集观张员外画松石序》,姚铉编:《唐文粹》卷九十七,《四部丛刊初编》197,第1952册,叶35。

[67] 郭庆藩撰,王孝鱼点校:《庄子集释》,北京:中华书局,1961年,第719页。

[68] 《历代名画记》卷十,第125页。

[69] 《唐朝名画录》,叶17。该书王默之名作墨。

[70] 《历代名画记》卷二,第24页。

[71] 同上书,卷九,第109页。

[72] 《全唐诗》卷二百十六,第2266页。

[73] 苏轼《记所见开元寺吴道子画佛灭佛以答子由》,《东坡集》卷一,见舒大刚主编:《宋集珍本丛刊》,北京:线装书局,2004年,第17册,第477页。着眼于长时段的中国绘画史而言,由吴道玄等人所开创的迅捷率意的绘画风格影响深远,意义重大。对于这个问题的讨论,见James Cahill, “Quickness and Spontaneity in Chinese Painting: The Ups and Downs of an Ideal,” Three Alternative Histories of Chinese Painting, Kansas: Spencer Museum of Art, University of Kansas , 1988, pp. 70-99.

[74] 姚铉编:《唐文粹》卷九十七,第984页。

[75] 宫治昭:《吐峪沟石窟壁画与禅观》,贺小萍译,上海:上海古籍出版社,2009年,第49页。

[76] 也有盛唐时期的“日想观”与该图式有一定距离。

[77] Wu Hung, “Reborn in Paradise: A Case Study of Dunhuang Sutra Painting and its Religious, Ritual, and Artistic Contexts,” Orientations 23.5 (May 1992), pp. 52- 60.

[78] Arthur Waley, A Catalogue of Paintings Recovered from Tun-huang by Sir Aurel Stein, British Museum, London, 1931, p.XXI.

[79] 上海古籍出版社编:《唐五代笔记小说大观》,上海:上海古籍出版社,2000年,上册,第754页。

[80] 顾学颉校点:《白居易集》卷七十一,北京:中华书局,1979年,第1496页。

[81] 《历代名画记》卷三,第38~49页。

[82] 同上书,卷三,第49~52页。

[83] 敦煌文物研究所编:《敦煌莫高窟内容总录》,北京:文物出版社,1982年。

[84] 王治:《未生怨与十六观——敦煌唐代观无量寿经变形式发展的逻辑理路》,《故宫博物院院刊》2014年第1期,第85页。

[85] 《大正新修大藏经》第12册,第341~342页。

[86] 《正倉院の絵画》,插图42~45。

[87] 《奉先刘少府新画山水障歌》,《全唐诗》卷二一六,第2266页。

[88] 《观李固请司马弟山水图》,同上书,卷二二六,第2447页。

[89] Nancy Frazier, The Penguin Concise Dictionary of Art History, New York, Penguin Group, Penguin Putnam Inc., 2000, “picture plane”, p. 521.

[90] 《宋书》,北京:中华书局,1974年,第2279页。

[91] 同上书,第2278页。慧远传记见释慧皎撰,汤用彤校注:《高僧传》卷六,北京:中华书局,1992年,第211~228页。

[92] 《高僧传》卷三(第128页)等史料记载了西域僧畺良耶舍对《观经》的翻译。

[93] 藤田宏達:《原始净土思想の研究》,東京:岩波書店,1970年,第116~136页。

[94] 《观无量寿佛经疏》四卷,见《大正新修大藏经》第37册,第245页。

[95] 《往生西方净土瑞应传》,同上书,第51册,第105页。

[96] 百桥明穗:《日本的阿弥陀佛净土图与敦煌的净土变》(苏佳莹译),见氏著《东瀛西域——百桥明穗美术史论文集》,上海:上海书画出版社,2013年,第103~146页。

[97] 张祜《题王右丞山水障二首》,见《全唐诗》卷五〇〇,第5804页。

[98] 张祜《题山水障子》,同上书,卷五〇〇,第5805页。

[99] 杜甫《奉观严郑公厅事岷山沱江画图十韵》,同上书,卷二二八,第2485页。

[100] 孙逖《奉和李右相中书壁画山水》,同上书,卷一一八,第1195~1196页。

[101] 张彦远的原话是:“夫画者:成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运,发于天然,非由述作。”见《历代名画记》,卷一,第1页。

[102] 钱锺书:《管锥编》,第二册,北京:中华书局,1979年,第711~718页;Munakata Kiyohiko, “ Concepts of Lei and Kan- lei in Early Chinese Art Theory,” in Susan Bush and Christian Murck eds., Theories of the Arts in China, Princeton: Princeton University Press, 1983, pp.105-131;石守谦:《风格与世变——中国绘画十论》,北京:北京大学出版社,2008年,第66页。

[103] 《风格与世变——中国绘画十论》,第69~70页。

[104] 段成式:《酉阳杂俎》前集卷十四,第662页。

[105] 《唐朝名画录》,叶6。

[106] 《图画见闻志》卷六,第94页。

[107] 郭熙:《林泉高致集·山水训》,第17~18页

[108] 自唐高宗永淳元年(682年)始,实际担任宰相者,或加以同中书门下平章事的名义。

[109] 韩休生平见于《旧唐书》卷九十八和《新唐书》卷一百二十六。关于韩休夫妇生平的综述,见《“唐韩休墓出土壁画学术研讨会”纪要》,第107页。

[110] 《历代名画记》卷十,第123页。

[111] 见《“唐韩休墓出土壁画学术研讨会”纪要》第108~110页刘呆运、程旭、贺西林等学者的发言。

本文原刊于《故宫博物院院刊》2015年第5期,第87~109页;韩国《美术史学研究》(苏铉淑译),第298号(2019年6月),第155~199页。