本文所说的“器物”,指的是日常生活所见的容器,即盆盆罐罐,而不是一个哲学术语。容器因为中空而激发出人们的种种联想,《天方夜谭》中用来封锁魔鬼的瓶子,《西游记》中金角大王、银角大王收服对手的紫金红葫芦、羊脂玉净瓶等等[1],皆是其例。容器本身也会与制造和使用这些器物的人联系起来,如中国新石器时代普遍存在的瓮棺葬,便是将死者遗体安葬于瓮、缸等容器中[2]。但这里的两个故事情况更为复杂,其重点不是人与器物之间物理性的结合,而是讲人的肉体和灵魂与器物在意义层面的关联。

一、龙缸

第一个故事讲的是一件残损器物的复活。

图1 清乾隆十五年(1750)汪木斋雕寿山石唐英像(黄清华先生提供)

图1 清乾隆十五年(1750)汪木斋雕寿山石唐英像(黄清华先生提供)

清雍正六年(1728)八月,朝廷命内务府员外郎唐英(1682—1756)(图1)任“驻厂协造”,协助两年前任命的督陶官年希尧管理景德镇窑务[3]。九月底,唐英到任。

从元代至元十五年(1278)世祖忽必烈在景德镇设立浮梁磁局开始,江西东北部的这个山环水绕、盛产优质瓷土的小镇就成为御用瓷器最重要的产地。明洪武二年(1369),朝廷在镇中心的珠山设立“御器厂”,专为宫廷烧制瓷器[4]。清初将御器厂改称“御窑厂”,康熙、雍正、乾隆年间,朝廷先后选派工部虞衡司郎中臧应选、江西巡抚郎廷极,以及年希尧和唐英等人兼任督陶官,“遥领”或“驻镇”督陶。他们精于管理,努力创新,使得景德镇的制瓷业发展到黄金时代。这一时期所烧造的产品,多以督陶官的姓氏命名,称作“臧窑”“郎窑”“年窑”和“唐窑”[5]。其中唐英先后榷陶二十一年,时间最长,成就也最为显著。

雍正八年(1730)的一天,唐英偶然看到一件明代“落选之损器”青龙缸被“弃置僧寺墙隅”,遂“遣两舆夫舁至神祠堂西,饰高台,与碑亭对峙以荐之”[6]。

图2 景德镇市珠山御窑遗址出土明正统青花云龙纹缸(采自《紫禁城》2015年第12期)

图3 景德镇珠山御窑遗址出土明正统青花云龙纹缸残片(采自《紫禁城》2015年第12期)

青龙缸是景德镇所烧造的大型青花器,应是《明史》所载“青龙白地花缸”[7]。1988年11月,考古工作者在珠山以西明代御窑厂西墙外的东司岭发现一巷道,长17米,宽1.5米,其中出土大量正统年间落选青花龙纹大缸的残片[8]。(图2)复原后的一件龙缸高75厘米,腹径88厘米,圆唇,颈部微束,弧腹较直,平砂底。口沿和足部有24朵莲瓣纹,上下呼应。腹部环绕两条行龙,五爪,间以火珠。(图3)龙缸在宫中用于盛水、盛酒、种花、养鱼,或用作祭器[9]。北京昌平大峪山明神宗万历皇帝朱翊钧与孝端、孝靖皇后定陵玄宫出土青龙缸三件,放置在中殿帝、后石神座前,内有油脂,高69至70厘米,口径70至71.1厘米,上部有“大明嘉靖年制”款,应即所谓“万年灯”或“长明灯”[10]。从明洪武年间起,景德镇设有32座龙缸窑,称“大龙缸窑”或“缸窑”[11]。烧制龙缸需要七个昼夜的慢火,两个昼夜的紧火,再经十天冷却后方可开窑。每窑约用柴一百三十杠,技术要求高而成品比例极低[12]。

唐英所见青龙缸不完整,失去了原有的功能,作为一件器物,它已经死亡。唐英的做法甚是古怪,引得众人疑惑,唐英为此作《龙缸记》一文。文章开头讲述龙缸发现经过,接下来是一系列问答:

或者疑焉,以为先生好古耶?不完矣。惜物耶?无用矣。于意何居?余曰:否,否。

夫古之人之有心者,之于物也,凡闻见所及,必考其时代,究其款识,追论其制造之原委,务与史传相合,而一切荒唐影响之说,不得而附和之。[13]

博学的唐英懂得古器物学的基本原则,即通过断代、辨伪、考证,以与文献记载求得一致,从而了解器物真实的身世。这也是学者应持有的治学态度。类似的表述,已见于明人曹昭《格古要论》,其自序曰:“凡见一物,必遍阅图谱,究其来历,格其优劣,则其是否而后已。”[14]对比这种原则,唐英后面的文字反倒大有“荒唐影响”之嫌:

或以人贵,或以事传,或以良工见重,每不一致,要不敢亵昵云尔。故子胥之剑,陈之庙堂;扬雄之匜,置之墓口;甄邯之威斗,殉之寿藏。盖其人生所服习,死所裁决,虽历久残缺,而灵所冯依,将在是矣。[15]

一番煞有介事的掉书袋,将器物与人物、事件联系在一起。这很容易让人联想到唐人杜牧的诗句:“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。”[16]残断的兵器已经失去原有的杀伤力,打磨掉锈迹后露出的光芒,是引导后人穿越到时间深处的隧道。但前朝是他乡[17],穿越的过程,正是“变形记”上演的机会。“灵所冯依”中的“灵”,泛指寄藏在所有这类残缺之器中的精魂。但接下来一段文字中的“神”,则为单数,专指景德镇的风火仙:

况此器之成,沾溢者,神膏血也;团结者,神骨肉也;清白翠璨者,神精忱猛气也。[18]

雍正六年唐英初到景德镇时,曾拜谒厂署内的一座神祠。神祠已香火无继,他找不到碑铭,打听不到神明的姓氏封号,《浮梁县志》也无记载。最后,“神裔孙诸生兆龙等抱家牒来谒”,唐英据此认定,祠堂内所供奉的是所谓的“风火仙”童宾。[19]

唐英因此撰写《火神童公小传》,详细记述童宾的生平及封号的来历。次年五月初一,此文被镌刻在碑石上,这时距唐英到达景德镇不足九个月[20]。唐英所说的童氏家牒今已不存,我们无从确定其是否真的存在,抑或只是唐英为了证明“于史有据”的一种说辞。可以肯定的是,唐英为童宾所写的新传记,是这个故事的升级版。同治七年(1868)第九次修订的《里村童氏宗谱》卷六依据碑石全文转录《火神童公小传》,取代了或许存在过的简陋的原始版本,成为童氏家族史中崭新的一页。让我们读一下《火神童公小传》的主要部分:

神姓童氏,名宾,字定新。其先代屡有闻人,由雁门迁浙西,又迁江右。比(此)神为饶之浮梁县人。幼业儒,父母早丧。遂就艺,而性固刚直焉。浮地业陶,自唐宋及前明,其役益盛。万历内,监潘相奉御董造,派役于民。童氏应报火。族人惧,不敢往。神毅然执役。时造大器,累不完工,或受鞭箠,或苦饥羸。神恻然伤之,愿以骨作薪,匄器之成,遽跃入火。翌日起视窑,果得完器。自是器无弗完者。家人收其余骸,葬凤凰山。相感其诚,立祠祀之,盖距今百数十年矣。……神娶于刘,生一子儒。神赴火后,刘苦节教子,寿八十有五。儒奉母,以孝闻。[21]

在传记中,风火仙的姓、名、字、籍贯、性格、葬地,乃至妻与子的信息一应俱全,其赴火的情节,令人瞠目扼腕。

明朝中后期,苛政、兵祸、天灾,导致景德镇的生产出现危机,“民变”屡有发生。万历年间,景德镇的龙缸窑从此前的三十多座减少为16座[22]。万历二十七年(1599)至四十八年(1620),太监潘相执掌窑务,既是税监,也是瓷监[23]。《明史》载:“江西矿监潘相激浮梁景德镇民变,焚烧厂房。”[24]

将童宾的传说与潘相联系起来,情理颇为圆融。但是,童宾投火的事迹却属虚构。1997年发掘的湖南湘阴县隋代龙窑的窑床左侧,发现了一具完整的牛骨架,可能是祭祀遗存[25]。窑神作为陶瓷业的专业神,至迟在北宋就已出现。明初或再早一些,南北方的窑业都已普遍存在窑神崇拜[26]。窑工投窑赴火的传说是一个独立的系统,并不为某地所专有[27]。在河南禹州钧窑的传说中,常见类似的情节,如其中一个讲,一位名曰“嫣红”(一作艳红)的女子跳入火中,血液化作瓷器表面窑变的颜色[28]。嫣红这个名字对应着血液和窑变的色彩,似乎生来就注定是一位殉道者。《龙缸记》所言“沾溢者,神膏血也;团结者,神骨肉也;清白翠璨者,神精忱猛气也”[29],与嫣红的传说遵循了同样的逻辑。唐英一生曾创作大量戏剧作品,他文学资源丰厚,有可能熟悉这类传说,并将其中的某些元素移植于对龙缸形态与色彩的描述中。

同样使用高温窑炉的制瓷与冶炼,在古汉语中并称为“陶冶”,二者皆普遍存在人祭的习俗[30]。《孟子》记铸钟时杀牛羊以衅祭[31];在干将、莫邪铸剑传说中,其师傅欧冶子夫妻双双投炉,而莫邪亦断发剪爪投入冶炉,皆换得名剑的诞生[32];在唐人薛用弱的叙述中,隋开皇年间,河东道晋阳僧澄空铸造大铁佛,也有献身的传说,其情节比童宾的故事更为详细:

隋开皇中,僧子澄空,年甫二十,誓愿于晋阳汾西铸铁像,高七十尺焉。鸠集金炭,细求用度,周二十年,物力乃办。于是告报遐迩,大集贤愚,然后选日而写像焉。及烟焰息灭,启炉之后,其像无成。澄空即深自咎责,稽首忏悔,复坚前约,再谋铸造。精勤艰苦,又二十年,事费复备,则又告报遐迩,大集贤愚,然后选日而写像焉。及启炉,其像又复无成。澄空于是呼天求哀,叩佛请罪,大加贬挫,深自勤励。又二十年,功力复集。乃告遐迩,大集贤愚,然后选日而写像焉。及期,澄空乃登炉巅,百尺悬绝,扬声谓观者曰:“吾少发誓愿,铸写大佛,今年八十,两已不成。此更违心,则吾无身以终志矣。况今众善虚费积年,如或踵前失,吾亦无面目见众善也。吾今俟其启炉,欲于金液而舍命焉。一以谢愆于诸佛,二以表诚于众善。倘大像圆满,后五十年,吾当为建重阁耳。”聚观万众,号泣谏止,而澄空殊不听览。俄而金液注射,赫耀踊跃。澄空于是挥手辞谢,投身如飞鸟而入焉。及开炉,铁像庄严端妙,毫发皆备。自是并州之人,咸思起阁以覆之。而佛身洪大,功用极广,自非殊力,无由而致。[33]

从澄空的例子可知,这类观念至迟在唐代已经与佛教结合在一起。比较晚近的一个著名例子是北京大钟寺铸钟娘娘的传说,相传该寺内高675厘米、口径330厘米、重达46.5吨的明永乐大钟铸成,也是一位女子慷慨牺牲的结果。北京鼓楼西大街铸钟胡同原有铸钟娘娘庙,即为纪念这位女子而建[34]。

即使景德镇有更早的童宾故事,在写入家谱之前,也主要依靠口头传播。大量家谱往往以抄本形式存在,很难有条件刊印,不可能流传太广。唐英《火神童公小传》的权威性,一半是由于唐英特殊的身份,一半是由于这个版本踵事增华,因此它不仅铭于贞石,而且载入新的童氏宗谱。网罗天下放失旧闻,是读书人的天职,不足为奇,与这种传统方式相比,唐英对于残损龙缸的发现、安置和阐释,则极不寻常。

唐传奇中有破损、报废或是被遗弃的日用器具化为精怪的故事,如在《元无有》中,主人公夜晚在一个安禄山之乱后废弃的村庄,目睹了四位“衣冠皆异”的人士彼此吟诗唱和,天亮后,“堂中惟有故杵、烛台、水桶、破铛,乃知四人即此物所为也”[35]。另一个相似的故事是《姚康成》,描写了铁铫子、破笛、秃黍穰帚变化的精怪论诗[36]。蔡九迪(Judith T. Zeitlin)指出,故事中五花八门的用具之残破,暗示着“这些器物在人的世界没有更多的使用价值,它们实际上已经‘死亡’,所以才可能以鬼魂的身份出没”,强调了物之精怪“死亡的状态(dead substance),而不是其知觉”;在这种转化中,原本沉默的物件开始发声,并具有了人格[37]。

残破意味着前世的终结,也是脱胎换骨的节点。正是由于童宾赴火,青龙缸才被烧制得完美无缺;也就是说,童宾实际上寄居于完整的龙缸之中。但矛盾的是,唐英并未选择一件完整的龙缸来追怀童宾。因为毫发无损、雍容大气、光彩粲然的龙缸,无论器形还是装饰,都为帝王所专有。器物署有天子的年号,而不是窑工的名字。那些稍有瑕疵的产品,要被打碎掩埋[38],既切断了进入宫廷的通道,也不允许与臣庶相关联。无论在紫禁城巍峨的殿堂内,还是十三陵阴冷的玄宫中,童宾的幽灵“两处茫茫皆不见”。

龙缸损器因为严重变形、残缺而被遗弃,已毫无用处,无须进一步打碎。扭曲的形体、模糊的纹样,使得龙缸具备了一种新的形象。只有借助破损变形后的缝隙,童宾的灵魂才可挣扎出来。如果我们把写作《龙缸记》的唐英看作一位文学家,就不难发现他与《元无有》《姚康成》的作者在思维方式上的共性。为一件残破的废器注入生命,在这一点上,《龙缸记》也与仁钦《铁袈裟》诗异曲同工。

具有了生命的龙缸不再是一件器物,“沾溢”“团结”“清白翠璨”等字眼,都像是在描写一尊塑像,破缸的外形、色彩因此被转换为人的躯体(“骨肉”“膏血”)和灵魂(“精神猛气”)。这当然不同于一尊栩栩如生的偶像,变形的龙缸外貌十分抽象,辨认不出任何具体的器官,它模糊了肉体与精神的界限,是二者的融合。

旧时塑作偶像,往往将经卷、珠宝以及各种材质制作的五脏六腑秘藏于造像体内,以使其拥有灵力,即所谓“装藏”[39]。值得注意的是,唐英本人也熟悉装藏的传统。天津博物馆藏有一件白釉观音,安然静坐,通体施白釉,发施黑釉,背部有阴刻“唐英敬制”款,竖式,篆书。(图4)观音像底部中央有脐形底门,20世纪50年代曾打开,内部发现经卷、佛珠、杂宝等[40]。另一件几乎完全相同的观音像也出自唐英之手,早年流落于上海,后入藏故宫博物院[41]。据清宫内务府造办处档案的记载可知[42],其中一尊观音像是乾隆十二年(1747)四月十四日由皇帝审定样式,亲发御旨,交唐英“照样造填”,以在京城“装严安供”。十三年(1748)四月初十日又宣旨再造一份。圣旨中所说的“造填”,应指装藏。这两件白瓷观音像的烧制晚于《龙缸记》的写作,但装藏的仪式无疑是这个时期上层社会普遍的知识。

衅钟、投火、装藏,使得塑像、器物的材质与人体的骨骼、肌肉、血液以及灵魂具备了同质性,使得造像和器物的物质性、视觉性联系在一起,如此一来,虚幻的传说变成了彰彰在目的实体。

图5 御窑厂全图(采自清嘉庆二十年〔1815〕《景德镇陶录》卷一)

图6 清雍正九年(1731)青花“佑陶灵祠”匾(郑岩摄影)

图7 火风仙庙正殿(采自江西省轻工业厅陶瓷研究所编:《景德镇陶瓷史稿》,插图八十三)

唐英唤醒了沉睡已久的童宾。雍正六年至十年(1728~1732),唐英多次修缮风火仙庙[43]。在乾隆年间编修的《景德镇陶录》[44]、唐英《陶冶图说》之《祀神酬愿》图,以及首都博物馆藏道光年间青花御窑厂图桌面上[45],都可以看到这座祠庙的图像。为了证明其传承有序,唐英在童宾的传记中声明,最早的祠庙是内监潘相始建,但实际上,修葺一新的祠堂是唐英的功德。《景德镇陶录》完整呈现了风火仙庙的方位和基本格局:(图5)它坐落于景德镇御窑厂南北中轴线东侧,题有“风火仙”三字的建筑是坐北朝南的正殿,南面与之相对的应是碑亭,西墙正对御窑厂主干道的是四柱三间镶有“佑陶灵祠”匾的大门。该匾为雍正九年(1731)十一月唐英所题,被烧制为青花瓷,至今犹存[46]。(图6)风火仙庙直到1961年才被夷为平地,而1959年成书的《景德镇陶瓷史稿》中的一幅照片所见,应是其正殿[47]。(图7)正殿的图像也见于道光年间青花御窑厂图桌面,其檐下字牌上“火神”二字清晰可辨。(图8、图9)

图8 清道光青花御窑厂图桌面(采自首都博物馆编:《首都博物馆二十周年纪念馆藏精品撷英》,北京燕山出版社2001年版,第81页)

图9 清道光青花御窑厂图桌面所见风火仙庙(采自首都博物馆编:《首都博物馆二十周年纪念馆藏精品撷英》,第80页)

雍正八年五月初三,唐英作《祭风火仙师登座文》,其中提到“立小传于丰碑,俾草野不忘姓字兹焉。拾危墙之遗器,庶精魂永式冯临”[48]。《景德镇陶录》的图中不见龙缸,《龙缸记》说“遣两舆夫舁至神祠堂西,饰高台,与碑亭对峙”,据此,龙缸应该矗立在正殿和碑亭以西,也就是说,一进大门便可首先看到龙缸[49]。可惜,在青花御窑厂图桌面上只能看到风火仙庙正殿对面错落的屋顶,而不见龙缸的影子。龙缸与碑亭内的《火神童公小传碑》相对,实物与传记,恰如河图与洛书,彼此互证,共同支撑起这位神明的形象。

唐英煞费苦心的作为背后,有着明确的功利目的。童宾之死,缘于朝廷官员对窑工的迫害,而唐英同样是朝廷在景德镇的代理人,因此,他的身份与当地窑工存在着先天的矛盾。这是唐英必须慎重处理的问题。唐英在乾隆五年(1740)为知县沈嘉徽重修的《浮梁县志》写的序文中说:“始知前明遣官督造,间及中涓,擅威福,张声势,以鱼肉斯民。一逢巨作,功不易成。致重臣数临,邮驿骚动,令疲于奔走,民苦于箠楚。”[50]“前明”二字极为关键,一切的错误都是明朝官员所为,而与大清毫无关系。

正如陈婧所言,“唐英作为皇帝的代表重塑风火仙师信仰的用心,正是为了借以塑造清廷、皇帝在陶工心目中的善良形象”[51]。景德镇有多位行业神[52],但是,乾隆八年(1743)唐英奉旨为宫廷画家孙祜、周鲲、丁观鹏等所绘《陶冶图》配加文字,在编为《陶冶图说》时,却只介绍风火仙的信仰[53]。通过这个机会,风火仙转化为官方认定的唯一神明。定期举行的祭祀,成为凝聚人心不可或缺的制度,重新建立的童宾形象,成为窑工们献身于制瓷业的榜样。《龙缸记》还说:“余非有心人也,神或召之耳。”[54]这句话将唐英转化为风火仙的使者、代言人,一位富有感召力的布道者。现在,他有了足够的理由和力量主导景德镇的生产活动和精神生活。唐英在景德镇的作为并不止于管理,他“用杜门,谢交游,聚精会神,苦心竭力,与工匠同其食息者三年”[55],潜心学习研究瓷器的技术,并加以理论总结。他既是一名官员、一位文人,也是最高明的匠师。

据唐英《祭风火仙师登座文》,新祠堂落成后,举行了祈请童宾登座的盛大仪式。除了童宾的传记碑和龙缸,祠堂内还塑有童宾的雕像:

敬捐七箸微资,用焕忠诚,道貌随手而成。面目默相处,何殊武当见形。信心以作冠裳。感召间,奚俟传岩入梦。因而香灯毕具,几案洁陈用卜。[56]

图10 《陶冶图》之《祀神酬愿》(采自《创意与设计》2012年第3期)

图10 《陶冶图》之《祀神酬愿》(采自《创意与设计》2012年第3期)

《里村童氏宗谱》卷首所录沈三曾《定新公神腹记》一文曰:“潘公公感其赤诚,立祠御器厂左,塑像祀之。今沐府主许大老爷恢弘庙宇,复整金身,千秋感应,万事血食矣。”[57]文章将这尊不断被重装的塑像看作明代宦官潘相所塑,实际上,该像很可能是唐英重修神祠时所重塑。《陶冶图》第二十图为《祀神酬愿》,描绘“窑民奉祀维谨,酬献无虚日,甚至俳优奏技数部簇于一场”的盛况[58]。(图10)画面左边到正殿前的祭案为止,并未画出神像,却可见其火焰状的身光。佛像的身光也有火焰纹,与此无异,但这种纹样用于风火仙身上,则可视作其身份的特定标志。

既然风火仙庙中已经有了童宾的塑像,为什么唐英还要再在一件残损的龙缸上费尽心机?作为偶像存在的风火仙塑像很可能是正襟危坐的正面形象,这种塑像有着佛像的庄严神圣,人们相信或期望它“屡著灵异”[59],但是,“随手而成”“信心以作冠裳”的塑像未免千人一面,人们也并不总是严格遵守“祭神如神在”的古训。从《祀神酬愿》图可以看到,在祭祀风火仙的日子里,除了一位在偶像前虔诚祭拜的人,其余大批民众都被戏台上热闹的场面所吸引。与这种随处可见但又不可没有的程式化偶像不同,那件被唐英发现、安置并阐释过的残损龙缸则是唯一的。它虽然不像正殿中的偶像那样眉目清晰,但是,其独特的外形、色彩、光泽,使童宾慷慨捐出的躯体、触目惊心的情节和感天动地的灵魂昭昭在目,更具有场景感。它既是碑文的视觉转化,也是对于静态偶像的注释。更重要的是,龙缸不只是一种再现性的图像,它还被看作童宾身体和精神直接的物质遗存,延续着童宾的基因[60]。这种唯一性和物质性,使得龙缸成为“精魂永式冯临”的圣物。

图11 曲阜孔庙大成门内“孔子手植桧”(金烨欣摄影)

我们可以参照另一个例子来理解这一点。山东曲阜孔庙大成殿中现存孔子正面的塑像,为1984年根据雍正八年孔子像重塑。该像继承了北宋崇宁四年(1105)曲阜孔子像“冕十二旒,服十二章”的样式,等同于皇帝的等级。前来曲阜孔庙拜见孔子的人,需要依次走过金声玉振坊、棂星门、至圣庙坊、璧水桥、弘道门、大中门、奎文阁、大成门,才能仰见这威严神圣的面容。但这座塑像的意义更多地体现于祭祀的仪式中。明崇祯二年(1629)的一天,文人张岱游至曲阜,他花钱贿赂了守门者,步入孔庙。他对孔子和四配、十哲的塑像并没有表现出多少兴趣,大成门内东侧传为孔子手植的一株桧树却令他大为惊异。(图11)在张岱的记述中,古桧历周、秦、汉、晋几千年,至晋永嘉三年(309)而枯;三百零九年后,于隋义宁元年(617)复生;至唐乾封三年(668)再枯;又过了三百七十四年,至宋康定元年(1040)再荣;金贞祐三年(1215)的兵火焚其枝叶,八十一年后的元至元三十一年(1294)再发新枝,到明洪武二十二年(1389)已是郁郁葱葱。张岱所见是古桧此后叶落枯萎的状态,但是,“摩其干,滑泽坚润,纹皆左纽,扣之作金石声”[61]。在张岱眼中,这株古桧是孔子不死的精灵——如同后来风火仙祠内的龙缸。

在《龙缸记》中,比喻和联想所产生的诗意,灵动跳跃,是沟通现实世界与精神世界必不可少的元素。但在该文的末尾,唐英却以一种风格全然不同的行文再次回望龙缸:

缸径三尺,高二尺强。环以青龙,四下作潮水纹。墙、口俱全,底脱。[62]

他正襟危坐,恢复了一位文人应有的理性。他要强调,自己并不是一位点金术士,龙缸仍然是龙缸,说到底,它是童宾的作品;但是,就像孔子种下的桧树、祖师穿过的袈裟,这些圣物足以让人们追忆起主人的一切一切。通过这种考古报告一般冷静客观的文字,被神圣化的龙缸损器载入史册。

二、乌盆

与《龙缸记》不同,在另一个故事中,器物自始至终完好无损。

图12 明《元曲选图》中的《盆儿鬼·咿咿呀呀乔捣碓》(采自本社编:《中国古代版画丛书二编》,上海古籍出版社1994年版,第七辑,第181页)

图13 明《元曲选图》中的《盆儿鬼·玎玎珰铛盆儿鬼》(采自本社编:《中国古代版画丛书二编》,第七辑,第182页)

这个故事最早的版本是元杂剧《盆儿鬼》,全称为《玎玎珰珰盆儿鬼》,又作《包待制断玎玎珰珰盆儿鬼》,作者不详。(图12、图13)在明人臧懋循编《元曲选》中[63],全剧四折一楔子,写汴梁人杨从善之子杨国用找人算卦,卜得百日之内有血光之灾。为躲避灾难,杨国用离家千里经商。日久天长,杨国用思父心切,于是在临近百日时踏上归途。第九十九天,他投宿汴梁城外瓦窑村盆罐赵与妻子撇枝秀开设的客店。赵氏夫妇谋财害命,杀死了杨国用,并将其尸首移入瓦窑,烧灰和土,制成瓦盆,以图灭迹。此后赵家时见杨国用的冤魂出没。夫妇又梦见窑神发怒,十分恐惧,便将瓦盆送给开封府老衙役张(亻+敝)古作溺器,试图以秽物压制鬼魂。张(亻+敝)古将瓦盆带回家,瓦盆忽作人声,央求代其申冤。张(亻+敝)古将瓦盆携至县衙大堂,让瓦盆向包公陈情,瓦盆却不再发声。张将瓦盆带出大堂,瓦盆又开口讲话。瓦盆中的鬼魂辩解说,自己受到门神阻拦而无法进入大堂中。包公下令在大堂门前焚烧纸钱,鬼魂方才进入,将实情“玎玎珰珰”地说出。包公大怒,差人捉拿嫌犯。盆罐赵与撇枝秀认罪伏法,杨国用得以雪恨,张(亻+敝)古获得厚赏。

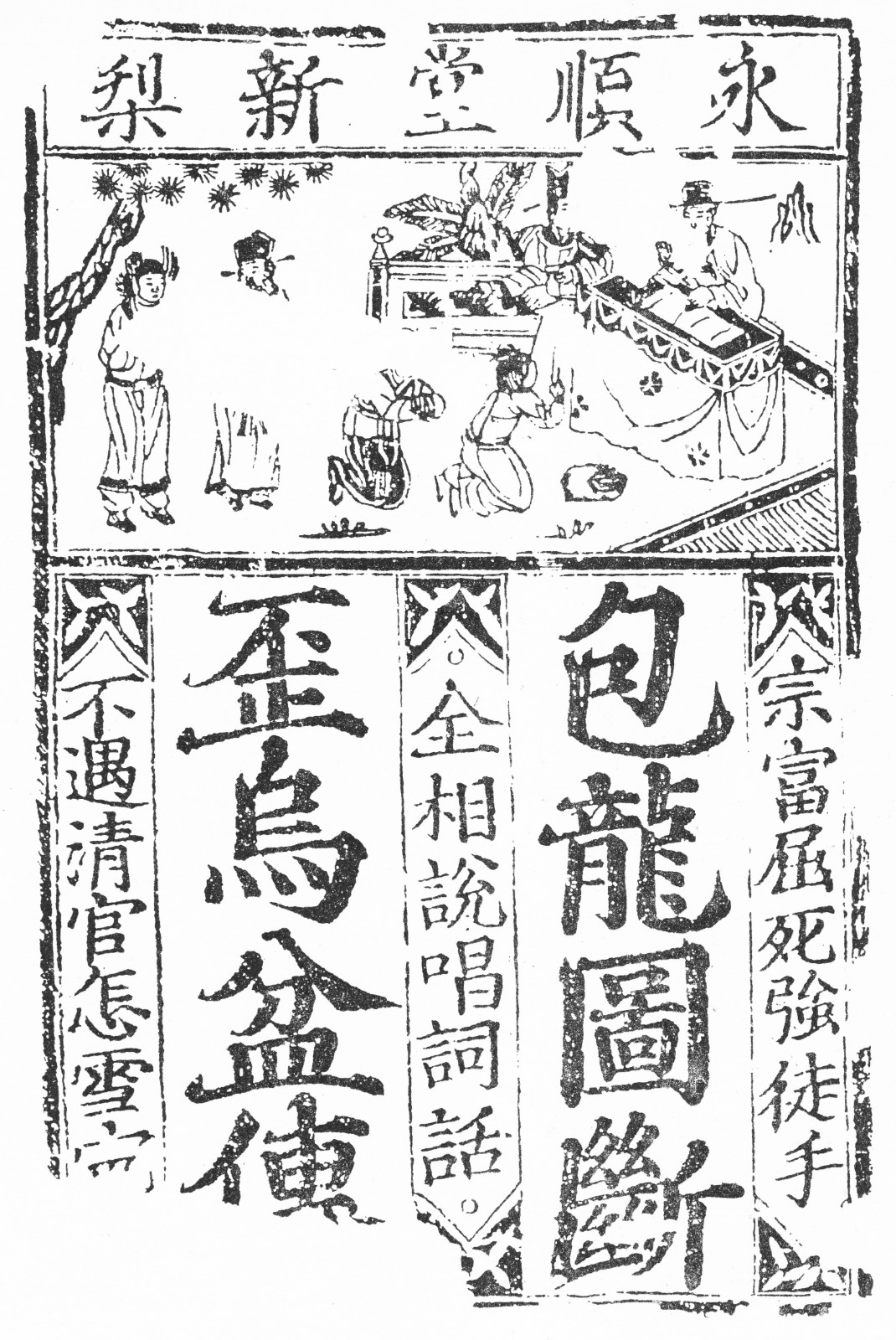

图14 明成化北京永顺书堂刊《新刊说唱包龙图断歪乌盆传》牌记(采自周心慧主编:《新编中国版画史图录》,学苑出版社2000年版,第三册,第98页)

这个故事还有元代南戏、明成化本说唱词话《包龙图断歪乌盆传》、(图14)明刊《龙图公案·乌盆子》等小说和曲艺作品,近代则被改编为《乌盆记》(又称《奇冤报》《定远县》)等戏曲[64]。在这些不同形式的作品以及各种版本中,人物姓名、故事地点和情节大同小异。戏剧中另有《断乌盆》一目,核心情节也与此基本相同[65]。晚近影响较大的是《三侠五义》第五回下半部分的“乌盆诉苦别古鸣冤”[66],近代各种戏曲剧本多基于此。近年来则有电视剧等多种艺术形式出现,还有人继续以这个题目创作新的小说。我重点讨论一下《三侠五义》中这个更为今人所熟悉的版本,必要时也会引述元杂剧等其他的版本,以资比较。

《三侠五义》是从清嘉庆(1796~1820)、道光年间石玉昆说书发展而来的小说[67],是各种包公案的集成。在元杂剧中,包公有特别的法力,他说:“那厅阶下一个屈死的冤鬼,别人不见,惟老夫便见。”[68]但在《三侠五义》中,故事的焦点却不在这位铁面无私的判官身上,包公只在故事的末尾出场,并无出色的表现,不仅如此,包公还因为妄用刑具,致使嫌犯毙命而被革职。这个案子之所以能够告破,关键在于乌盆“自己”竹筒倒豆子一般,将冤情一五一十地说了个明明白白。乌盆藏有冤情并且可以开口说话,这才是故事最吸引人的地方。

《三侠五义》的版本因袭元杂剧而来,故事的基本结构、情节未有实质性的改变,但十分简洁。故事转移到了包公在任的安徽定远县,张(亻+敝)古的名字改为张三,绰号“别古”。盆罐赵的名字改为赵大,家住东塔洼村。张三到赵大家中讨还四年前的四百多文柴钱,讨得欠款后,又向赵大要了一个乌盆用作溺器,以折抵零头。乌盆的真身杨国用改为开缎行为业的苏州人刘世昌。在故事结尾,包公将赵大的家当变卖,加上赃款余额,交与刘氏婆媳。婆媳感激张三替刘世昌鸣冤,便为其养老送终,张三也不负刘氏魂魄所托而照顾其妻小。除去这个落入俗套的结尾,故事在惊悚和幽默之间层层推进,引人入胜。

近人董康编《曲海总目提要》卷四评杂剧本,云:“作者之意,盖谓决狱之吏,有如阎罗包老者,则民虽有覆盆之冤,无不可泄也。”[69]《抱朴子·辨问》有“三光不照覆盆之内”的说法[70],黑暗只是盆下阴影的颜色,但故事中的盆本身就是黑色的。《三侠五义》除了说乌盆的颜色“趣(黢)黑”外,并未特别描述其尺寸、形制、质感。听众或读者很容易想象到这种司空见惯的乌盆的样子。“趣(黢)黑”的颜色被特别点出,应有特定的寓意。小说写包拯生来皮肤漆黑,乳名“黑子”[71]。包拯的黑色,寓意“铁面”,象征无畏无私、刚正不阿。但乌盆的“乌”有所不同,“乌”既是象征死亡的黑色,也表明毫无光泽,实情被深深隐藏。

与产自景德镇御窑厂白地青花的龙纹大缸不同,乌盆是民窑所烧造的一件没有釉、没有彩的粗陶。在元杂剧中,盆儿鬼自述:“他夫妻两个图了我财,致了我命,又将我烧灰捣骨,捏成盆儿。”[72]《三侠五义》中的乌盆自述:“不料他夫妻好狠,将我杀害,谋了资财,将我血肉和泥焚化。”[73]两个版本中瓦盆的制作程序不同,但均是将人的血肉筋骨压注于器物中。与童宾的故事一样,文学性的虚构背后,是前面所谈到的装藏等宗教传统。所不同的是,童宾的献身是主动挺身而出,其血肉和精神“自化为”器物,而杨国用(或刘世昌)则是暴力的牺牲品,其血肉“被化为”器物。前者永远寄托于器物中,而成为一方神明,后者则力图从器物中挣脱出来,一飞冲天。

耐人寻味的是乌盆与死者身体的关系。小说中写到刘世昌的显灵,有言曰:

张三满怀不平,正遇着深秋景况,夕阳在山之时,来到树林之中,耳内只听一阵阵秋风飒飒,败叶飘飘。猛然间滴溜溜一个旋风,只觉得汗毛眼里一冷。老头子将脖子一缩,腰儿一躬,刚说一个“好冷”,不防将怀中盆子掉在尘埃,在地下咕噜噜乱转,隐隐悲哀之声,说:“摔了我的腰了。”[74]

“咕噜噜乱转”的盆子必是形体浑圆,哪来什么腰?小说后文还有一相似的情节:县衙大堂外,张三“转过影壁,便将乌盆一扔,只听得‘嗳呀’一声,说:‘倭了我的脚面了!’”[75]在这幽默的语言背后[76],刘世昌的原形突破了乌盆的囚禁,挣扎而出。

张三闻听,连连唾了两口,捡起盆子往前就走,有年纪之人如何跑的动,只听后面说道:“张伯伯,等我一等。”回头又不见人……[77]

破损龙缸的外形“沾溢”“团结”“清白翠璨”,奇崛瑰伟,摄人心魄,处处透露出童宾的刚烈勇猛,其外貌与童宾的形象在视觉上叠合在一起。与之不同,盆子在张三怀中,刘世昌的声音却分离开来,跟在张三身后,无影无踪。乌盆与刘世昌的对应是概念性的而非视觉性的。

图15 明成化北京永顺书堂刊《新刊说唱包龙图断歪乌盆传》插图(采自周心慧主编:《新编中国版画史图录》,第三册,第99页)

乌盆是溺器,与冤魂一样卑微。在《明成化说唱词话丛刊》所收《新刊说唱包龙图公案断歪乌盆传》中,(图15)乌盆一出场便被称作“丑乌盆”“歪乌盆”[78]。乌盆已经变形,在市场上卖不出去,是一件次品,只能被拿去用作便盆。

在元杂剧中,杨国用远走他乡,却在离开家的第九十九天被赵氏夫妇谋害,最终没有逃脱命运的安排,类似古希腊索福克勒斯笔下的俄狄浦斯王[79]。在各种版本中,乌盆被带到县衙去的时候屡屡退缩,既害怕大堂的门神,又羞愧自己赤身露体。但冤魂哪有什么“身体”?张三用一件衣服包裹起乌盆进入大堂[80],但这份幽默却包裹不住心酸。与安置在高台上的青龙缸不同,乌盆跌落在尘埃中,满身恶臭。它不是圣物,而是圣物的反转,是不祥与卑贱。

其实,残损的龙缸本来也是卑微的废品,在这一点上,它与乌盆并无质的差别。所不同的是,龙缸曾有过荣耀的前身,又在人们的笔下转世投胎,获得新生,比以往更为神圣。身份的转换,必须经过破碎的阵痛。而乌盆摔不破,打不碎,因为这件完整的器物是囚禁冤魂的牢笼。

图16 清宫升平署旧藏京剧扮像谱中的刘世昌(采自王文章主编:《中国艺术研究院藏清升平署戏装扮像谱》,学苑出版社2005年版,第203页)

图17 清宫升平署旧藏京剧扮像谱中的张别古(采自王文章主编:《中国艺术研究院藏清升平署戏装扮像谱》,第204页)

龙缸以视觉取胜,乌盆则发出了声音。在小说中,鬼魂只有声音而无形状;在舞台上,杨国用(或刘世昌)的鬼魂须与乌盆同时出现。(图16)这种并置关系,坐在台下的观众可以看得一清二楚,但剧中角色,如张(亻+敝)古(或张别古)、(图17)包公却被设定看不到鬼魂,目光只与乌盆交流。即使对于观众而言,作为鬼魂出现的杨国用(或刘世昌)仍然包裹在另一个“乌盆”中。如在京剧中,扮演刘世昌的演员穿戴甩发、黑水纱、黑道袍、黑三髯、黑彩裤、黑素厚底靴,有的还特别加了鬼发——用白纸条制作的两缕长穗[81]。固定的脸谱如同一个面具,遮蔽了演员富有个性的脸,演员不能借助表情来表达他的情感。在这出戏的开头,作为生者的刘世昌动作幅度较大,但后来作为冤鬼出现的刘世昌却双手下垂,几乎没有什么动作,与丑角张别古活跃的肢体语言形成强烈的对比。所有这些手法只有一个目的:使视觉让位于听觉,演员只是以其唱腔传达出受难者的哀鸣。

我插入一个简单的表格,以更清晰地显示龙缸与乌盆的联系与区别:

表中最后一行,是故事的结局。

表中最后一行,是故事的结局。

在《三侠五义》的版本中,乌盆故事的结尾将每一个活着的人皆安顿得十分妥帖,却没有交代乌盆的下落。在元杂剧《盆儿鬼》中,包公的判决是:“……并将这盆儿交付与他(杨国用的父亲杨从善),携归埋葬。”[82]没有高台,没有碑文,没有祠堂,卑微的灵魂仍然附着于卑微的器物上,归于尘土。耐人寻味的是京戏《乌盆记》的结尾:按照包公的命令,乌盆被纳入库中,存档备考。

冤气散去,乌盆只是一件乌盆。

余论

这是一项有关艺术史的尝试性研究,我只完成了初步的文本分析,并没有多少理论上的提炼。

如果说历史学研究的基本单位是事件[83],那么艺术史研究的基本单位便是作为作品的 “物”。虽然二者同属于广义的历史学范畴,但它们的形式并不完全相同。在传统历史学研究中,并不强调史料的物质性,虽然历史学家也常常使用物质性的材料[84],然而,其研究对象已经成为过往;而艺术史则强调研究对象的“在场”[85]。本文试图将二者联系起来讨论。

就材料的性质而言,这两个文本超出了艺术史惯常关注的范围。我所讨论的对象并不可见,那件破损的龙缸已经佚失,但这并不重要,因为只有在《龙缸记》的文字中,它才被转换为一件有着艺术价值的作品;而乌盆过于普通,我们完全可以通过想象来重构它的形态。在我看来,艺术史之所以能够作为一个独立的学科而存在,固然与其独特的研究对象有关,然而更重要的还在于它有一整套提出问题和分析问题的角度与方法。例如,在对于两个文学性文本的细读过程中,我始终重视故事中器物的形态特征,所有的讨论皆围绕这两件器物展开。

我所感兴趣的,甚至不是完整的作品。破碎、断裂、残缺所遗留的空白,常常引发人们各种想象,既可激活强烈的修复欲望,又会带动思维向更远处行走。一件完美的瓷器,包裹在釉色、纹饰和特定的光线中,展现的只是其视觉性的一面,只可远观,不可亵玩。而破碎却展现出其另外一些物质特征,使我们得以见到其内部的空间、露出的胎体,感受到器壁的脆弱、茬口的锋利。瓷器被打破时,撞击和落地的声音、碎片散开的曲线,皆会带来心灵的快感或者阵痛,惊愕、追忆、哀悼、辩解、修复、隐瞒、歪曲、忘记……都是事件。这样,我们便有可能通过这类极端的例子,讨论一种涵盖了内部、外部多种元素在内的“物”的总体史,艺术史研究也就有机会与历史学合作。

一件被考古学家从地下唤醒的秦代陶量,乃是“不知有汉,无论魏晋”,所以,人们可以凭借它讨论秦统一的法令,而不涉及其他时代的问题。而那件明代的青花龙缸烧成之后,却有着另一种生住异灭的经历,它的价值和意义不止围绕其设计者、生产者、使用者的预设展开,也体现于它未能预卜的流传史之中。囚禁着死者冤魂的乌盆,是龙缸的“反义词”和“对偶句”。《龙缸记》和《乌盆记》这两个故事说明,将没有生命的器物拟人化是一种普遍的传统,而不是某个人心血来潮的发明。因此,这类器物的历史,就不只是风格变化的历史,更是与文化传统相交织,与其背后人物、事件相交织的意义的历史,一种复数形式的历史。

注释:

[1]更多类似材料及相关研究,见刘卫英《古代神魔小说中的宝瓶崇拜及其佛道渊源》,载《东北师大学报(哲学社会科学版)》2008年第1期。

[2]许宏:《略论我国史前时期瓮棺葬》,载《考古》1989年第4期。

[3]唐英字俊公,自称蜗寄,沈阳人。其生平见《清史稿》卷五百五,列传第二九二,艺术四,“唐英传”,(中华书局1977年版,第13926—13927页);傅振伦、甄励:《唐英瓷务年谱长编》,载《景德镇陶瓷》1982年第2期。现存雍正九年(1731)“佑陶灵祠”青花瓷匾落款为“督陶使沈阳唐英题”,孙悦据此认为,驻厂协造实际也是负有监造职责的督陶官(参见孙悦《督陶官制度与清代陶瓷业发展》,载朱诚如主编《明清论丛》第11辑,故宫出版社2011年版,第427—438页)。

[4]关于景德镇早期历史的讨论,见刘新园《景德镇珠山出土的明初与永乐官窑瓷器之研究》,载《鸿禧文物》创刊号,(台北)鸿禧美术馆,1996年。

[5]孙悦:《督陶官制度与清代陶瓷业发展》,第427—438页。

[6]唐英:《龙缸记》,见陈宁《督陶官唐英〈陶人心语〉五卷本的整理与研究》,中国轻工业出版社,2019年,第180页。

[7]《明史》卷八二“志第五八·食货六”,中华书局1974年版,第1998页。

[8] 刘新园:《明宣宗与宣德官窑》,载《南方文物》2011年第1期;吕成龙:《略谈景德镇明代御器厂遗址考古发掘的重要意义》,载《紫禁城》2015年12月号。

[9]曹淦源:《清白翠璨:龙珠阁下话龙缸》,载《收藏界》2008年第1期;李亮:《明代嘉靖朝龙缸考》,载《装饰》2015年第5期。

[10]中国社会科学院考古研究所、定陵博物馆、北京市文物工作队:《定陵》,文物出版社1990年版,上卷,第184页;下卷,彩版八九。

[11]王宗沐纂修,陆万垓增修《江西省大志》(明万历二十五年刊本)第2册,(台北)成文出版社有限公司1989年版,第845页;蓝浦:《景德镇陶录》卷五“龙缸窑”条,见傅振伦著,孙彦整理《〈景德镇陶录〉详注》,书目文献出版社1993年版,第66页;李亮:《明代嘉靖朝龙缸考》。

[12]傅振伦著,孙彦整理《〈景德镇陶录〉详注》,第66页。

[13]唐英:《龙缸记》,第180页。

[14]周履靖辑:《夷门广牍》六《格古要论》,(上海)商务印书馆涵芬楼影印明万历二十六年(1598)序刻本,1940年,卷一,第1叶。

[15]唐英:《龙缸记》,第180页。

[16]杜牧:《樊川文集》卷四,吴在庆:《杜牧集系年校注》,中华书局2008年版,第二册,第501页。

[17]David Lowenthal, The Past is a Foreign Country, New York, Cambridge University Press, 1985.

[18]唐英:《龙缸记》,第180页。

[19]唐英:《火神童公传》,张发颖编《唐英督陶文档》,学苑出版社,2012年,第12页。唐英的几篇文章中对于童宾称号前后有变化,或称之为“神”,或称之为“仙”、“仙师”,有关研究,详周思中、熊贵奇:《窑神新造:唐英在景德镇的御窑新政与风火仙崇拜》,载《创意与设计》2012年第3期。

[20]唐英:《火神童公小传》,载《里村童氏宗谱》卷六(清同治七年九修,1928年镌本),见江西省历史学会景德镇制瓷业历史调查组编:《景德镇制瓷业历史调查资料选编》,1963年内部发行,第44—45页。在张发颖编《唐英督陶文档》(第12页,据《浮梁县志》卷七)中,此文题为《火神童公传》,无结尾部分,行文略有异。

[21]江西省历史学会景德镇制瓷业历史据调查组按语称,宗谱中“尚有书碑、刻石人衔名,均从略。是盖为火风仙庙(应作风火仙庙)中之碑刻而为童氏宗谱所转录者。现该碑已不存。”江西省历史学会景德镇制瓷业历史调查组编:《景德镇制瓷业历史调查资料选编》,第45页。

[22]王宗沐纂修,陆万垓增修:《江西省大志》(明万历二十五年刊本),第2册,第845页。

[23]关于潘相在景德镇的情况,详阎崇年:《御窑千年》,生活·读书·新知三联书店2017年版,第162—165页。

[24]《明史》卷三百五,“列传第一百九十三,宦官二”,第7812页。有关明代景德镇民变的讨论,见苏永明:《风火仙师崇拜与明清景德镇行帮自治社会》,载《地方文化研究》2015年第1期;陈婧:《明清景德镇瓷业神灵信仰与地域社会》,上海:复旦大学硕士论文,2010年,第31—34页。

[25]刘永池:《湘阴发现两晋至隋代官窑》,载《中国文物报》1999年5月9日,第1版。

[26]刘毅:《陶瓷业窑神再研究》,载《文物》2010年第6期。

[27]我们讨论过一个关于石匠的传说,其状况与窑工投火类似,可彼此参证。见郑岩、汪悦进:《庵上坊——口述、文字和图像》(修订版),生活·读书·新知三联书店2017年版,第96—107页。

[28]晋佩章:《钧窑史话》,紫禁城出版社1987年版,第11—12页。又,阎夫立编选《钧瓷的传说》(海燕出版社1999年版)一书,收录了多个窑工投火的故事,如《鸡血红的来历》(陈金龙搜集整理,第33—36页)的故事说,老窑工王金投火后,太上老君命其养子王小用鸡血祭窑,果然得到钧窑第一珍品鸡血红,王金被尊为火神。在《窑变的来历》(赵景斌搜集整理,第40—41页)中,老窑工在御林军到来的时刻跳入窑中,烧成带有窑变的龙床,老窑工因此被敬为窑神。在《金火圣母》(赵景斌搜集整理,第42—43页)故事中,一位老妇人的女儿以身投火,血气渗入匣钵,凝结于花瓶上,烧成皇帝梦想的如血液般鲜艳的颜色,牺牲的姑娘被尊奉为“金火圣母”。与之大同小异的另一个版本见于《双乳状钧窑》(任星航搜集整理,第46—49页),说的是北宋时窑工柴旺十七岁的女儿金娘被纨绔子弟牛角逼婚,投火自尽,化为带有血红色斑的花瓶。皇帝闻听此事,封金娘为“金火圣母”。有关这些传说的研究,见张自然:《钧瓷窑变传说的文化阐释》,载《许昌学院学报》2011年第1期。

[29]唐英:《龙缸记》,第180页。

[30]陈连山:《陶冶人祭传说再探》,载北京大学中文系编:《缀玉二集》,北京大学出版社1994年版,第266—292页;陈连山:《再论中韩两国陶瓷、冶炼行业人祭传说的比较》,载文日焕、祁庆富主编:《民族遗产》,第3辑,学苑出版社2010年版,第95—103页。

[31]《孟子·梁惠王上》:“曰:‘臣闻之胡龁曰:王坐于堂上,有牵牛而过堂下者,王见之曰:牛何之?对曰:将以衅钟。王曰:舍之!吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。对曰:然则废衅钟与?曰:何可废也,以羊易之。’不识有诸?”赵岐注:“新铸钟,杀牲以血涂其衅郄,因以祭之,曰衅。”焦循撰,沈文倬点校:《孟子正义》,中华书局1987年版,卷三,第80页。

[32]赵晔:《吴越春秋》卷四《阖闾内传》,周生春:《吴越春秋辑校汇考》,上海古籍出版社1997年版,第40页。这个故事更早的版本见《太平御览》卷第三百四十三“兵部七四·剑中”辑西汉刘向《列士传》逸文(李昉等撰:《太平御览》,中华书局1960年版,第1576页)。对于这一传说的研究,见陈连山:《从原始信仰看莫邪投炉的合理性》,载《民间文学论坛》1987年第3期;刘敦愿:《干将莫邪铸剑神话故事试析》,载氏著《刘敦愿文集》,科学出版社2012年版,第602—610页;李道和:《干将莫邪传说的演变》,载《民族艺术研究》2006年第4期。有关发、须、爪信仰的研究,见江绍原:《发须爪——关于它们的迷信》,中华书局2007年版。

[33]谷神子、薛用弱:《博异志/集异记》之《集异记》,中华书局1980年版,卷一,“平等阁”条,第3—4页。

[34]吴坤仪:《明永乐大钟铸造工艺研究》,载北京钢铁学院编:《中国冶金史论文集(一)》,内部发行,1986年,第180—184页。关于永乐大钟传说的版本极多,也为西方学者所关注,见拉夫卡迪奥·赫恩、诺曼·欣斯代尔·彼特曼:《西方人笔下的中国鬼神故事二种》,毕旭玲译,上海社会科学院出版社2014年版,第4—9页。据该书译者附记云,“投炉成金”传说更早的记载见于《太平寰宇记》卷一零五(乐史撰,王文楚等点校:《太平寰宇记》,中华书局2007年版,第2087页)与《太平御览》卷四一五(第1916页)。

[35]李昉等编:《太平广记》,中华书局1961年版,卷第三百六十九引《玄怪录》,第2937—2938页。

[36]李昉等编:《太平广记》,卷三百七十一引《灵怪集》,第2948页。

[37]Judith T. Zeitlin: “The Ghosts of Things,” Forthcoming in Vincent Durand-Dastès& Marie Laureillard ed.,Fantômesdansl'Extrême-Orient d'hier et d'aujourd'hui/Aesthetics of Phantasmagoria: Ghosts in the Far East in the Past and Present, Paris: Presses de Inalco, 2017.

[38]权奎山:《江西景德镇明清御器(窑)厂落选御用瓷器处理的考察》,载《文物》2005年第5期。

[39]有关装藏较为新近的研究,见Helmut Brinker, Secrets of the Sacred: Empowering Buddhist Images in Clear, in Code, and in Cache, Lawrence: Spencer Museum of Art at the University of Kansas; Seattle: University of Washington Press, 2011, pp.3-50.

[40]天津博物馆编:《天津博物馆藏瓷》,文物出版社2012年版,第191页。

[41]耿宝昌:《明清瓷器鉴定》,紫禁城出版社版,1993年,

[42]《清宫内务府造办处档案汇总》记乾隆十二年(1747)圣旨:“(四月)十四日,司库白世秀来说,太监胡世杰交观音木样一尊(随善财、龙女二尊),传旨:交唐英照样烧造填白观音一尊,善财、龙女二尊,如勉力烧造,窑变更好。原样不可坏了。送到京时,装严安供。钦此。”(张发颖编:《唐英督陶文档》,第168~169页)乾隆十三年圣旨:“(四月)初十日,司库白世秀来说,太监胡世杰传旨:着江西照现烧造的观世音菩萨、善财、龙女再烧造一分,得时在静宜园供。钦此。”(同前书,第171页)“(五月)初一日,司库白世秀来说,太监张玉传旨:问烧造的观音如何还不得。钦此。于本月日将烧造过十一尊,未成之处,交张玉口奏。奉旨:想是唐英不至诚,着他至至诚诚烧造。钦此。”(同前书,第171~172页)“(七月)十二日,司库白世秀来说,太监胡世杰传旨:着问唐英磁白衣观音手与发髻不要活的,要一来的,烧的来烧不来?钦此。(记事录)(于本日,司库问得唐英,据伊说,若手与发髻不要活动,无出气地方,烧不来。随进内。交太监胡世杰口奏。奉旨:知道了。钦此。”(同前书,第172页)

[43]周思中、熊贵奇:《窑神新造:唐英在景德镇的御窑新政与风火仙崇拜》。

[44]蓝浦、郑廷桂著:《景德镇陶录》,同治九年(1870)重刊张少喦鉴订本。

[45]李一平:《景德镇明清御窑厂图像与首都博物馆藏“青花御窑厂图桌面年代”》,载《文物》2003年第11期。

[46]周思中、熊贵奇:《窑神新造:唐英在景德镇的御窑新政与风火仙崇拜》。

[47]关于这些图像材料的研究,见周思中、熊贵奇:《窑神新造:唐英在景德镇的御窑新政与风火仙崇拜》。

[48]陈宁:《督陶官唐英〈陶人心语〉五卷本的整理与研究》,第182页。该书此处句读可商,略加调整。

[49]关于祠堂布局令人信服的考证,见周思中、熊贵奇:《窑神新造:唐英在景德镇的御窑新政与风火仙崇拜》。今景德镇复建的祠堂转移到御窑厂主干道以西,与历史事实不符。

[50]唐英《重修浮梁县志序》不见于《陶人心语》五卷本,而收录于华岳莲编本《陶人心语》卷六。此据张发颖编:《唐英督陶文档》,第14页。

[51]陈婧:《明清景德镇瓷业神灵信仰与地域社会》,第38页。

[52]刘朝晖:《明清以来景德镇瓷业与社会》,上海世纪出版集团上海书店出版社2010年版,第150—160页。

[53]周思中、熊贵奇注意到唐英只介绍风火仙这个细节,见氏著《窑神新造:唐英在景德镇的御窑新政与风火仙崇拜》。唐英:《陶冶图编次(陶冶图说)》第二十图《祀神酬愿》,张发颖主编:《唐英全集》,第1169页。《陶冶图说》进呈时间见唐英《遵旨编写〈陶冶图说〉呈览折》(前引书,第1184页),在这个折子中,唐英引述圣旨云:“着将此图交与唐英,按每张图上所画系做何种技业,详细写来,话要文些。”由此推断,原图中可能未具体说明画面的主题,故将《祀神酬愿》确定为对于童宾的祭祀,是唐英的决定。另一种可能是,画家曾目睹景德镇生产和祭祀的场景而作图。如是后一种情况,也说明当时对于童宾的祭祀在景德镇已成为最重要的宗教活动。

[54]唐英:《龙缸记》,第180页。

[55]唐英:《瓷务事宜示谕稿序》,载张发颖编:《唐英督陶文档》,第13页。

[56]陈宁:《督陶官唐英〈陶人心语〉五卷本的整理与研究》,第182页。该书此处句读可商,略加调整。

[57]江西省历史学会景德镇制瓷业历史调查组编:《景德镇制瓷业历史调查资料选编》,第46页。

[58]张发颖主编:《唐英全集》,第1169页。

[59]张发颖主编:《唐英全集》,第1169页。

[60]感谢田天博士和张翀学棣提示我注意这一点。

[61]张岱撰,马兴荣点校:《陶庵梦忆/西湖梦寻》之《陶庵梦忆》,卷二“孔庙桧”,第22页。关于孔子手植树,最早见于唐人封演《封氏闻见记》卷八“文宣王庙树”条:“兖州曲阜县文宣王庙门内并殿西南,各有柏叶松身之树,各高五六丈,枯槁已久,相传夫子手植。晋永嘉三年,其树枯死。至仁寿元年,门内之树忽生枝叶。乾封二年复枯。……肃宗时,二树犹在。”(封演撰,赵贞信校注:《封氏闻见记校注》,第75页)孔庙现存有米芾书并撰《孔圣手植桧赞》碑,米芾见过的桧树,不知是否此二树。张岱所见的树实际上是另一棵,即元代至元三十一年(1294)在孔庙大成殿东庑基址间萌发的一棵树。导江(今四川灌县东)人张须将这棵新萌发的树附会为孔子当年手植桧树,并将其移植于大成门内东侧,作《圣桧铭》。明弘治十二年(1499)六月,雷雨引起的火灾,灾后桧树仅存余干。兖州知府童旭置石栏加以保护。万历二十八年(1600),杨光训手书的“先师手植桧”碑立于树侧。清雍正二年(1724),枯木再次遭火,唯存树桩。雍正十年,新枝复萌,现已十余米高。(曲英杰:《孔庙史话》,社会科学文献出版社,2011年,第35~36页)又,南宋乾道六年(1170),陆游过黄州,访苏轼故居,于雪堂东见大柳,“传以为公手植”。见陆游《入蜀记》第四,《笔记小说大观》,江苏广陵书籍刊印社,1983年,第9册,第15a页。

[62]唐英:《龙缸记》,第180页。

[63]王学奇主编:《元曲选校注》,河北教育出版社1994年版,第四册,第3506—3553页。该剧另有收入《古本戏曲丛刊》四集的脉望馆抄本。胡适指出,在元杂剧中,“……《盆儿鬼》似最晚出,故列举当日已出的包公杂剧中的故事,而后来《盆儿鬼》的故事——即《乌盆记》——却成了包公故事中最通行的部分。”胡适:《三侠五义序》,见氏著《中国章回小说考证》,(大连)实业印书馆1934年版,第400页。

[64]有关这一作品的源流的论述,最为详尽的为孙楷第的研究,见氏著《包公案与包公案故事》之(二)“盆儿鬼故事”,载《沧州后集》,中华书局2009年版,卷二,第63—68页。另见王学奇主编:《元曲选校注》,第四册,第3507—3508页注释[1](马恒君注);耿瑛:《鬼戏〈乌盆记〉,奇特小喜剧》,载《戏剧文学》2014年第4期;郭建:《乌盆记》,载《文史天地》2014年第7期。

[65]董康编著、北婴补编:《曲海总目提要(附补编)》,人民文学出版社2014年版,第1668—1669页。

[66]石玉昆述:《三侠五义》,中华书局2013年版,第31—34页。关于这个故事与元杂剧的关系,胡适有具体的研究,见《三侠五义序》,载氏著《中国章回小说考证》,第427—429页。

[67] 关于《三侠五义》成书过程的研究,见胡适:《三侠五义序》,第393—435页;苗怀明:《〈三侠五义〉的成书过程》,载《古典文学知识》1996年第5期;苗怀明:《〈三侠五义〉的成书新考》,载《明清小说研究》1998年第3期;中华书局编辑部:《天地间另是一种笔墨——〈三侠五义〉》,石玉昆述:《三侠五义》,第1—2页。

[68]王学奇主编:《元曲选校注》,第四册,第3546页。李建明首先注意到这个细节,见氏著《拙劣的改编,成功的采录——谈〈判瓦盆叫屈之异〉对戏曲的改写》,《南通职业大学学报》第24卷第3期(2010年9月)。

[69]董康编著、北婴补编:《曲海总目提要(附补编)》,第179—180页。

[70]王明:《抱朴子内篇校释(增订本)》,中华书局1986年版,第230页。

[71]石玉昆述:《三侠五义》,第9页。

[72]王学奇主编:《元曲选校注》,第四册,第3536页。

[73]石玉昆述:《三侠五义》,第32页。

[74]石玉昆述:《三侠五义》,第32页。

[75]石玉昆述:《三侠五义》,第33页。

[76] 胡适认为:“元曲《盆儿鬼》很多故意滑稽的话,要博取台下看戏的人的一笑,所以此剧情节虽残酷,而写的像一本诙谐的戏剧。石玉昆认定这个故事应该着力描写张别古任侠心肠,应该写的严肃郑重,不可轻薄游戏,所以他虽沿用元曲的故事,而写法大不相同。”(胡适:《三侠五义序》,第428页。着重号为原作者所加。)尽管如此,张爱玲从基于《三侠五义》本改编的京戏《乌盆记》中仍看到了中国人特有的幽默,她写道:“《乌盆计》叙说一个被谋杀了的鬼魂被幽禁在一只用作便桶的乌盆里。西方人绝对不能了解,怎么这种污秽可笑的,提也不能提的事竟与崇高的悲剧成份搀杂在一起——除非编戏的与看戏的全都属于一个不懂幽默的民族。那是因为中国人对于生理作用向抱爽直态度,没有什么不健康的忌讳,所以乌盆里的灵魂所受到苦难,中国人对之只有恐怕,没有憎嫌与嘲讪。”(张爱玲:《洋人看京戏及其他》,载金宏达、于青编:《张爱玲文集》,安徽文艺出版社1992年版,第四卷,第23页)

[77]石玉昆述:《三侠五义》,第32页。

[78]朱一玄点校:《明成化说唱词话丛刊》,中州古籍出版社1997年版,第166、167页。

[79]李建明:《英雄的悲剧与凡人的悲哀——〈俄狄浦斯王〉与〈玎玎珰珰盆儿鬼〉比较》,《扬州大学学报(人文社会科学版)》第14卷第6期(2010年11月)。

[80]董康指出:“《后汉书》注,载汉时王忳事,与此相类。”(董康编著、北婴补编:《曲海总目提要(附补编)》,第180页)案,王忳事见《后汉书》正文而非其注。王忳,字少林,为郿令。夜中遇女鬼称冤,无衣自蔽,不敢面见王忳。王投衣与之。女子便前诉其冤情,王答应为女子理冤,女子“因解衣于地,忽然不见。”见《后汉书》卷八十一《独行列传第七十一·王忳》,中华书局1965年版,第2681页。

[81]马少童:《试议京剧中的“鬼发”——从刘世昌的扮相说开去》,载《中国京剧》2007年第4期。

[82]王学奇主编:《元曲选校注》,第四册,第3548页。

[83]朱渊清:《书写历史》,上海古籍出版社2009年版,第1页。

[84]陆扬新近组织的一次会议,即倡言同时重视史料的文本性与物质性,是历史学研究值得注意的新变化。有关理念的阐述,见陆扬《文本性与物质性交错的中古中国专号导言》,载荣新江主编:《唐研究》,第23卷,北京大学出版社2017年版,第1—5页。

[85]正如李军在研究博物馆和艺术史的关系时所强调的,博物馆中所见历史是视觉性的历史。李军:《可视的艺术史——从教堂到博物馆》,北京大学出版社2016年版。

本文原载《文艺研究》2018年第10期,第113—128页;《复印报刊资料·造型艺术》2019年第1期,第86—99页。略有修订