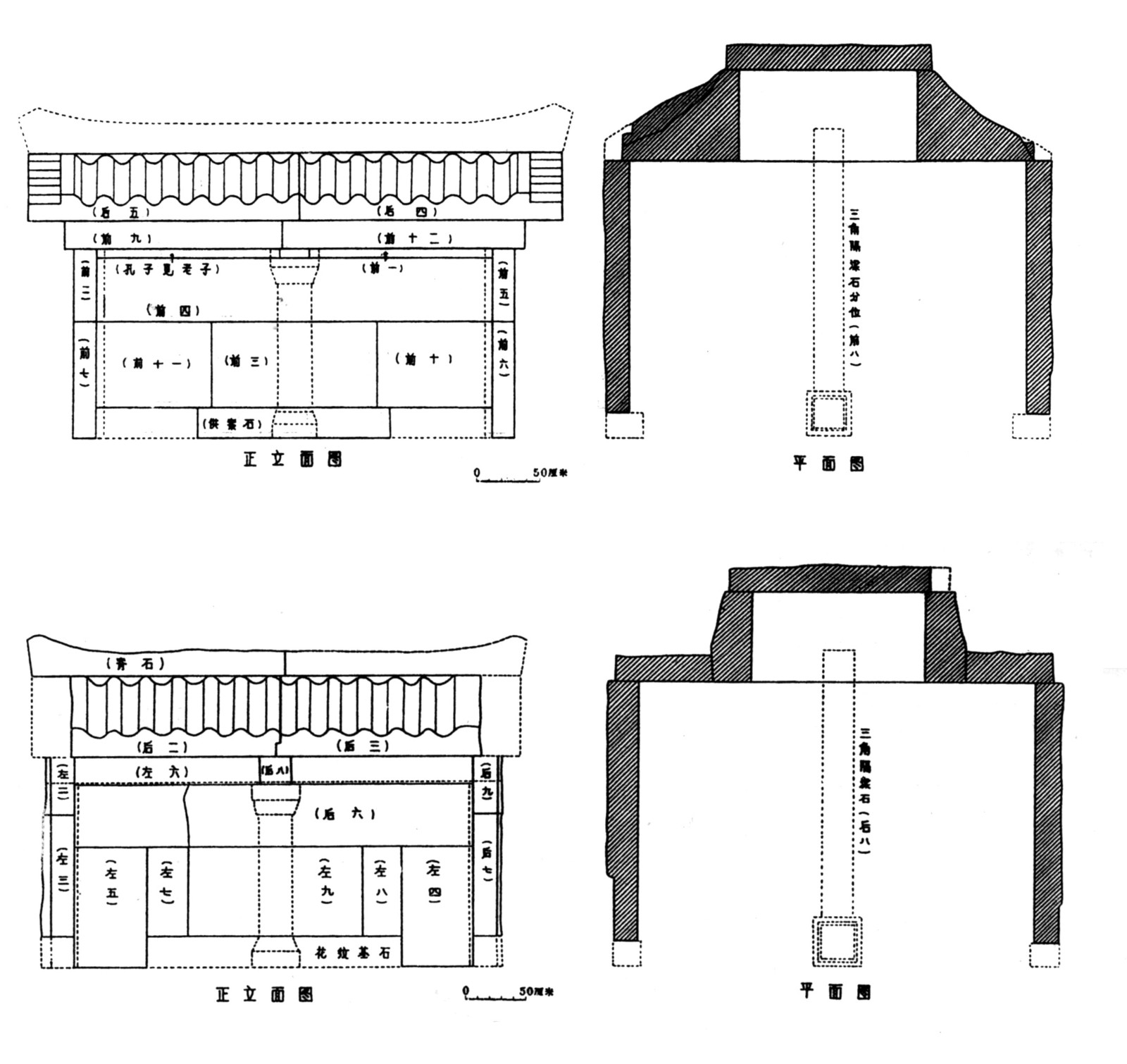

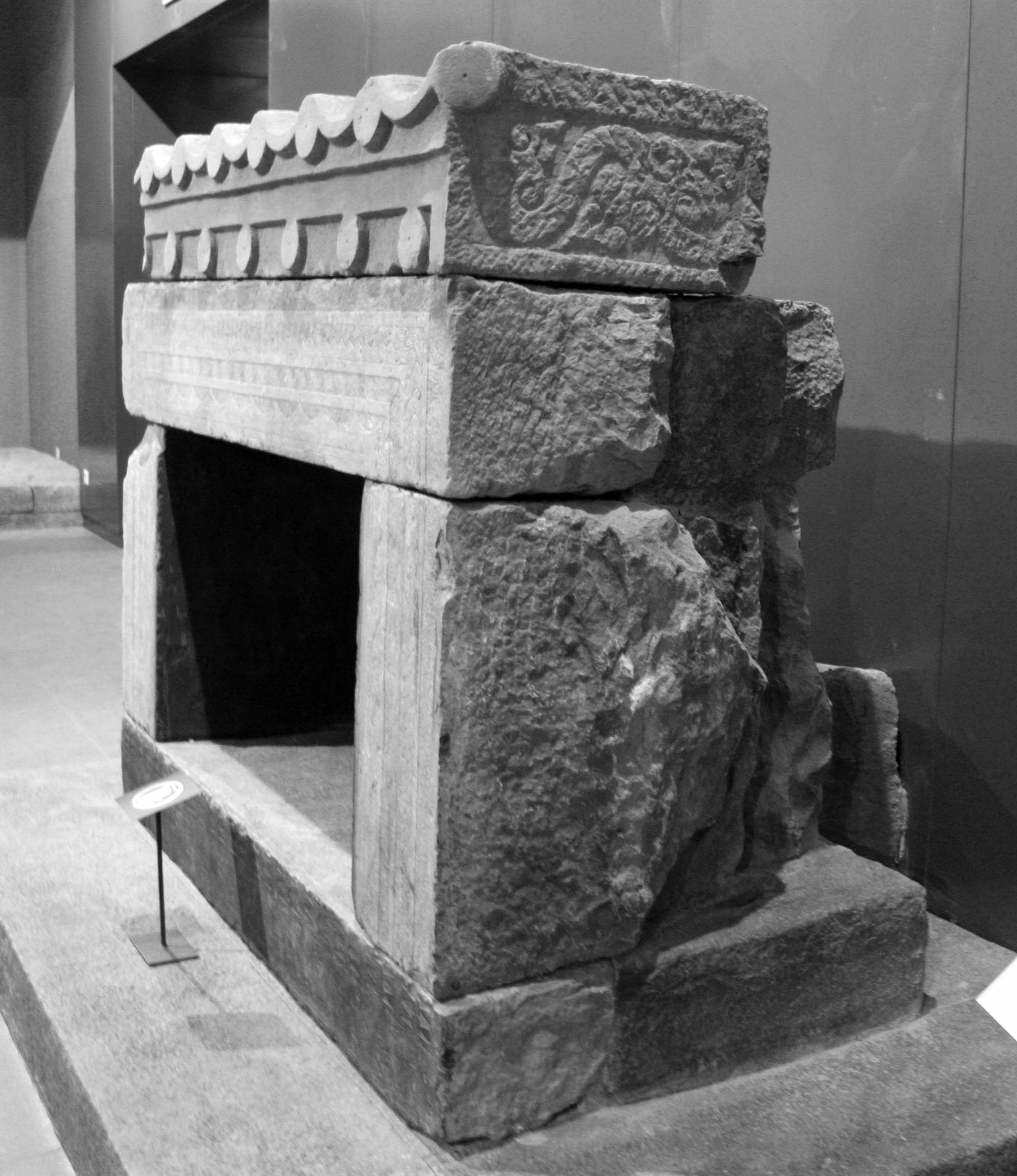

山东临淄石刻艺术陈列馆藏有一件形制特殊的刻石,置于该馆院内西廊(图1)[1],我于1995年6月13日在该馆参观时曾测得一草图。2000年,我委托当时在淄博市博物馆工作的老同学徐龙国先生代为搜集有关材料,徐君不仅提供了更加详细的尺寸和照片,还请临淄齐国故城博物馆(今齐国历史博物馆)朱玉德先生捶拓了刻石的画像和题记。今依据朱、徐二位朋友提供的材料,结合我参观的记录,对一些问题略加讨论。

图1 山东临淄石刻艺术陈列馆藏东汉王阿命刻石(徐龙国摄影)

一

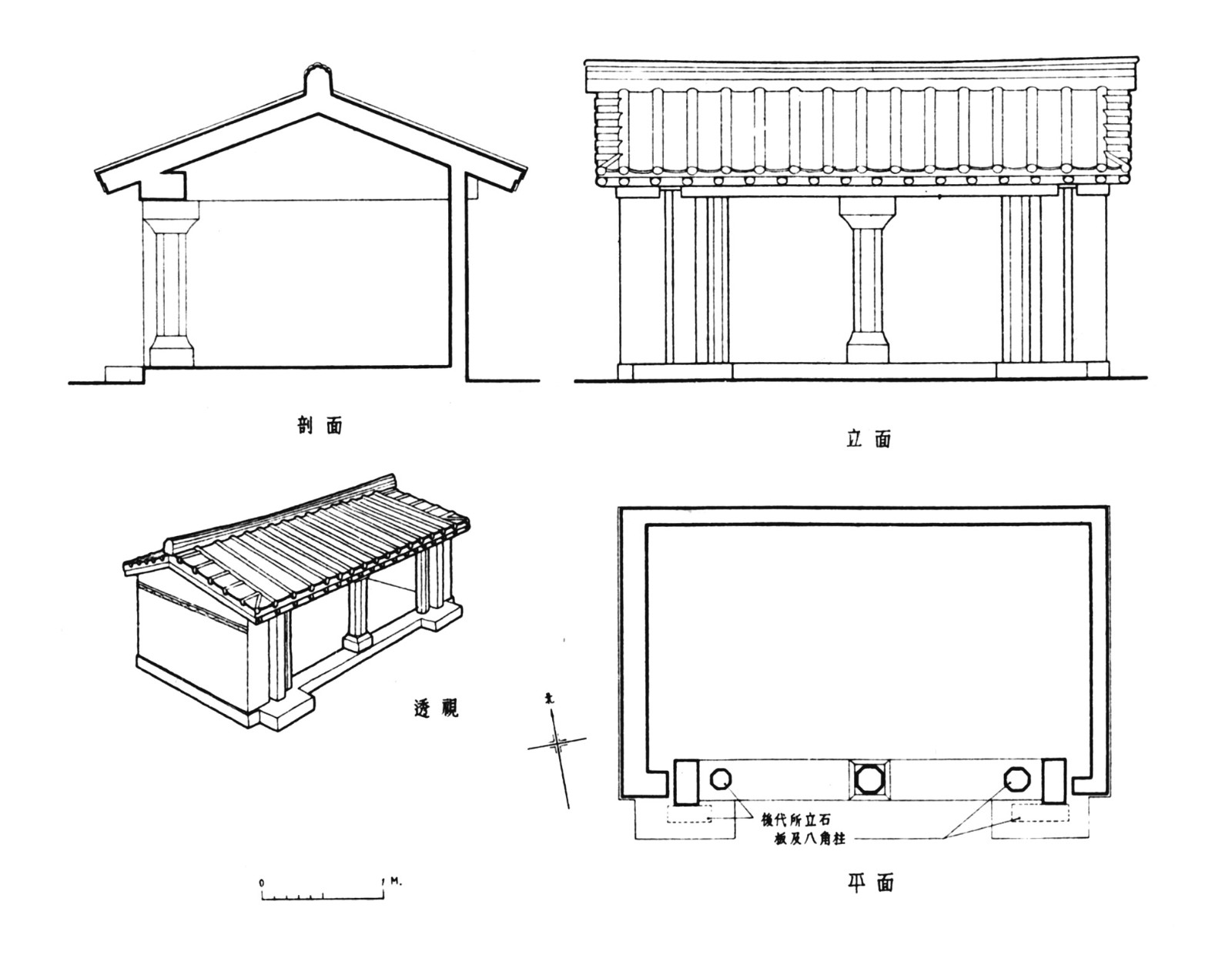

这件刻石为一块整石,前低后高,平面呈前方后圆状,总长142厘米,高78厘米。其前部是一低矮的平台,阔92.5厘米,深46.5厘米,高21厘米。其后部拱起作馒头状的“圆包”。“圆包”与平台的连接处,则“削”出一立面,与平台的台面垂直。在这个立面下部中央,又浅浅雕出一内凹的方龛,龛阔38厘米,高40厘米。方龛外部向上相隔大约3厘米处,雕出三枚瓦当,其顶部则对应刻出三排长约20厘米的瓦垄,瓦垄顶部距离台面上皮53厘米。瓦垄后部连接“圆包”顶部。“圆包”顶部又有一个高起约2厘米,直径32厘米的圆形平台。

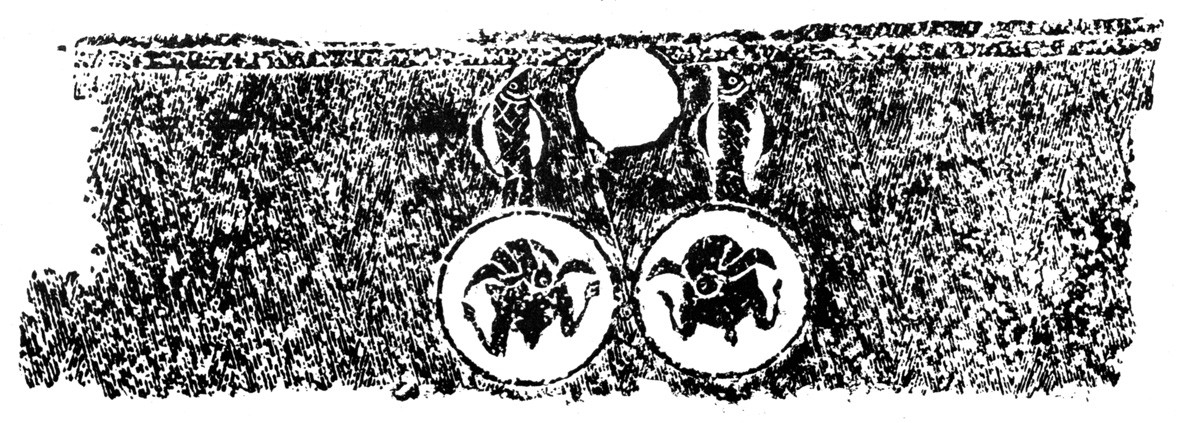

图2 山东临淄东汉王阿命刻石小龛正壁画像拓片(朱玉德捶拓)

图3 山东临淄东汉王阿命刻石小龛正壁画像线图(郑岩制图)

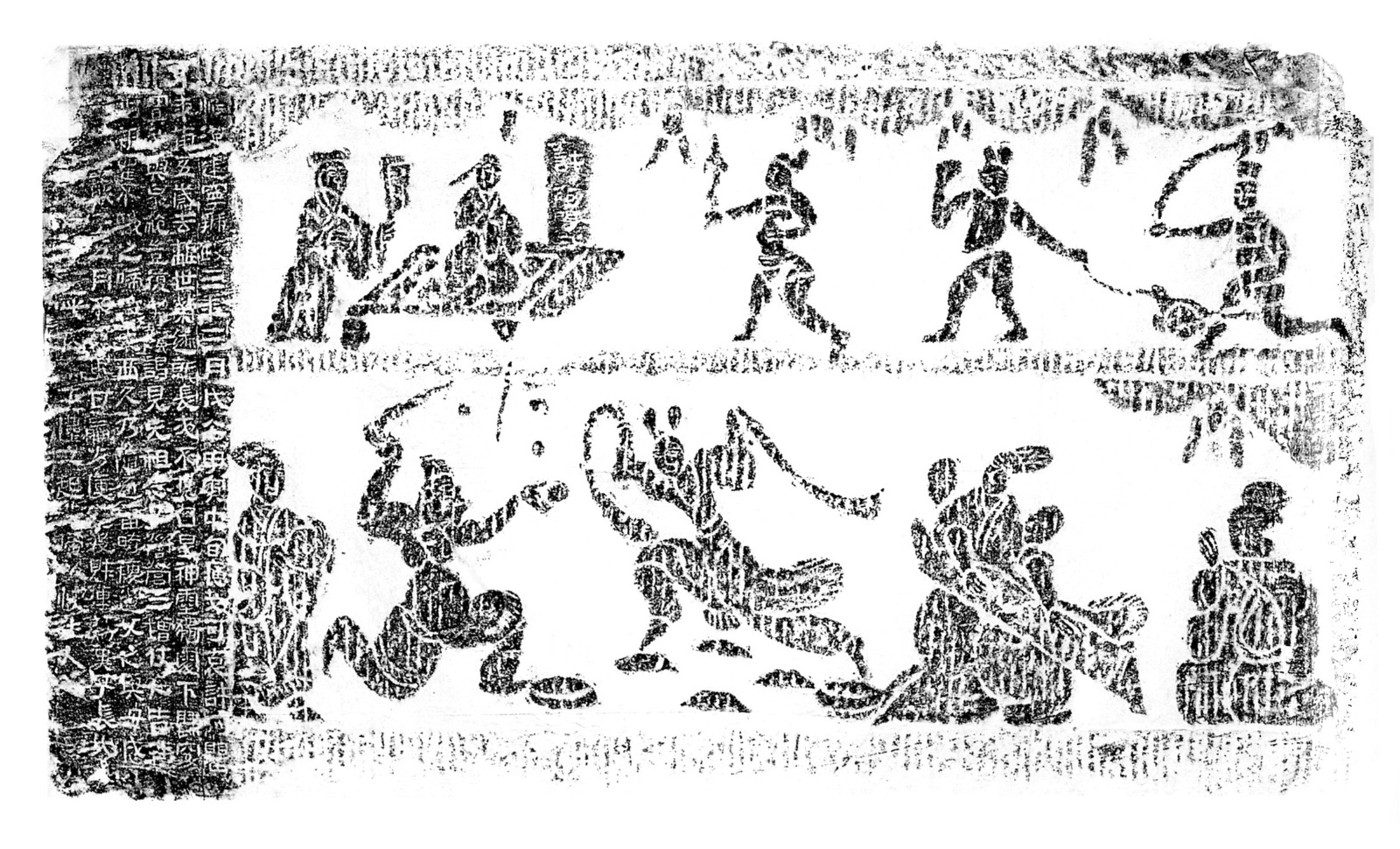

小龛正壁有阴线刻的画像,线条较为粗率。我将朱玉德先生提供的画像拓片(图2)扫描后,利用Photoshop软件作“反相”处理,再减去线条周围斑驳的纹理,便获得一较清晰的“线图”(图3)。减去斑纹的过程,重要的是辨认物象的线条。我处理线条的原则如崔东壁所言“凡无从考证者,以不知置之,宁缺所疑,不敢妄言以惑世也”[2],也就是说,似是而非的部分干脆舍弃,只求其可知者,这样得到的是一张比较慎重、保守的图片,因此不至于出现过多的蛇足之笔而误导读者。至于我未能辨认出的部分,则有待今后的研究者以慧眼剔出,加以补正。

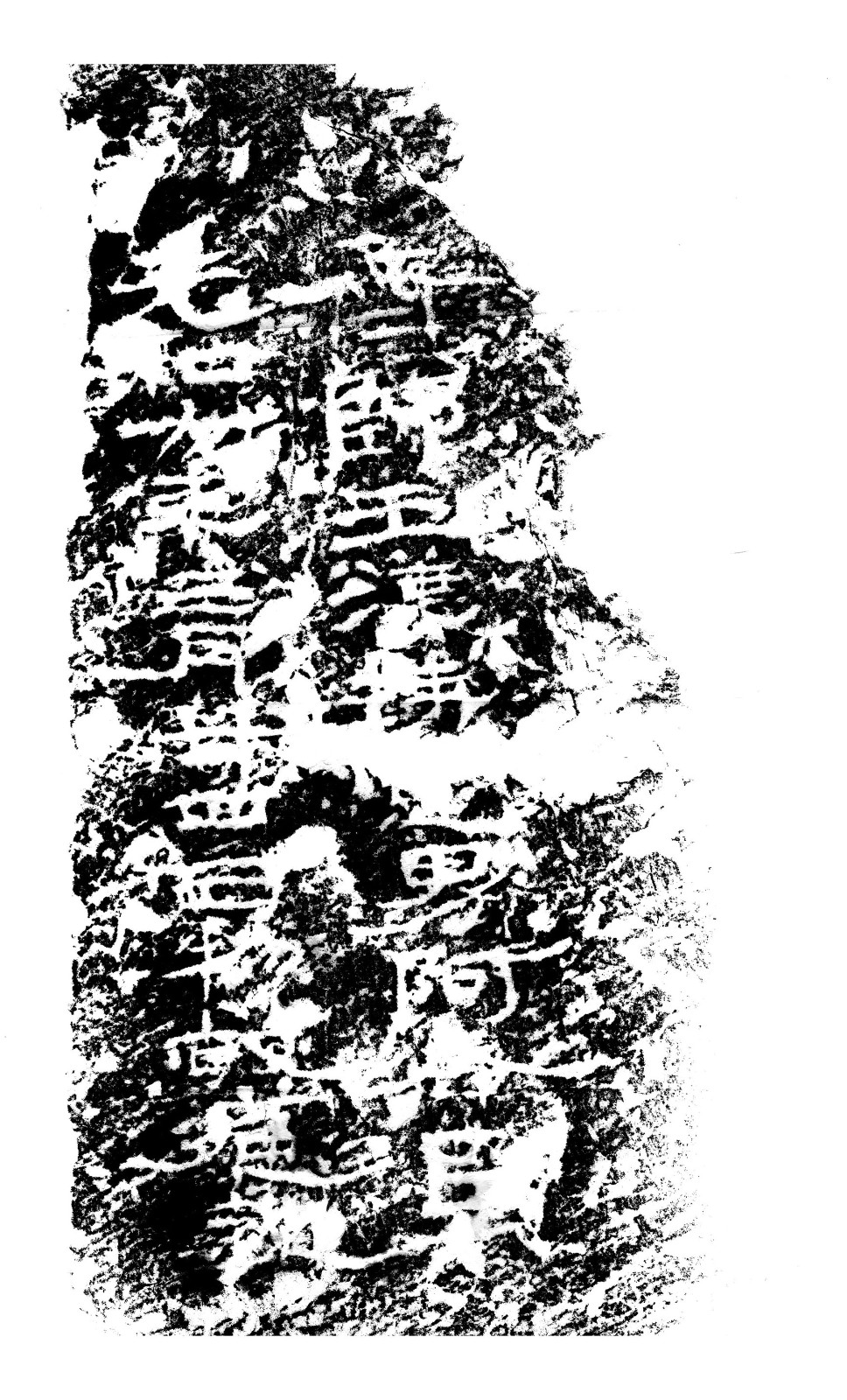

图4 山东临淄东汉王阿命刻石题记拓片(朱玉德捶拓)

从这一图片可以看到,画面左侧有一人坐于榻上[3],为四分之三侧面,圆脸,似未戴冠,隐约可辨头两侧有两圆形发髻,疑是“总角”。此人着圆领衣,双手前伸,身前似有一几案。其背后有一具屏风,两曲。推测原本为三曲,为避免遮挡人物,位于画面前方的一曲略去。人物对面有一人亦为坐姿,圆脸,似正在与之交谈。画面右上角一人骑于马上。右下角有一人,不甚清晰。画面下部中央有一车,但不见牵引的牲畜。小龛外右侧的立面上有隶书题记两行,可释读为:“齐郎王汉特(?)之男阿命四岁,光和六年三月廿四日物故,痛哉!”(图4)光和是东汉灵帝刘宏的第三个年号,其六年即公元183年。

由于出土情况缺乏记录,刻石原来放置的方向及周围环境均无从推考。

该石长期以来没有完整的材料发表。1982年,李发林师曾著录其题记,释读为“齐郡王汉持之男阿合以光和六年三月廿四日物故哀哉”。李师附带提到“雕刻技法是阴线刻。画像内容是人物”,但未发表图片[4]。土居淑子也曾注意到这一刻石,盖取李师所提供的资料[5]。1986年,信立祥发表了该石画像的临摹稿,录其题记为“齐郡王汉特之男阿命以光和六年三月廿四日物故痛哉”[6],与李师所录题记文字略有异。1990年出版的《临淄文物志》将该石命名为“东汉造像”,称其“取古刹殿宇式结构”,并发表了实测数据。另外,书中提到“殿顶刻‘曹大夫和贾大夫’题记”[7]。遗憾的是《临淄文物志》也没有发表相关图片。

最近,我们终于在杨爱国的新著《幽明两界——纪年汉代画像石研究》一书中见到该石的照片和比较详细的文字介绍[8]。杨著根据朱玉德先生提供的信息,称该石是20世纪70年代当地农民在平整土地时于临淄齐国故城小城东北城外发现的。杨爱国将题记释读为“齐郎王汉特之男阿命□,光和六年三月廿四日物故痛哉”。杨著所标注的尺寸与《临淄文物志》一致[9]。另外,他提到顶部刻有“贾夫人”和“曹夫人”的字样,应与《临淄文物志》所提到的“曹大夫和贾大夫”题记有关。我在参观时注意到的确存在“贾夫人”的题记,但不记得曾见到“曹夫人”的题记。我怀疑这几处文字均为后人的题刻,由于此次成稿未能到现场复核实物,姑且存而不论。

2007年,韩伟东、刘学连发表了该石的题记拓片和两幅照片,并将其定名为“东汉石龛造像”[10]。该文将题记释为“齐郡王汉□□男阿命□,光和六年三月廿四日物故□”。

二

临淄这一刻石小龛右侧的题记对于了解其性质十分重要。其第二字应从杨爱国之说,为“郎”字而不是“郡”。秦和西汉时期临淄设有齐郡,东汉建武十一年(35)封齐国,徙刘章为齐王,至建安十一年(206)国绝,可知光和六年时并无齐郡存在。郎是汉代无印绶、不治事的散官。中央的郎官可以入奉宿卫,出充车骑,侍从于皇帝左右[11]。王国也有郎官之属,包括郎、郎中、中郎、侍郎等,均侍从于王之左右。文献中多有王国之郎的记载,如《汉书·文三王传》记梁平王襄时有郎尹霸[12]。按照《后汉书·百官志五》的记载,东汉王国的郎中仅是二百石的官[13]。估计郎的地位也大致如此。

“王汉特”应为郎的姓名,其最后一字或为“特”,或为“持”,难以判定,暂从信、杨说。

“阿命”应是王汉特儿子的名字,第二字应以信、杨、韩、刘所释的“命”字为是,而不像是“合”字。小儿名字前加“阿”字较常见,如《汉书·高惠高后文功臣表》记土军式侯宣义玄孙之子名阿武[14],《后汉书·彭城靖王恭传》记彭城靖王刘恭子名阿奴[15],河南南阳李相公庄出土的建宁三年(170)一位5岁小儿的祠堂画像石有题记曰“许阿瞿”[16]。

图5 四川广汉出土的汉代墓砖“千万岁”题记(采自龚廷万、龚玉、戴嘉陵:《巴蜀汉代画像集》,图版第467)

“命”下第一行末尾的字,李、信两位释为“以”,恐无根据。杨爱国、韩伟东、刘学连态度慎重,认为缺一字。细审拓片,可知应为“四岁”二字的合文。其中上部的“四”极分明。“岁”字在许阿瞿题记中作“嵗”,临淄刻石中的“岁”字上部“山”子右侧微泐,下部“戊”内只有一点。四川广汉出土汉代墓砖“千万岁”题记中,“嵗”下“戊”内也省作一点(图5)[17],是同样的写法。汉代墓碑和祠堂题记提到死者时,多清楚地说明死者的年龄和去世时间,此石也不例外。

图6 四川郫县太平乡东汉杨耿伯墓墓门题记中的“痛”字(采自高文主编:《中国画像石全集》,第7卷,第47页,图56)

图7 河南南阳东关李相公庄东汉许阿瞿题记(采自王建中、闪修山:《南阳两汉画像石》,北京:文物出版社,1990年,图282)

“物故”言死,在汉代文献和考古材料中例证极多,不备举。其后一字中“疒”边十分明显,释为“痛”较妥,其底部有一捺,推测有一“心”字底。四川郫县太平乡东汉杨耿伯墓墓门题记中的“痛”字下部即有一“心”字(图6)[18],许阿瞿题记中“痛哉可哀”的“痛”字也是如此(图7)。

综上所考,可知这一刻石是为一位夭亡的儿童制作的,画像中的主角应为故去的小童王阿命。许阿瞿题记开头部分曰:“惟汉建宁,号政三年,三月戊午,甲寅中旬。痛哉可哀,许阿瞿身。年甫五岁,去离世荣。”许阿瞿题记为韵文,王阿命题记则简单直白,但二者的基本内容并无本质差异。

我私下曾与杨爱国先生就该刻石有过讨论,彼此有一些共同的看法。杨先生在其著作中谈到两点:一、他称该石为“王阿命祠”,比起信立祥将其画像放在墓室画像的系统中讨论[19],这种意见更为合理;二、他指出刻石属于一名亡故的儿童[20],我也赞同。但杨著认为“该祠后圆部分经后人改造”,我则有不同的看法。

其一,从逻辑上讲,如后人欲对这件刻石再施斧凿,只能采取“减法”,即在原来形制的基础上除去一部分。但相对前面的平台、小龛和檐子来看,刻石后圆部分比例已较大,假如“后人改造”说成立,则很难设想逆向增加另外的部分,其后部会变成什么样子。

其二,刻石经过“后人改造”之后,必然要适应新的功用。但这种前方后圆的形制,实在难以想象出有什么其他特别的用途。设如是一柱础,前部方台和小龛部分保留完整,也不易解释。

图8 山东临淄东汉王阿命刻石侧面(徐龙国摄影)

图8 山东临淄东汉王阿命刻石侧面(徐龙国摄影)

其三,从我对实物的观察和徐龙国君所提供的照片来看(图8),这件刻石前部和后部的錾纹深浅和密度相当一致,很像是一次性完成的。

其四,唯一有可能被怀疑的部分,是小龛两侧上部的两角,这部分看似被过分地加工过,檐部的瓦垄和瓦当只有三个,似乎不够完整。但是,仔细分析,即使是这一部分在结构上也是合理的,应未曾承受过后人的斧凿。用以刻画像的小龛是全石最重要的部分,它之所以退居到中央,被控制在有限的幅度内,目的就是要在两角留出足够的空间将整体削为圆形,以与后部的形制统一起来。右部两行题记行文完整,偏于内侧而不居中,显然也在“躲避”旁边的圆角。

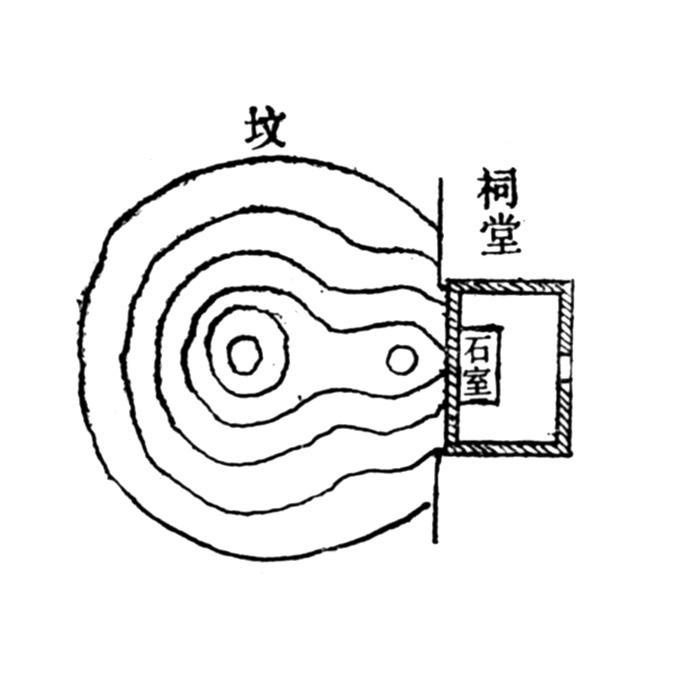

其五,也是最重要的一点,那就是我认为放在当时(东汉)当地(山东地区)的语境来看,这件刻石看似奇特的形制是完全可以在功能上得到圆满解释的。在我看来,这件刻石以“具体而微”的方式,再现了汉代祠堂和墓葬一种常见的结合方式,即把祠堂的后半部分掩埋在墓葬的封土之中,只不过这里的封土部分也以石头的形式复制了出来。所以,严格地说,这件刻石所表现的是一座墓葬地上的部分,即封土和祠堂结合的状态,而不仅仅是一座祠堂。

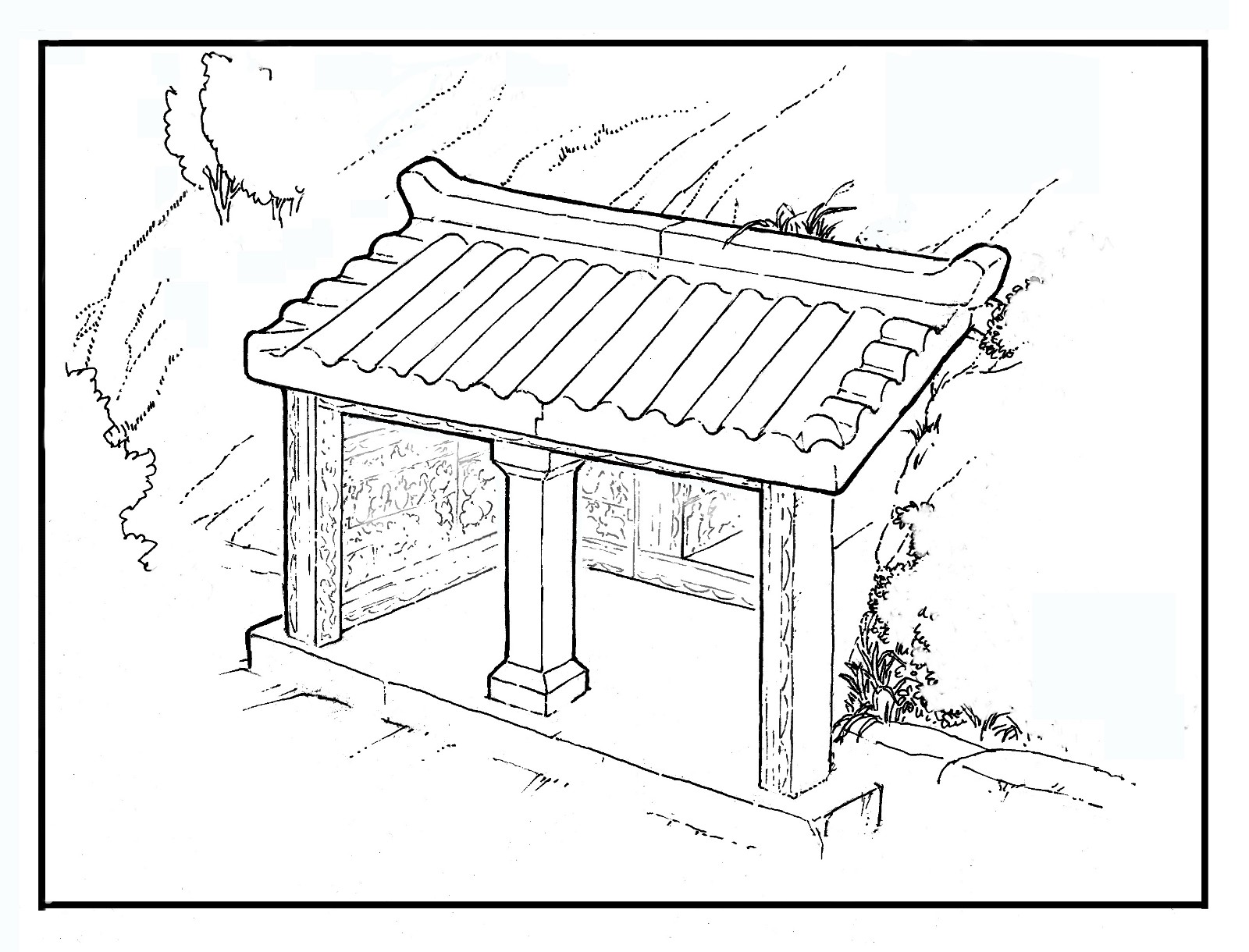

就山东地区的材料来看,东汉石结构的祠堂与墓葬之间的位置关系大致有两种类型:一种类型是祠堂和墓葬之间有一定的距离,典型的例子是济南长清区孝里铺孝堂山石祠、嘉祥县武宅山武梁祠和金乡县里楼村石祠;另一种类型是祠堂后半部掩埋于墓葬的封土之中,典型的例子是嘉祥武氏祠的前石室、左石室和嘉祥宋山小祠堂。

图9 山东长清孝里铺孝堂山东汉石祠(采自刘敦桢主编:《中国古代建筑史》,第二版,北京:中国建筑工业出版社,1984年,第56页,图36)

图10 山东长清孝里铺孝堂山东汉石祠东侧面与背面(郑岩摄影)

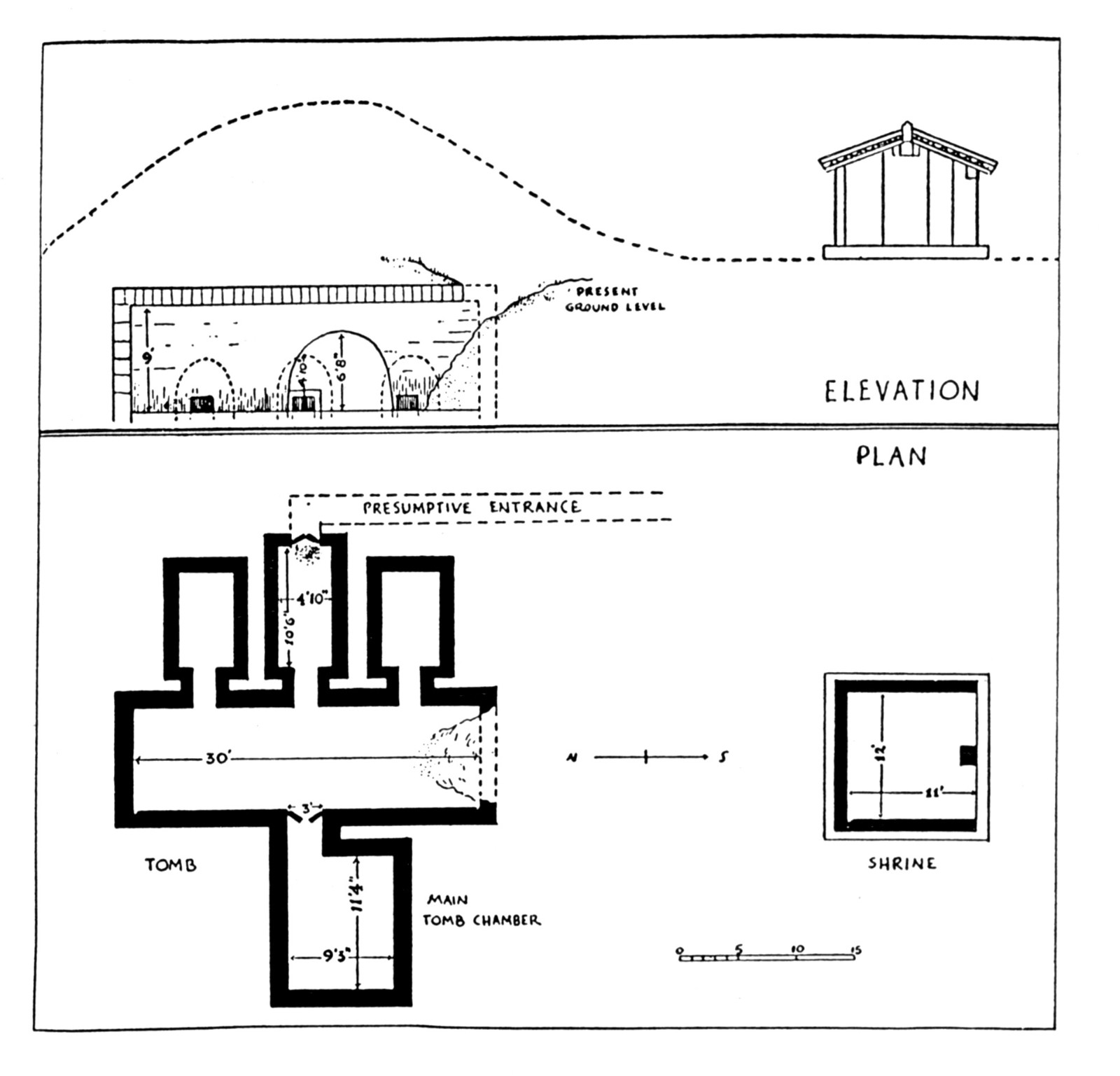

长清孝堂山石祠的年代大约属东汉早期章帝时期(75—88),至今仍完整地保存在原址,石祠坐北朝南(图9)[21]。祠堂外壁,包括侧壁和后壁都加工打磨得相当平整,且装饰有几何花纹带(图10)。其屋面经过后人修补,由6块石板构成,其中东间前后的石板是祠堂修建时的原物。就杨新寿先生从顶部拍摄的照片(图11)来看,这部分前后屋面都刻有瓦垄。另外檐口还雕出椽头和瓦当。日本学者关野贞早年曾绘制祠堂与墓葬相对关系的平面图,从中可以看到祠堂位于一座墓冢的前方(图12)[22],墓冢高约3.2米[23]。因为祠堂左右两壁外侧、正壁后面和屋顶前后坡都经过了精细的加工,所以,即使原有的墓葬封土比关野贞所见规模更大,也不至于将祠堂的后部掩埋起来,否则,其背面的加工就没有任何意义。

图11 山东长清孝里铺孝堂山东汉石祠屋面(由东向西拍摄,杨新寿摄影)

图12 关野贞绘山东长清孝里铺孝堂山东汉石祠与墓葬封土平面图(图中所标“石室”即孝堂山石祠,“祠堂”为后世为保护石祠所建房屋。采自南阳汉代画像石学术讨论会办公室编:《汉代画像石研究》,第208页)

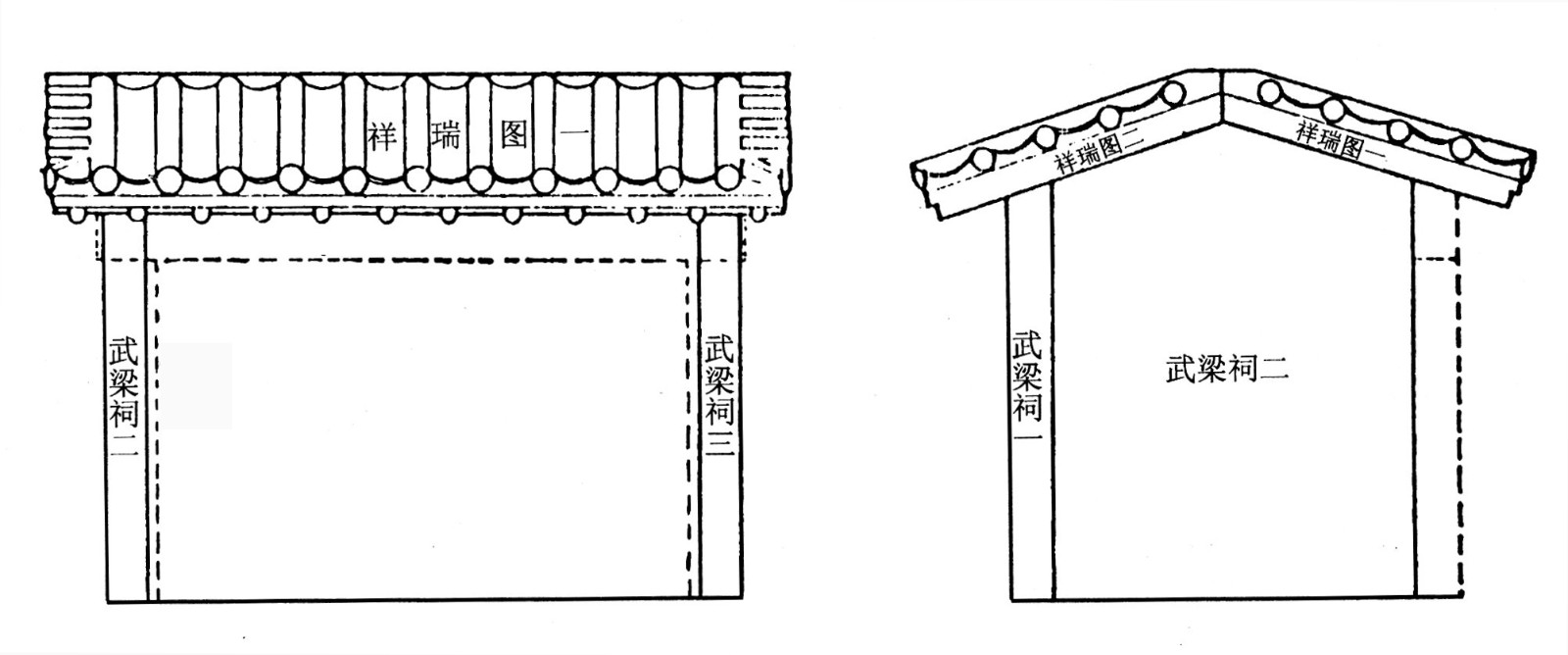

根据费慰梅和蒋英炬、吴文祺对于嘉祥元嘉元年(151)武梁祠的复原方案可知[24],这座著名的祠堂和孝堂山石祠属于同一类型,其屋顶前后两个坡面上均刻有瓦垄,前后檐均刻有瓦当和椽头(图13),外壁装饰有花纹带[25]。据此可以肯定这座祠堂独立于地面上,与墓葬的封土之间保持一定的距离,观者可以在其四周绕行瞻仰。蒋英炬先生保存有后壁残石外面的拓片,此前未曾发表,承蒋先生慨允,刊布于此(图14)。从拓片看,这应是后壁东端上部一角,其中可以清晰地看到一组由卷云纹、菱形纹、垂帐纹组成的花纹带及一水平条带,其位置和形式与内壁相对应的部分基本相同。

图13 山东嘉祥东汉武梁祠建筑配置图(采自蒋英炬、吴文祺:《汉代武氏墓群石刻研究》,第36页)

图14 山东嘉祥东汉武梁祠后壁外面局部拓片(蒋英炬先生所赠资料)

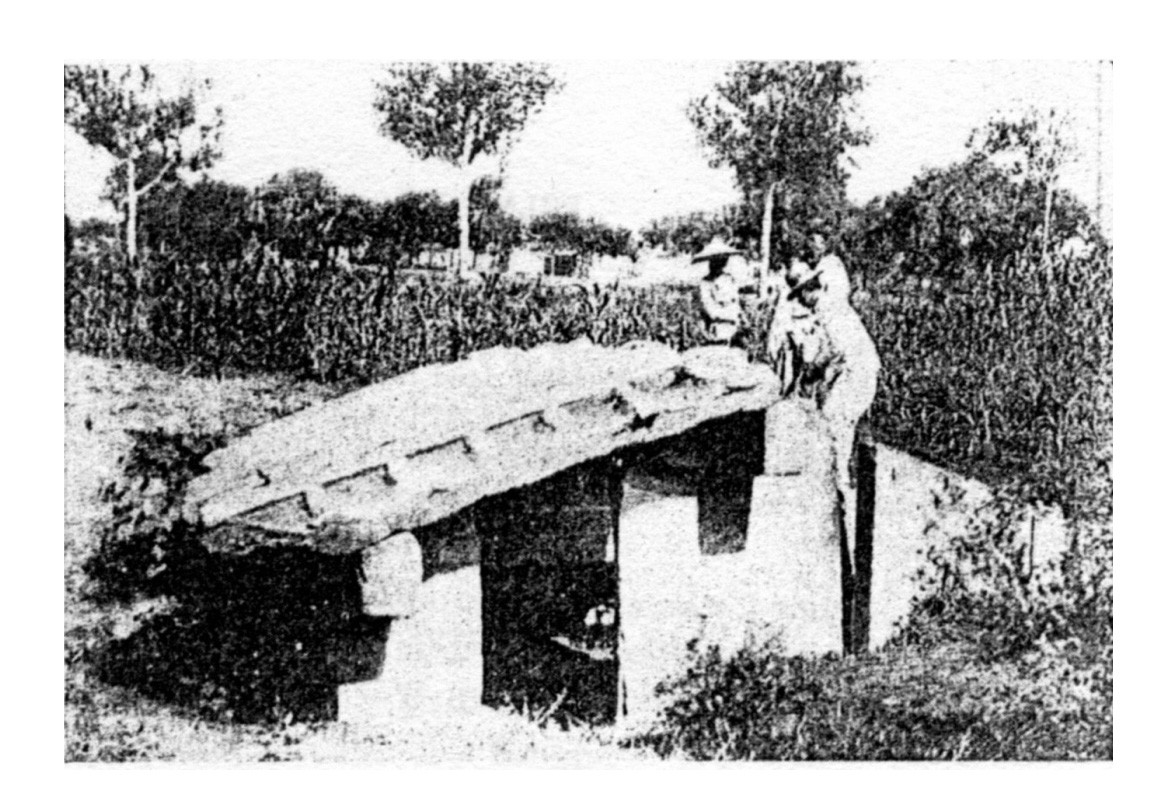

原位于金乡县李楼村旧传为“朱鲔祠堂”的一座东汉晚期祠堂也属于这一类型。在1907年沙畹(Édouard Chavannes)拍摄的照片中[26],我们可以看到它在原位的情况,其屋顶前坡还有部分保留(图15)。1934年,费慰梅到金乡调查时,这座祠堂已被拆开保存到县学明伦堂中。难得的是,费氏调查了当时尚存的墓葬,并绘出了墓葬与祠堂配置关系的复原图(图16)。从复原图可见,墓葬和祠堂保持着一段距离[27]。这组石刻入藏山东石刻艺术博物馆后,限于种种条件,常年码放在文物库房中,未曾对外展出,我虽曾在山东文物部门工作过十多年,也未能一睹其庐山真面目。直至2010年,我们才在山东博物馆新馆陈列中见到其中三石,但也只能看到其内部的画像,外面的情况仍无法得知。据蒋英炬先生在20世纪80年代初拓得的该祠堂拓片可知,有一石外部也有内容复杂的画像,只是由于长期暴露在野外,已十分模糊,只能看出画像为剔地平面阴线刻,与武氏祠的雕刻技术接近,而与祠堂内部的阴线刻技法不同。

图15 沙畹1907年拍摄的山东金乡县李楼村东汉“朱鲔祠堂”照片(采自Édouard Chavannes, Mission archéologique dans la Chine septentrionale, fig. 911)

图16 费慰梅绘制的山东金乡县李楼村东汉“朱鲔祠堂”与墓葬配置关系复原图(Wilma Fairbank, Adventures in Retrieval, p. 137, fig. 15)

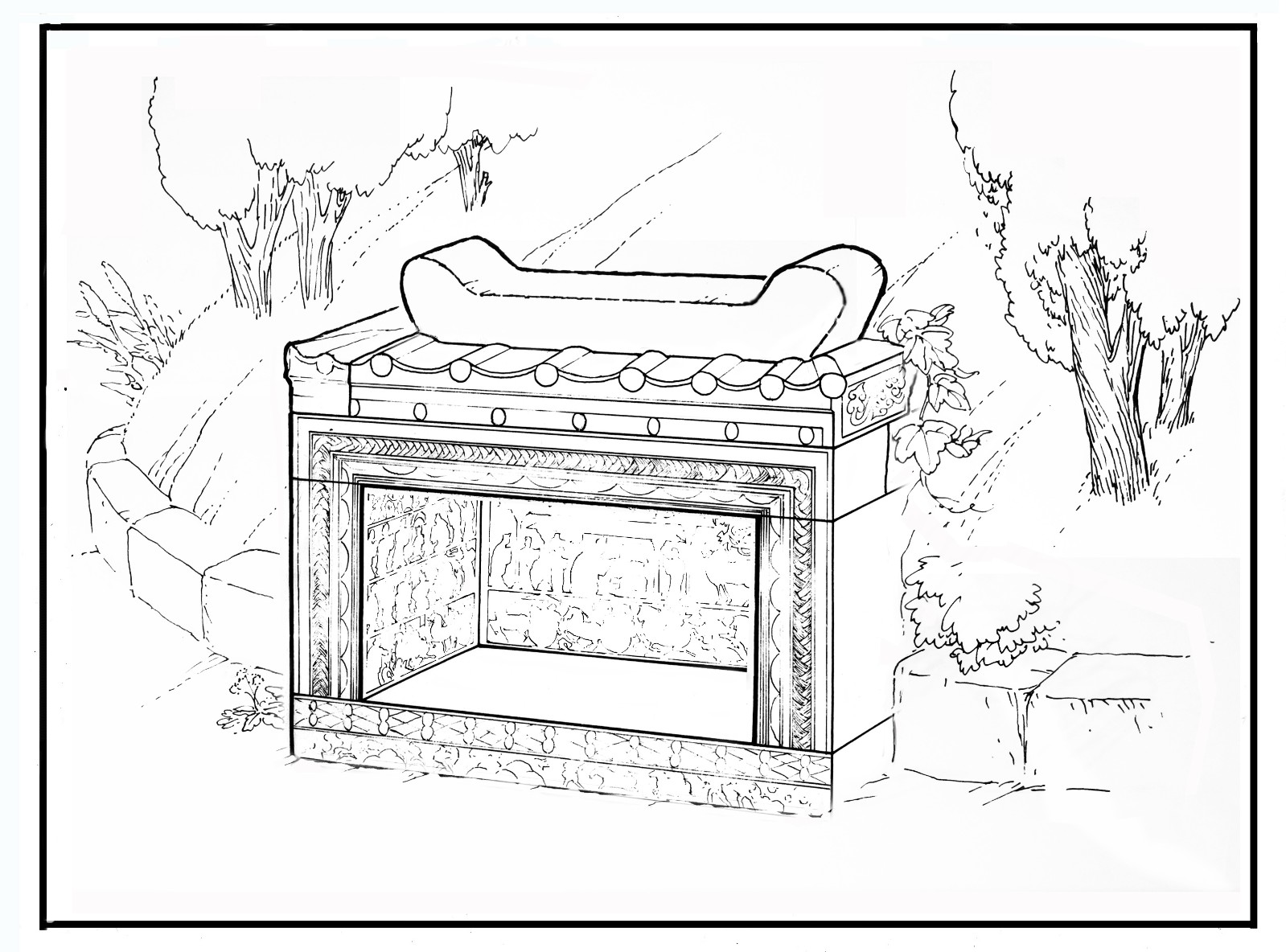

祠堂和封土的这种位置关系比较完整地保留了祠堂作为一种单体建筑独立的外部形象。孝堂山和金乡两祠均为双开间单檐悬山顶结构,武梁祠为单开间单檐悬山顶结构。在汉代,人们总是首先看到完整的建筑,然后才能注意到其内部的画像。在另一种类型中,祠堂的建筑形象则没有完整地呈现出来,祠堂后半部很可能被掩埋于墓葬封土中。为了节省工时,祠堂被掩埋部分的外壁往往不作精细的打磨。

图17 山东嘉祥东汉武氏祠前石室、左石室建筑配置图(上,前石室;下,左石室。 采自蒋英炬、吴文祺:《汉代武氏墓群石刻研究》,第39、44页)

图18 山东嘉祥东汉武氏祠左石室与封土组合示意图(郑岩绘图)

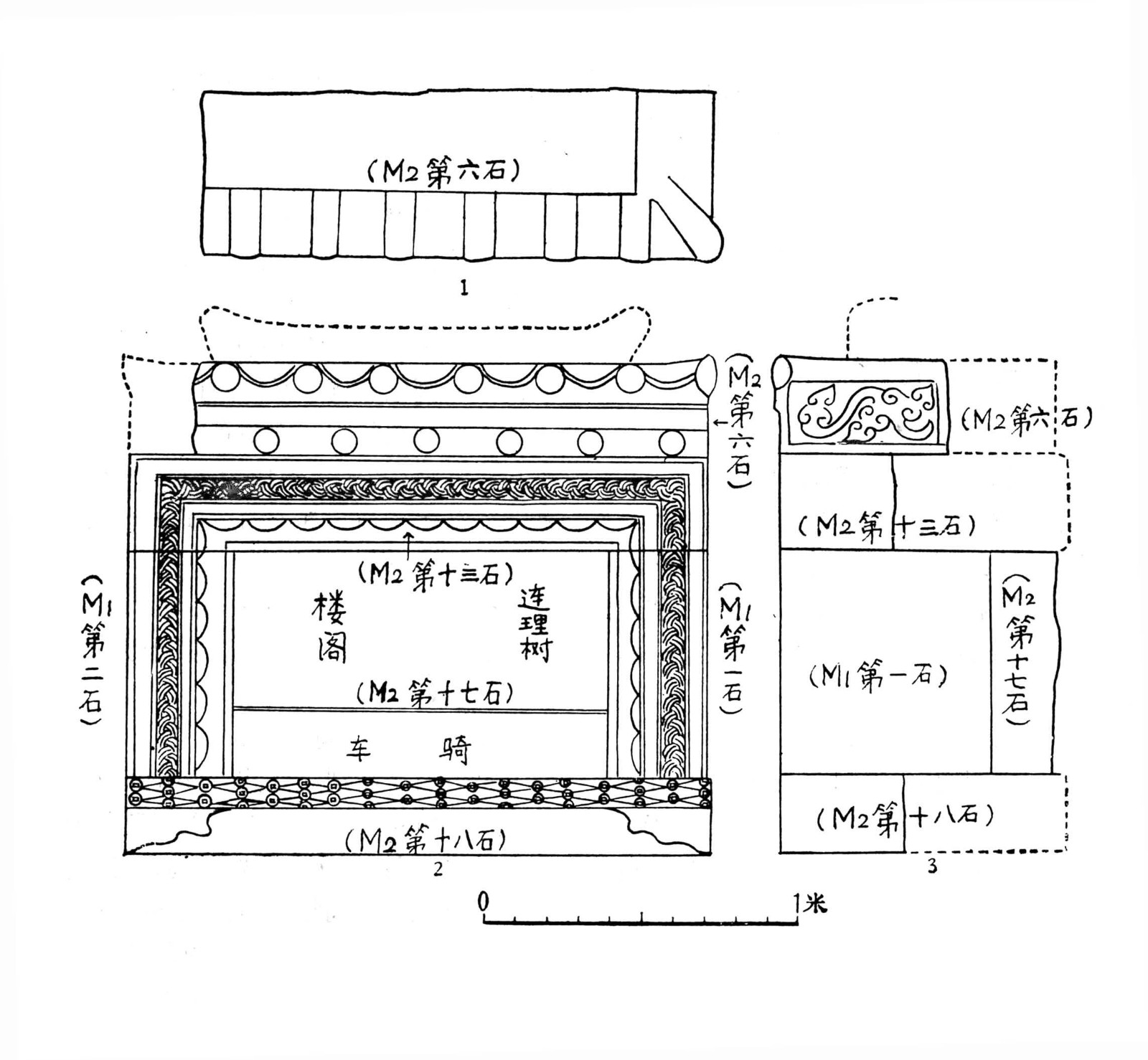

根据蒋英炬、吴文祺对武氏祠前石室和左石室的复原,这两座祠堂均为双开间单檐悬山顶的结构,与孝堂山石祠不同的是,其后壁向外开出一个小龛。蒋、吴指出:“前石室和左石室除正前面的石头刻花纹装饰外,它的两山墙和后壁的外面都是凹凸不平的石面及参差不齐的石块,由此推测,这种石祠的两侧和后面可能是用土封掩起来的。”[28]由所附平面图可知前石室和左石室山墙外壁前部有大约四分之一的部分被加工为平面,而其后部则保留为糙面(图17)。根据他们的介绍,前石室前面的屋顶石(黄易编号为“后石室四”和“后石室五”的两石)朝上的一面刻有瓦垄,后坡构件已失,情况不详。左石室结构与前石室相同,其前坡的上面也刻有瓦垄,后坡幸存东部一石(黄易编号为“后石室一”),“但此石背面(岩案:朝上的一面)未刻出瓦垄,保留了凸凹不平的糙面”。配置在左石室的一块残断的脊石也只在前面刻出花纹,后面却保留了糙面。由此可知,封土除了将这两座祠堂后壁小龛的全部以及左右两壁的大部埋起外,其顶部以屋脊为界限,后坡全部埋在土中,只有祠堂的正前面和前坡暴露在外。笔者据此画出武氏祠左石室与封土组合的示意图,可以更直观地说明这种关系(图18)。

图19 山东嘉祥宋山东汉1号小祠堂配置图(采自《考古》1983年第8期,第743页)

图20 山东嘉祥宋山东汉1号小祠堂与封土组合示意图(郑岩绘图)

图21 山东嘉祥宋山1号小祠堂的正面与左侧面(郑岩摄影)

图22 山东嘉祥宋山1号小祠堂的右侧面与背面(郑岩摄影)

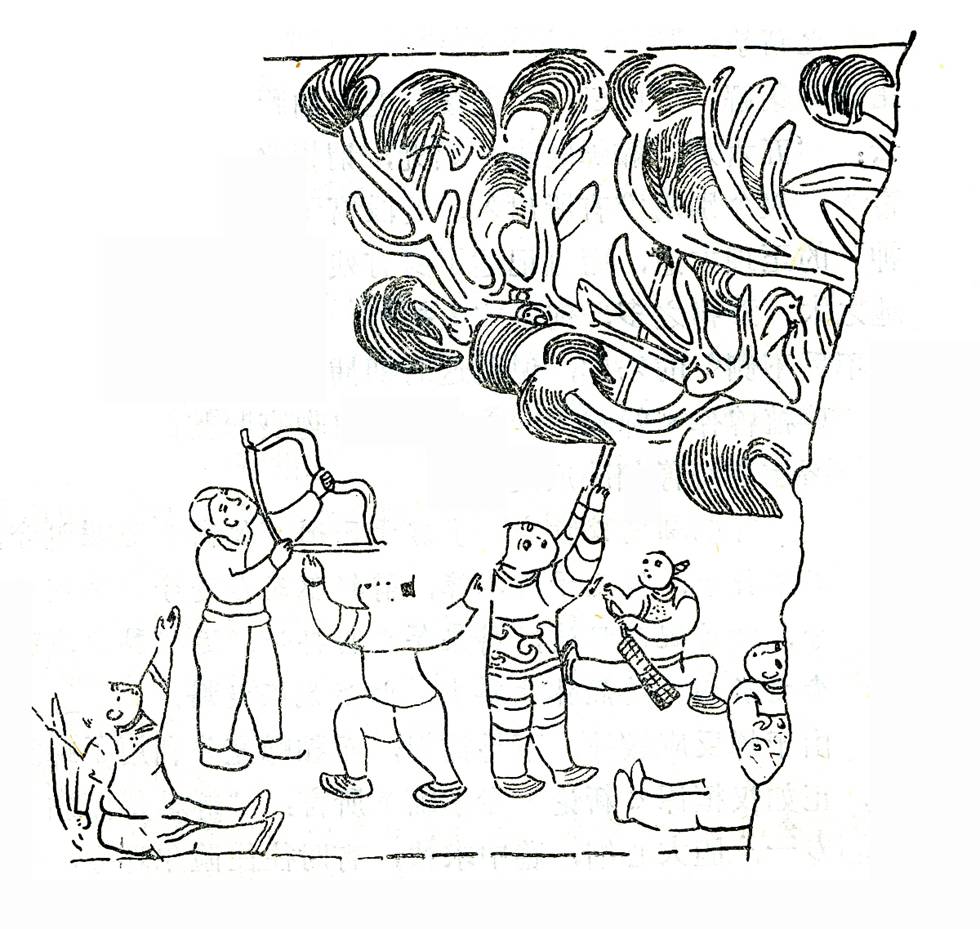

蒋英炬将1978年和1980年嘉祥宋山出土的两批零散画像石复原为4座形制、规模一致的小石祠[29]。这些祠堂均为单开间房屋式结构,内部刻满画像,此外,盖顶石和东西两壁前侧面刻有连贯的花纹带,基座石前面也刻有画像和花纹。在蒋文1号小祠堂的复原图(图19)中可以看到其顶部有一短的斜脊,可知模仿的是四阿式顶,只是因为规模较小,其内部简化为平顶。原报告和蒋文皆未介绍这些祠堂构件外壁的情况,我曾观察其中存于山东石刻艺术博物馆的一些原石,发现其背面均粗糙不平。另外,在蒋文所附图中,1号小祠堂盖顶石的东端刻有卷云纹。综合上述观察可知,这种小祠堂的大部很可能掩埋在封土中,只有前立面、檐口的两角或山墙的一小部分暴露在外(图20)。2010年,这座小祠堂的构件根据蒋英炬的复原方案组合后在山东博物馆新馆展出,结构完整的祠堂侧面和后面诸石更加全面地展现在观众面前(图21、22),原来暴露在地表的部分与可能埋藏在封土内的部分形成了鲜明的对比,这完全验证了我在本文初次发表时所作的推测。

如蒋英炬所言,这种小祠堂在山东地区数量较多。我还曾对曲阜孔庙所存微山县两城出土的几座小型祠堂的构件、山东博物馆所存肥城建初八年(83)祠堂构件和滕州汉画馆所存当地出土的多组小型祠堂构件的原石进行过复查,发现其背面均粗糙不平,未经过细致打磨,说明以前发现的许多小祠堂大多属于这类埋在封土中的形式,由此也可以进一步确定这种小型祠堂的性质只能是墓祠。

如上所述,后一种祠堂与封土的配置关系,是根据祠堂外壁加工情况推得的结论。在安徽宿县褚兰、江苏徐州白集曾发现过墓葬和祠堂组合在一起的例子[30],祠堂和墓葬的距离极近,但可惜这些祠堂已不完整,更难以见到封土的原状。在这种情况下,王阿命刻石的发现,可以说提供了一个重要的佐证。这件刻石模仿了封土和祠堂的形制,小龛和房檐象征祠堂,后部代表封土,表现出一座祠堂半埋于封土中的形态,这正是祠堂与封土原有配置关系形象的写照,殊为难得。

三

汉代的石祠堂以石材模仿当时的木构建筑[31],这种手法可以称之为“置换”。与木材相比,石头更能经受时间的考验。易于朽坏崩坍的土木建筑,通过材料的置换将形象遗留下来,而祠堂内部的画像也成为今人认识汉代画像艺术难得的标本。毫无疑问,发生在汉代的这种“置换”,为今天的艺术史研究提供了丰富的实物资料。但是,我要讨论的不是这些祠堂在今天的意义,而是它在历史上原有的价值。

在汉代,石头坚硬的物理性能和由此所生发的观念,都十分符合丧葬建筑的需要[32]。以石头构筑的祠堂和墓葬象征着永恒,汉代人幻想这些石结构的建筑能够长久地保留在未来的岁月中,死者也就因此可以享用无尽的血食。武梁碑提到祠堂的修建时说道:“竭家所有,选择名石,南山之阳,擢取妙好,色无斑黄。”[33]这样的言辞准确地反映出人们对于石材质量的重视。

那些以石材建造祠堂的工匠并没有根据石材的特性设计出一种全新的形制,而是忠实地保留了土木祠堂的原型。在一座石祠堂中,瓦当的意义不再是保护易朽的椽头,而转化为一种视觉形象。对于汉代人来说,这种形象的意义并不在于审美,而主要是提示观者追忆其原型的价值。石雕瓦当所强调的是:这仍然是一座祠堂,但是比原来的土木更加坚固。它不仅慎重地沿袭着原有的宗教和礼仪价值,而且使这种价值变得永恒[34]。一旦偏离了原有的“祠堂”概念,纯粹的视觉形象也就变得毫无意义。一个反面的证据是,经过汉末和魏晋的战乱与王朝更替,出资建造祠堂的家族遭受离乱之苦,传统的丧葬观念随之土崩瓦解,大量祠堂和墓葬被毁,那些精心雕刻的建筑构件和画像石又回归为一块块石头,只是因为经过了前人的加工,大小合适,所以可被用来砌筑一座新的墓室[35],而祠堂原有的宗教意义和礼仪功能却荡然无存。

与其他祠堂不同,王阿命刻石的“置换”工程,也包括了祠堂后部的封土。另外,在这种置换的过程中还运用了其他两种手法,即“缩微”和“简化”。

实际上,几乎所有墓祠在以石头置换土木等材料的同时,其体量都不同程度地经过“缩微”处理。信立祥指出,现存石祠大多规模较小,檐部、横枋较低,人不能从容进出,祭祀是在祠堂外进行的[36]。而祠堂体量缩小的原因,应是受到材料、工艺和资金的限制。石材缺少柔韧性,跨度、出檐都不宜过大,即使可以建造大体量的、结构复杂的建筑,也需要更加复杂的建筑技术。一般来说,加工同样体量的石材比土木耗费的劳动力更大,民间有限的财力难以应付,所以丧家不得不将祠堂局限在有限的尺度内。他们显然也意识到了这种石结构的祠堂过小,孝子们在刻于祠堂立柱的文字中申辩:“堂虽小,经日甚久,取石南山,更逾二年……”[37]但是,王阿命刻石与孝子们为父母所建造的石祠相比,又大相径庭。王阿命刻石“封土”的高度只有78厘米,“祠堂”高度只有53厘米。一般所见的石祠无论如何简陋,都还可以被称作“建筑”,而王阿命刻石却像是今天建筑工程、战争中使用的沙盘或数字三维模型。“缩微”的手法在这里被运用到极致。

我们可以根据王阿命刻石来想象其原型的结构,就像我们根据沙盘上缩小的山峰来想象真实的山峰一样;但另一方面,这件刻石又不同于沙盘和模型,沙盘和模型中的事物总是按照同样的比例缩小,而王阿命刻石并没有按照同一个比例进行“科学的”缩小。沙盘和模型只是保留或再现原型的视觉形象,人们不能在沙盘上施工或者攻守,而对王阿命的祭祀仍然通过这件刻石来进行,它不但没有失去或否定原型的功能,而且强化了原型的功能。

图23 山东嘉祥武氏墓群石刻供案石(“其他第二石”,采自朱锡禄:《武氏祠汉画像石》,第63页,济南:山东美术出版社,1986年)

图23 山东嘉祥武氏墓群石刻供案石(“其他第二石”,采自朱锡禄:《武氏祠汉画像石》,第63页,济南:山东美术出版社,1986年)

王阿命刻石缩微过程中出现了一种比例不协调的现象。刻石前部凸出的方台,应是摆放祭品的供案。供案石在山东有多处发现[38],如武氏墓群石刻“其他画像石”一类中,有所谓“耳杯盛鱼画像”,即是一供案(图23)。该石中部有一圆孔,两侧雕有耳杯,杯内盛鱼,其下并列两盘,盘中各盛一鸡[39],杯、盘均为俯视的角度[40]。王阿命刻石的方台上虽不见上述或简或繁的画像,但其功能应是相同的。与封土、祠堂的简化、缩微和图像化的方式不同,方台因为要实实在在地用来放置供品,所以仍要保持原来的尺度。按照汉代的尺度换算,方台恰好宽两尺,深一尺[41],这样的尺度自然无法继续设置在祠堂内部,而只能向前部延长,以至于在这一细节上偏离了按照同一比例进行缩微处理的方向。

导致发生偏离的原因,是刻石的功能。决定供案的尺度的,不是整个刻石的比例关系,而是那些用来盛放祭品的杯、盘。在这一点上,视觉必须让位于实用。从视觉心理学的角度来说,相对于“缩微”的部分,供案石可以看作一种“放大”。供案石本来只是祠堂的一部分,现在其尺度却大大超过了祠堂本身,它再也无法遮蔽在那小小的檐子之下。通过相对放大,刻石在祭祀礼仪中的功能凸显了出来[42]。

王阿命刻石所蕴涵的另一种造型艺术手法是“简化”。刻石正面露出一座小祠堂的前立面,其檐部和房顶只刻出了三枚瓦当和瓦垄,建筑的形象被简化到了最低限度。因为祠堂已被简化,所以,与其说将一座祠堂制作完成后再埋入封土,倒不如连封土一并雕刻出来更为简便。可以说,不仅祠堂的建筑形象被简化,而且两个不同的施工阶段也被整合为一。与此同时,多样性材料(土、木、砖、石)也被简化为单一性材料(石)。

更重要的是,包含着大量信息的整个画像系统也被大大简化。在屋顶和檐子以下,祠堂的内部空间简化为一个浅龛,其左右壁和内顶因为进深有限,都无法加刻画像。那么,经过简化以后,祠堂画像剩下了什么?那就是正壁所刻的王阿命肖像[43]。这一肖像是死者灵魂的象征,是整个祭祀活动的核心,而祠堂说到底不过是为安置这幅肖像、为容纳围绕这幅肖像所发生的礼仪活动而设立的空间,如果没有这幅肖像,供案和祠堂也就全无意义。

图24 山东嘉祥东汉武氏祠左石室祠主画像(采自朱锡禄:《武氏祠汉画像石》,第60页)

图24 山东嘉祥东汉武氏祠左石室祠主画像(采自朱锡禄:《武氏祠汉画像石》,第60页)

王阿命像采用了当时流行的祠主肖像的基本格局,通过宾主会见的场景,来表现死者的尊贵。这种题材在山东地区极为流行,最典型的例子见于武氏祠(图24)和宋山祠堂[44]。略有不同的是,这幅画像的主角采取了四分之三的角度。这种角度既利于表现画面内部人物之间的关系,同时又照顾到画像外部的观者。越过摆放着祭品的一尺石台,当年面对这幅画像的应当就是悲叹“痛哉”的王汉特夫妇[45]。

四

与王阿命刻石形成对比的是,东汉晚期山东地区的祠堂画像正处在一个最为丰富复杂的阶段。以嘉祥武梁祠为例,在这座单开间的祠堂中,顶部是表现天命的祥瑞图,东西山墙的尖楣上是以东王公和西王母为中心的神仙世界,三面墙壁从西向东、自上而下描绘了自三皇五帝以来的中国历史,而祠主的画像则被淹没在这个时间和空间极为广大的图像系统之中。巫鸿甚至认为,这座祠堂的画像中还包含了祠主武梁对于历史、政治和道德观念极为独特的思想和声音[46]。在更多的祠堂中,出钱建造祠堂的孝子们甚至全然不关心祠堂的内容,在那些孝子们撰稿的题记中充满了对于其“孝行”夸张的描述和渲染,这些题记偶尔提到祠堂画像的内容,也只是一大堆浮光掠影、不着边际的套话[47]。

东汉晚期墓葬和祠堂画像的泛滥,并不是一次纯粹的艺术运动,甚至不是纯粹的思想史变化的结果。尽管我们可以依据这些建筑和画像来讨论公元2世纪中国人的生死观,但是,不可忽视的是,政治和社会风气的变化是东汉晚期画像泛滥一个推波助澜的关键因素。在山东地区的祠堂题记中,孝子们述说的重点不是已故亲人的道德文章,不是他们关于宗教礼仪和生死观的理解,也不是祠堂内画像的具体内容,而是他们在修建祠堂墓葬整个过程中的辛劳。如东阿芗他君祠堂题记中说:

无患、奉宗,克念父母之恩,思念忉怛悲楚之情,兄弟暴露在冢,不辟晨昏,负土成墓,列种松柏,起立石祠堂,冀二亲魂零(灵),有所依止。岁腊拜贺,子孙懽喜。堂虽小,经日甚久,取石南山,更逾二年,迄今成已。使师操义,山阳瑕丘荣保,画师高平代盛、邵强生等十余人。价钱二万五千。[48]

这些浮夸的语言,使得祠堂和墓葬不只是死者灵魂的栖息之所,同时也成为死者的儿子们展现自己孝行的舞台,成为他们被举为“孝廉”,在仕途上迈出第一步的资本。王符《潜夫论·浮侈》对此有细致的描述:“今京师贵戚,郡县豪家,生不极养,死乃崇丧。或至刻金镂玉,檽梓楩柟,良田造茔,黄壤致藏,多埋珍宝偶人车马,造起大冢,广种松柏,庐舍祠堂,崇侈上僭。”[49]

独有这位4岁小童王阿命的墓葬建立在这种污秽的风气之外。这件刻石见证了一场白发人送黑发人的悲剧,它与孝的观念毫不相干,也不会像其他贵戚豪室的墓祠那样“崇侈上僭”,刻石中的祠堂画像看不到常见的歌舞百戏、豪宅良田、孝子节妇、东王公西王母、奇禽异兽,剩下的只有王阿命线条简单的肖像。它从东汉晚期包罗万象的图像密林中,一下子又回归到祠堂最朴素的形式,回归到祠堂原初的意义。画像和题记简单明了,却足以寄托阿命家人真切的哀思[50]。

然而,如果认为王阿命刻石是另外一个完全独立的丧葬系统,则未免失之简单。刻石所采用的艺术语言,仍然可以从社会史的角度来理解。

在东汉晚期的墓地祠堂中,“置换”是一种被普遍运用的手法,特别是在以今山东西南部和江苏西北的徐州为中心,包括皖北、豫东在内的广大地区(两汉时期属兖州、青州、徐州、豫州辖区),用石材建造祠堂的现象十分常见。可以说,“置换”并不是王阿命刻石所独有的,但“缩微”、“简化”的做法在这件刻石上却表现得十分典型,正是这些手法的使用,使得这件刻石令人印象深刻。那么,为什么这些独特的手法会集中出现于这座墓葬中呢?答案可能很简单,因为其主人是一名儿童。

杨庆堃指出,中国古代丧礼和祭祀的目的,是为了强化和维持血缘组织。他注意到,“没有结婚的,或12岁以下不幸夭折的人,只有简单的仪式或根本没有仪式就被草草地埋掉了,家里甚至不为未成年者设灵位。对这样安排的惟一解释是没有结婚的年幼的死者在家庭组织中的地位卑微”[51]。这里说的是中国古代和传统社会的一种普遍现象,在考古学资料中,也可以找出很多类似的例子。如新石器时代的儿童瓮棺葬多出现于居住区的房屋内部或近旁,而不是公共墓地中。有一种通行的解释是,这些儿童太年幼,未行“成丁礼”,还不被看作一个完整的人,没有具备进入氏族社会的资格[52]。以往所发现的汉代儿童墓规模也十分有限,如洛阳中州路(西工段)出土的专门用于安葬儿童的瓮棺和瓦棺墓,瓮棺由一个大瓮和一个盆形的盖组成,无随葬品,瓦棺墓则由上下若干块板瓦构成,墓没有一定的圹形,随葬品更是少见。最像样的712号砖棺墓,棺长1.15米,宽0.2米,大小只能容身[53]。甘肃酒泉发现的7座汉代儿童墓规模也很有限,如比较完整的3号墓为青砖平砌,其墓室底部长0.95米,宽0.27米,但出土有铁刀、项饰等;7号墓为券顶单室砖墓,这种墓室面积一般较为开阔,但该墓墓室长度也只有2.16米,最宽处0.73米[54]。同样,王阿命刻石中的“缩微”和“简化”并不是因为王家财力不足,而与其年龄密切相关。

巫鸿敏锐地注意到,许阿瞿肖像的造型来源于汉画中成年男主人接受拜见、欣赏乐舞表演的标准形式,一名“真正”的孩子被转化成一种理想化的“公共”图像。“似乎对孩子的怀念只能寄托于约定俗成的公共艺术的公式才能得到表达,似乎赞文中显露的父母对于儿子强烈的爱只能通过丧葬艺术的通行语言才能得到陈述。”[55]其实,王阿命的画像同样采取了一种“公共”的图像,与这幅画像相似的例子很多,如辽阳棒台子1号墓壁画中的墓主画像(图25),就有与之十分相似的构图[56],王阿命肖像所改变的,只是在一个成年人的位置换上了孩童的形象,其圆浑的脸庞、头上的总角,都是一位小童的标志。

不仅画像如此,王阿命的祠堂和封土也采取了成年人的形式。如上所述,这种形式曾普遍地存在于东汉晚期的山东地区。王阿命使用的实际上只是一个缩小的成年人墓葬,就如同画像中的他在使用着成年人的家具,摆着成年人的姿态,身处在成年人特有的宾主关系之中。

这处刻石暴露在面向公众开放的墓地中,是王阿命的纪念碑,除了表达家人的哀思,它同时也利用了建筑、雕刻和绘画的语言塑造出了王阿命永恒的形象。无论画像的格局还是建筑的形式,似乎都在向公众表明,这是一位值得尊敬的“小大人”。这样的形象,正是汉代上层社会对一个孩子的期望。

图26 山东嘉祥齐山东汉孔子见老子画像局部(中间小童为项橐,采自山东省博物馆、山东省文物考古研究所:《山东汉画像石选集》,图版79,图179)

图27 山东嘉祥东汉武梁祠孝孙原榖画像(采自容庚:《汉武梁祠画像录》,北平:北平考古学社,1936年,第24页)

王子今专门研究了汉代的“神童”故事,他注意到,正是在汉代前后出现了“神童”的概念[57]。所谓“神童”并不是说他们真正获得了某种超自然的神性,而是早熟、早慧,他们具备了成年人才能达到的知识与道德水平,甚至在某些方面超过了成年人。在山东画像石中流行的项橐形象,据说7岁便可为孔子之师(图26)[58]。作为榜样出现于武梁祠中的孝孙原榖(图27)[59],其道德水平和智慧均超过了他的父亲。《华阳国志·后贤志》附《益梁宁三州先汉以来士女目录》所列9岁而卒的神童杨乌,是文学家杨雄的第二子,幼而明慧,对杨雄《太玄》一书的写作多有帮助[60]。

王子今文中引《说郛》卷五十七上陶潜《群辅录》所谓“济北五龙”:“胶东令卢氾昭字兴先,乐城令刚载祈字子陵,颍阴令刚徐晏字孟平,泾令卢夏隐字叔世,州别驾蛇邱刘彬字文曜,一云世州。右济北五龙,少并有异才,皆称‘神童’。当桓灵之世,时人号为‘五龙’。见《济北英贤传》。”[61]王文指出:“在陶潜笔下,此‘五龙’和‘八俊’、‘八顾’、‘八及’并说,应当也是‘桓灵之世’社会舆论人物品评的记录。”既然在成年世界流行的人物品评之风可以侵染到儿童的身上,那么将儿童的墓葬营建为成年人的样式,从而将死去的王阿命塑造为“小大人”的形象,也就合情合理了。特别值得注意的是,王阿命所在的齐国,正在“五龙”并出的“济北”范围内,而身为郎官的王汉特,不会不受到流俗的影响。

![图28 《童子逢盛碑》碑文(采自洪适:《隶释 隶续》[洪氏晦木斋刻本影印],北京:中华书局,1985年,第114页).jpg 图28 《童子逢盛碑》碑文(采自洪适:《隶释 隶续》[洪氏晦木斋刻本影印],北京:中华书局,1985年,第114页).jpg](/Uploads/UEditor/image/202101/6374613116619726565971367.jpg) 图28 《童子逢盛碑》碑文(采自洪适:《隶释 隶续》[洪氏晦木斋刻本影印],北京:中华书局,1985年,第114页)

图28 《童子逢盛碑》碑文(采自洪适:《隶释 隶续》[洪氏晦木斋刻本影印],北京:中华书局,1985年,第114页)

杨爱国在其著作中还提到《隶释》卷十所著录的光和四年(181)《童子逢盛碑》(图28)。该碑的碑文从“胎怀正气”开始,煞费苦心地遣词造句,将本来没什么事迹可述的12岁的童子逢盛描写为一位才智过人、闻一知十,可与项橐相提并论的神童。碑文最后称:“于是门生东武孙理、下密王升等,感激三成,一列同义,故共刊石,叙述才美,以铭不朽。”蒙思明云:“十二岁童子,何能有门生,这门生一定是他的父亲的了。”[62]《隶释》称该碑原在山东昌邑,今已佚。我们不知道该碑的形制与成年人的碑是否一样,但可以确定的是,其行文方式与成年人的碑文如出一辙,对逢盛的阿谀虚辞,不过是那些依附于权贵而规图仕进的门生们巴结主子的花招。碑文文采飞扬、辞章绚烂,但字里行间却找不到丝毫真正的情感,逢盛的死竟然成了这些成人之间经营人际关系的机会。“孩子碰到的不是一个为他们方便而设下的世界,而是一个为成人们方便所布置下的园地。”[63]

与《童子逢盛碑》相似的还有蔡邕撰文的《童幼胡根碑》和《袁满来碑》[64]。前者的主人公是建宁二年(169)遭疾夭逝的7岁小童胡根,碑文说他“聪明敏惠,好问早识,言语所及,智思所生,虽成人之德,无以加焉”。为之树碑者,是“亲属李陶等”,但碑文中所提到的那些真正伤心的人,却是慈母昆姊。至于这些与胡根不同姓的“亲属”到底是什么人,并不太清楚。后一通碑的碑文也充溢着大同小异的文辞,死者是15岁的袁满来。为什么要为这些对社会并没有什么实际贡献的孩子们树起一通通丰碑?为什么这些丰碑的碑文要请一位赫赫有名的文学家来撰稿?与逢盛的背景一样,他们不是一般人家的孩子,胡根的父亲是陈留太守胡硕,祖父是太尉胡广[65],而袁满来是“太尉公之孙,司徒公之子”。

前文曾提到的南阳李相公庄建宁三年(170)5岁小儿许阿瞿祠堂画像石题记是一篇长达140字左右(个别文字剥泐)的韵文,通篇以父母的口吻写出。尽管文中找不到死者父母的官职,但如此措辞讲究的文字,却很难使人相信出自正在经受着丧子之痛的父母的手笔,我怀疑它像《童幼胡根碑》和《袁满来碑》一样,也是由某位文学家捉刀,只不过作者没有蔡邕那样的名气。与之相比,王阿命刻石的题记“除了写明姓名、年龄、呜咽声之外,却什么都没有说”[66],但这简短的文字却掩饰不了王阿命家人的哀痛。尽管如此,王阿命刻石依然模仿了通行的墓葬与祠堂的形制,画像也跳不出常见的格套,人们已经找不到一种独特的艺术形式来表达他们内心无法复制的情感。

回首童年,汉代学者王充也把自己说成是一位守规矩、好读书的小大人:“为小儿,与侪伦遨戏,不好狎侮。侪伦好掩雀、捕蝉、戏钱、林熙,充独不肯。”[67]而王充后来的成就,又成为人们在神童身上寄托的梦想。与王充文字中的“自画像”相似的,或许是项橐的画像(见图27)。除了手中所持的玩具小车,这位7岁小童的服饰、身体比例和动态,都看不出任何孩子的特征,他煞有介事平起平坐地与孔夫子对谈,说到底,无非是一个成年人形象的“缩微版”。

图29 江苏邳县东汉缪宇墓儿童捕蝉画像(郑岩绘图)

但是,如王充所言,多数孩子们的童年与他并不一样。这类儿童的形象可以在江苏邳县东汉缪宇墓画像石中见到:一群沉浸在捕蝉游戏中的孩子衣饰斑斓,体态活泼,他们呼朋唤友,甚为顽皮可爱(图29)。[68]身在另一个世界的王阿命如果灵魂有知,他也许既不喜欢项橐的样子,也不喜欢自己墓前那正襟危坐的姿态,而是会羡慕那些正在捕蝉的伙伴们的快乐与自在。

注释:

[1] 临淄石刻艺术博物馆1985年建于西天寺遗址(即十六国后赵之兴国寺),在齐故城宫城内,今临淄西关小学北侧,由齐国历史博物馆管理。

[2] 崔述:《考信录提要卷上》,《崔东壁遗书》第1册,台北:河洛图书出版社,1975年,第23页。

[3] 这种姿势在许多考古报告中常被描述为“跽坐”,实际上正是先秦至两汉时期标准的坐姿。李济:《跪坐蹲居与箕踞》,《“中央研究院”历史语言研究所集刊》第24本(1953年),第283—301页;杨泓:《说坐、跽和跂坐》,氏著:《逝去的风韵——杨泓谈文物》,北京:中华书局,2007年,第28—31页。

[4] 李发林:《山东汉画像石研究》,济南:齐鲁书社,1982年,第47页。

[5] 土居淑子:《古代中国の画象石》,京都:同朋社,1986年,第21页。

[6] 信立祥:《汉画像石的分区与分期研究》,俞伟超主编:《考古类型学的理论与实践》,北京:文物出版社,1986年,第269页,图十三之2。

[7] 临淄文物志编辑组:《临淄文物志》,北京:中国友谊出版公司,1990年,第98—99页。

[8] 杨爱国:《幽明两界——纪年汉代画像石研究》,西安:陕西人民美术出版社,2006年,第65页。

[9] 杨爱国先生告知,其著作中的尺寸皆取自《临淄文物志》。

[10] 韩伟东、刘学连:《临淄石刻撷萃》,《书法丛刊》2007年第6期,第24—25页。此文承刘海宇先生提供,特此鸣谢。

[11] 安作璋、熊铁基:《秦汉官制史稿》,济南:齐鲁书社,1985年,第375页。

[12] 《汉书》,北京:中华书局,1962年,第2214页。关于王国中郎问题的讨论,见安作璋、熊铁基:《秦汉官制史稿》下册,第255页。

[13] 《后汉书》,北京:中华书局,1965年,第3629页。

[14] 《汉书》,第603页。

[15] 《后汉书》,第1670页。

[16] 南阳市博物馆:《南阳发现东汉许阿瞿墓志画像石》,《文物》1974年第8期,第73—75页。该石被当作石材,用于一座魏晋时期的墓葬中,其原有配置关系已不存在。有学者认为这属于一座祠堂的构件,甚确。相关讨论见巫鸿:《“私爱”与“公义”——汉代画像中的儿童图像》,巫鸿:《礼仪中的美术——巫鸿中国古代美术史文编》上卷,郑岩等译,北京:生活·读书·新知三联书店,2005年,第225页;杨爱国:《幽明两界——纪年汉代画像石研究》,第200—201页。另外,王建中认为许阿瞿画像石“亦不排除地上祠堂建筑物的可能性”,见氏著《汉代画像石通论》,北京:紫禁城出版社,2001年,第202页。

[17] 龚廷万、龚玉、戴嘉陵:《巴蜀汉代画像集》,北京:文物出版社,1998年,图版第467。

[18] 高文主编:《中国画像石全集》第7卷,济南、郑州:山东美术出版社、河南美术出版社,2000年,第47页,图56。

[19] 信立祥:《汉画像石的分区与分期研究》,第268页。

[20] 杨爱国:《幽明两界——纪年汉代画像石研究》,第201页。

[21] 罗哲文:《孝堂山郭氏墓石祠》,《文物》1961年第4、5期合刊,第44—55页;罗哲文:《孝堂山郭氏墓石祠补正》,《文物》1962年第10期,第23页。该祠旧说为孝子郭巨墓祠,实际上可能是一位二千石的官员的墓祠,有关考证见蒋英炬:《孝堂山石祠管见》,南阳汉代画像石学术讨论会办公室编:《汉代画像石研究》,北京:文物出版社,1987年,第214—218页。

[22] 关野贞:《支那の建筑与艺术》,转引自蒋英炬:《孝堂山石祠管见》,第208页。

[23] 蒋英炬:《孝堂山石祠管见》,第204页。

[24] Wilma Fairbank, “The Offering Shrines of ‘ Wu Liang Tz'ǔ,” in W. F. Adventures in Retrieval, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1972, pp. 41-86;费慰梅:《汉“武梁祠”建筑原形考》,王世襄译,《中国营造学社汇刊》第7卷第2期,第1—40页;蒋英炬、吴文祺:《武氏祠画像石建筑配置考》,《考古学报》1981年第2期,第165—184页;蒋英炬、吴文祺:《汉代武氏墓群石刻研究》,济南:山东美术出版社,1995年。

[25] 蒋英炬、吴文祺:《汉代武氏墓群石刻研究》,第50页。

[26] Édouard Chavannes, Mission archéologique dans la Chine septentrionale, Paris, 1913, Pl. CCCX, figs. 911, 912, 913.

[27] Wilma Fairbank, “A Structural Key to Han Mural Art,” in W. F. Adventures in Retrieval, pp. 87-140.

[28] 蒋英炬、吴文祺:《汉代武氏墓群石刻研究》,第50页。

[29] 蒋英炬:《汉代的小祠堂——嘉祥宋山汉画像石的建筑复原》,《考古》1983年第8期,第741—751页。

[30] 王步毅:《安徽宿县褚兰汉画像石墓》,《考古学报》1993年第4期,第515—549页;南京博物院:《徐州青山泉白集东汉画像石墓》,《考古》1981年第2期,第137—150页。宿县褚兰的两座墓葬皆坐东面西,而与之相配的小祠堂皆南向,是一种比较特殊的配置形式。从褚兰2号墓的发现来看,祠堂东西外壁与墓垣相连,墓垣与墓室最近处不到1米,可知墓垣的作用在于拦堵封土,由此可以推测,祠堂的大部也应掩埋在封土中。根据我实地的观察,徐州白集祠堂两侧壁外面也与墓垣相连接,估计属于同样的情况。

[31] 信立祥认为汉代墓上祠堂源于惠帝所创始的高祖长陵寝庙制度,武帝以后普及于社会中下层。现存石祠年代从西汉晚期到东汉早期,画像内容及布局非常规格化和固定化,也说明是模仿早已定型化的土木结构祠堂壁画而来。信立祥:《论汉代的墓上祠堂及其画像》,南阳汉代画像石学术讨论会办公室编:《汉代画像石研究》,第180—184页。

[32] 巫鸿:《“玉人”或“玉衣”?——满城汉墓与汉代墓葬艺术中的质料象征意义》,郑岩译,《礼仪中的美术》上卷,2005年,第123—142页。

[33] 蒋英炬、吴文祺:《汉代武氏墓群石刻研究》,第17页。

[34] 山东微山永和四年(139)祠堂题记称“传后世子孙令知之”(山东省博物馆、山东省文物考古研究所:《山东汉画像石选集》,济南:齐鲁书社,1982年,第47页),显示出当时的人对于祠堂永恒性的期望。

[35] 关于再葬画像石墓的研究,见周保平:《徐州的几座再葬汉画像石墓研究——兼谈汉画像石墓中的再葬现象》,《文物》1996年第7期,第70—74页;周保平:《再葬画像石墓的发现与再研究》,《徐州师范大学学报(哲学社会科学版)》2002年第1期,第108—111页;钱国光、刘照建:《再葬画像石墓的发现与再研究》,《东南文化》2005年第1期,第19—23页。

[36] 信立祥:《论汉代的墓上祠堂及其画像》,第180—184、192—193页。

[37] 这段文字出自1934年山东东阿县西铁头山出土的芗他君祠堂(罗福颐:《芗他君石祠堂题字解释》,《故宫博物院院刊》总第2期,1960年,第180页),更详细的引述见下文。

[38] 孝堂山祠堂后部有一高起的石台,也应是摆放祭品的地方。同类遗物在鲁西南地区发现多例。1986年山东枣庄市台儿庄区邳庄村出土的一例,除了刻有盛鱼的盘外,还有插有三炷香的壶,因为缺乏建筑配置的联系,原报道曾认为与礼佛有关(枣庄市文物管理站:《山东枣庄画像石调查记》,《考古与文物》1983年第3期,第28—30页;又见赖非主编:《中国画像石全集》第2卷,第141页,图150,济南、郑州:山东美术出版社、河南美术出版社,2000年)。李少南正确指出,该画像不属于“佛教图像”,它“反映的内容正好是东汉时期祭祀死者的设置”(李少南:《山东枣庄画像石中“佛教图像”商榷》,《考古与文物》1987年第3期,第108页)。1982年山东滕州市官桥镇后掌大出土的一石,刻有十字穿璧的纹样,边沿(面向祠堂外的一边?)处中央刻两个耳杯,两侧是盛有鱼的盘,杯盘皆取俯视的角度。该石纵102厘米,横181厘米,从尺度来看,很像是一小祠堂的底板石,也正可兼作供案(赖非主编:《中国画像石全集》第2卷,第170页,图178)。

这类雕刻有祭品的供案,在古埃及也有发现。1999年1月我曾在美国西雅图美术馆一个埃及艺术的展览中见过一例。展览说明牌文字中提供的一种解释说,古人之所以在石头上刻出祭品,是因为祭祀者不可能总在现场,祭祀者希望在他们缺席的时候,这些画像仍会满足死者饮食之需。

一些规模较小的祠堂,祭祀者无法进入祠堂内部,底部的铺地石便可兼作盛放祭品的供案。蒋英炬注意到,宋山小祠堂底部铺地石的前立面(如本文图19所标“M2 第十八石”)两端“刻出弧形牙板形式,类似汉代榻、几座上装饰”,“表明它们在建筑物上也是作基座用的”(蒋英炬:《汉代的小祠堂——嘉祥宋山汉画像石的建筑复原》,第743页)。在我看来,这种设计更重要的意义,在于表明该石同时模仿了一件家具,即祭祀用的供案。

同样的线条还见于武氏祠前石室后壁小龛下部铺地石的前立面,虽然人们无法从容出入这种规模有限的祠堂,但祭品很可能是摆放在深入封土内部的小龛中的。那么,这些埋入封土中的小龛或小祠堂,是否反映出祭祀仪式中,祭祀者希望祭品更接近墓室的愿望呢?这些不同形式的祠堂,是否与某些细节不同的仪式和观念相关呢?对于这些问题,尚有待新的材料和新的研究来回答。

[39] 蒋、吴误认为盘中物是鳖。

[40] 这种俯视的角度,实际上是由祭祀者(观者)视线的角度决定的。由于供案较低矮,祠堂前的祭祀者总是俯视供案顶部的祭品。与之不同,出现在祠堂正壁的人物、建筑、家具和各种器物则取平视的角度,画像的作者显然认为,这些物象与观者是处在同一条地平线上的。

[41] 东汉一尺相当于23.2—23.9厘米。

[42] 信立祥认为东汉的石祠受规模限制,祭祀者不能从容出入祠堂,因此祭祀是在祠堂外部进行的。不过从武氏祠前石室和宋山小祠堂的供案设计来看,祭品是可以直接放在祠堂内部的。信氏还援引《武梁碑》“前设坛墠,后建祠堂”之语,推测武梁祠前建有石造的平台(信立祥:《论汉代的墓上祠堂及其画像》,第189—190页)。我认为,供案石即可理解为坛墠一类的构造。有趣的是,在王阿命刻石中,供案与祠堂的“前”“后”空间关系相当明确,这种关系虽然与武梁祠的结构不能完全对应,却有助于我们了解汉代人对于供案和祠堂关系的认识,即供案总是处于(祠堂中)祠主画像的前面,供案上的祭品正是沟通生者和死者的中介。

[43] 我在他处讨论了中国古代丧葬建筑中墓主的“肖像”问题,特别指出要从丧葬礼仪角度来理解这种“肖像”的风格特征和礼仪功能,而不能简单套用西方文艺复兴以后肖像画的概念。见本书《墓主画像研究》一文。

[44] 对于这类画像的讨论较多,比较重要的有信立祥:《论汉代的墓上祠堂及其画像》,第194—195页;巫鸿:《武梁祠——中国古代画像艺术的思想性》,柳扬、岑河译,北京:生活·读书·新知三联书店,2006年,第208—226页;蒋英炬:《汉代画像“楼阁拜谒图”中的大树方位与诸图像意义》,广州中山大学艺术史研究中心编:《艺术史研究》第6辑,广州:中山大学出版社,2004年,第149—172页;杨爱国:《“祠主受祭图”再检讨》,《文艺研究》2007年第2期,第130—137页。

[45] 文献不见汉代人祭祀亡故儿童的记载,因此,到底谁来祭祀这些早夭的儿童,这样的祭祀对于家族有什么意义,随着更年长的家人的谢世,这类祭祀能够维持多久,这些都还是有待研究的问题。但从许阿瞿祠堂题记的语气来看,这类祠堂的修建,所传达的的确是他们父母的声音。

[46] 关于东汉祠堂画像与意识形态的关系的讨论,见信立祥:《论汉代的墓上祠堂及其画像》,第196—201页;巫鸿:《武梁祠——中国古代画像艺术的思想性》,柳扬、岑河译。

[47] 我曾讨论山东嘉祥安国祠堂中这类文字的特征,见本书《关于汉代丧葬画像观者问题的思考》一文。

[48] 罗福颐:《芗他君石祠堂题字解释》,第180页。

[49] 《诸子集成》,上海:上海书店,1988年,第8册,第57—58页。

[50] 与王阿命刻石相比,许阿瞿祠堂题记中对死者父母的哀痛之情有更为淋漓尽致的表现,文中详细描述了父母对于儿子死后“生活”的想象:“遂就长夜,不见日星。神灵独处,下归窈冥。永与家绝,岂复望颜?谒见先祖,念子营营。三增仗火,皆往吊亲。瞿不识之,啼泣东西。久乃随逐(逝),当时复迁。”那些宏大的墓室、绚烂的壁画和奢华的随葬品所构成的墓葬像一个甜蜜温暖的家,与之相反,许阿瞿夫妇的想象是另一种想象。正是由于这种恐惧感的存在,墓葬的营建才向着相反的方向发展,以期改变死后世界的状况。

[51] 杨庆堃:《中国社会中的宗教——宗教的现代社会功能与其历史因素之研究》,范丽珠等译,上海:上海人民出版社,2007年,第57页。

[52] 许宏:《略论我国史前时期瓮棺葬》,《考古》1989年第4期,第336—337页。

[53] 中国科学院考古研究所:《洛阳中州路(西工段)》,北京:科学出版社,1959年,第131—132页。

[54] 甘肃省博物馆:《甘肃酒泉汉代小孩墓清理》,《考古》1960年第6期,第16—17页。

[55] 巫鸿:《“私爱”与“公义”——汉代画像中的儿童图像》,第242页。

[56] 李文信:《辽阳发现的三座壁画古墓》,《文物参考资料》1955年第5期,第17、18页。

[57] 王子今:《汉代神童故事》,http://www.studytimes.com.cn/txt/2007-06/26/content_8443009.htm,最后检索时间2008年9月12日10:15。

[58] 对于项橐故事最详细的铺叙,见于敦煌藏经洞出土的变文《孔子项託相问书》。项楚:《敦煌变文选注》(增订本)上册,北京:中华书局,2006年,第473—487页。

[59] 原榖故事见《太平御览》中引用的无名氏《孝子传》。李昉编:《太平御览》,北京:中华书局,1960年,第2360页。

[60] 常璩撰,任乃强校注:《华阳国志校补图注》,上海:上海古籍出版社,1987年,第667页。

[61] 陶宗仪等编:《说乳三种》,上海:上海古籍出版社,1988年,第2623页。

[62] 蒙思明:《魏晋南北朝的社会》,上海:上海人民出版社,2006年,第20页,注122。

[63] 费孝通《生育制度》语,见氏著《乡土中国·生育制度》,北京:北京大学出版社,1998年,第190页。

[64] 严可均校辑:《全上古三代秦汉三国六朝文》卷七十六、七十九,北京:中华书局,1958年,第884、896页。

[65] 蔡邕曾奉诏作《胡广黄琼颂》、《太傅胡广碑》。蔡邕曾事太尉胡广,与胡氏一家关系密切。除了胡广碑、胡根碑外,蔡还作有《陈留太守胡硕碑》、《交趾都尉胡府君夫人黄氏神诰》、《太傅安乐侯胡公夫人灵表》、《议郎胡公夫人赵氏哀赞》等碑铭。有关讨论见黄金明:《汉魏晋南北朝诔碑文研究》,北京:人民文学出版社,2005年,第62—67页。

[66] 这句话引自法国学者让-皮埃尔·内罗杜(Jean- Pierre Néraudau)的著作《古罗马的儿童》(张鸿、向征译,桂林:广西师范大学出版社,2005年),书中所分析的罗马儿童墓志文字(第339—340页)可以与汉代儿童祠堂中的题记进行对比。

[67] 王充撰,黄晖校释:《论衡校释》(附刘盼遂集解),北京:中华书局,1990年,第1188页。

[68] 《徐州汉画像石》,南京:江苏美术出版社,1985年,图153。

本文写作过程中,得到蒋英炬、朱玉德、杨爱国、徐龙国、杨新寿、刘海宇等师友的帮助,特此申谢。本文原刊于中山大学艺术史研究中心编《艺术史研究》第10辑(广州:中山大学出版社,2008年,第275-297页)