近年来随着考古资料日新月异的发现,入华粟特人美术的研究引起了学术界的关注。1999年7月在山西太原晋源区王郭村发现隋代开皇十二年(592)虞弘墓带有贴金加彩浮雕画像的汉白玉石棺(图1)[1]。据墓志所记,虞弘为鱼国人,曾奉茹茹国王之命出使波斯、吐谷浑等国,后出使北齐,在北齐、北周和隋为官,北周时曾任职检校萨保府。2000年5月陕西西安北郊大明宫乡炕底寨又出土北周大象元年(579)安伽墓石棺床(图2)[2],也装饰有祆教色彩的贴金加彩浮雕画像,该墓门额上还发现火坛等与祆教有关的图像。安伽曾任北周同州萨保,应为安国人的后裔,属于分布在中亚阿姆河和锡尔河流域的昭武九姓胡,即汉魏时代所谓的粟弋或粟特。

图1 山西太原隋虞弘墓石棺(采自山西省考古研究所、太原市文物考古研究所、太原市晋源区文物旅游局:《太原隋虞弘墓》,北京:文物出版社,2005年,图版1)

图2 陕西西安北周安伽墓石棺床(采自陕西省考古研究所:《西安北周安伽墓》,北京:文物出版社,2003年,图版1)

粟特人以“善贾”著称,主要信仰祆教,南北朝以后曾大批徙入我国新疆和内地。萨保又称萨宝或萨甫,是北朝及隋唐时设立的专门管理祆教和粟特人事务的官职。陈寅恪指出:“我国历史上的民族,如魏晋南北朝时期的民族,往往以文化来划分,而非以血统来划分。少数民族汉化了,便被视为‘杂汉’、‘汉儿’、‘汉人’。反之,如果有汉人接受某少数民族文化,与之同化,便被视为少数民族人。……在研究北朝民族问题的时候,不应过多地去考虑血统的问题,而应注意‘化’的问题。”[3]关于鱼国之所在尚待进一步研究,但学者们均认为虞弘石棺有明显的祆教色彩[4]。虞弘未必是粟特血统,但他曾经曾任职检校萨保府,必然认同粟特文化,因此虞弘是被粟特“化”的人物,其石棺上的画像仍然可以被看作入华粟特人美术的作品。

图3 甘肃天水石马坪北朝墓石棺床(郑岩摄影)

反观1982年甘肃天水石马坪文山顶发现的一套石棺床,其风格也与安伽石棺床类似(图3)[5]。除了二者的形制基本相同以外,图像上也有密切的联系,如安伽石棺床“后屏之三”刻一歇山顶的房屋内两人坐在榻上交谈,房屋前有流水与桥,这一画像与天水石马坪石棺床“屏风6”的图像比较接近;安伽石棺床“右侧屏之一”的射猎画像也见于石马坪石棺床“屏风11”;下文我还要谈到石马坪石棺床“屏风1”局部的画像与虞弘石棺画像的联系。此外原报告已经指出,石马坪墓中石棺床前排列的胡人奏乐俑所持乐器均属龟兹乐。这些现象似乎都可以说明石马坪石棺床有着比较浓厚的粟特美术色彩,其图像内容值得作更细致的研究。原报告将石马坪石棺床的年代定为隋唐时期,现在看来或许也是北朝晚期到隋代的遗物。

图4 美国波士顿美术馆藏北齐石棺床屏风之一(郑岩摄影)

约1922年河南安阳近郊曾出土一具北齐石棺床,其构件现分别藏于美国华盛顿弗里尔美术馆(Freer Gallery of Art, Washington D. C.)、德国科隆东方艺术博物馆(Museum für Ostasiatische Kunst, Cologne)、法国巴黎吉美博物馆(Museé Guimet, Paris)、美国波士顿美术馆(Museum of Fine Art, Boston)(图4)。1999年姜伯勤对照天水石马坪石棺床的形制,将这具石棺床做了成功复原,并对其图像进行了研究[6]。早在1958年,斯卡格里亚(Gustina Scaglia)认为安阳石刻可能是为一位驻在邺都的萨宝制作的[7]。姜伯勤赞同这一观点,而虞弘墓与安伽墓的发现都有力地支持了斯卡格里亚的推测。

图5 日本Miho博物馆所藏北朝石棺床(Orientations, October, 1997, p.72, fig.1)

近年日本Miho博物馆新购进11件加彩画像石壁板和一对门阙(图5),其基座藏于一私人手中[8]。这批石刻传出于山西北齐墓中,其形制与安伽墓石刻类似,从发表的图版来看,Miho石棺床的石质为汉白玉,其图像为浮雕加彩色并贴金,材料和装饰手法与虞弘石棺基本相同,很可能也属于北齐或隋代并州地区粟特人的遗存。

这些令人耳目一新的资料,对于研究中国古代祆教艺术和中原与波斯及中亚的文化交流有重要的价值,同时也丰富了我们对于汉唐之间墓葬艺术的认识,值得进一步深入研究。受这些资料的启发,重新审视山东青州市(原益都县)傅家村出土的一批北齐画像石,可以获得一些新的认识。本文拟对这批画像石的原配置形式、图像内容以及其他有关问题进行一些初步的探讨。

一、傅家画像石图像解读

青州傅家画像石1971年出土于一座墓葬中,据现场施工人员反映,原墓室向南,呈长方形,南北长近5米,东西宽约6米,墓室南有长约5米、宽近2米的甬道[9],墓室与甬道均用上、下两列石板砌成。该墓随葬品早年被盗,未发现随葬品,大部分石构件被农民砌到水库大坝底基的涵洞内。当地博物馆仅收集到一批石板,其中9件有阴线刻的画像,大小不完全一致,高130—135厘米,宽80—104厘米,厚薄不均,最薄的10厘米,最厚的近30厘米。

关于这批画像石的报告称:“因墓志被压于大坝底基,墓主人姓名无法查考,仅知卒葬于北齐‘武平四年’(573)。”[10]承报告作者夏名采先生面告,这一纪年是夏先生本人调查所得。他于1973年到益都县博物馆(今青州市博物馆)工作,次年到傅家访问了当时参与墓葬开挖的几位老农,这些当事人均明确记得墓志中这一墓主卒葬的纪年。在当时尚缺少可以与这批画像内容进行比照的其他发现,人们无法凭空将其年代推断得如此合理。现在对比虞弘墓等新的考古发现来看,这一年代应是可信的,不存在作伪的可能。

1985年的报告发表了8幅画像,有所遗漏,最近夏名采又著文加以补充[11]。为了行文方便,我根据原报告对画像的定名和叙述次序编号如下:

图6 山东青州傅家北齐画像石第一石(郑岩绘图)

第一石,“商旅驼运图”(图6)。

图7 山东青州傅家北齐画像石第二石(郑岩绘图)

第二石,“商谈图”(图7)。

图8 山东青州傅家北齐画像石第三石(郑岩绘图)

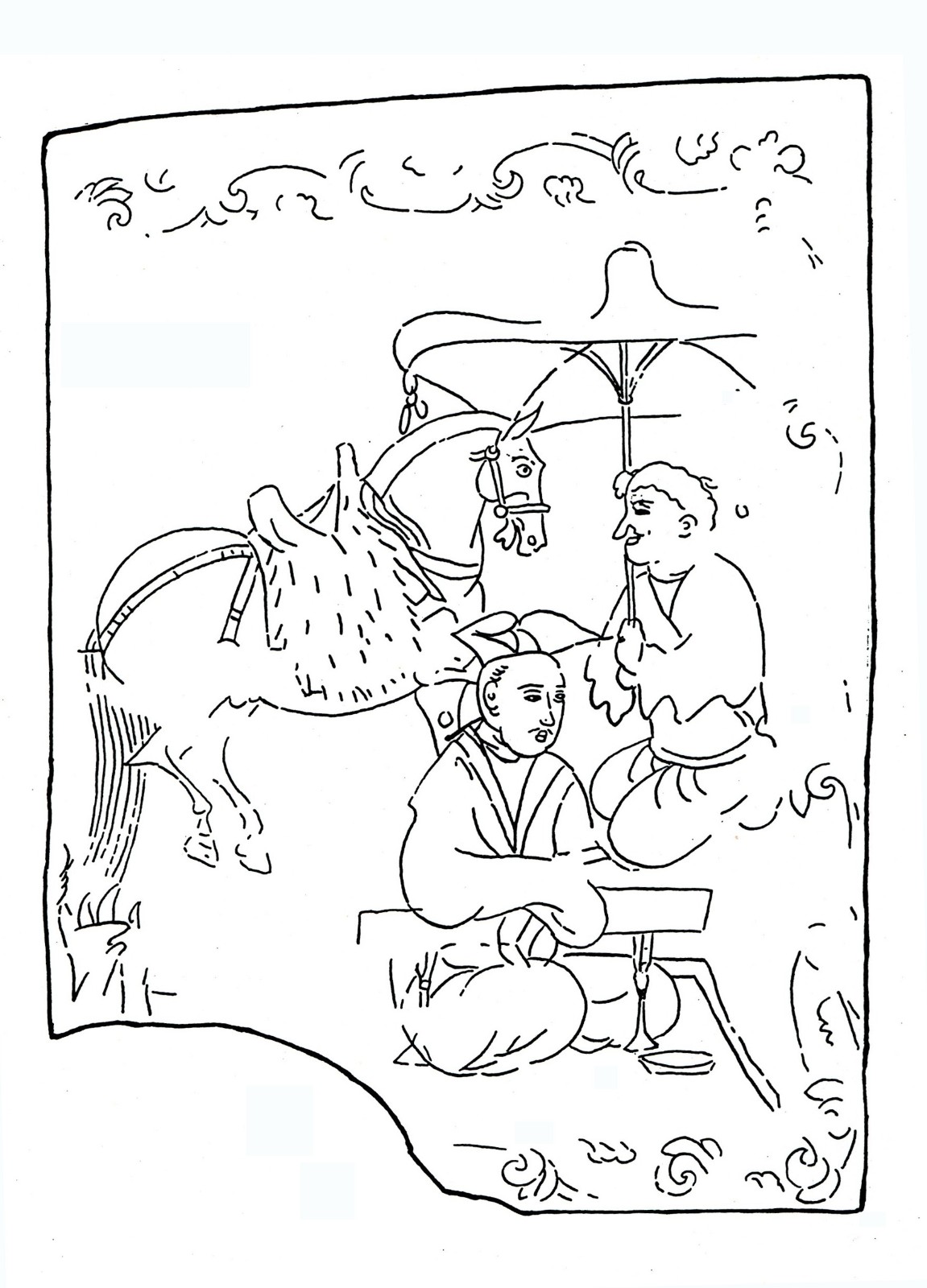

第三石,“车御图”(图8)。

图9 山东青州傅家北齐画像石第四石(郑岩绘图)

第四石,“出行图之一”(图9)。

图10 山东青州傅家北齐画像石第五石(郑岩绘图)

第五石,“出行图之二”(图10)。

图11 山东青州傅家北齐画像石第六石(郑岩绘图)

第六石,“饮食图”(图11)。

图12 山东青州傅家北齐画像石第七石(郑岩绘图)

第七石,“主仆交谈图”(图12)。

图13 山东青州傅家北齐画像石第八石(郑岩绘图)

第八石,“象戏图”(图13)。

图14 山东青州傅家北齐画像石第九石(郑岩绘图)

第九石,新发表的一石(图14)。

傅家画像石原有配置关系已失去。原报告认为这些画像石原来应砌在墓室四壁。有两件的右侧边和另两件的左侧边加工成45°斜面,应为拐角扣合处,说明它们至少可以构成一建筑的三个面。但是要确定每一块画像石的具体位置,证据尚不足,最大的问题是无法肯定当时是否已将这批画像石收集齐全。

傅家画像石采用了屏风的形式,这些石板的界限及封闭性的画像边饰强调了每一画幅独立存在的意义,即每一个画面都可以被相对单独地观察。但另一方面,这些画像属于一个共同的空间,彼此在形式和内容上都会存在许多关联。目前对于画像石配置关系的复原虽然获得最后成功,但要意识到整体关系的存在。这两个方面是研究其图像的出发点。

图15 北齐和隋代葬具上的边饰 a、b 山东青州傅家画像石(郑岩绘图); c 山西太原晋源区王郭村隋虞弘墓石棺(采自《文物》2001年第1期,第39页); d 日本Miho博物馆藏石棺床(郑岩绘图); e 河南安阳石棺床(采自《艺术史研究》第1辑,第153页)

傅家画像石与虞弘石棺图像有许多令人惊异的相似之处。首先,傅家画像石的边饰除了第五石为近似“回”字形的装饰外,其余均为忍冬纹,与虞弘石棺、安阳石棺床和Miho石棺床壁板的边饰极为相近,而傅家第五石转角处的花朵也与虞弘石棺、Miho石棺床相同部位的花朵极相似(图15)。

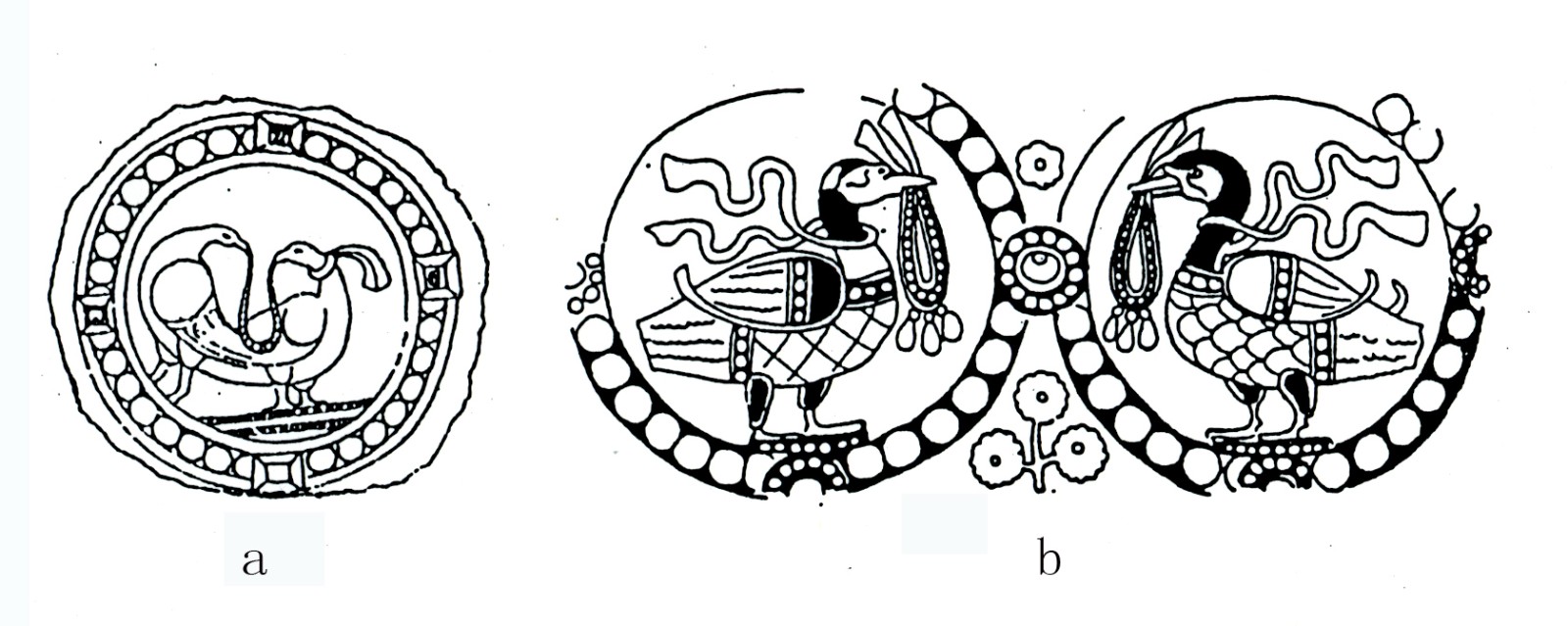

图16 北齐和隋代葬具上的吉祥鸟 a、b 山东青州傅家北齐画像石(郑岩绘图); c山西太原晋源区王郭村隋虞弘石棺(采自《文物》2001年1期,第 39页); d、e、f 河南安阳石棺床(采自《艺术史研究》第1辑,第167页)

图17 葱岭东、西石窟壁画中的鸟纹(采自《吐鲁番古墓葬出土艺术品》,第46页) a 巴米扬石窟壁画; b 克孜尔石窟壁画

其次,虞弘石棺所见颈上系绶带的鸟,在傅家第一、二、三、四、五诸石的画面上部均可见到,有的有一只,有的为两只。这种鸟纹也见于安阳出土的北齐石棺床画像中(图16)。同样的形象在葱岭以西的阿富汗巴米扬(Bamiyan)石窟壁画(图17.1)和葱岭以东的新疆拜城克孜尔石窟壁画(图17.2)中都可见到,其外部环绕联珠纹,是萨珊波斯人所喜爱的图案[12]。其中克孜尔石窟的鸟纹口中衔连珠组成的环带,与塔吉克斯坦境内著名的粟特城址片治肯特(Panjikent)壁画中表示财富与吉祥的衔环鸟(hvarnah)可以联系起来[13]。因此姜伯勤将安阳石棺床上的这种鸟纹考为“波斯式吉祥鸟”是可以成立的。姜伯勤还指出:“在波斯史料中与好运相关联的场合,有好几种现象,包括有翼的兽、有翼羊和有翼的‘光’”[14],傅家第七石上部口衔忍冬、颈上系带的长耳犬状翼兽也应属此类表示吉祥的动物(见图12)。

图18 山西太原隋虞弘墓石棺西壁南部画像(采自《太原隋虞弘墓》,图版50)

图19 山东青州傅家北齐画像石第二石与山西太原晋源区王郭村隋虞弘石棺西壁南部内面画像比较 a 傅家第二石(郑岩绘图); b 虞弘石棺画像(采自《文物》2001年第1期,第39页)

图20 塔吉克斯坦片治肯特6—7世纪粟特壁画(Iranica Antiqua, XI, p.171, fig.6)

图21 塔吉克斯坦片治肯特6—7世纪粟特壁画(Aleksandr Belenitsky, The Ancient Civilization of Central Asia, London, Barrie & Rockliff: The Cresset Press, 1969, fig.142)

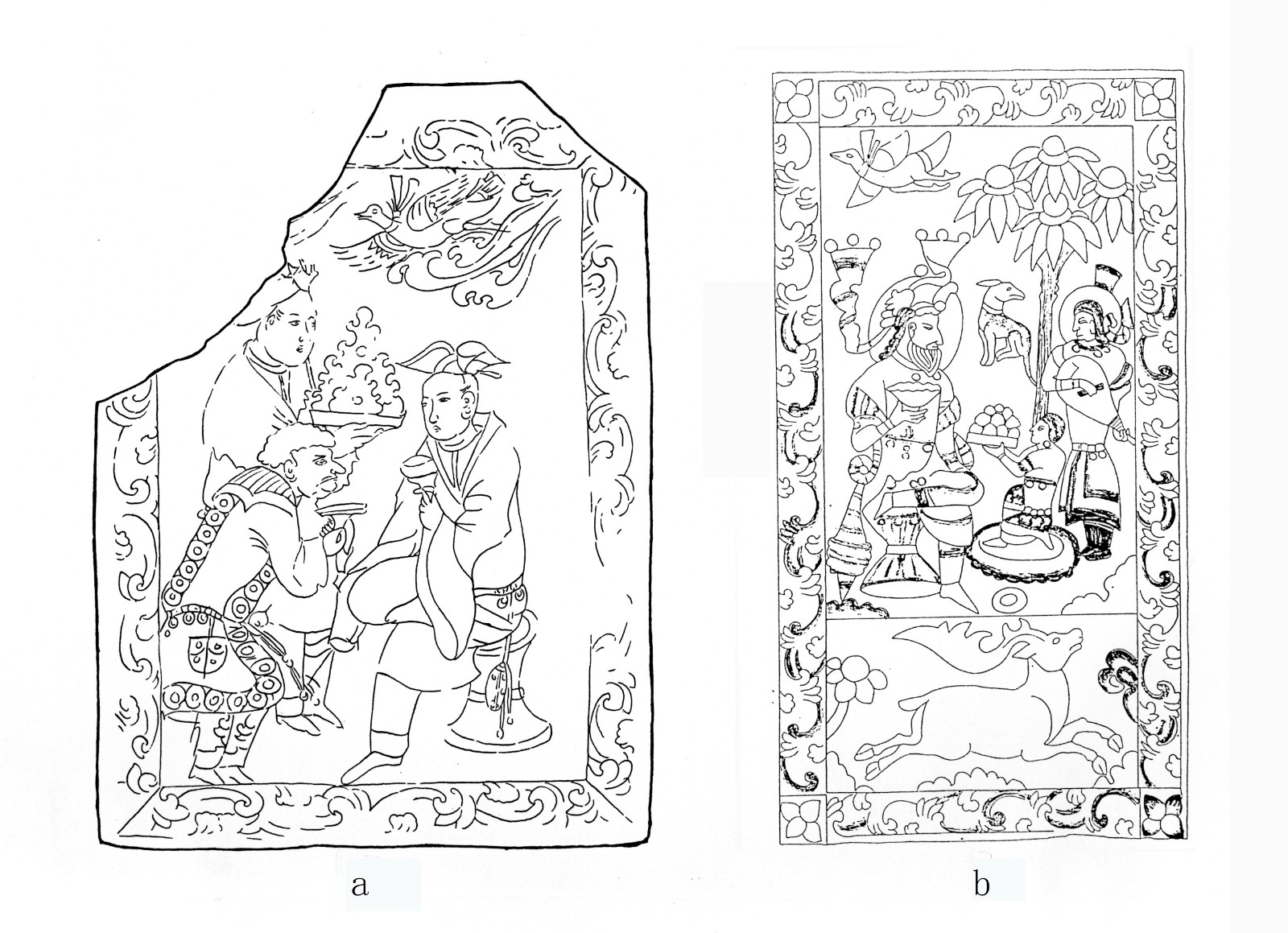

其三,傅家第二石刻一头戴折角巾、身穿褒衣的人坐在筌蹄上[15],左手持小杯,右脚横置于左膝上,正与一胡人对饮,后面有一人手捧珊瑚,应是胡人进献的异宝[16]。而虞弘石棺西壁南部内面刻一带头光的神,右手持曲口碗坐于筌蹄上,前有一人“胡跪”进献供品,一人弹琵琶(图18)。这两幅画像的构图左右相反,但人物组合关系大同小异,特别是两图中的主角,坐姿竟完全相同(图19),这种坐姿也见于片治肯特的壁画中(图20、21)。十分明显,这两幅画像应是在同一粉本的基础上修改而成的。

图22 山东济南北齐□道贵墓墓主画像(郑岩绘图)

图23 河南安阳北齐石棺床上的粟特人形象(采自《中国圣火》,第186页)

但是,傅家第二石与虞弘石棺西壁南部内面画像的主题并不相同。后者坐在筌蹄上的人物深目高鼻有胡须,身着胡服,有头光,应为一神人;而前者的主角广额丰颐,头系折上巾,身着交领袍,腰束环带,脚穿靴,其头巾与袍的形式与济南马家庄□道贵墓(图22)[17]和磁县东槐树村高润墓(573)[18]的墓主画像十分接近,应为墓主的形象。傅家画像石中墓主形象还见于第五、六、七石(见图10—12),其中第五石中的墓主头戴鲜卑帽,与太原王郭村娄睿墓壁画中的人物服饰基本相同[19],是典型的北齐鲜卑服饰。在这个问题上,我们虽然无法根据图像准确推断其血统,但可以判断其文化归属。我们至少可以肯定,这一形象不是粟特人,而是一鲜卑人或汉人,属于北齐统治阶层。第二石中的胡人深目高鼻卷发,身穿联珠纹长袍,与安阳石棺床上粟特人的服饰相同(图23),应是粟特人的形象。

傅家第七石亦刻墓主与粟特人交谈的情景(见图12)。其中央站立的人物面容、服饰与第二石坐在筌蹄上的人物一致,也应是墓主。而粟特人谦卑的动态、后面站立的汉人(或鲜卑人)的服饰亦与第二石所见无差异。

图24 江苏徐州洪楼东汉画像石(采自《江苏徐州汉画像石》,图版40)

图25 陕西乾县唐章怀太子墓墓道东壁客使画像(采自周天游主编:《章怀太子墓壁画》,北京:文物出版社,2002年,第42页)

就画面构图形式而言,我们已经找到了第二石的来源;就内容而言,类似第二石与第七石的主题在徐州洪楼东汉画像石中就已经出现(图24)[20]。洪楼画像中坐在中央的人物应为墓主,前来拜见他的客人既有胡人,又有汉人。这种画像很容易使人联想到唐代阎立本的《步辇图》[21]、乾陵61尊蕃王像[22],以及唐代章怀太子墓道中描绘的外国宾客(图25)[23]。文献中也记有此类画作,如梁元帝萧绎“任荆州刺史日,画《蕃客入朝图》,帝极称善。又画《职贡图》并序。善画外国来献之事”[24],王素指出,南北朝时期南北双方以“职贡”盛衰为正统在否之标志,画家往往作《职贡图》以邀宠[25]。因此,傅家第二石应是受到历代帝王“四夷宾服,万方来朝”之类的观念影响,而模仿出的一种程式化图像[26]。

承姜伯勤教授指教,第八石主题应为万灵节(Hamaspath-maedaya)(见图13)。万灵节是祆教从伊朗—雅利安人宗教中继承的节日,定在每年最后一天的夜晚。据说死者的灵魂在这时会返回到生前的居所。为迎接亡灵,人们要洒扫庭除,举行庆典,奉献祭品和衣物。人们在万灵节中吟诵经文:“我们崇拜死者的灵魂(urvan)和那些义人的灵魂(frava š i)。”在新年的曙光即将到来之际,人们在房顶上点起火把。天色渐明时,灵魂又离开人间[27]。“火祆历”全年365天,分为12个月,每月30天,余5天置闰。其岁首每四年须提前一天,故文献对于九姓胡的岁首记载不一[28]。北周北齐时岁首多在六七月份,万灵节也就在这段时间举行。所谓新年,实际上是在夏季[29]。因此,《隋书·石国传》中的一段记载应是对万灵节宫廷活动的描述:

国城之东南立屋,置座于中,正月六日、七月十五日以王父母烧余之骨,金瓮盛之,置于床上,巡绕而行,散以花香杂果,王率臣下设祭焉。[30]

第八石描绘郊外景象,远处的屋宇可能象征“置座于中”的房屋。大象背上的台座应是《石国传》中的床,只是省略了盛烧骨的金瓮。床沿所装点的六个桃形物,应是火焰,说明这种游行的活动是在夜晚举行的。这些特征基本上可以与文献中关于万灵节的记载相符合。

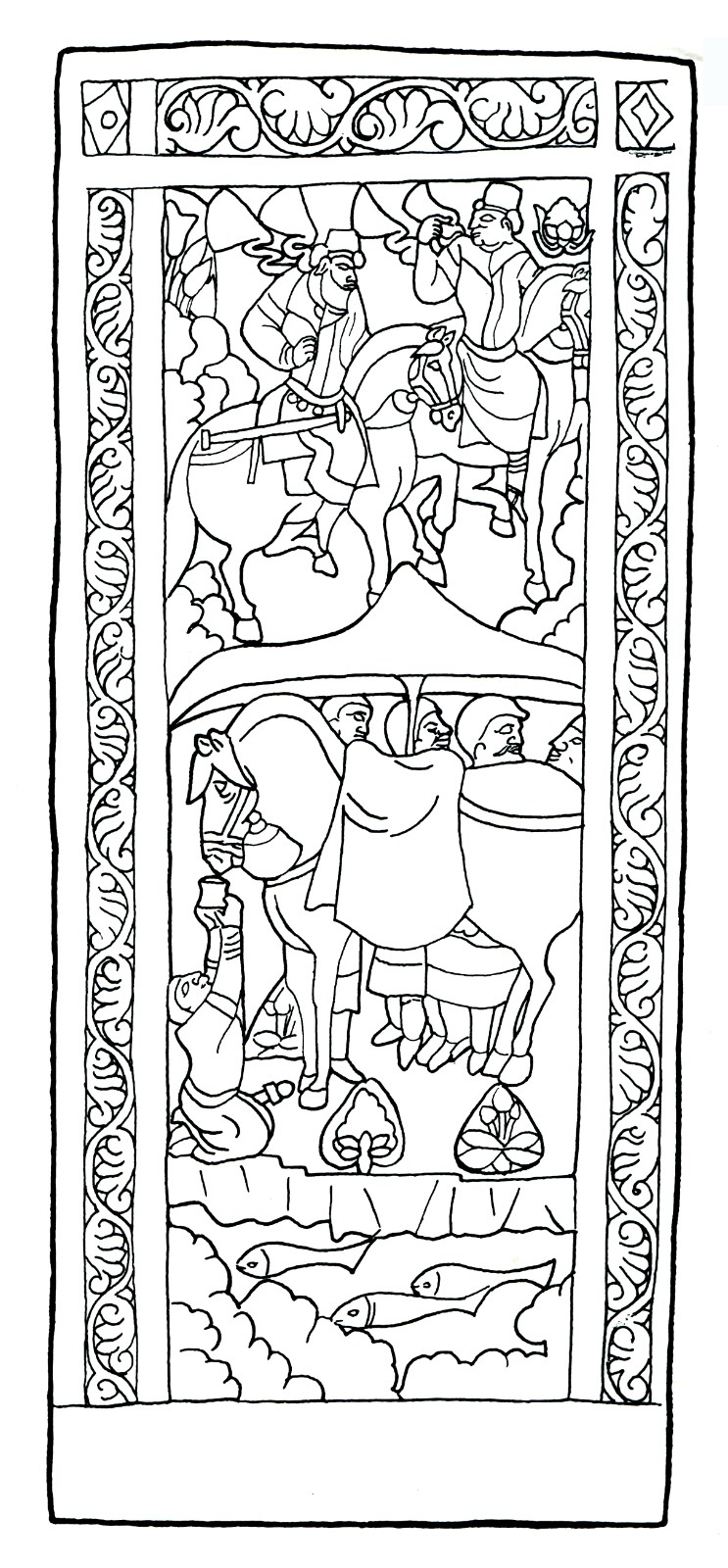

第九石所刻画疑为送葬场面(见图14)。图中四马抬一房屋前行,房屋体量较小,应是一棺。其底部勾栏纤巧通透,说明棺为木质。如上所述,宁想石室和虞弘石棺外形均仿木构的房屋,傅家画像石的形制也是如此。这类仿木结构石棺的流行,说明当时有许多殿堂式木棺存在,厍狄迴洛墓出土的木构房屋除了用作椁而略有不同,其材质和形制都与之类似。

宋齐间著名道士顾欢在批评佛教时曾说:“棺殡椁葬,中夏之制;火焚水沉,西戎之俗。”[31]生活在西域的粟特人葬俗本与汉人不同,流行使用盛骨瓮而不用棺椁。以康国为例,《通典》卷一九三引韦节《西蕃记》云:

国城外别有二百余户,专知丧事。别筑一院,其院内养狗,每有人死,即往取尸,置此院内,令狗食之肉尽,收骸骨埋殡,无棺椁。[32]

入华粟特人的情况已发生了很大变化,他们也使用汉人中流行的石棺和石棺床。但是在汉化的总趋势下,原来的习俗还会有所遗留,墓葬中出现一些奇特的现象。如虞弘石棺中不见尸骨,而摆放随葬品,但石棺底部虚空,似可起到盛骨瓮的作用;安伽墓的尸骨在甬道内,而不在石棺床上,该墓在封闭时室内还曾点火焚烧,墓内缺少随葬品。这些葬具的装饰图像也与北朝汉人或鲜卑人墓葬中画像石和壁画有显著的差别。此外,在傅家第九石送葬的场景中刻一犬,虞弘石棺的图像中也多见犬的形象,应是粟特人养犬食尸遗俗的反映。

图26 日本Miho石棺床上的丧礼画像(郑岩绘图)

这类题材不独在傅家画像石中出现,Miho石棺床围屏上的一幅画像描绘了具有典型祆教特征的丧礼场面(图26)。画面中的丧礼是在野外举行的,其中心有一戴口罩的祭司照料一火坛[33],在他的背后四人手持尖刀“剺面截耳”[34],其余的人低首肃立哀悼。几匹马所载应为丧葬所用物品。在祭司的下方也刻有一犬,应与傅家第九石中的犬含义相同。这一场面与文献中的记载正可吻合,同时也说明墓葬中刻画丧葬内容在当时是比较通行的做法。

傅家第八、九两石构图形式有许多共性,如二者远景均为连绵的山峦,山中皆有一建筑;第八石大象背上的床与第九石马所抬的棺皆为木结构。这似乎说明此两石可以互相呼应,原来的位置可能比较对称。从主题上看,二者也有一定的关系,第九石刻画送葬的情节,第八石表现迎接死者灵魂的活动,皆与死亡、丧葬有关,出现于墓葬中极为合理。

傅家第三、四两石刻画牛车和鞍马(见图8、9),这是北朝艺术中最为习见的题材。如果说北朝壁画中具有偶像性质的正面画像是表现墓主神灵所在的一种符号,那么,牛车、鞍马题材则是表现人物身份的一种固定模式。从西晋开始,高官豪门以牛车为贵,所随葬的陶俑便以牛车和鞍辔马具齐全的乘马为中心。到北朝时期以牛车、鞍马为中心的出行仪卫陶俑数量大增,成为显示死者身份的主要象征。这种题材在墓室壁画、佛教造像中也十分多见,兹不一一备举。

鞍马与牛车作为一种程式化的固定搭配出现,实际上是卤簿的简化形式。《隋书·经籍志》、《历代名画记》等文献都记载有《卤簿图》,数量极多。如《宋书·宗室传》:

(刘韫)在湘州及雍州,使善画者图其出行卤簿羽仪,常自披玩。尝以此图示征西将军蔡兴宗,兴宗戏之,阳若不解画者,指韫形像问曰:“此何人而在舆上?”韫曰:“此正是我。”其庸鄙如此。[35]

周一良认为“绘制出行卤簿之图画,以自炫耀,南北朝以后成为风气,盖不止庸鄙之刘韫而已”[36]。由于这种风气存在,其粉本必然流传极多。

图27 日本Miho石棺床围屏上的鞍马画像(郑岩绘图)

图28 日本Miho石棺床围屏上的牛车画像(郑岩绘图)

在安伽石棺床、Miho石棺床、安阳石棺床上也可见到墓主骑马出行或乘牛车出行的画面,其中安阳石棺床上的仪仗和出行画像的服饰、乘骑、伞盖“与粟特本土大同小异”[37],但Miho石棺床的这类题材却明显有汉化的倾向(图27、28),与一般北齐壁画中所见的同类画面十分相似,也与傅家第三、四两石画面构图相当接近。唐贞观廿一年(647)大唐故洛阳康大农墓志云,康大农父康和为隋定州萨宝,“家僮数百”,“出便联骑”[38],萨宝生前既然有与汉族贵族同样的气派,当然也可在墓葬中采用类似的图像。

傅家第四石右边加工为45°斜面,而第三石牛车画像的两边垂直,因此可以肯定这两幅画像并不正对,应分别属于备马和牛车行列中的一部分,即这两幅画像还有其他与之相配的画像共同构成规模更大的行列。从方向上看,第一石胡人牵驼马画像(见图6)的方向与第四石画像一致,似可与之相连接。此石左边呈斜面,可能与之垂直。目前尚未看到可与牛车相连接的其他画像。

图29 日本Miho石棺床围屏上的骆驼画像(郑岩绘图)

图30 山西太原王郭村北齐娄睿墓壁画中的驼队(郑岩绘图)

第一石刻胡人牵骆驼,原报告认为第一石画像中骆驼驮有成卷的织物,提出“墓主人生前可能是一位从事东西方贸易的商人,他的仆人中有西域乃至中亚的人”。实际上,该骆驼背上的平行线表现的应为行旅所用的毡帐或用于载物的支架[39],所表现的内容与娄睿墓墓道西壁出行画像上层的驼队比较一致。同样的题材也见于Miho石棺床。在Miho石棺床画像和娄睿墓壁画中甚至也都出现了胡人的形象(图29、30)。这些绘画作品与北朝墓葬中常见的陶骆驼一样,是这一时期墓葬中所流行的艺术题材,它们在墓葬中的含义或许应与有关的丧葬观念联系起来考察[40]。

第五石刻墓主骑马,也属卤簿性质的画像,与其他画像的关系不详(见图10);其边饰亦与其他画像不同,原因不明。第六石刻墓主怀拥一长条形几坐于席上,为四分之三侧面,与北朝壁画墓中常见的正面坐像有所差别,且该石右边呈45°角,应不是正壁中央的偶像,与其他诸石的关系也不明确(见图11)。

以上关于傅家图像的分析启发我们对一些原有的观点和方法进行反思。有的研究者将这些图像复原为死者生前的真实经历,指出:

画像在颂扬墓主生平经历的同时,不但细致入微地描绘了墓主当年亲率商队远征西域,从事丝绸外销的生活片断,而且着意刻画了一个前来青州洽谈贸易的外商谒见墓主的场面。(指第二石——引者注)……北齐石室画像中《象戏图》的出现……表明这位青州商人的足迹已经涉及印度河流域的佛教国度。[41]

这一观点试图建立各幅画面之间的联系,建立图像与史实的联系,我也曾赞同过这种思路[42]。但是这种解释不仅在对具体画面内容的认定上存在偏差,而且缺少对一些中间环节的具体分析。这种思路由来已久,是我们研究古代墓葬中的图像时所惯用的[43]。关于傅家画像的传统解释比较有代表性地反映了其中的问题,因此值得加以分析。

首先,画面之间的联系应当建立在对这些石刻原有结构进行复原的基础上。虽然本文没有彻底解决石棺结构复原的问题,但我们已经知道这些画像原来被安排在一个三维空间中,而不是处在同一个平面上;它们往往成对地互相呼应,并不是一套前后连接紧密的“连环画”;画面之间的关系不是时间性的,而是空间性的,因此在画面之间很难找出一种单线的文学性的叙事关系[44]。

其次,问题还出现于我们以往对于“写实”的理解上。傅家画像石线条流畅,人物比例合度,形象生动,是古代美术中难得的写实风格的作品,然而这种写实性的风格很容易对我们理解画像内容产生一种误导,认为这些栩栩如生的作品是对墓主生前活动的忠实再现,这实质上是将作品形式上的写实风格与内容忠实于原型这两个不同的问题等同起来,或者说“写实=现实主义”。这在理论上显然过于简单化,一个相反的例子是西汉霍去病墓前著名的马踏匈奴石雕风格并不“写实”,没有直接刻画霍去病的形象,却恰恰与其生前的事迹密切相关[45]。我们以往对于画像“写实”风格的解读,还有可能在某种程度上受到了长期以来中国官方文艺理论的影响,即认为“现实主义”的最高准则为“真实地再现典型环境中的典型人物”。这一理论长期统治着美术创作与评论,也很容易左右研究古代美术时的思路[46]。

再次,将这些画像解释为一系列具体的事件,很可能受到了阅读文献时习惯思路的影响。而文学语言与绘画语言有不同的特点,如果利用文学手段表现某一具体的事件,就必须具备三个基本的条件:时间、地点、人物,而在这一系列画像中能够明确看到的只有人物这一个因素,而时间与地点的表现往往不十分明确。因此上述观点要成立,就要首先一一证明这些画像的时间、地点具有唯一性,而目前要解决这一问题,还缺乏足够的材料,也就是说,将这一画面解释为一个具体事件的前提条件尚不充分。

从史实到一套图像的形成也有许多中间环节,就傅家画像石而言,诸如葬具的功能、粉本的利用等,都是一些必须考虑的因素。粉本的形成与生活的真实背景或多或少有一定关系,但是这些画面被描绘在葬具上,直接反映的是当时人们的丧葬观念,而不是其生活原型。例如,出现胡人牵骆驼画像的大背景是对外交通与贸易的发达,但是以娄睿墓的胡人牵骆驼壁画与墓志以及正史中关于娄睿的传记进行比较,却很难发现画像与墓主生平之间有直接的联系。

我不否认墓葬中也存在对墓主生平的具体描述,如内蒙古和林格尔小板申东汉墓壁画中的多幅车马行列、城池、府舍的图像题写有墓主不同时期的官位和任职处的地名[47],很可能是对于其仕宦经历的表现。但是这种做法在南北朝时显然发生了变化,墓葬中的各项内容似乎有一种功能的划分,墓主的家世与生平被详细地记述在墓志中,充分利用了文学在叙事方面特有的长处;壁画着重营造丧葬礼仪的空间氛围,大多与真实的事件无关;陶俑则是千人一面,甚至不同的墓葬中出土有使用同一模具制作的陶俑。

粉本被多次借用、复制、选择、组合、改造,所涉及的问题相当复杂。我们认为傅家石棺图像的构图和主题大多取自一些既有的格套,并不意味着否定这套图像所具有的鲜明个性,相反,在许多看似雷同的图像程式中,都有与墓主特殊身份相关的损益,选择什么图像、如何进行改造,都反映出死者文化趣味的独特与复杂,但是对此类问题必须做更为具体的分析。因此,一个更难以解决的问题是:传统的形式难道不可以用来表现一种特定的意义吗?

图31 山东博物馆藏清代刘德培暴动扇面(王书德摄影)

图32 山东潍坊杨家埠年画《空城计》(清版新刻,郑岩收藏)

我曾注意到,山东博物馆藏有一件清代扇面,其画面表现了19世纪60年代初山东淄川农民刘德培暴动的事件(图31),却利用了木版年画《空城计》的构图(图32),原画中的诸葛亮被改造成刘德培的军师,而攻城者成了僧格林沁率领的清兵[48]。这种情况同样也见于傅家画像石中,如傅家第二石在借用现成的粉本时,主题就发生了改变。但是,由于傅家画像石的资料不完整,既缺乏画像石的配置关系,又没有其他文字材料,因此要从根本上解决这一问题是非常困难的。总之,我认为该墓的画像题材和构图大多渊源有自,但同时也不完全排除这些画像的独创性和特殊意义。我所建议的是,在探索其独创性和特殊意义时,必须重视对一些前提条件的讨论,在理论上决不能简单化。

二、傅家画像石的历史背景

近年来青州地区南北朝考古最重要的发现是龙兴寺窖藏出土的大批北朝佛教造像,研究者非常注重这些造像的艺术特征,将其中北齐时期衣服紧窄,衣纹稠密的风格与以曹仲达为代表的“曹家样”联系起来。《历代名画记》卷八云:“曹仲达,本曹国人也。”[49]曹国属于昭武九姓之一,因此,曹仲达是画史上唯一有明确记载的粟特画家。青州北朝佛教造像与这位粟特画家的风格有关,这似乎可以为傅家画像中所出现的粟特美术因素找到一个背景。

但是荣新江的观点更为慎重,他指出,“曹家样”所代表的是一种绘画风格,石刻造像毕竟属于雕塑艺术,二者之间还有一定的距离,“曹仲达的绘画所表现的样式,恐怕首先应当具有粟特美术的特征”。曹仲达活动的主要地区应当在邺城地区,因此包括早年安阳出土的石棺床在内的一些粟特美术品,其作者应是邺城的粟特工匠[50]。换言之,包括虞弘墓在内的几批葬具上粟特风格的雕刻应出自粟特工匠之手。

我们既然不能简单地根据傅家画像推出墓主曾远行到中亚等地的结论,也不能直接将青州美术的风格与曹仲达等画家的活动直接联系起来,那么傅家画像出现粟特美术因素的背景到底是什么?

宿白注意到青州龙兴寺佛造像自东魏晚期开始流行衣裙贴体的新风格,认为这种变化的背景“与6世纪天竺佛像一再东传、高齐重视中亚诸胡伎艺和天竺僧众以及高齐对北魏汉化的某种抵制等似皆有关连”。他提到这些以商贩或伎巧东来中原的胡人在北魏多宅于洛阳,后附高齐东去,颇受恩幸,而迁邺后,东西往返仍极为频繁。宿白特别指出,青州傅家画像石中多见胡人形象,便与这种背景有关[51]。

傅家墓的墓志缺失,只能凭借图像来推断墓主身份。如上文所述,画像中墓主的服饰与面相均表现出与粟特人明显不同的特征,可以判断为汉人或鲜卑人,这是傅家画像石与虞弘、安伽等墓葬的装饰关键性的差别。另一方面,傅家画像石又大量借用了粟特美术的绘画样本,甚至墓主的坐姿也表现出对于异质文化的欣赏和认同。可以得出这样结论:傅家石棺的主人是北齐统治阶层中汉人或鲜卑人的一员,但很可能生前与萨宝等粟特人有相当密切的联系,以致于可以得到萨宝丧葬所用的粉本并乐于加工改造,用在自己的墓室中。

既然傅家画像石与萨宝墓葬的图像有许多相似之处,那么北齐时期青州有无萨宝就是一个值得注意的问题。罗丰1998年曾收集唐代以前文献与墓志中所见的萨宝资料,其中有二人在京师任职,五人在河西地区的凉州和张掖,一人在定州,一人在并州,一人不详[52]。但是萨宝很可能也是一个全国性的官职,国家图书馆藏拓本有唐咸亨四年(673)唐故处士康君墓志,云:“父仵相,齐九州摩诃大萨宝……”[53]姜伯勤认为此处的“摩诃大萨宝”“与一个王朝的全国性职衔有关”[54]。又《隋书·百官志》言及北齐萨宝制度分为“京邑萨甫”和“诸州萨甫”两类[55]。

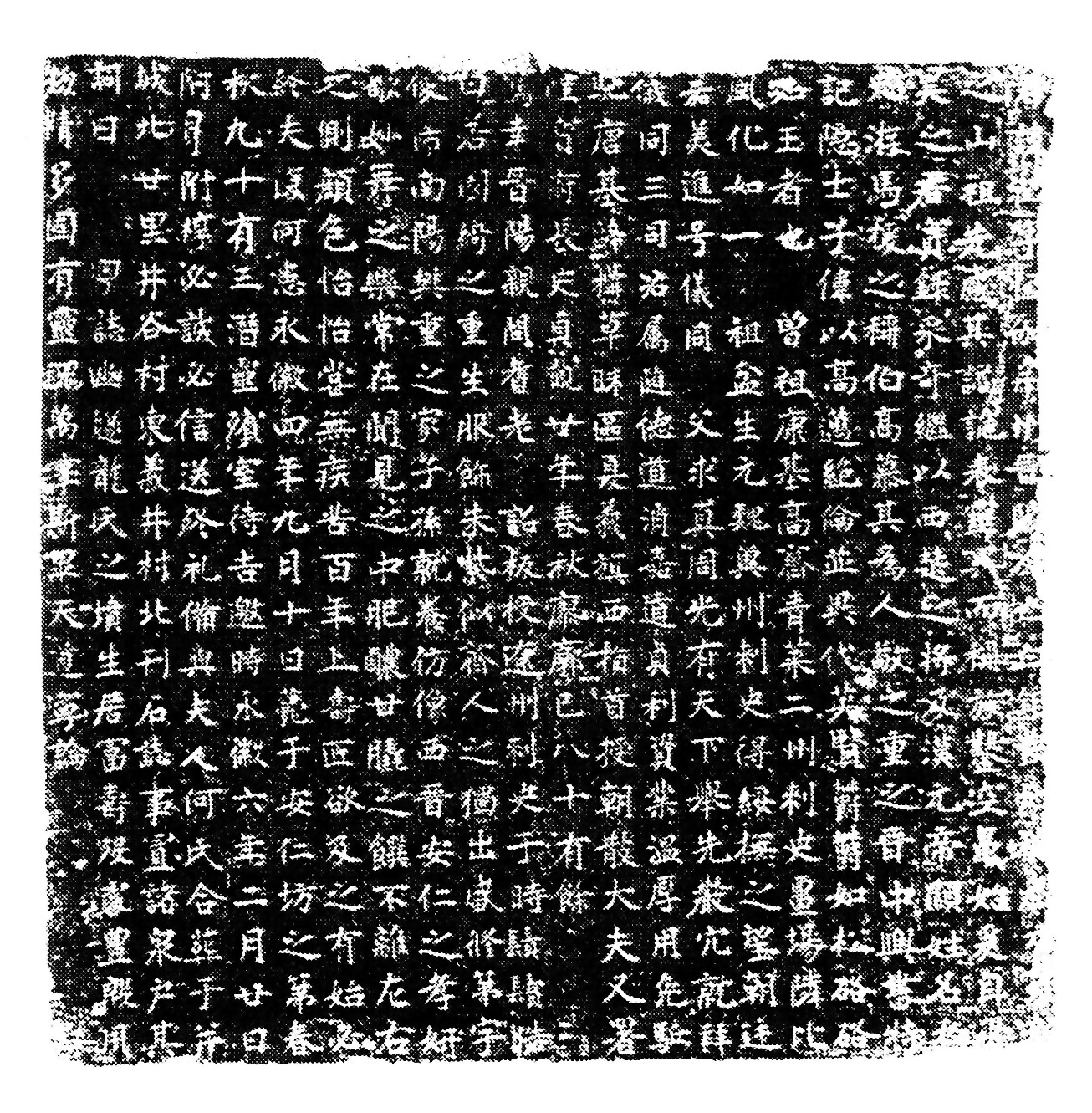

图33 山西太原北郊小井峪出土唐龙润墓志(采自《文物》2001年第4期,第86页)

虽然文献中尚未发现关于北齐青州萨宝的明确记载,但有墓志资料显示,北齐时青州的确可以接触到来自中亚与萨宝有关的人物。荣新江曾引1984年太原北郊小井峪村出土的龙润墓志来说明并州粟特聚落和萨宝府在唐代的影响[56],该墓志对于研究本文的问题同样具有重要价值(图33)。兹引有关文字如下:

君讳润,字恒伽,并州晋阳人也。白银发地□□□蛇龙之山。祖先感其谲诡,表灵异而称族。凿空鼻始,爰自少昊之君;实录采奇,继以西楚之将。及汉元帝,显姓名于史游。马援之称伯高,慕其为人,敬之重之。《晋中兴书》,特记隐士子伟,以高迈绝伦。并异代英贤,郁郁如松,硌硌如玉者也。曾祖康基,高齐青、莱二州刺史,僵(疆)场邻比,风化如一。……□(公)属隋德道消,嘉循贞利,资业温厚,用免驱驰。唐基缔构,草昧区夏。义旗西指,首授朝散大夫,又署萨宝府长史。……永徽四年(653)九月十日,薨于安仁坊之第,春秋九十有三。……永徽六年三月廿日,附身附椁,必诚必信,送终礼备,与夫人何氏合葬于并州城北廿里井谷村东义村北。[57]

荣新江认为,墓志中所谓龙姓来自少昊的说法不足凭信,而在汉文史料和文书中,龙姓一般是西域焉耆国东迁中原以后所用的姓氏[58]。作为焉耆胡后裔的龙润在唐代出任并州萨宝府长史,说明了龙姓与粟特聚落有直接联系。龙润的曾祖龙康基在北齐时曾出任青州刺史,与青州傅家画像石中出现粟特文化因素的事实应非巧合;龙康基、龙润所处时代虽然有别,但他们分别任职于青州和并州,或可说明这两个地区之间存在文化上的联系,这种联系在傅家画像和虞弘石棺画像中再次表现出来。此外,青州地区在北齐时期是否存在粟特聚落,也有待于将来新的考古资料来验证。

图34 甘肃天水石马坪石棺床画像(采自《考古》1992年第1期,第48页)

虞弘石棺图像粟特文化色彩较为纯粹,傅家画像石中原有的粉本显然被做过较大改动,但虞弘石棺的年代比傅家墓晚19年,傅家画像石不可能直接来自虞弘石棺。除了傅家画像石与Miho石棺床画像所表现出的共性以外,在天水石马坪石棺床“屏风1”下部也有与傅家第二石类似的图像(图34)。这些图像之间的相似性可以证明,北朝前后有一些具有鲜明粟特文化色彩的粉本在汉地流传使用。

在华粟特人墓葬装饰的粉本除了人物相貌和服饰、器具等物质文化方面具有中亚民族的特征外,还明显地保留有祆教美术的印记。姜伯勤对安阳石棺床的祭司、火坛等图像进行了研究[59],在虞弘墓、安伽墓也都出现了火坛等形象,Miho石棺床上还有典型的祆教葬礼图像,这些内容可能直接承袭粟特人故土原有的图像体系。另一方面,正如许多学者所注意到的,这些流寓于中国内地的中亚人也有汉化的倾向,不但营建墓葬、使用棺椁,而且其装饰图像也吸收了一些中国传统的题材,例如上文所提到的鞍马和牛车,就很有可能来自内地汉人和汉化鲜卑人的图像系统。随着资料的不断丰富,粟特美术汉化的问题还值得继续探讨。

从傅家画像石可以看到,正在汉化的祆教丧葬美术又被一位非粟特人借用,这对于文化“互动”的理论来说是一个绝好的注脚。这批资料启发我们不仅要注意到外来文化的汉化问题,同时还要关注在外来文化的影响下中国本土文化所发生的变化,即中原民族传统的丧葬美术对异质的粟特美术的吸收、改造与利用。

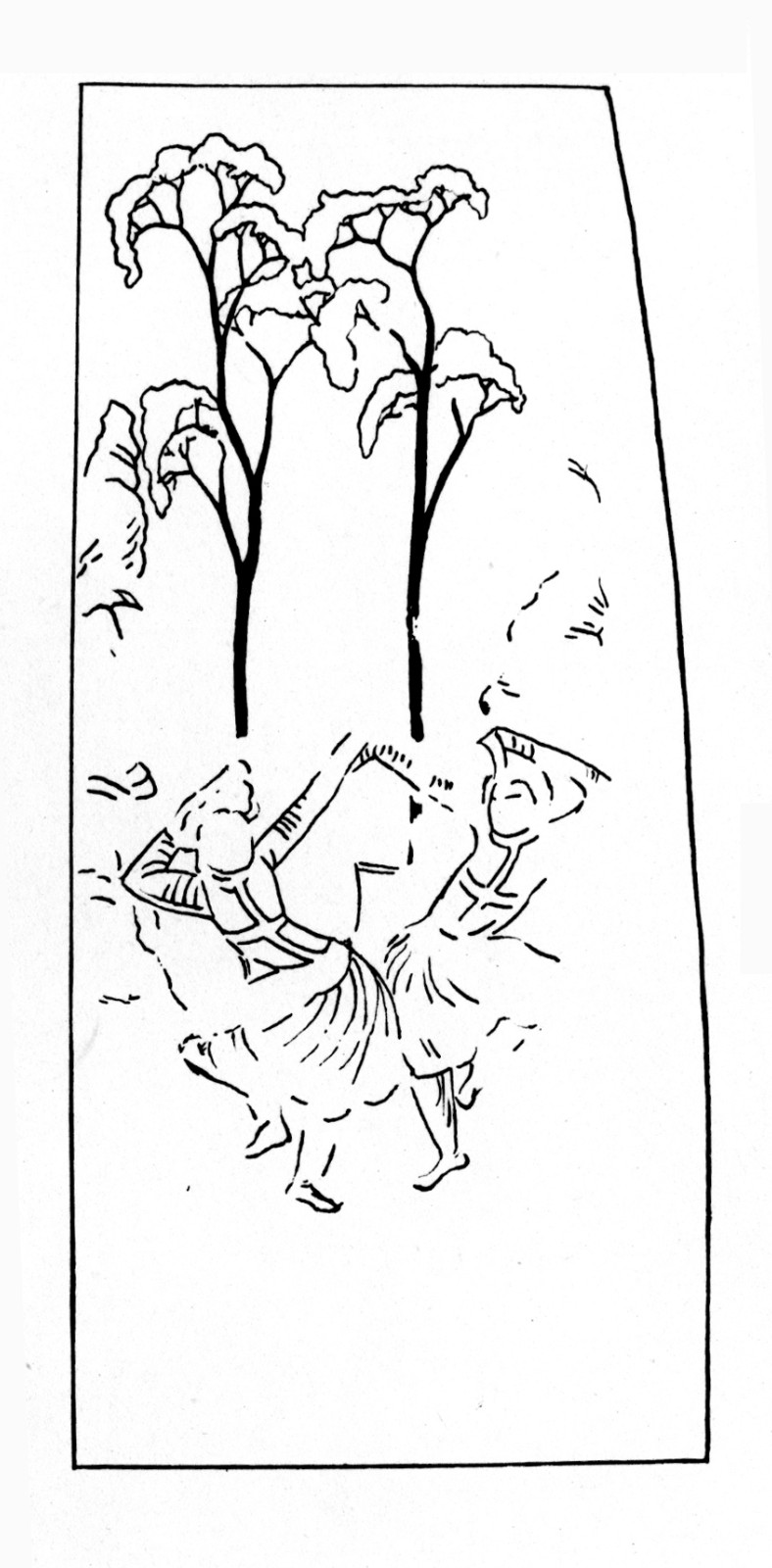

图35 山东临朐冶源北齐崔芬墓壁画中的跳胡舞者(郑岩绘图)

在南北朝美术考古的资料中,我们不难找到一些来自中亚的影响,就山东地区6世纪的考古材料而言,这种影响不仅在佛教造像上有显著的体现,而且在墓葬壁画中也有迹可寻。如距离不远的临朐冶源北齐天保二年(551)崔芬墓壁画中,一方面绘有竹林七贤等汉文化所标榜的人物,另一方面与这些高士画像并列的还有两个跳胡舞的人物(图35)[60],这一图像与1985年宁夏盐池县唐代6号墓石门上雕刻的舞蹈的胡人舞姿极相似,而同一墓地的3号墓出土的何府君墓志称墓主为“大夏月氏人”,可知是六胡州粟特人的一处墓地[61]。但是与崔芬墓和徐敏行墓所不同的是,傅家石棺中所出现的粟特美术色彩不是局部的、少量的,而是比较完整地借用了胡人墓葬的图像样本,因此也就具有特殊的研究价值。

因为缺少背景材料,我们还不清楚为什么这位汉人或鲜卑人要借用一套如此特殊的图像来装饰自己的墓葬。可以看到这种借用并不是全盘抄袭,而是明显留有与墓主本人所属文化相关的改造痕迹。例如傅家画像石并不采用粟特葬具上的浅浮雕,而是延续了北魏洛阳地区的传统,这一点是否与墓主的种族有关,值得注意。又如傅家第二石在构图上采用了粟特人的范式,主题却与原来大相径庭。墓主本人坦然坐在虞弘墓中属于一位尊神的筌蹄上,而旁边的粟特人却被刻画得形体矮小,一副毕恭毕敬的姿态,设计者似乎忘记了画像粉本来源于粟特人这一事实。这种矛盾的现象透露出墓主对于其身份和所属文化根深蒂固的优越感,耐人寻味。

Miho石棺床与安伽石棺床上所见的鞍马和牛车无疑来自中原汉文化,但是当这些题材再次出现于傅家石棺上时,又与Miho画像的构图如此相似,使我们难以判断这些图像的文化属性。这可以作为文化融合与交流的过程中同一图像在不同性质的文化中来回传动的一个典型案例。

无论汉化还是胡化,都是对自身文化的改造和对其他文化的利用,“化”的过程必然受到许多因素的影响,而融合与转化的程度也可以分为不同的层次,所涉及的问题相当复杂。如果将安阳、安伽、Miho的石棺床和虞弘石棺等视为比较典型的入华粟特人丧葬美术的样式,而将崔芬墓等看作典型的汉人丧葬美术的标本,那么傅家石棺则可以当作这二者之间一种特殊的“混同形式”。如上所述,不同性质的文化相互“混同”的现象在这两类既有的传统中就已经存在了,但是,无论在虞弘墓还是崔芬墓,我们都能够比较容易地判断出其文化的基调色彩,而在傅家画像中,基调色彩则大大模糊了。这种现象的存在,提醒我们对于一些习惯使用的方法必须更加慎重。由于傅家墓志缺失,我们在上文不得不借助图像来判断墓主的身份,但是所选取的是服饰和人物相貌这些比较具体的指标。假设当年刻有墓主肖像的几块石板没有被收集到,我们是否可以根据画像的风格等指标来作为判断社会、文化属性的标准呢?同样,如果没有墓志,我们根据壁画能否将固原隋大业六年(610)史射勿墓定为萨宝后裔的墓葬呢[62]?

不同文化之间的交流所带来的变化在不同地区、不同社会阶层中会有所差异,有时表现得比较显著,有时又会比较模糊。青州出现如此一座深受粟特文化影响的墓葬应是一个特例,它与粟特美术的密切联系需要通过一个比较直接的渠道来实现,即与粟特人的流寓和绘画粉本的流传有直接关系。我们必须注意避免把这一墓葬所得出的个别结论简单地普遍化、扩大化,就山东地区所发现的其他北朝墓葬来看,外来文化的影响并不都是如此显著。今后随着考古资料的丰富,我们还需要对墓葬中粟特美术的因素做进一步的定性定量分析,以获得更为具体的认识。

近年来南北朝时青州地区文化成份的复杂性颇受研究者关注。这一地区在东晋十六国后期曾是南燕建都之地,此后相继属东晋、刘宋、北魏、东魏、北齐。青州曾有半个世纪的时间处在南朝前期文化的氛围中;入魏以后,也不断受到来自南朝的影响。因此,青州地区的考古学文化中至少有三个方面的因素,即来自河北京畿地区的影响、来自南朝的影响,以及当地的文化传统,这些因素在佛教造像和墓葬资料中都有不同程度的表现[63]。青州及其附近地区发现的墓葬,如临淄窝托村北朝崔氏墓地[64]、临朐北齐崔芬墓、济南北齐□道贵墓、济南东八里洼北齐壁画墓[65]等,均呈现出多元化的特色,这些墓葬缺乏某种必须严格遵守的规制,特别是壁画等图像表现出更大的自由度和不确定性,与两汉和唐代大一统时期各地文化面貌所表现出的强烈同一性有别,是南北朝时政权分立、人口流徙、思想多元、文化交融的结果。傅家画像石反映出青州一地的文化还存在外来的因素,可进一步加深我们对于这个问题的理解。

附记:本文写作过程中,曾得到杨泓、姜伯勤、巫鸿和李清泉等先生的指教。文章原刊于巫鸿主编《汉唐之间文化艺术的互动与交融》(北京:文物出版社,2001年,第73-109页),后经修改,收入拙著《魏晋南北朝壁画墓研究》(文物出版社,2002年,第236-284页)一书。该文发表后,引起许多研究者的重视,也有不少学者作了新的探讨。然十年之后重读此文,有很多问题让我难以安心。我很难再全面改写本文,但需要对几个问题加以说明。

一、本文所论傅家画像石长期以来在青州市博物馆被镶嵌在展室墙壁中展出,迄今依然。在这种情况下,除了可以约略观察到边缘侧面的情况外,无法观察到其背面的状况。2004年12月,我承纽约大都会亚洲部屈志仁(James C. Y. Watt)先生邀请,赴该馆参加为配合“走向盛唐”(Dawn of the Golden Age)文物展所举办的演讲会,再次看到展览中借展的青州傅家第一石和第二石。由于展出环境改变,我得以观察到两石的背面,发现皆未经打磨,粗糙不平,很像我在《山东临淄东汉王阿命刻石的形制及其他》一文中所讨论的许多汉代小祠堂外壁的情况。因此,傅家画像石原报告对其性质的推测或许不宜轻易否定,即这批石刻很有可能是墓室的墙壁。本文最初发表时,我推断这些石板是石棺的构件,显然证据不足。这次发表,我删除了初稿中的这些推测,包括对于北朝石结构葬具功能和意义的讨论。初稿中也讨论了雕刻技术的问题,考虑到与主题关系不大,也一并予以删除。

图36 新发表的山东青州傅家北齐画像石(青州市博物馆提供)

二、最近,青州市博物馆编:《山东青州傅家庄北齐线刻画像石》(济南:齐鲁书社,2014年)新刊布了一块画像石的残件,其中可以看到一只戴钏的赤足,很可能属于这组画像石的第十件(图36)。这次一并补充在文末,以供今后的研究者参考。

三、文中根据画像中墓主的面相认为死者并非西域人,而可能是内地的鲜卑人或汉人。但这种方法在研究北周康业墓画像时并不适应(见拙作《逝者的面具——汉唐墓葬艺术研究》,北京大学出版社,2013年,第219—265页)。不过,康业墓尚不是判断傅家墓墓主身份直接的材料。在目前看来,我对傅家墓主族属的推断仍不失为较慎重的假说,但新的材料的确再次提醒我们,对于古代墓葬画像的复杂性要有充分的认识。

注释:

[1] 山西省考古研究所、太原市考古研究所、太原市晋源区文物旅游局:《太原隋代虞弘墓清理简报》,《文物》2000年第1期,第27—52页。

[2] 陕西省考古研究所:《西安北郊北周安伽墓发掘简报》,《考古与文物》2000年第6期,第28—35页。

[3] 万绳楠整理:《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》,合肥:黄山书社,1987年,第292页。

[4] 荣新江认为鱼国不可考,从虞弘祖父仕任于柔然来看,应属西北胡人系统。但虞弘显然与粟特人关系密切,所以才被任命为检校萨保府官员。林梅村认为鱼国属于北狄系统的稽胡,源于铁勒,深受粟特文化影响,信仰祆教。荣新江:《隋及唐初并州的萨宝府与粟特聚落》,《文物》2001年第4期,第84页;该文又见氏著:《中古中国与外来文明》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年,第169—180页;林梅村:《稽胡史迹考——太原新出虞弘墓志的几个问题》,《中国史研究》2002年第1期,第71—84页。

[5] 天水市博物馆:《天水市发现隋唐屏风石棺床墓》,《考古》1992年第1期,第46—54页。

[6] 姜伯勤:《安阳北齐石棺床的图像考察与入华粟特人的祆教美术》,中山大学艺术学研究中心编:《艺术史研究》第1辑,广州:中山大学出版社,1999年,第151—186页。

[7] Gustina Scaglia, “ Central Asians on a Northern Ch’ i Gate Shrine, ” Artibus Asiae, vol. XXI, 1, 1958, pp. 9- 28.

[8] Annette L. Juliano and Judith A. Lerner, “ Cultural Crossroad: Central Asian and Chinese Entertainers on the Miho funerary Couch, ” Orientations, October, 1997, pp. 72- 78.

[9] 这些数据是报告作者夏名采调查所得,但与他在另一篇文章中发表的数据有所不同:“墓室长、宽各近3米;墓门在南,宽约1米;墓门外应有墓道,长、宽不详。”这套数据可能是将这批画像石板认定为墓壁后,根据石板的数量与尺寸对原数据进行了调整。见夏名采:《丝路风雨——记北齐线刻画像》,夏名采主编:《青州市文史资料选辑》第11辑,青州,1995年(内部发行),第144—149页。

[10] 山东省益都县博物馆夏名采:《益都北齐石室墓线刻画像》,《文物》1985年第10期,第49—54页。

[11] 夏名采:《青州傅家北齐画像石补遗》,《文物》2001年第5期,第92—93页。

[12] 薄小莹:《吐鲁番地区发现的联珠纹织物》,《纪念北京大学考古专业三十周年论文集》,北京:文物出版社,1990年,第333—334页。

[13] Guitty Azarpay, “ Some Iranian Iconographic Formulae in Sogdian Painting, ” Iranica Antiqua, XI, pp.174-177.

[14] 姜伯勤:《安阳北齐石棺床的图像考察与入华粟特人的祆教美术》,第166—167页。

[15] 关于筌蹄的考证,见孙机:《唐李寿石椁线刻〈侍女图〉、〈乐舞图〉散记》,氏著:《中国圣火————中国古文物与东西文化交流中的若干问题》,沈阳:辽宁教育出版社,1996年,第209—211页。

[16] 珊瑚在当时被视为珍宝,往往是皇帝赏赐大臣和官僚争豪斗富之物,见刘义庆撰,刘孝标注,杨勇校笺:《世说新语校笺》,北京:中华书局,2006年,第791页;又该书第791页刘孝标页注引《南州异物志》曰“珊瑚生大秦国”云云,故珊瑚有可能由善贾的粟特人带入中国。

[17] 济南市博物馆:《济南市马家庄北齐墓》,《文物》1985年第10期,第45、46页。

[18] 磁县文化馆:《河北磁县北齐高润墓》,《考古》1979年第3期,图版柒。

[19] 山西省考古研究所、太原市文物考古研究所:《北齐东安王娄睿墓》,北京:文物出版社,2006年。

[20] 江苏省文物管理委员会:《江苏徐州汉画像石》,北京:科学出版社,1959年,图版肆拾。

[21] 故宫博物院:《中国历代绘画:故宫博物院藏画集》,北京:人民美术出版社,1978年,第36—37页。

[22] 王子云:《陕西古代石雕刻I》,西安:陕西人民美术出版社,1985年,图版45。

[23] 陕西省博物馆等唐墓发掘组:《唐章怀太子墓发掘简报》,《文物》1972年第7期,图版贰,1。

[24] 张彦远撰、秦仲文、黄苗子点校:《历代名画记》卷七,北京:人民美术出版社,1963年,第145页;该书卷三亦录梁元帝《职贡图》。中国国家博物馆藏有宋人摹《职贡图》一卷,图绘各国使者,其原作被认为出自南朝梁萧绎之手。江苏省美术馆编:《六朝艺术》,“顾恺之、萧绎绘画长卷四款”之三。

[25] 王素:《梁元帝<职贡图>新探——兼说滑及高昌国史的几个问题》,《文物》1992年第2期,第72页。

[26] 这种不同社会阶层之间图像程式的“借用”是一种普遍现象,如临朐海浮山北齐天保二年(551)崔芬墓中的墓主出行画像,就与龙门石窟所见的皇帝礼佛图、皇后礼佛图,以及传为顾恺之所作的《洛神赋图》中曹植的形象无异。关于这一图式的讨论,见杨泓:《美术考古半世纪——中国美术考古发现史》,北京:文物出版社,1997年,第229页;李力:《北魏洛阳永宁寺塔塑像的艺术与时代特征》,巫鸿主编:《汉唐之间的宗教艺术与考古》,北京:文物出版社,2000年,第364—367页。

[27] 龚方震、晏可佳:《祆教史》,上海:上海社会科学出版社,1998年,第51页。

[28] 蔡鸿生:《唐代九姓胡与突厥文化》,北京:中华书局,1998年,第32—33页。

[29] 姜伯勤:《安阳北齐石棺床的图像考察与入华粟特人的祆教美术》,第172—173页。

[30] 《隋书》,北京:中华书局,1973年,第1850页。

[31] 《南齐书》卷五十四《顾欢传》,北京:中华书局,1972年,第931页。

[32] 《通典》,北京:中华书局,1984年,第1039页。

[33] 祆教火坛和祭司的图像也见于安阳石棺床,有关论述见姜伯勤:《安阳北齐石棺床的图像考察与入华粟特人的祆教美术》,第159—160页。

[34] 关于这一细节,韩伟解释为手执燃料的陪祭者,不确,从发表的图版看,四人手中所持为刀。韩伟:《北周安伽墓围屏石榻之相关问题浅见》,《文物》2001年第1期,第92页。关于九姓胡丧礼中“剺面截耳”习俗的考释,见蔡鸿生:《唐代九姓胡与突厥文化》,第24—25页。

[35] 《宋书》,北京:中华书局,1974年,第1466页。

[36] 周一良:《魏晋南北朝史札记》,第165页。

[37] 姜伯勤:《北齐安阳石棺床画像石与粟特人美术》,第166页。

[38] 周绍良:《唐代墓志汇编》上册,上海:上海古籍出版社,1992年,第96页。

[39] 关于南北朝隋唐时期毡帐形制的讨论,见吴玉贵:《白居易“毡帐诗”所见的唐代胡风》,荣新江主编:《唐研究》第5卷,北京:北京大学出版社,1999年,第401—420页。

[40] 关于这一问题的专题研究,见Elfriede Regina Knauer, The Camel’s Load in Life and Death: Iconography and Ideology of Chinese Pottery Figurines from Han to Tang and their Relevance to Trade along the Silk Routes, Zürich: AKANTHVS, Verlag Für Archaologie, 1998。 荣新江对该书的评论见《唐研究》第5卷,第533—536页。

[41] 齐涛:《丝绸之路探源》,济南:齐鲁书社,1992年,第157—249页。此外夏名采关于该墓的报告也持类似的观点。

[42] 郑岩、贾德民:《汉代卧驼铜镇》,《文物天地》1993年第6期,第36—37页。

[43] 相关讨论见郑岩:《“客使图”溯源——关于墓葬壁画研究方法的一点反思》,陕西历史博物馆编《唐墓壁画国际学术研讨会论文集》,西安:三秦出版社,2006年,第165-180页。

[44] 有关方法论的研究,见蒋英炬:《汉画像石考古学研究絮语——从对武梁祠一故事考证失误说起》,山东大学考古学系编:《刘敦愿先生纪念文集》,济南:山东大学出版社,1998年,第431—437页;Wu Hung, “ What is Bianxiang变相?--On the Relationship between Dunhuang Art and Dunhuang Literature, ” Harvard Journal of Asiatic Studies, 52. 1 ( 1992 ) pp.111-192.

[45] 金维诺:《秦汉时代的雕塑》,氏著:《中国美术史论集》,北京:人民美术出版社,1981年,第50页。

[46] 有学者指出,中国文艺理论中“再现”一词是对representation的误译,而这个词在西方已不是“再现(摹仿式)”,而是“表现”、“表象”、“象征”等意义。转引自周汝昌:《红学的深思》,文池主编:《在北大听讲座(第三辑)——思想的魅力》,北京:新世界出版社,2001年,第37页。

[47] 内蒙古自治区博物馆文物工作队:《和林格尔汉墓壁画》,北京:文物出版社,1978年,第10—19页。

[48] 郑岩:《一幅珍贵的年画》,《文物天地》1995年第4期,第32—34页。

[49] 张彦远撰,秦仲文、黄苗子点校:《历代名画记》,第157页。

[50] 荣新江:《粟特祆教美术东传过程中的转化——从粟特到中国》,巫鸿主编:《汉唐之间文化艺术的互动与交融》,北京:文物出版社,2001年,第52—54页;荣新江:《中古中国与外来文明》,第301—325页。

[51] 宿白:《青州龙兴寺窖藏所出佛像的几个问题——青州城与龙兴寺之三》,《文物》1999年第10期,第44—59页。

[52] 罗丰:《萨宝:一个唐朝唯一外来官职的再考察》,荣新江主编:《唐研究》第4卷,北京:北京大学出版社,1998年,第217—219页。

[53] 周绍良:《唐代墓志汇编》上册,第571—572页。

[54] 姜伯勤:《萨宝府制度源流论略》,饶宗颐主编:《华学》第三辑,北京:紫禁城出版社,1998年,第294页。

[55] 《隋书》,第756页。

[56] 荣新江:《隋及唐初并州的萨宝府与粟特聚落》,《文物》2001年第4期,第86—87页。

[57] 《隋唐五代墓志汇编·山西卷》,天津:天津古籍出版社,1991—1992年,第8页;《全唐文补遗》五,西安:三秦出版社,1998年,第111页。

[58] 荣新江:《龙家考》,《中亚学刊》第4辑,北京:北京大学出版社,1995年,第144—160页。

[59] 姜伯勤:《北齐安阳石棺床画像石与粟特人美术》,第159—160页。

[60] 山东省文物考古研究所、临朐县博物馆:《山东临朐北齐崔芬壁画墓》,《文物》2002年第4期,第4—25页。

[61] 宁夏回族自治区博物馆:《宁夏盐池唐墓发掘简报》,《文物》1988年第9期,第43—56页。

[62] 史射勿墓志称:“公讳射勿,字槃陀。平凉平高县人也,其先出自西国。曾祖妙尼,祖波波匿,并仕本国,俱为萨宝。”但墓葬中壁画的题材和布局与宁夏固原深沟村发掘的北周天和四年(569)柱国大将军、原州刺史河西公李贤墓葬中的壁画一脉相承,而看不出有明显的粟特文化色彩。宁夏文物考古研究所、宁夏固原博物馆:《宁夏固原隋史射勿墓发掘简报》,《文物》1992年第10期,第15—22页;宁夏回族自治区固原博物馆罗丰编著:《固原南郊隋唐墓地》,北京:文物出版社,1996年,第7—30页,彩色图版1—8。

[63] 杨泓:《关于南北朝时青州考古的思考》,《文物》1998年2期,第46—53页。

[64] 山东省文物考古研究所:《临淄北朝崔氏墓》,《考古学报》1984年第2期,第221—244页;淄博市博物馆、临淄区文管所:《临淄北朝崔氏墓地第二次清理简报》,《考古》1985年第3期,第216—221页。

[65] 山东省文物考古研究所:《济南市东八里洼北朝壁画墓》,《文物》1989年第4期,第67—78页。