本书的第一幅插图是湖南长沙马王堆1号西汉墓出土的帛画(图1)[1]。近几十年来,这幅帛画已经家喻户晓,公众可以在博物馆、教科书、邮票、互联网,乃至日常生活用品的包装设计中看到其真身以及所衍生出的种种图像。除了被置于历史学、考古学、神话学、民俗学等学科中加以描述和阐释,通过美术史家的写作,它也成为中国美术传统的重要一页。从这一页向后翻,我们还可以看到顾恺之、董源、张择端、黄公望、董其昌、石涛、徐悲鸿,乃至徐冰等艺术家的名字以及他们的作品[2]。一项偶然的考古发现何以成为美术史著作屡屡征引的“经典”?我们应该用什么语言来描述和解读它?

图1 湖南长沙马王堆1号西汉墓出土帛画(采自中国古代书画鉴定组:《中国绘画全集》第1卷,北京、杭州:文物出版社、浙江人民美术出版社,1997年,第3页,图版3)

实际上,马王堆帛画的“美术史研究价值”并非与生俱来,在墓葬被发掘之前,其意义主要存在于与墓主人的关系上——伴随着西汉长沙国的轪侯夫人长眠于封闭严密的墓穴中;两千多年前,它还可能出现于与丧葬有关的一系列仪式中,与参加仪式的人产生各种联系。换言之,在被制作和使用时,其内部、外部种种物质和非物质的因素,都不是以艺术的名义存在和展开的。1972年的考古发掘使这幅帛画得以重生。从两千多年的大梦中醒来,帛画色彩如新。但是,它所面对的不再是当年的长沙国、汉王朝,而是当今的长沙市、中国、世界,它与原来主人的关系,与其所属时代、地域、制度、习俗等的关系不再是其唯一的文化坐标值。

像马王堆帛画这样的古代墓葬材料进入中国美术史写作,说到底是新的学术理念与古老材料的交汇;在技术层面上,则是美术史与考古学两个学科的交汇。尽管这种交汇已经有了近一个世纪的实践,但是还远没有完成,我们时时处在十字路口上。在这样的背景下,有必要回顾一下美术史学界对于古代墓葬研究的历程,以便做出更加自觉的选择。限于篇幅,我在这里无法详细梳理具体材料和研究成果,而偏重于对相关概念和方法的反思。

一

我们在传统文献中时常可以读到有关古代墓葬的文字,或记载与死亡相关的事件和礼仪[3],或提及零散出土的遗物,或铺陈一些离奇的传说。成书于6世纪初的郦道元的《水经注》是一部内容宏富的地理百科全书,其中提到的古代陵墓多达260余处。书中的叙述和论说往往基于实地考察的材料,反映出作者作为一位地理学家和史学家的专业眼光。首次提及古代墓葬材料的美术史著作是唐人张彦远的《历代名画记》[4]。该书所收录的绘画作品既包括卷轴、屏风、画幛,也包括大量寺观壁画,取材远比后世的画史著作广泛。张彦远还将东汉大儒赵岐列入“叙历代能画人名”[5],原因是赵岐生前曾在自己预先修建好的墓室中作画。张彦远所依据的是范晔《后汉书·赵岐传》的记载[6],这几乎是传统画史中唯一提到的墓葬壁画的例子。张彦远将这个故事收入书中,是因为“上古质略,徒有其名,画之踪迹,不可具见”[7],所以只好求助于时代更早的文献,但是,这并不说明他清楚地意识到了墓葬壁画在美术史写作中的价值,例如大量唐墓壁画的材料就没有进入张彦远的视野。

宋代以后,金石学兴盛,相关著作所收录的青铜器、碑志、玉器等有不少出自古代墓葬。但是,以证经补史为主要目的,以考订文字为基本手段的金石学,极少注意古物艺术价值的研究,更不会刻意强调古物与墓葬的关联。

清末光绪年间(1875—1908)修建河南开封至洛阳的汴洛铁路(今陇海铁路的一部分)时,在洛阳邙山发现大量色彩鲜艳的唐代釉陶墓俑。其中少部分流入北京的古董市场,直到光绪三十三年(1907)被罗振玉发现后[8],其艺术与历史价值才开始被认识到,这些墓俑也获得了“唐三彩”的定名。与此同时,大批唐三彩已流散于国外收藏家和博物馆的手中。在西方学者撰写的中国美术史著作中,以唐三彩为代表的墓俑多出现于有关“雕塑”的章节中。在中国,鲁迅、郑振铎等人也收藏此类物品[9],他们将这些用于随葬的明器认定为“艺术品”,赋予了它们新的生命。

图2 美国波士顿美术馆展出的洛阳“八里台”西汉墓壁画(郑岩摄影)

图2 美国波士顿美术馆展出的洛阳“八里台”西汉墓壁画(郑岩摄影)

此外,墓葬中的“绘画”也被发现。最早的例子是洛阳“八里台”西汉墓室壁画[10]。这是绘在由五块空心砖拼砌而成的一堵梯形山墙上的壁画,大约在1916年前后出土于洛阳郊区的一座西汉晚期墓葬。墓砖从墓室中被拆出后,经上海商人转手盗卖出中国。1925年,巴黎古董商卢芹斋(C. T. Loo)将竞拍所得的这组文物转赠给美国波士顿美术馆(Museum of Fine Arts, Boston)[11]。此后,这组壁画便频频出现于西方各种中国美术史的著作中。但是,与我在该馆所拍摄的这组壁画的全貌(图2)不同,多数著作选取的只是壁画的一个局部(图3),它的材质被忽略,更不必说原来在墓葬中的位置。经过对图片的剪裁,它更像一幅“画”,就像我们在纸或帛上所看到的画面一样方正。与赵岐的作品只呈现于文献的状况不同,“八里台”壁画使得美术史的叙事不再停留在文字层面,更增添了图像证据。但是,二者在某些方面又是相似的:其一,它们都满足了史家将绘画史的时间维度向更早时代延伸的目的;其二,它们都在“画”的概念下被描述和阐释。这两个方面的影响一直到今天还可以看到。

图3 高居翰(James Cahill)所著《中国绘画》(Chinese Painting)一书的插图只选取了洛阳“八里台”汉墓壁画的一个局部,这是很多中国美术史著作常见的方式。(James Cahill, Chinese Painting, New York: Rizzoli International Publications, Inc., 1977, p. 13)

总体上说,20世纪的中国美术史研究处于传统学术向现代学术的转型中。在这个过程中,西方和日本学者的同类著作自然被援为“公例”。早期出自中国学者之手的一些美术史讲义就源于对国外同类著作的编译,其基本架构与国外的中国美术史著作差别不大[12]。与此相伴,20世纪中国的美术学院也是直接或间接地(如通过学习日本或苏联)按照西方的“公例”建立的,而美术史教材的第一批读者往往设定为美术院校的学生,因此,西方美术史著作中常见的“绘画、雕塑、建筑、工艺美术”的四分法就被长期套用在中国美术史的材料上。所以,上述对于“八里台”壁画的处理方式,在中外学者的著述中均普遍存在。

中国拥有上千年的“画学”传统,当西方美术的分类系统与中国材料对接时,最容易处理的概念是“绘画”。20世纪美术史学者们对于彩陶和墓室壁画持续的兴趣,很大程度上与中国“画学”的传统以及西方“绘画”的概念相关。在80年代开始出版的60卷本《中国美术全集》,以及后来陆续出版的近300卷的《中国美术分类全集》中,“绘画”类作品年代最早的是史前时期的彩陶,其次是汉唐时代的墓室壁画、画像石、画像砖。这些出土于墓葬的材料与出于名家手笔的传世品并肩而立,构成了中国绘画史的“全集”。

图4 青海乐都柳湾马家窑文化马厂类型895号墓(采自图版青海省文物管理处考古队、中国社会科学院考古研究所:《青海柳湾——乐都柳湾原始社会墓地》下,北京:文物出版社,1984年,图版14.1)

图4 青海乐都柳湾马家窑文化马厂类型895号墓(采自图版青海省文物管理处考古队、中国社会科学院考古研究所:《青海柳湾——乐都柳湾原始社会墓地》下,北京:文物出版社,1984年,图版14.1)

从总体上看,彩陶研究至今仍是考古学家的专利,而没有成为美术史家所关注的热点领域,其在美术史写作中的价值主要体现于通论性著作中。它们与玉器、岩画等史前遗存一起,使得中国美术的时间跨度向前大大延展,充分显示出“源远流长”的特征。彩陶纹样实际上只是器物外表的装饰,在许多图录中,纹样的“展开图”将有曲度的器物表面转化为二维的平面,其中图像内容比较复杂的一类,确乎成了地道的“画”,但随葬彩陶的墓葬却很少被提到(图4)。

同样,在研究墓葬中以雕刻或模印工艺制作的画像石、画像砖时,传统的拓片技术得到了广泛的应用。拓片使得画像砖石更具有“画”的特征,很多时候,人们研究的不是砖石本身,更不是它们所属的墓葬,而是捶拓在宣纸上的黑白影像(图5)。有很多研究者将汉代墓室壁画、画像石、画像砖,以及漆器和铜镜图案等统称为“汉画”,进一步强化了与“绘画”概念的对接。湖南长沙陈家大山和子弹库战国墓葬出土的两幅帛画[13],则被很多研究者描述为“最古老的卷轴画”。

图5 四川郫县出土东汉制盐画像砖及其拓片(照片由四川省博物馆提供,拓片采自魏学峰主编:《中国画像砖全集·四川画像砖卷》,成都:四川美术出版社,2005年,第81页,图110)

图5 四川郫县出土东汉制盐画像砖及其拓片(照片由四川省博物馆提供,拓片采自魏学峰主编:《中国画像砖全集·四川画像砖卷》,成都:四川美术出版社,2005年,第81页,图110)

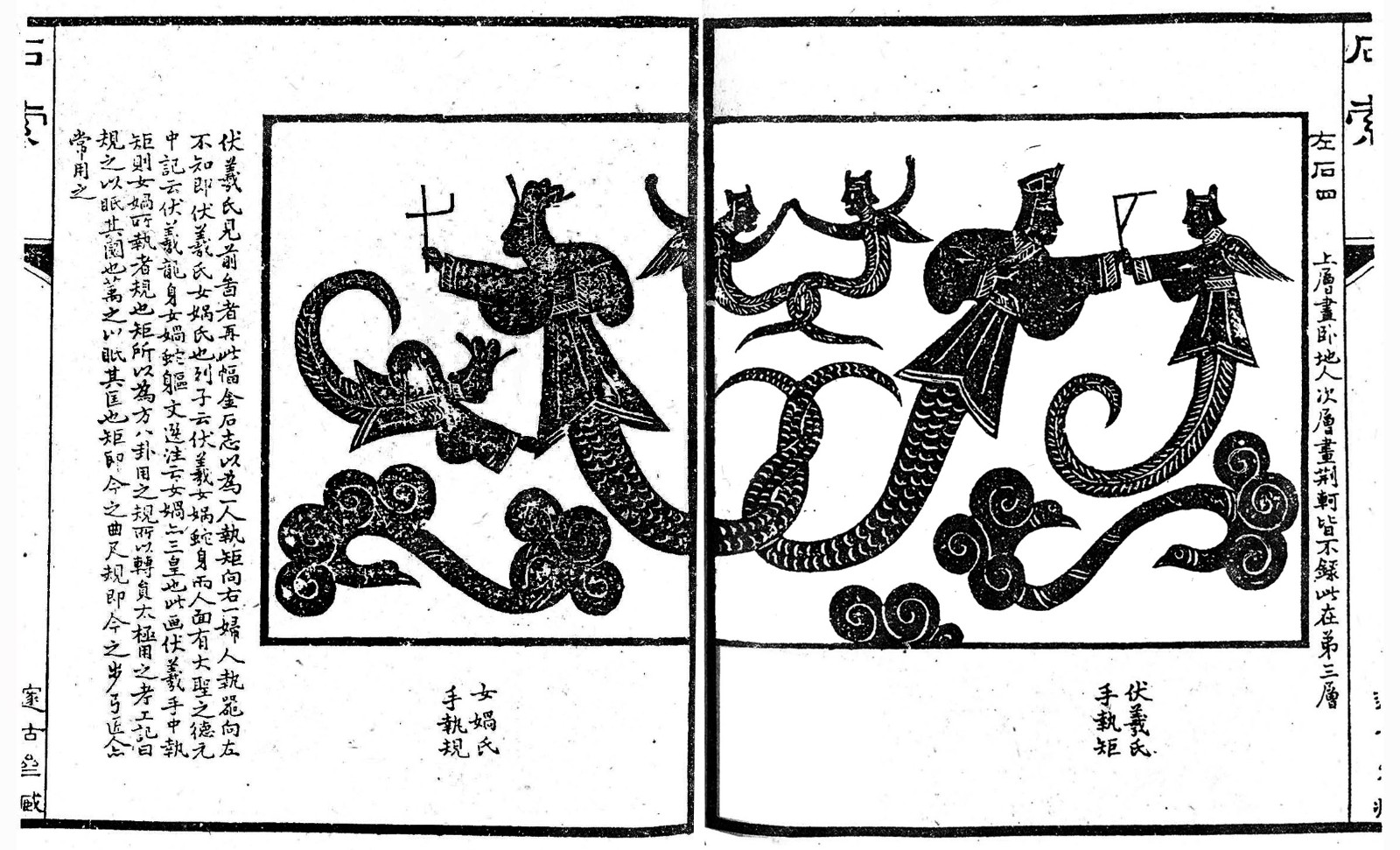

对材料属性的认定,决定了研究者提出问题的出发点和所采用的方法。在相关研究中,对于图像主题的考证和风格的讨论是最常见的两个方面。关于长沙马王堆1号墓帛画的细致解读是前者的代表,研究者除了关注画面内部各个部分之间的关系,还借助于同时期的文献典籍。这样的做法虽然类似于西方美术史的图像志(Iconography)研究,但实际上更多地来源于中国固有的考据传统,如清代冯云鹏、冯云鹓的《金石索》一书就对照文献,对山东嘉祥东汉武氏祠的画像内容进行了详细考证,成绩极大(图6)。在这样的研究中,学者们除了使用文献,同时也注意寻求画面内部各个细节之间的逻辑关系,最后达到图像与文献的互证。对主题的考证为进一步研究图像的意义奠定了必要的基础,这方面的成果十分丰富。但也有较多的论著将文字和图像之间的关系看得过于简单,其结论难免穿凿附会。

图6 冯云鹏、冯云鹓《金石索》之一页。在摹刻的画像旁边,可以读到作者针对画面内容所作的考证。(采自冯云鹏、冯云鹓:《金石索》,北京,书目文献出版社,1996年,第1448、1449页)

图6 冯云鹏、冯云鹓《金石索》之一页。在摹刻的画像旁边,可以读到作者针对画面内容所作的考证。(采自冯云鹏、冯云鹓:《金石索》,北京,书目文献出版社,1996年,第1448、1449页)

相较于对主题的考证,美术史家的兴趣更多地体现于对图像风格的关注。如《中国美术全集·墓室壁画》中的一张图版选取了山西太原北齐娄叡墓壁画中门吏的头部[14],整套图像的主题因而变得难以理解,但是,用笔和设色的方式却由此凸现出来(图7)。这样,对于风格的讨论,就很容易局限于技法等问题上,而这恰恰是人们在研究卷轴画时常常关心的问题。

图7 壁画局部的照片使得其用笔和设色的特征十分突出(采自宿白主编:《中国美术全集·绘画编12·墓室壁画》,图版67)

面对中古时期的考古材料,关于样式的讨论也是一个持续的热点。对于样式的描述,如“曹衣出水”、“吴带当风”,往往来源于传世文献。这些文字具有极强的概括力,弥足珍贵,但同时它们也有可能造成我们观察图像时先入为主的限定,阻碍了对于其他形式特征的关心。

在《历代名画记》一书中,张彦远曾为绘画风格样式的逻辑关系提供了一个解释性框架,即画家的“师资传授”。这种类似于汉晋谱牒之学的框架使得作品与作者联系在了一起。但是,考古发现的墓室壁画并没有类似赵岐事迹的背景,我们对其作者一无所知。笼罩在传统绘画史的叙事习惯中,许多研究者执着于对墓室壁画作者的推考。如有人认为北齐娄叡墓壁画中的人马出自杨子华手笔[15],江苏丹阳南朝墓葬中的竹林七贤与荣启期砖画与顾恺之、陆探微或戴逵有关[16]。这样的思路显然受到传统画学研究强大的影响。

与墓室壁画的情况相似,墓俑和神道石刻常常被美术史家认定为“雕塑”。但是,在近代之前并没有系统的中国雕塑史写作。阿部贤次(Stanley K. Abe)研究了19世纪末、20世纪初中国宗教和陵墓石刻被中外古董商、收藏家和学者们收集的过程,从中可以看到中国古代宗教偶像、陵墓石刻等如何被转化为“雕塑”[17]。在20世纪中国美术史的写作中,西方雕塑史成为一个强大的参照系,学者们试图构建起一个与之相对应和抗衡的中国雕塑传统。在这个过程中,西方雕塑的术语被大量借用来描述中国作品,如此一来,对一尊石雕菩萨像最高的赞誉便是“东方维纳斯”,对于秦始皇陵兵马俑的赞美与颂扬古希腊巴特农神庙浮雕的语言如出一辙。实际上,直接以西方雕塑的术语来描述中国材料,而不是结合中国历史文化背景对其加以修正,无论如何也无法构建起与西方相对应的中国雕塑史,这就像我们以中国“书法”的概念和术语去写一部“欧洲书法史”一样。

陵园布局和墓室结构可以被归入“建筑”一类。在刘敦桢主编的《中国古代建筑史》中,每个历史时段都有“陵墓”一节[18]。但是,现有的建筑史著作主要侧重于类型和结构的描述,而很少论及建筑的艺术特征以及与历史和文化的关系。在中国高校使用的大部分中国美术史讲义中,建筑只是在形式上加入了“美术”的大家庭,却远没有成为其有机的组成部分。讲义中出现的多是建筑立面的照片,而很少采用反映其法式结构的测绘图。也就是说,除了大致的外在形象,建筑史家所关心的建筑结构并没有得到美术史讲义编写者足够的重视。不谈结构,其艺术价值自然也无法深究。至于墓室建筑,讲义中更是绝少提及,在论及壁画和随葬品时,很少采用墓室平面图或剖面图。

在通史写作中,对于随葬品则往往择其“精美”者,按照质地进行分类和重新排列后,归入“工艺美术”的章节,但其作为随葬品的属性、组合关系、排列方式则很少被提及。墓志和碑刻被当作“书法”来研究,所以讲义中的插图只是拓片中一个局部,研究者只关心“字”的风格,而不在意“文”的内容。

上述为人们所熟悉的视角和方法显然更多地来源于已有的知识框架,而不是新的材料。尽管如此,这些视角和方法仍具有一定的合理性。例如,根据题记可知,画像石在汉代即被称作“画”[19],墓室壁画在南北朝以后也越来越与日常生活中的绘画具有相似的布局与风格,也就是说,将墓葬中的图像当作“画”来研究的做法,在很多情况下与古人的观念是一致的[20]。作为狭义“艺术品”的卷轴画与墓室壁画虽然不是单线的传承关系,但在技术层面仍然有着许多内在的关联。当然,这并不说明我们可以随意地将现行的作品分类体系和概念套用在墓葬材料上,我们应该意识到,使用这些概念以及由此衍生出的方法时,需要研究其学术史的背景,反思其理论前提。

二

实际上,墓室壁画、画像石等图像材料与后世卷轴画的关联只是问题的一个方面,在另一方面,它们又存在着很大的差别,例如,前者不像后者一样是艺术活动的产物,而是丧葬礼仪的组成部分,它们也不是用来欣赏的画作,其预设的观者往往只是信念中死者不灭的灵魂[21]。考虑到墓葬材料的这些特性,近年来另一个值得注意的方向是将墓葬放置在更大的历史文化背景下来理解其内部的各种元素。1997年出版的柯律格(Craig Clunas)的《中国艺术》一书[22],放弃了一般通史著作面面俱到的写法,章节也不按朝代划分,索性采用“墓葬中的艺术”(Art in Tomb)的标题来叙述早期美术史。这部通俗读物所采取的虽然并非一种尽善尽美的体例,但它的确为更加完整地理解考古材料提供了机会,也有可能在此基础上建构起作品之间内在的逻辑关系,并由此生长出新的学术课题。

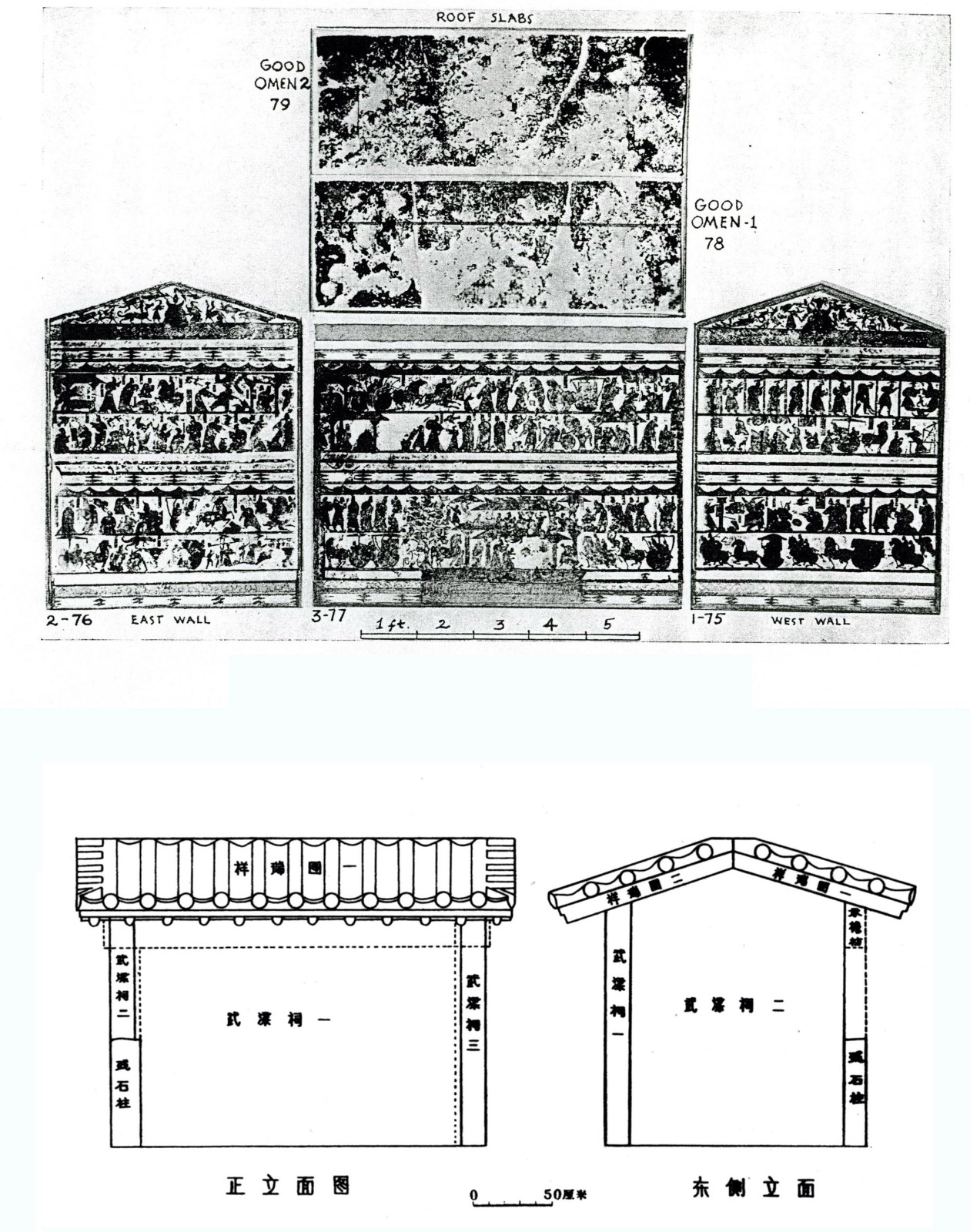

图8 费慰梅(Wilma Fairbank)(上)和蒋英炬、吴文祺(下)关于山东嘉祥东汉武梁祠的复原方案。这些方案使其内部的画像联系为一个整体,为美术史的研究奠定了重要基础。(上, 采自Wilma Fairbank, Adventures in Retrieval, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1972, fig. 2;下,采自蒋英炬、吴文祺:《汉代武氏墓群石刻研究》,济南:山东美术出版社,1995年,第36页)

图8 费慰梅(Wilma Fairbank)(上)和蒋英炬、吴文祺(下)关于山东嘉祥东汉武梁祠的复原方案。这些方案使其内部的画像联系为一个整体,为美术史的研究奠定了重要基础。(上, 采自Wilma Fairbank, Adventures in Retrieval, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1972, fig. 2;下,采自蒋英炬、吴文祺:《汉代武氏墓群石刻研究》,济南:山东美术出版社,1995年,第36页)

更早的探索以巫鸿的《武梁祠》一书为代表[23]。巫鸿有着文化人类学的背景,他强调更加完整地阅读墓葬材料。在研究著名的山东嘉祥东汉武梁祠(151)时,他在前人所作的建筑复原方案的基础上(图8),将这座墓上祠堂内部的画像与建筑充分结合在一起来观察,进而根据墓碑所提供的武梁生平,以画像与文字对读,将图像与汉代的政治、社会、文化以及人物特殊的经历联系在一起。无论读者是否赞同其最终的结论,这种观察材料的方式的确富有启发意义。这项研究使得美术史与历史学沟通起来,在这个方向上,美术史不再只被理解为一种学科史,而成为更具普遍意义的文化史[24]。

此外,曾布川宽、杰西卡·罗森(Jassica Rawson)、邢义田、包华石(Martin Powers)等人关于墓葬美术的研究也充满新意。这些学者的学术背景虽然不同,但其研究都在不同程度上带有新艺术史的色彩。在材料的使用上,他们强调与考古学理念更加密切地衔接,并努力推进与历史学研究的整合。因为这种转向的出现,宿白、徐苹芳、俞伟超、孙机、杨泓等学者的论著便获得了美术史研究者的重视,这些考古学家对于年代、区域关系、埋葬制度与习俗等问题的讨论,成为美术史研究新的起点。

上述学者的影响正在逐步显现出来。新一代学者在关心图像本体的同时,又致力于学习思想史、政治史、社会史等方面的成果,美术史与其他人文学科之间的界限变得越来越模糊,这一点从近年来出版的几本书中都可以看到。李清泉《宣化辽墓》一书的副标题为“墓葬艺术与辽代社会”,明确地将美术史与社会史联系在一起[25]。如果只是浏览贺西林、李清泉《永生之维——中国墓室壁画史》一书的插图,我们会感到“绘画”的概念仍挥之不去,但该书主标题却明确指向了古人的生死观[26]。而新近出版的张倩仪的《魏晋南北朝升天图研究》在思想史方面下的功夫,似乎超过绘画史本身[27]。

余英时1962年的博士论文《东汉生死观》试图将“正式的思想”与“民间的思想”联系起来研究,为此他选择了“生死观”这一论题[28]。他说:“我之所以研究生死观,是考虑到这个论题的普遍性。……生死问题属于困扰所有人——不论贵贱、贤愚、士俗、贫富——的最具有普遍意义的极少数问题。人们直接或间接,清楚或隐晦,自觉或不自觉,都会对此问题给出自己的答案。”如果将墓葬看作生死观的物化形态之一,那么,我们就有可能触及到一种属于所有人的美术史。这样,美术史所讲述的故事,就有可能从那些大师的杰作扩展到更广大的社会层面。

三

美术史研究对象的转换与史观的变化息息相关。与宇文所安(Stephen Owen)描述的民国初年中国文学史创建的过程相似[29],在20世纪初中国社会与学术激剧变动的大背景下,“美术”和“美术史”等术语从域外引进[30],研究者开始在国家、民族的观念下将“美术”的过去作为“传统中国”文化的一部分进行描述,试图建构起近代学科意义的中国美术史。在“美术革命”的口号下,以文人画为中心的传统绘画价值体系受到激烈的批判。为了适应新的社会需要,必须重新建构起民族艺术传统新的话语体系。人们要求这部新历史更加“完整”、“系统”、“全面”,而不只是宫廷的收藏清单,或者某种风格流派的家谱。这样的目标带动了学术视野的扩展,也要求引入新的叙事构架[31]。像美术创作的实践一样[32],这个新架构的来源,一方面要参照西方或日本的系统,另一方面还要重新开掘传统美术的源泉。20世纪的艺术家和学者走向民间、走向边疆,都在不同程度上与后一种倾向相关。

丰富的墓葬材料使得中国美术史的史料布局发生了重要变化,为在更开阔的视野上重新塑造中国艺术传统的形象提供了强有力的支持。在这个过程中,史观、史料互为因果,也带动了方法和结论的不断丰富与更新。鲁迅对于汉代石刻画像的兴趣,即与这种对传统的重新建构有关[33]。50年代初,郑振铎编辑的《伟大的艺术传统图录》所构建的这个新的“艺术传统”,也包括了大量墓葬出土的材料[34]。

在新中国成立之后,对于古代墓葬的研究也受到马克思主义历史观的影响。尽管“精美”的艺术品大多出土于高等级墓葬,但研究者可以通过巧妙的措辞将它们转化为“劳动人民智慧的结晶”。在这样的背景下写作的美术史,虽然不免杂入一些教条,却也的确突破了士大夫的传统观念。“文革”结束以后,对于墓葬材料的研究,或多或少受到当代哲学、文化思潮的影响,与当代的艺术实践相关。当“美术革命”的口号渐渐远去的时候,我们可以更加冷静地来思考古代墓葬材料与后世大师杰作之间的关系,也有机会重新思考不同研究方法之间关联的可能性。当传统艺术的概念和分类体系不能用以概括新的艺术创作的时候,我们也完全有理由用新的眼光来重新理解古代墓葬的材料。在对古代不断重新发现和理解的过程中,我们也会时时意识到自己还生活在当下。

那么,什么是一座墓葬?

墓葬可以被理解为安置死者肉身的处所;可以被理解为建筑、绘画、雕塑和工艺美术等艺术形式的集合体;可以被理解为人们在生死这个最大的、最具有普遍意义的哲学命题下,以物质的材料、造型的手法、视觉的语言,结合着相关仪式所构建的诗化的“死后世界”(至少是其一部分)。在后一个层面上,它也可以被整体地理解为一种具有功能性和终极价值的艺术作品,而不只是一个放置死者肉身和“艺术品”(绘画、雕塑、工艺美术作品)的盒子。

注释:

[1] 考古发掘报告见湖南省博物馆、中国科学院考古研究所:《长沙马王堆一号汉墓》,北京:文物出版社,1973年。

[2] 例如,在近年来为美国多所大学采用的一部中国美术史教科书中,就可以看到关于马王堆帛画和上述艺术家及其代表作的介绍。见Robert L. Thorp and Richard Ellis Vinograd, Chinese Art and Culture, New York:Harry N. Abrams, Inc., 2001;中文版见杜朴、文以诚:《中国艺术与文化》,张欣译,北京:世界图书公司,2011年。

[3] 如《仪礼》中记载的古代丧葬制度就非常详细,相关研究见陈公柔:《士丧礼、既夕礼中所记载的丧葬制度》,《考古学报》1956年第4期,第67—84页;又见陈公柔:《先秦两汉考古学论丛》,北京:文物出版社,2005年,第79—100页。

[4] 可以说这是最早的一部绘画通史,该书为中国绘画建立起了基本的历史叙事,其中清晰地贯穿了画家的师承关系,以及各种风格发展的过程,由此开启了中国“画学”的传统,初步具备了学科的意义。

[5] 张彦远撰,秦仲文、黄苗子点校:《历代名画记》,北京:人民美术出版社,1963年,第101页。

[6] 《后汉书》,北京:中华书局,1965年,第2124页。

[7] 张彦远撰,秦仲文、黄苗子点校:《历代名画记》,第30页。

[8] 罗振玉:《古明器图录》,艺术丛编本,1916年;自影印本,1919年;新影印本,南京:江苏古籍出版社,2003年。

[9] 冯宝琳:《记鲁迅先生手绘的两幅土偶图》,《文物》1961年第10期,第22页;故宫博物院:《捐献大家——郑振铎》,北京:紫禁城出版社,2005年 。

[10] 洛阳一带并无“八里台”的地名,据考该墓出土地当在今洛阳老城以西。见黄明兰、郭引强:《洛阳汉墓壁画》,北京:文物出版社,1996年,第9页。

[11] Otto Fischer, Die Chineseische Malerei der Han-Dynastie, Berlin: Neff Verlag, 1931, pp.82-83.

[12] 如1920年前后陈师曾在北京美术学校的授课讲义《中国绘画史》(济南:翰墨缘美术院,1923年)即根据日本学者中村不折、小鹿青云的《支那绘画史》(1913年)编写。陈氏门人俞剑华在回忆文章中说明了陈氏《中国绘画史》的渊源:“约在1920年左右陈师曾在艺术学校讲授的《中国绘画史》是据日人中村不折、小室翠云(后又译作小鹿青云)合著的《支那绘画史》而加以改编。这一份讲义,在他去世以后铅印出版,可以说是近代所出《中国绘画史》的先锋。”(俞剑华:《陈师曾(传记)》,周积寅、耿剑主编:《俞剑华美术史论集》,南京:东南大学出版社,2009年,第430页)此条材料承王雪峰先生提供,特此致谢。

[13] 湖南省博物馆:《新发现的长沙战国楚墓帛画》,《文物》1973年第7期,第3—4页;湖南省博物馆:《长沙子弹库战国木椁墓》,《文物》1974年第2期,第36—43页;熊传新:《对照新旧摹本谈楚国人物龙凤帛画》,《江汉论坛》1981年第1期,第90—94页。

[14] 宿白主编:《中国美术全集·绘画编12·墓室壁画》,北京:文物出版社,1989年,图版67。

[15] 史树青:《从娄叡墓壁画看北齐画家手笔》,《文物》1983年第10期,第29—30页;史树青:《娄叡 墓壁画及作者考订》,《中国艺术》创刊号,北京:人民美术出版社,1985年,第22页;宿白:《太原北齐娄叡墓参观记》,《文物》1983年第10期,第27页。

[16] 南京博物院、南京市文物保管委员会:《南京西善桥南朝大墓及其砖刻壁画》,《文物》1960年第8、9期合刊,第42页;林树中:《江苏丹阳南齐陵墓砖印壁画探讨》,《文物》1977年第1期,第71—72页;金维诺:《我国古代杰出的雕塑家戴逵和戴颙》,氏著:《中国美术史论集》,北京:人民美术出版社,1981年,第83—89页。

[17] Stanley K. Abe, “ From Stone to Sculpture: The Alchemy of the Modern,” in Treasures Rediscovered: Chinese Stone Sculpture from the Sackler Collections at Columbia University, Miriam and Ira D. Wallach Art Gallery, Columbia University in the City of New York, 2008, pp. 7-16.

[18] 刘敦桢主编:《中国古代建筑史》(第二版),北京:中国建筑工业出版社,1984年。

[19] 画像石的概念沿用了金石学家的定名,其依据即来自汉代碑铭,如宋人洪适《隶释》卷十六在著录山东嘉祥东汉武氏祠画像题记时,提到武梁碑中“雕文刻画,罗列成行,虑骋技巧,委蛇有章”一句,曰:“似是谓此画也,故予以武梁祠堂画像名之。”(洪适:《隶释·隶续》,北京:中华书局,1985年,第168—169页)又,山东苍山东汉元嘉元年(151)画像石墓题记亦称墓中画像为“画”(山东省博物馆、山东省文物考古研究所:《山东汉画像石选集》,济南:齐鲁书社,1982年,第42页)。

[20] 关于这个问题的讨论,参见本书《压在“画框”上的笔尖——试论墓葬壁画与传统绘画史的关联》一文。

[21] 相关讨论可参见本书《关于汉代丧葬画像观者问题的思考》一文。

[22] Craig Clunas, Art in China, Oxford and New York: Oxford University Press, 1997.

[23] Wu Hung, The Wu Liang Shrine: The Ideology of Early Chinese Pictorial Art, Stanford: Stanford University Press, 1989; 巫鸿:《武梁祠——中国古代画像艺术的思想性》,柳杨、岑河译,北京:生活·读书·新知三联书店,2006年。

[24] 巫鸿新近提议将墓葬当作美术史的一个“亚学科”(sub-discipline),就像书画、青铜、陶瓷或佛教美术一样,成为一个专门的研究领域,并试图“发展出处理和解释考古材料的一套系统的理论和方法”(巫鸿:《美术史十议》,北京:生活·读书·新知三联书店,2008年,第75—87页)。尽管我们要警惕这个概念在以后的实践中与其他类似概念一样,再次成为一个固定而封闭的领地,但这个概念的提出,的确可以被看作古代墓葬研究的重要理论成果。近年来,在这个主张的带动下,已在北京召开了三次国际学术讨论会(2009、2011、2013),其中第一、二次会议的论文已结集出版,见巫鸿、郑岩主编:《古代墓葬美术研究》第一辑,北京:文物出版社,2011年;巫鸿、朱青生、郑岩主编:《古代墓葬美术研究》第二辑,长沙:湖南美术出版社,2013年。

[25] 李清泉:《宣化辽墓——墓葬艺术与辽代社会》,北京:文物出版社,2008年。

[26] 贺西林、李清泉:《永生之维——中国墓室壁画史》,北京:高等教育出版社,2009年。

[27] 张倩仪:《魏晋南北朝升天图研究》,北京:商务印书馆,2010年。

[28] Ying-shih Yu, Views of Life and Death in Later Han China, Ph.D. Dissertation, Harvard University, 1962; 余英时:《东汉生死观》,侯旭东等译,上海:上海古籍出版社,2005年,第1—118页。

[29] 宇文所安:《过去的终结:民国初年对文学史的重写》,《中国学术》总第5期,北京:商务印书馆,2001年;此据宇文所安:《他山的石头记——宇文所安自选集》,田晓菲译,南京:江苏人民出版社,2003年,第314页。

[30] 薛永年指出:“‘美术史’这个名词是从国外引进的,民国成立前一年(1911),商务印书馆出版了吕澂编写的《西洋美术史》,‘美术史’作为学科科目最早出现的(在)民国元年(1912)政府教育部文件《师范学校课程标准》上。五年以后(1917),姜丹书编成了作为教材的涵括中西的《美术史》。”薛永年:《反思中国美术史的研究与写作——从20世纪初至70年代的美术史写作谈起》,《美术研究》2008年第2期,第52页。有关史料又见姜丹书:《我国五十年来艺术教育史料之一页》,《美术研究》1959年第1期,第33—36页。

[31] 例如,王汎森注意到,19世纪末以社会进化论为基础的线性历史观在中国产生了广泛的影响(王汎森:《近代中国的线性历史观——以社会进化论为中心的讨论》,《新史学》第19卷第2期,2008年6月,第1—46页;又见王汎森:《近代中国的史家与史学》,香港:三联书店,2008年,第47—108页)。这种新的时间观在20世纪初中国美术史的写作中也有明显的反映。

[32] 这正如陈独秀在谈到“美术革命”时所言:“若想把中国画改良,首先要革王画的命。因为改良中国画,断不能不采用洋画写实的精神。”陈独秀:《美术革命——答吕澂》,《新青年》第二卷第六号,1917年1月。

[33] 鲁迅说:“至于怎样的是中国精神,我实在不知道。就绘画而论,六朝以来,就大受印度美术的影响,无所谓国画了;元人的水墨山水,或者可以说是国粹,但这是不必复兴,而且即使复兴起来,也不会发展的。所以我的意思,是以为倘参酌汉代的石刻画像,明清的书籍插图,而且留心民间所赏玩的所谓‘年画’,和欧洲的新法融合起来,也许能够创出一种更好的版画。”(1935年2月5日致李桦)“惟汉人石刻,气魄深沉雄大,唐人线画,流动如生,倘取入木刻,或可另辟一境界也。”(1935年9月9日致李桦)张光福编注:《鲁迅美术论集》,昆明:云南人民出版社,1982年,第490、497页。

[34] 郑振铎:《伟大的艺术传统图录》,上海:上海出版公司,1951—1952年;北京:中国古典艺术出版社,二册,1956年重印。

本文原刊于《文艺研究》2011年第1期,第92—99页;韩国《美術史論壇》(徐润庆译)总第30期(2010年6月),第167—190页;《美术》2015年第3期,第116~121页;中国人民大学书报资料中心复印报刊资料《造型艺术》2015年第3期,第17~24页。