与中国青铜时代相比较,金石学、考古学所揭示的汉代艺术重要特征之一是平面性画像艺术的兴盛。近年来围绕着汉代丧葬建筑中画像石、画像砖和彩绘壁画的研究,包含了对于题记的释读、画像图像志的探索、建筑结构的复原,以及图像象征意义和历史背景的讨论等等。正如许多学者所论,当我们试图探索这些图像的文化史意义时,就必然要超越对图像自身的研究,考察它们与人类行为的种种关系。例如,巫鸿就曾从四类不同的人群入手,来讨论东汉丧葬建筑的社会功能,这些人包括死者家庭的成员、死者生前友好和同事、死者本人,以及墓葬的建造者[1]。我试图沿着这一思路,对所涉及的人群略加扩展,将观者与画像的关系也考虑进来。尽管巫鸿所提到的几个方面有的也可以包含在观者之内,但他的着眼点主要是建造墓葬、祠堂和创作画像的内部因素,而总的说来,观者是与创作主体和作品相对的一种外部因素。

早期文献对于画像艺术的记载,如战国时期屈原《天问》对楚先王庙及公卿祠堂内壁画的描写[2]、东汉王延寿对鲁恭王灵光殿壁画的描述[3],无不是观者留下的记录。我们围绕汉代丧葬画像艺术的写作和演讲,也是“观看”后的结果。观者可以大致分为两类:一是丧家和创作者[4]所预设的观者,全部的画像都是为了这类观者的观看而制作,只有依靠这些观者的参与,画像的宗教、礼仪与社会功能才得以实现;二是丧家和制作者未曾预设的观者,这类观者往往与画像的制作时间有较大的距离,他们存在于画像所属的礼仪系统之外,因此他们对画像的理解与画像的原始意义有离有合。在某种意义上说,后者的存在,可以构成一部“话语”(discourse)的历史,同样值得研究[5],但本文主要目的是对前一种观者加以探索,而不涉及其他的情况。

一、祠堂画像的观者

保存至今的汉代石祠堂装饰有丰富的画像,作为一种视觉艺术的作品,这些画像需要通过与观者的联系来实现其价值。祠堂首要的功能是“鬼神所在,祭祀之处”[6],这种功能规定了祠堂画像有两种观者:

一、祠主。祠主是整套图像的所有者。人们相信死去的亲人们灵魂有知,自然也具有观“看”的能力(详下文)。他们可以像接受供案上的祭品一样,看到并拥有诸如庖厨、歌舞等图像。子孙们向祠主奉献了各种物质、精神的财富,但说到底,这些东西只是一种图像,这些图像对于生者来说,是“备物而不可用” [7],或者像中国俗语所言——画饼充饥;但对于死者来说,这些图画和埋葬在墓中的明器一样,都具有实际的意义。

二、前来祭祀的人,既包括出资雇用工匠建造祠堂的兄弟、孝子,又包括其后世的子孙。如山东嘉祥东汉武氏墓地中武梁碑的碑文在叙述了建造祠堂的经过时,有“垂示后嗣,万世不亡(忘)”一语[8]。这类言辞使我们很容易联想到商周青铜铭文中“子子孙孙永宝用享”之类的吉语。(祠堂之所以用坚硬的石材建成,正说明雇主希望祠堂的命运与石头的性能一样,即所谓“寿如金石”。)对于这类观者来说,祠堂中央的祠主画像最为关键,前来献祭的兄弟子孙正是通过祠主画像,来与已故亲人的灵魂沟通,既表达他们对先人的思念,又乞求先人保佑自己。

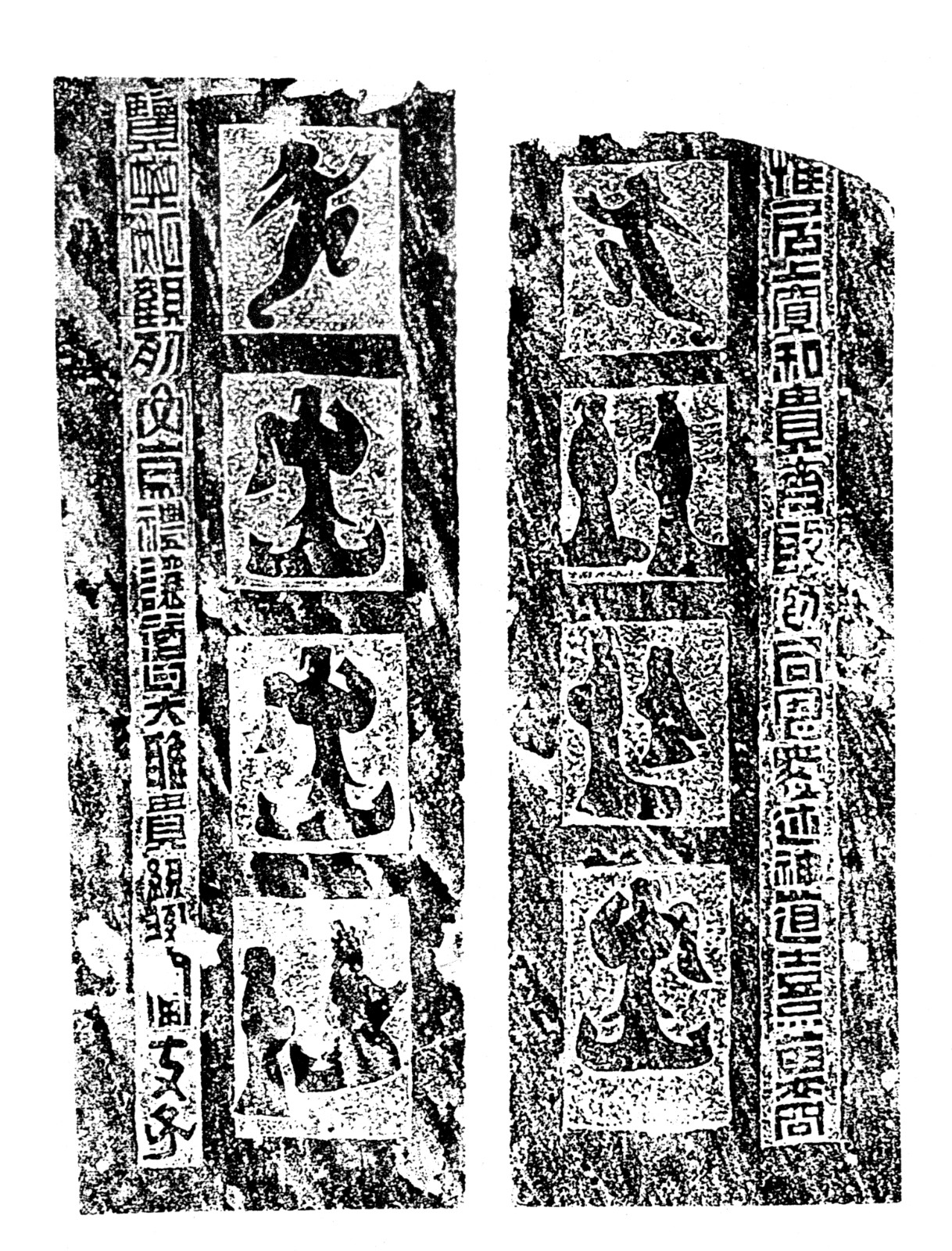

除此以外,与画像并行的题记又揭示出第三类观者的存在。山东的几座东汉祠堂的题记中有涉及观者的字眼,其年代最早的一例是《滕县金石志》中著录的“汉永元残石”,台北“中研院”史语所收藏有清晰的拓片,最近已发表。该石疑为祠堂构件,题记全文为:

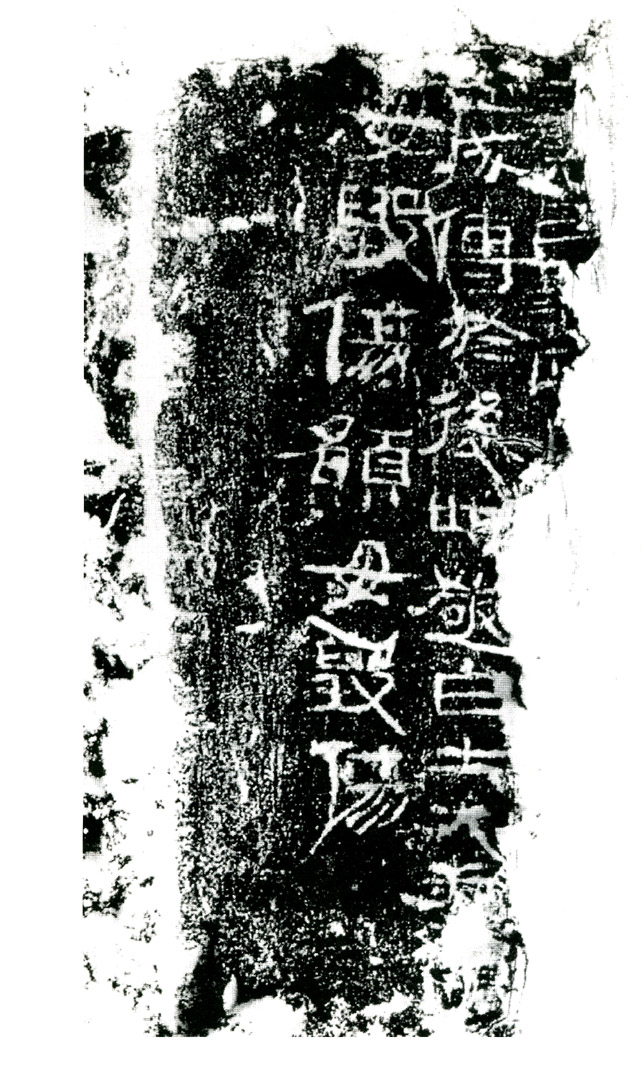

图1 山东滕州东汉永元三年(91)祠堂题记(采自《中研院历史语言研究所藏汉代石刻画像拓本精选集》,第62页)

永元三年(91)四月……□成,传于后世,敬白士大夫,愿毋毁伤,愿毋毁伤。[9](图1)

1934年发现的永兴二年(154)芗无患、芗奉宗兄弟为已故父母芗他君夫妇所建祠堂的门柱,其题记的后部明确提到观者:

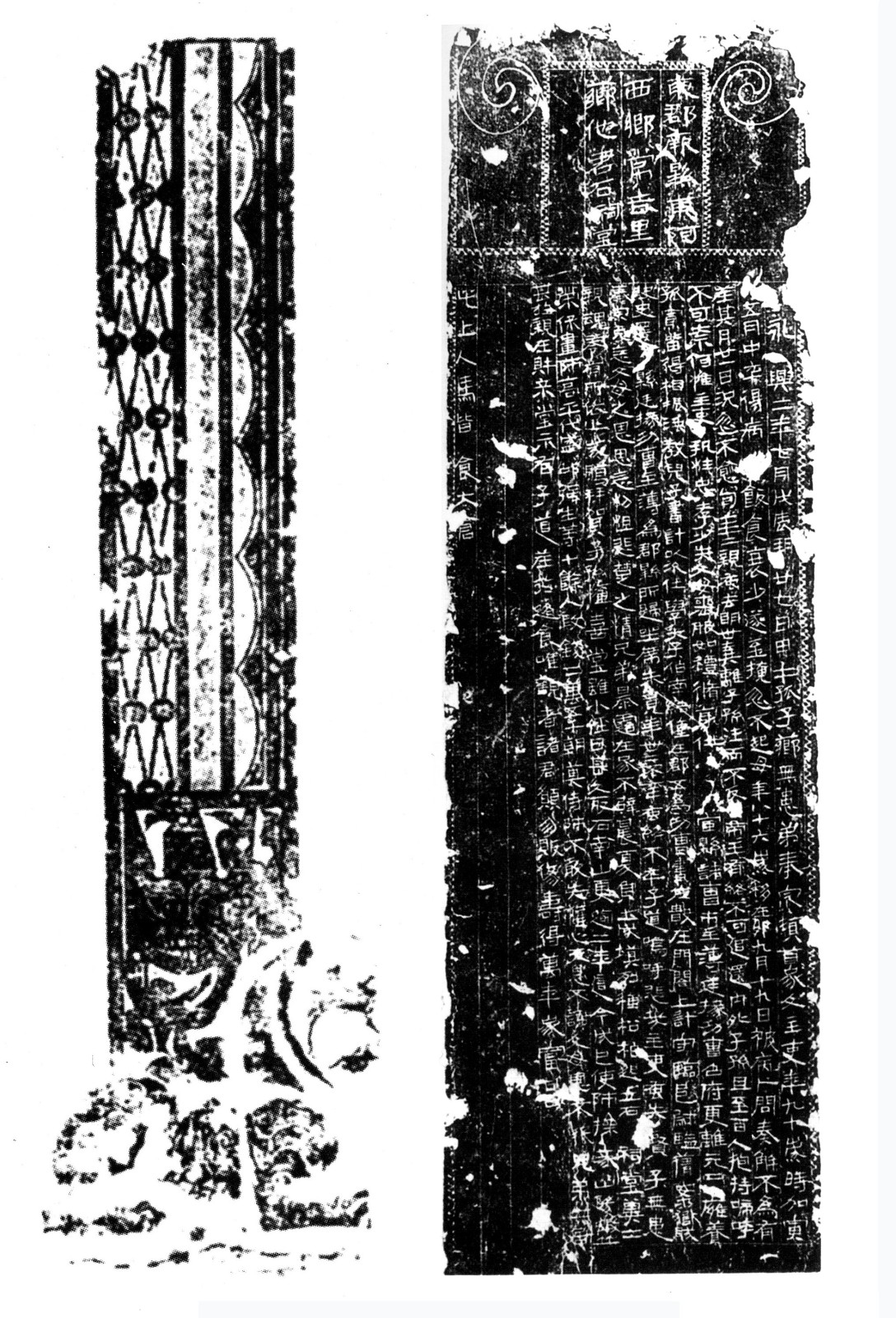

图2 山东东阿东汉芗他君祠堂门柱及题记(采自《故宫博物院院刊》总第2期,第180页)

观者诸君,愿勿贩(攀)伤,寿得万年,家富昌。[10](图2)

1980年嘉祥宋山出土的永寿三年(158)十二月安国祠堂有长达461字的题记,其后部的文字也提到观者:

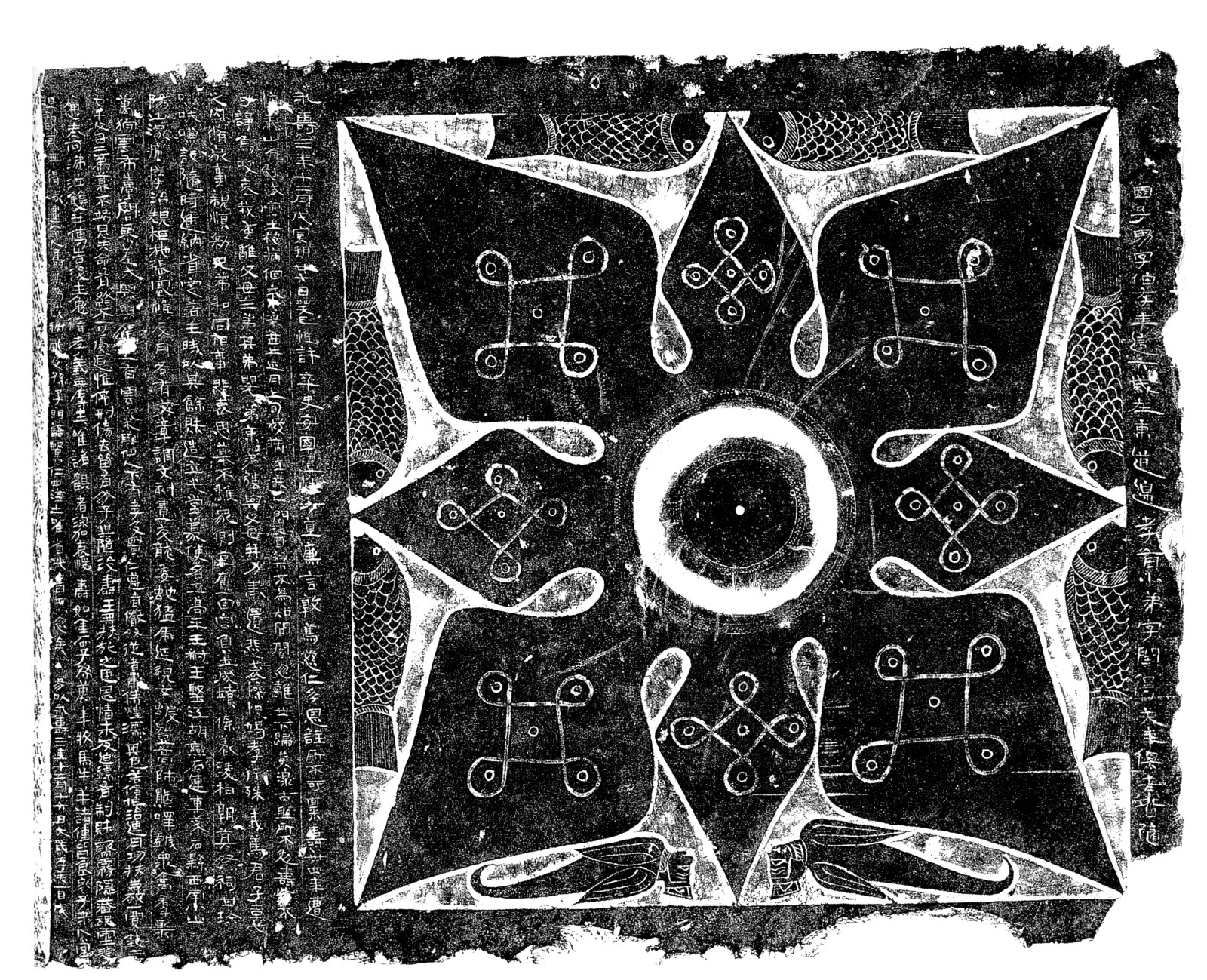

图3 山东嘉祥东汉安国祠堂画像及题记(采自朱锡禄:《嘉祥汉画像石》,济南:山东美术出版社,1992年,第59页)

图3 山东嘉祥东汉安国祠堂画像及题记(采自朱锡禄:《嘉祥汉画像石》,济南:山东美术出版社,1992年,第59页)

唯诸观者,深加哀怜,寿如金石,子孙万年。牧马牛羊诸僮,皆良家子,来入堂宅,但观耳,无得琢画,令人寿。无为贼祸,乱及子孙。明语贤仁四海士,唯省此书,无忽矣。[11](图3)

“汉永元残石”和芗他君祠堂的涉及观者的题记,在内容上与安国祠堂题记颇为一致;安国祠堂画像的风格与芗他君祠堂以及著名的武氏祠画像的风格也相当接近。因此,安国祠堂的发现可以进一步证明这几批早年发现的材料是可靠的。

此外,2000年发现于嘉祥的永和六年(141)祠堂题记,也提及观者。但因为正式的考古报告未见出版,我也未见到实物或拓片,暂存此待考。题记中的相关文字为:

诸君往来观者,下至□重□,勿败易,寿得千年,长乐未央。顿首,长累诸乡。[12]

巫鸿指出,安国题记的“讲述者”应是祠堂的赞助人,即死者的后人[13]。因此这类题记是我们了解赞助人意图最直接的材料。赞助人希望观者爱惜其花费了大量血汗和钱财所建造的祠堂。无论是“愿毋毁伤,愿毋毁伤”这种重叠的句式,还是其中“牧马牛羊诸僮,皆良家子”之类的奉承,都浮现出他们诚惶诚恐的态度。

在山东长清孝堂山祠堂中,有大量观者刻写的题记,如在其三角隔梁石西侧面的一则曰:

平原湿阴郡邵善君以永建四年(129)四月廿四日来过此堂,叩头谢贤明。[14]

信立祥根据文中的“谢”字,认为这则题记可能出自祠主的门生故吏之手,距离修建祠堂的时间不远[15]。从另一个角度看,它正可证明当时赞助人所担心的观者题刻于祠堂现象的存在。祠堂题记中“愿毋毁伤”、“无得琢画”的祈愿可以追溯到肥城建初八年(83)祠堂题记中:

图4 山东肥城东汉祠堂画像(采自《山东汉画像石选集》,图472)

建初八年八月成。孝子张文思哭父而礼。石值三千,王次作。勿败□[16]。(图4)

虽然此处未明确提到观者,但“勿败□”三字显然是写给观者的。

这些文字所提到的“观者诸君”包括了“贤仁四海士”、“士大夫”等社会各色人等,甚至“牧马牛羊诸僮”也在其中。这说明建造祠堂的赞助人清楚地意识到,这些祠堂虽然是家庭祭祀的中心,但因为暴露在乡野,无疑具有一种公共性。赞助者仅仅祈求观者爱惜祠堂的建筑和画像是不够的,他们显然还希望公众通过观看,从祠堂获得更多的信息。

巫鸿在梳理东汉祠堂的题记时,注意到这些题记叙事重点的变化,即从早期对于祠堂功能的标记、对死者事迹的简要记述,转移到后期对祠堂建造过程的详细描写。巫鸿将这种变化解释为2世纪民间对孝的狂热宣示[17]。这种狂热,可以从当时许多知识分子的批评中得到反证,如“耿介不同于俗”的王符说:“今多违志俭养,约生以待终。终没之后,乃崇饬丧纪以言孝,盛飨宾旅以求名,诬善之徒,从而称之,此乱孝悌之真行,而误后生之痛者也。”[18]这种恶习的出现,应与当时“举孝廉”的制度有关。许多期望入仕的人首先要在社会上获得孝的名声,“生不极养,死乃崇丧”[19]的做法十分普遍。其在丧葬上的具体表现,如王符所说,就是“造起大冢,广种松柏,庐舍祠堂,崇侈上僭”[20]。

造成祠堂功能发生微妙变化的原因,在一定意义上可以理解为观者的改变。祠堂本来只是祭祀死者的场所,但是由于暴露在地上更便于观瞻,也就成了向公众展示赞助人孝行的道具。题记的行为清楚地显示出赞助人的企图。这些题记常常喋喋不休地夸耀所选石材如何精良、所聘工匠如何高明、所用的时间如何漫长。如芗他君的题记中说:

无患、奉宗,克念父母之恩,思念忉怛悲楚之情,兄弟暴露在冢,不辟晨昏,负土成墓,列种松柏,起立石祠堂,冀二亲魂零(灵),有所依止。岁腊拜贺,子孙懽喜。堂虽小,经日甚久,取石南山,更逾二年,迄今成已。使师操义,山阳瑕丘荣保,画师高平代盛、邵强生等十余人。价钱二万五千。[21]

安国祠堂的题记最后也提到“作治连月,工夫无极,价钱二万七千”[22]。加藤直子比较了祠堂题记中所记的花费金钱数目和这些金钱实际的购买力,发现这些数字多属于虚夸[23]。而祠堂漫长的制作过程,在乡里也有可能成为一种孝行的“表演”[24]。

那么,作为观者的公众,又从祠堂中看到了什么?或者说,祠堂内的画像与观者之间是一种什么样的关系?我们可否站在观者的角度去理解祠堂内的画像?是否祠堂内所装饰的画像都是要向他们展现赞助人的孝行?

要回答这些问题,一个最大的困难是,上述永元三年祠堂、芗他君祠堂、安国祠堂均已不完整,我们无法全面地考察其画像内容。但在安国祠堂的题记中,有一小部分对其画像进行了描述:

调(雕)文刻画,交龙委蛇,猛虎延视,玄蝯登高,(阝+巿)熊口(右边上加罒,下为羊字)戏,众禽群聚,万狩(兽)云布,台阁参差,大兴舆驾,上有云气与仙人,下有孝及贤仁。遵者俨然,从者肃侍,煌煌濡濡,其色若亻(加右上为反文,中为立,下为口)。[25]

如上所述,巫鸿认为这段文字的作者是祠堂的赞助人,我赞同此说。但是,赞助人与画像内容的关系是个复杂的问题,有的祠堂或墓葬内的画像可能要在他们严格的监督下,按照他们的意图进行设计;有的则是提出一个大致的要求,如祠堂规模的大小、雕刻的精致程度等,画像的具体内容则由工匠们按照惯常的做法来确定。安国祠堂显然属于后者,在这段题记中,我们不难发现,其华丽的辞藻主要是对画像艺术效果的渲染,并不涉及画像的象征意义,更难以反映出明确的思想。赞助人在撰写这些文字时,似乎只是大致浏览了一下画像的总体内容,并没有对其含义仔细推敲。我们对比一下东汉王延寿的《鲁灵光殿赋》中的一段文字:

飞禽走兽,因木生姿。奔虎攫挐以梁倚,仡奋舋而轩鬐。虬龙腾骧以蜿蟺,颔若动而躨跜。朱鸟舒翼以峙衡,腾蛇蟉虬而绕榱。白鹿孑蜺于欂栌,蟠螭宛转而承楣。狡兔跧伏于柎侧,猿狖攀椽而相追。玄熊舑舕以龂龂,却负载而蹲跠。齐首目以瞪眄,徒眽眽而狋狋。胡人遥集于上楹,俨雅跽而相对。仡欺(犬思)以雕(目穴), (幽鸟)顤顟而睽睢,状若悲愁于危处,憯嚬蹙而含悴。神仙岳岳于栋间,玉女窥窗而下视。忽瞟眇以响像,若鬼神之仿佛。[26]

我们不难发现二者的相似性,如安国祠堂出现的“众禽群聚,万狩(兽)云布”可以对应王赋中的“飞禽走兽”;前者的“交龙委蛇”对应后者“虬龙腾骧以蜿蟺”;前者的“玄蝯登高”对应后者“猿狖攀椽”;前者的“(阝+巿)熊”对应后者“玄熊”;前者的“仙人”对应后者“神仙”;此外,二者均使用了“上……下……”的视角和句式来描述画像。总之,安国祠堂题记骈丽对偶的句式,与东汉赋辞的风格十分一致。作者似乎更注重模仿当时流行的文风,而不是如实地描述祠堂内画像的内容[27]。尽管这些题记错字连篇,孝子们还是试图借以展现他们在文学上的修养。

这些对画像浮光掠影的叙述和华而不实的文辞,更重要的是向观者夸耀祠堂内装饰的华丽,而不是要引导观者耐心地去理解画像的含义。题记的执笔者明确提醒观者要仔细阅读自己所撰写的文字——“明语贤仁四海士,唯省此书,无忽矣。”因为,画像主要出自工匠之手[28],而题记中所涵盖的内容才是赞助人的创造。这些内容不仅包括画像和建筑这些有形的“物证”,还包括他们历尽甘苦建造祠堂的整个过程。赞助人希望人们不仅要看到(“观”)画像和建筑,还要领会(“省”)题记中提到的赞助人的种种行为。这种展示的最后指向,是这样一个结论:赞助人是“竭孝、行殊、义笃”的人[29]。在赞助人的心目中,有形的画像和建筑只是观者的“引导物”,而对赞助人之道德的表彰,才是其最后的指向。

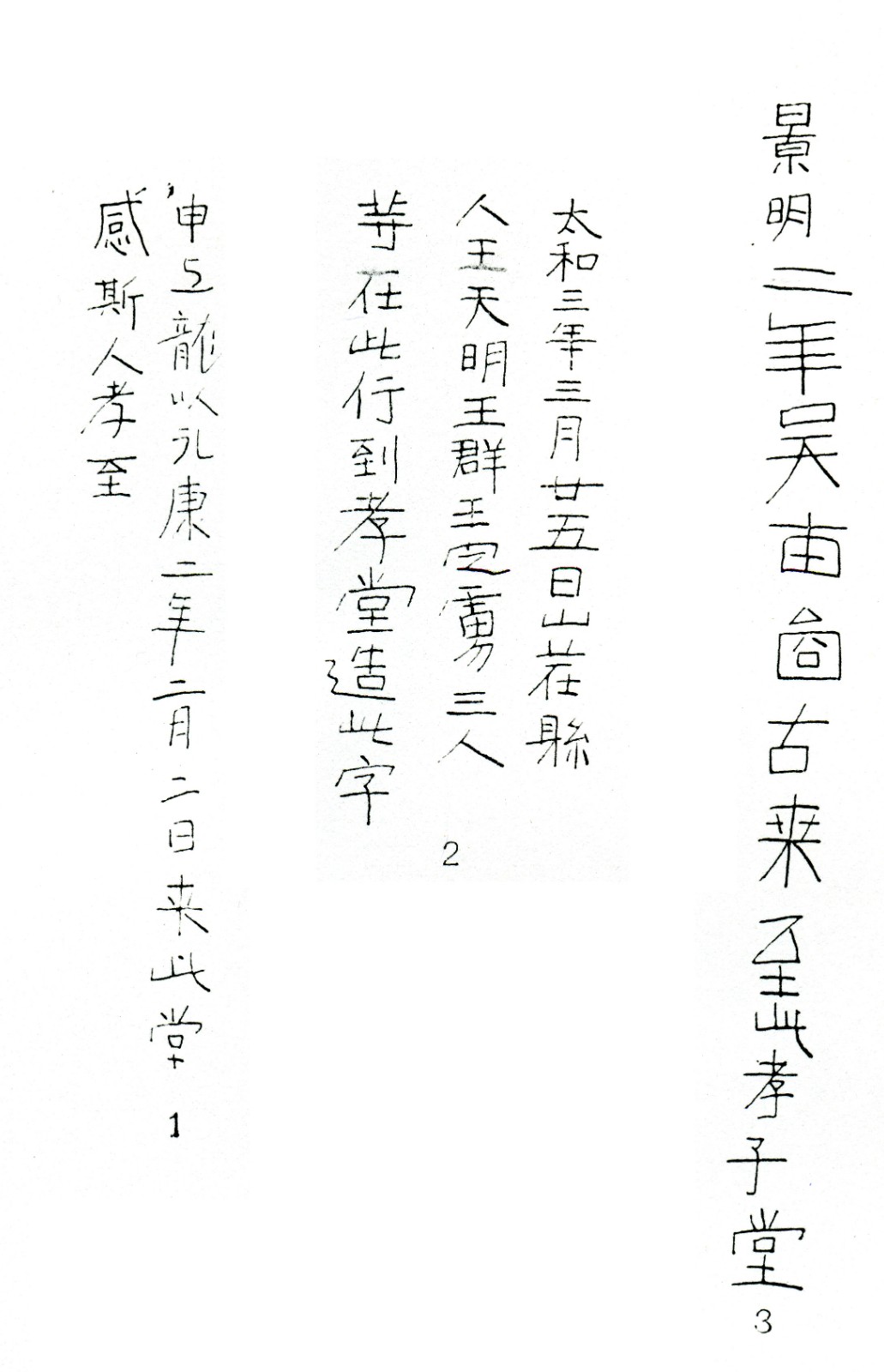

图5 山东长清孝堂山石祠后人题记摹本(采自南阳汉代画像石学术讨论会办公室:《汉代画像石研究》,第206页,图二)

山东长清孝堂山石祠中有一条永康二年(301或397)的题记,云:“申上龙以永康二年二月来此堂,感斯人孝至。”[30](图5.1)这条题记的年代虽然比祠堂的建造年代大约要晚二到三个世纪,但作为观者的申上龙看到祠堂的感受仍与赞助人的愿望基本相符合。北魏太和三年(479)和景明二年(501)的题记则直接称之为“孝堂”或“孝子堂”[31](图5.2、5.3)。《水经注》卷八“济水”条也提到该祠堂“世谓之孝子堂”[32]。这样的名称在当时事出有因,蒋英炬指出:“将这种孝子所建祠堂或孝祭之堂泛称为孝子堂,似也恰如其分。”他还认为这一名称可能早在汉魏时期就已使用。至于将这座“孝子堂”错误理解成为纪念孝子郭巨而建造的祠堂,则是后来的事情[33]。

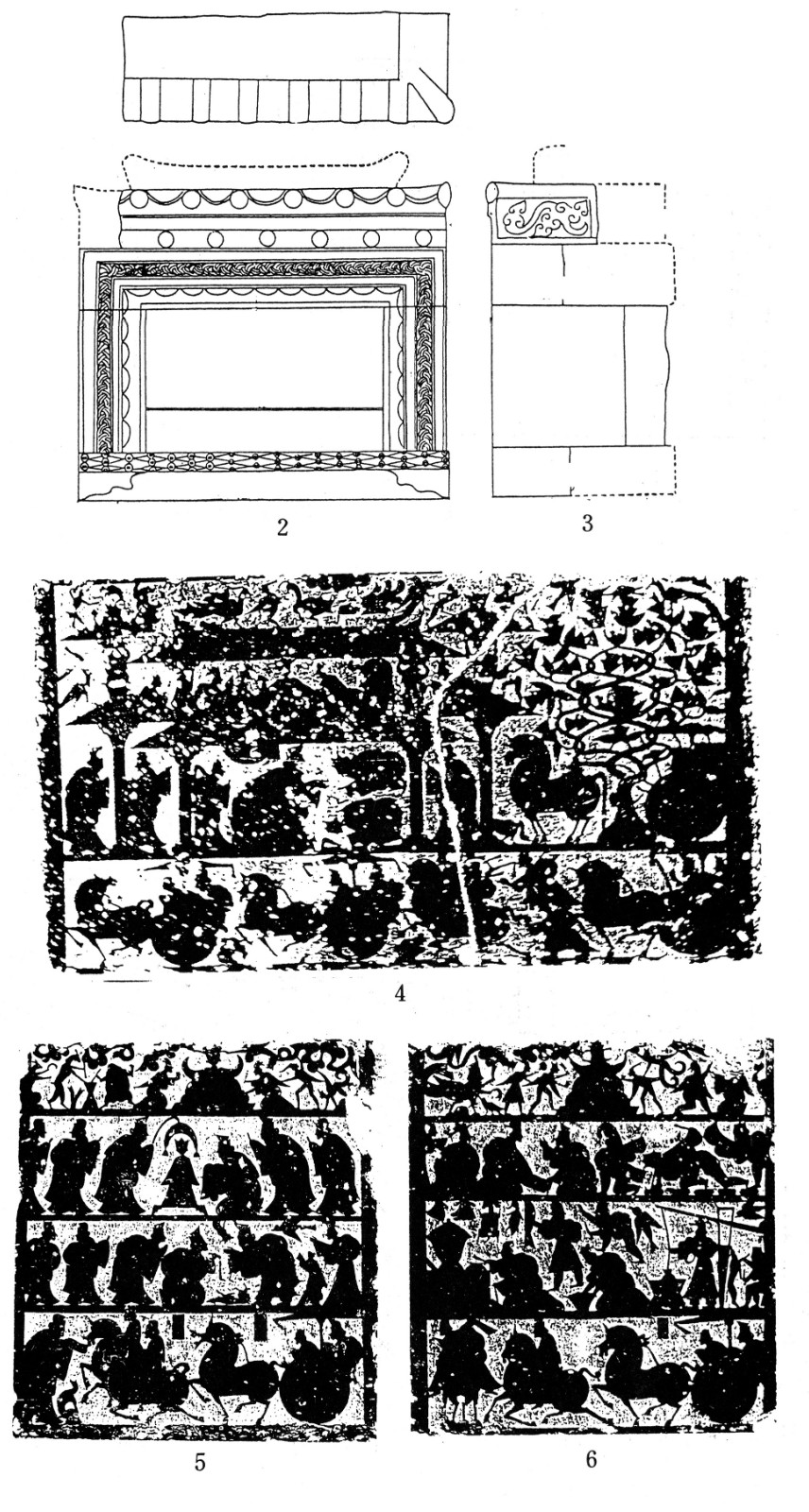

图6 山东嘉祥宋山东汉1号小祠堂复原图和画像(采自蒋英炬:《汉代的小祠堂——嘉祥宋山汉画像石的建筑复原》,图2、3)

但是,如果说汉代祠堂纯粹是为赞助人自我宣传而建,则未免简单化。与题记不同,祠堂内的画像有着自身的传统,从年代较早的肥城建初八年(83)祠堂,到与安国祠堂同时期的嘉祥宋山其他小祠堂(图6),尽管画像的题材越来越丰富,但是这些画像都是以其正壁的祠主画像为中心而展开的,在2世纪祠堂日益泛滥的过程中,这种基本的图像格局并没有因为题记叙事焦点的转变而发生根本性的改变。信立祥将祠主的画像称作祠堂画像的“不变性内容”[34]。杨爱国也说:“不论祠堂画像石的其它题材内容如何增减、换位,象征祠主夫妇像的楼阁拜谒图的位置始终未变,这表明祠堂最基本的功能始终未变。”[35]

画像主题所表现出的这种稳定性背后的原因可能是多方面的。如工匠在制作中可能长期沿用旧有的题材。由于画像石生产专业性的日益增强,那些经验丰富的名工、良匠可能在确定装饰内容的时候,有相当大的决定权。更重要的是,祠堂一旦完全抛弃了“鬼神所在,祭祀之处”的功能,也就不成其为祠堂,无从体现赞助人的孝心了。所以,芗他君的两个儿子芗无患、芗奉宗在题记中说到建立祠堂的目的时,声称是为了“冀二亲魂零(灵),有所依止”。

尽管我们考虑到了祠堂画像这几种可能存在的观者身份有所不同,他们“观看”的角度也彼此不同,但是,这并不意味着这些不同的目光将祠堂的画像完全割裂成不同的部分。相反,多数祠堂画像仍然是一个完整的统一体,不同内容、不同功能的画像不露痕迹地组织在一起。厚葬的泛滥和画像艺术的兴盛,固然有举孝廉制度下种种沽名钓誉的行为在推波助澜,但这些欺世盗名的行为和由此导致的画像功能的变化,只是加载在相对稳定的传统观念和习俗上的附属物。

二、墓葬画像的观者

与祠堂相比,墓葬是一个封闭的空间。但是,墓葬内的画像同样存在着与观者的关系。近年发现的陕西绥德辛店呜咽泉东汉画像石墓后室门洞左右有这样的题记:

图7 陕西绥德辛店呜咽泉东汉画像石墓题记(采自李贵龙、王建勤主编:《绥德汉代画像石》,西安:陕西人民美术出版社,2001年,第154页)

图7 陕西绥德辛店呜咽泉东汉画像石墓题记(采自李贵龙、王建勤主编:《绥德汉代画像石》,西安:陕西人民美术出版社,2001年,第154页)

览樊姬观列女崇礼让遵大雅贵组绶富支子,

帷居上宽和贵齐殷勤同恩爱述神道熹苗裔。[36](图7)

题记首行有“览”和“观”两个动词,但遗憾的是题记中省略了主语,未能提供最直接的答案。

在汉代人的心目中,墓葬不仅仅用来安放死者的遗体,而且是供死者灵魂继续“生存”的空间。在这个空间里,人们为死者准备了他生前曾经拥有过的和未曾拥有过的一切,包括膏粱琼浆、庄园衙署、宝马华车、男童女仆、乐舞百戏,等等;死者还幻想从这里出发,去往神仙爰居的乐土……这些内容,有的以随葬品体现,有的则诉诸彩绘壁画、画像石或画像砖等艺术形式。这个世界一方面充满了家的温馨,另一方面,它的另外半张脸却十分可怕。《楚辞·招魂》就认为地下有各种怪物:“魂兮归来!君无下此幽都些。土伯九约,其角觺觺些。敦恢血拇,逐人駓駓些。三目虎首,其身若牛些。此皆甘人,归来!恐自遗灾些。”[37]墓葬埋入地下,总不免受到种种威胁。这种观念对汉代人的思想有很深的影响,使他们不得不采取一些措施。例如在诸侯王、列侯等人的“大丧”中,要有“掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾”的方相氏进入墓圹中,以戈击四隅,殴方良等怪物[38]。在普通的墓葬中也要设置形象凶恶的镇墓兽和类似题材的画像,以毒攻毒,辟邪祛灾。保证了死者在地下的安宁,也就能使活着的人们心安。

尽管人们对死后的世界充满了各种美好的想象,但说到底,这些无法得到证实的想象并不能使人们远离对死亡的恐惧。在古人眼中,即使最亲近的人,死后也会变成另一个世界的成员。王充《论衡·订鬼》一开头就说:“凡天地之间有鬼,非人死精神为之也,皆人思念存想之所致也。”[39]正说明凡夫俗子普遍认为人死精神可以为鬼,而这些鬼会时时对生者构成威胁。东汉至魏晋时期具有道教色彩的镇墓文的作用便是要解除这种威胁,这些文字中往往一再强调生死异路,互不相干[40]。汉墓中写有“长就幽冥则决绝,闭圹之后不复发” [41]等文辞,也与这类观念有关。

墓葬中随葬金银珠玉,也会引来盗贼的觊觎。所以如果有条件,墓葬总是被封闭得固若金汤,有严密的防盗设置[42]。目前还没有足够的证据来证明古人有经常到墓中设祭的风习,墓内即使有成套的祭器,也可能是封墓之前一次性的祭典所用。在历代的笔记小说中,常可读到墓俑在人间作祟的离奇故事。出土于墓葬中的物品,生者往往避之唯恐不及。

重重物质和观念的屏障,将墓葬与地上的世界隔绝开来,因此从一般意义上说,墓葬不是一个公共场所,而是死者个人独自拥有的一个私密的空间。各种形式的壁画是丧葬礼仪的一部分,是生者对死者的奉献,只有死者“看”得见。

那么,在古人的心目中,已经瞑目的死者果真具有“看”的能力吗?这也是上文讨论祠堂画像时所遗留的一个问题。

从陶渊明《挽歌诗三首》之二中,我们读到:

在昔无酒饮,今但湛空觞。

春醪生浮蚁,何时更能尝?

肴案盈我前,亲旧哭我傍。

欲语口无音,欲视眼无光。

昔在高堂寝,今宿荒草乡。[43]

陶渊明是一位知识分子,非常清楚死亡的含义,他感慨“欲语口无音,欲视眼无光”,但是诗中的文字又是矛盾的,毕竟他还在以死者的口吻说话,他的双眼虽然“无光”,但仍“欲视”。

有的墓葬中绘有墓主的形象,这种画像中的死者不再是一具“欲视眼无光”的枯骨,而是色彩鲜艳的生人形象。这些人形可以享用墓葬中的各种美食,欣赏眼前的乐舞,代表墓主延续着在另一个世界的“生活”。对墓主来说,墓葬中的画像并不只是一种影像,而是象征着实实在在的财富。

唐琪做过一个有趣的实验,她以计算机制作了山东沂南东汉墓的三维模型,利用这一模型,她试图站在死者的位置,从放置棺椁的后室向前室“望”去,结果发现石梁上画像的方向、布局、题材,都与这种假定的“目光”相一致[44]。

这一问题还可以在西晋文学家陆机《挽歌诗三首》中找到肯定的回答。诗中有这样的句子:

重阜何崔嵬,玄庐窜其间。

旁薄立四极,穹隆放苍天。

侧听阴沟涌,卧观天井悬,

圹宵何寥廓,大暮安可晨?[45]

作者模仿一位死者的口吻,对墓葬中的景象进行了铺叙。在这里,死者可以“听”,也可以“观”。这类字句让我们相信,在古人的心目中,故去的人在地下有知,他们的一部分器官仍像生前一样发挥着作用。

当然,我们也不能无视古人一些相反的看法,如魏文帝曹丕认为“骨无痛痒之知,冢非栖神之宅”,“为棺椁足以朽骨,衣衾足以朽肉而已” [46],因此他主张实行薄葬。然而,这也从反面证明了装饰画像的厚葬之风是与相信死人有知的观念相联系的。

在阅读陆机的诗时,熟悉考古材料的读者会发现,诗中的描述与这一时期的墓葬结构竟然有许多相合之处,如穹隆形的墓顶、倒悬的天井、排水的阴沟等,都可以在六朝墓葬中见到[47]。作者陆机是一位活着的人,那么他如何能对墓葬中的一切了如指掌呢?我们或许可以推论,尽管陆机不是一位亲手造墓的工匠,而是一位文人,但他很可能经常有机会见到这样的墓葬。

《后汉书·赵岐传》记有赵岐在自己的“寿藏”中绘画的事迹[48],但是赵岐这种纯属“个人行为”的事迹如何能流传于世?一种可能是赵岐自己的叙述;更大的一种可能是,有其他的人在墓葬被封闭之前看到了这些画像。因此,除了墓主以外,我们可以假设墓葬壁画还有另外的观者。

这一假设可以为新的考古发现所证实,陕西旬邑县百子村东汉壁画墓为思考这一问题提供了新的线索。该墓为长斜坡单天井墓道砖室墓,壁画内容十分丰富,据题记可知为某一“邠王”之墓。“邠”即“豳”字,《后汉书·郡国志》记“栒邑有豳乡”[49],是周人祖先公刘的故地。该墓甬道两壁各绘一守门力士,力士外侧各有一条朱书题记:

图8 陕西旬邑县百子村东汉壁画墓甬道东壁壁画(采自陕西省文物局、上海博物馆:《周秦汉唐文明》,上海:上海书画出版社,2004年,第99页)

图8 陕西旬邑县百子村东汉壁画墓甬道东壁壁画(采自陕西省文物局、上海博物馆:《周秦汉唐文明》,上海:上海书画出版社,2004年,第99页)

图9 陕西旬邑县百子村东汉壁画墓甬道东壁壁画题记(照片反差加强后的效果)

诸观者皆解履乃得入。(图8、9)

诸欲观者皆当解履乃得入观此。[50]

在先秦乃至汉魏时期,解履是拜见尊者的礼貌,也是这一时期人们在室内席地起居的限制。如《礼记·曲礼》:“侍坐于长者,履不上于堂。”[51]解履还引申为出仕之意,《北齐书·文苑》:“未成冠而登仕,财解履以从军。”[52]百子村墓题记中的“解履”当为其原意,墓葬犹如死者的室宅,观者解履进墓表达了对于死者的尊敬。这两条题记虽然写在守门力士的旁边,但却不是对这一画像的解说,因为在更靠近力士画像的地方,还有“邠王力士”的题记。所谓的“诸观者”或“诸欲观者”,是复数形式,显然不是指墓主一个人,而是指从外面进入墓室的生者。由此可知,至少在东汉时期,墓葬不仅是一个纯粹的私人空间,在壁画完成之后和下葬之前,有的墓室还将对公众开放,以供参观。

东汉时期向公众开放墓葬的做法,可能也与当时“举孝廉”的制度有关。杨树达曾详尽搜集研究了有关汉代丧葬的文献,他发现在汉代不仅天子生前预作寿陵,臣民生时也往往自营茔地,如大臣霍光、张禹,文人冯衍、赵岐、孔耽,宦官侯览、赵忠等,皆有此举。而人死之后,也不是马上入葬,葬期从七日到四百多日不等[53]。这种营作寿藏及停丧不葬的风气,为生者进入墓室观看壁画提供了时间条件。此外,在送葬时有死者的朋友、故吏、门生等许多客人参加,如王符所言:“宠臣贵戚,州郡世家,每有丧葬,都官属县,各当遣吏赍奉,车马帷帐,贷假待客之具,竞为华观。”[54]硕儒郑玄的葬礼,送葬者多至千余人[55]。在封闭墓门之前,这些人物,都有可能成为墓葬艺术的观者。

《后汉书·陈蕃传》记乡民赵宣葬亲而不闭埏隧,居墓室中行服二十余年[56]。此举在乡邑间为赵宣博得了虚名,而他展示孝行的特殊场所也是地下的墓室。

值得注意的是,在陕北所发现的画像石墓大部分画像分布在墓门以及门框、门楣等处,这些部位多面向外,而与墓主的“目光”相背,这种方向似乎更便于让进入墓室的人们看到那些精心刻画的图像。

综上所述,从赞助人的主观意愿来说,墓葬壁画一方面是为死者的灵魂而设,另一方面也为当时的一部分生者而设。与祠堂相比,在题记中明确提及观者的墓葬并不多,这也许说明墓葬和祠堂在开放程度上有显著差别。由于百子村墓题记较简略,观者的身份、墓室开放的时间等细节,还不得而知。这些问题都有待于更多的资料来解答。

此外,新的考古发现还展现了更为复杂的现象。

河南永城柿园西汉梁王陵主墓室顶部有一幅保存完好的巨大的壁画[57],但主室四壁顶部四边有一周凹槽,槽内有腐朽的木灰,说明原来可能搭建有木结构的顶棚,而这个顶棚正好将顶部的壁画遮挡起来。因此,即使参加葬礼的人们有可能进入墓室,恐怕也看不到这些壁画。如果只有那位已经死去的梁王才能感受到这些图像的存在,那么这或许说明死者“看”的方式与生者有所不同。一种更大的可能是,这些壁画只对某些神明有意义。可以间接地支持这种推测的是,在同一个时期,汉代宫廷中出现了一种新的艺术活动。许多来自东方的方士建议热衷于求仙的汉武帝以方术“致物”,他们蛊惑皇帝,声称“宫室被服非象神,神物不至”。在这种理论的指导下,武帝制作了装饰华美的云气车,“又作甘泉宫,中为台室,画天、地、太一诸鬼神,而置祭具以致天神”[58],绘画因此成为宗教活动的工具[59]。

余论

观者问题涉及对丧葬艺术功能和主题的理解,是汉代画像研究的一个基础问题。在同一个礼仪过程中,观者和图像相辅相成,有一种互动关系,一方面图像可以影响到观者的思想,如绥德呜咽泉墓题记就突出了图像在被观看过程中所具有的教化作用;另一方面受众的不同又会影响到图像内容的选择和形式的变化。例如,北魏郦道元对于赵岐墓中的壁画有这样的解读:“(郢)城中有赵台卿冢,岐平生自所营也,冢图宾主之容,用存情好,叙其宿尚矣。” [60]赵岐墓中的壁画如果有被他人观看的功能,那么其题材的选择就有了“言志”的意义。在祠堂中偶有对墓主生前经历的描写。如山东嘉祥武梁祠东壁下层所见“县功曹”延请“处士”一图,可以和武梁碑中“州郡请召,辞疾不就”的记载对读;武氏祠前石室内贯通东西侧壁、后壁上部刻有大型车马出行图,前壁承檐枋内面和三角隔梁两侧也刻车马出行图,这些出行图上的题记,皆与碑刻对武荣事迹相符[61]。信立祥据武氏祠前石室的这类画像进一步认为,长清孝堂山祠堂上部的车马出行图与祠堂主人生前曾以“大王”(诸侯王)随从人员的身份参加“大王”的出行行列有关,并将这一最为荣耀的事迹刻画在祠堂中。他还指出:“表现祠主生前最荣耀经历的车马出行图,它与‘祠主受祭图’在图像学意义上没有必然的联系,属于祠堂画像中的可变性的内容。”[62]这些内容存在的意义,也许可以从观者的角度来理解。同样,如果内蒙古和林格尔新店子小板申汉墓[63]可以为他人所看到,那么表现墓主生前事迹的图像就容易理解——这类图像的意义很可能在于向公众宣扬死者本人的功绩,而这些功绩往往又是子孙们取得社会地位的重要资本。总之,将汉代祠堂和墓葬放置于当时的社会语境中,从观者的角度来理解画像的制作动机及其内容,是一个值得进一步重视的角度。

至于观者如何观看,则又是另外的问题,并非本文讨论的重点。对于像王符这样的观者来说,死者后人处心积虑的经营,却招致了反向的批评;而后人错将孝堂山祠堂当作了孝子郭巨的纪念堂[64],一错就是千余年。这些情况,岂是丧家所能预知?

注释:

[1] Wu Hung, Monumentality in Early Chinese Art and Architecture, Stanford: Stanford University Press, 1995, pp.189-250;中译本见李清泉、郑岩等译:《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》,上海:世纪出版集团上海人民出版社,2009年,第247—323页。

[2] 洪兴祖:《楚辞补注》,重印修订本,北京:中华书局,2002年,第85—119页。

[3] 萧统编,李善注:《文选》第2册,上海:上海古籍出版社,1986年,第508—522页。

[4] 创作者可以包括设计者和施工者,设计和施工有时是分开的,如由赞助人对图像进行命题,由石工具体实施;二者有时又可合于一体,如赞助人只负责出资,只是对规模等有一个大致的要求,而具体的建筑与画像细节由石工按照惯例来确定。

[5] 汪悦进(Eugene Y. Wang)与我曾对针对山东安丘清道光九年(1829)庵上坊在后来观者中所衍生的各种形式的话语(包括口头传说、文字写作和图像表现等不同形式)作过讨论,是这方面的一个实例。见Eugene Y. Wang and Zheng Yan, “ Romancing the Stone: An Archway in Shandong,” Orientations, vol.35, no.2, March 2004, pp.90-97;郑岩、汪悦进:《庵上坊——口述、文字和图像》,北京:生活·读书·新知三联书店,2008年。

[6] 王充《论衡·四讳篇》:“墓者,鬼神所在,祭祀之处。”但其上文又称“古礼庙祭,今俗墓祀”。可知此处“墓”字并非仅指墓室,而是指整个丧葬建筑的系统,应包括祠堂在内,故前贤多引此言以论证祠堂的功能。见《诸子集成》第7册,《论衡》,上海:上海书店,1986年,第228页;信立祥:《论汉代的墓上祠堂及其画像》,北京:文物出版社,2000年,第185页;蒋英炬、吴文祺:《汉代武氏墓群石刻研究》,济南:山东美术出版社,1995年,第97页。

[7]《礼记·檀弓下》:“孔子谓为明器者,知丧道矣。备物而不可用也,哀哉。”《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年,第1303页。《盐铁论·散不足》:“古者明器有形无实,示民不可用也。”王利器校注:《盐铁论校注》,北京:中华书局,1992年,第353页。

[8] 洪适:《隶释 隶续》,北京:中华书局,1985年,《隶释》卷七,第75页。

[9] 生克昭:《滕县金石志》,北京:法源寺刊本,1944年,第29页。史语所所藏拓本编号为28111,见文物图像研究室汉代拓片整理小组:《中研院历史语言研究所藏汉代石刻画像拓本精选集》,台北:“中央研究院”历史语言研究所,2004年,第62、63、168页。

[10] 罗福颐:《芗他君石祠堂题字解释》,《故宫博物院院刊》总第2期(1960年),第180页。

[11] 李发林:《山东汉画像石研究》,济南:齐鲁书社,1982年,第102页。

[12] 江继甚:《汉画题榜艺术》,朱青生主编:《中国汉画学会第九届年会论文集》,北京:中国社会出版社,2004年,第535页。

[13] Wu Hung, Monumentality in Early Chinese Art and Architecture, p.195;巫鸿:《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》,第255页。

[14] 蒋英炬:《孝堂山石祠管见》,南阳汉代画像石学术讨论会办公室编:《汉代画像石研究》,北京:文物出版社,1987年,第213页。

[15] 信立祥:《汉代画像石综合研究》,北京:文物出版社,2000年,第82页。

[16] 山东省博物馆、山东省文物考古研究所:《山东汉画像石选集》,济南:齐鲁书社,1982年,图472。

[17] Wu Hung, Monumentality in Early Chinese Art and Architecture, pp. 193- 200;巫鸿:《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》,第252—264页。

[18] 王符撰,汪继培笺,彭铎点校:《潜夫论笺校正》,北京:中华书局,1985年,第20页。

[19] 同上书,第137页。

[20] 同上。

[21] 罗福颐:《芗他君石祠堂题字解释》,第180页。

[22] 李发林:《山东汉画像石研究》,第102页。

[23] 加藤直子:〈ひらかれた汉墓—孝廉と‘孝子’たちの战略〉,《美术史研究》第35册,东京:二玄社,1997年,第67—86页。

[24] 邢义田教授审阅本文初稿后指出:“我们似乎还可以设想当时的一个居住生态,即汉代的墓葬往往即在聚落的附近,田地也在附近。乡里居民之间,(即使)非亲非故,谁家有人过世,谁在造墓,如何造法,消息在当地必然会传开。石刻墓的石材在墓穴內组装之前,往往即在葬地旁的地面上打造,雇请名工,造作连月,在造作的过程里即会吸引乡里之士前来观看,这似乎就是一个‘作秀’的机会,以博名声。‘观看者’应是多重的,既为死者,也为生者。”(2002年9月29日邢义田先生致本人的电子邮件。)

[25] 李发林:《山东汉画像石研究》,第101—102页。

[26] 萧统编,李善注:《文选》第2册,第514—515页。

[27] 这篇题记充满了华丽的辞藻,似乎在故意向人们炫耀其文采,而文学修养也是汉代官员所必备的基本素质。参见邢义田《允文允武:汉代官吏的典型——“郡县时代的封建余韵”考论之一》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第75本第2分,2004年,第223—282页;修订本见《允文允武:汉代官吏的一种典型》,氏著:《天下一家——皇帝、官僚与社会》,北京:中华书局,2011年,第224—284页。

[28] 与安国祠堂题记同时出土的嘉祥宋山其他画像石已被蒋英炬成功地复原为4座较完整的小祠堂。(蒋英炬:《汉代的小祠堂——嘉祥宋山汉画像石的建筑复原》,《考古》1983年第8期,第741—751页)这些祠堂中画像的风格很像是出自同一批工匠之手,画像彼此雷同,甚至可以看出不同的祠堂使用了同样的粉本。最值得注意的是,安国一石的画像风格也与这些小祠堂的画像接近。因此,安国祠堂的画像可能与其他4座小祠堂一样,是由工匠根据粉本来确定画像的内容。

[29] 出自安国祠堂题记。

[30] 蒋英炬:《孝堂山石祠管见》,第205页。

[31] 同上。

[32] 陈桥铎:《水经注校正》,北京:中华书局,2007年,第208页。

[33] 蒋英炬根据北齐武平元年(570)陇东王胡长仁《陇东王感孝颂》,认为将孝堂山祠堂视为郭巨祠的说法始于胡长仁(蒋英炬:《孝堂山石祠管见》,第206页)。但林圣智则根据其中“访询耆旧”一语,认为胡长仁只是记录了流传于当地民间乡里的传说。林圣智还指出:“在南北朝建造祠堂也被视为孝子的表征。南北朝时代对于祠堂的看法基本上继承汉代,这也正是北齐将孝堂山石祠视为郭巨之墓(祠)的思想基础。北朝孝堂山郭巨祠堂传说的形成,可以说是将汉代以营建祠堂视为孝子行孝的看法进一步发展的结果。”(林圣智:《北魏宁懋石室的图像与功能》,台湾大学美术史研究集刊编辑委员会编:《美术史研究集刊》第十八期,台北:台湾大学艺术史研究所,2005年,第48—49页。)

[34] 信立祥:《汉代画像石综合研究》,第118页。

[35] 杨爱国:《东汉石祠画像布局反映的问题》,稿本。

[36] 吴兰、志安、春宁:《绥德辛店发现的两座画像石墓》,《考古与文物》1993年第1期,第17—22页。题记释读据张俐:《论陕北东汉铭文刻石》,朱青生主编:《中国汉画研究》第二卷,桂林:广西师范大学出版社,2006年,第215—216页。关于樊姬的事迹,见张涛《列女传译注》,济南:山东大学出版社,1990年,第63页。

[37] 洪兴祖撰,白化文等点校:《楚辞补注》,北京:中华书局,1983年,第201—202页。

[38] 《周礼·夏官司马》,《十三经注疏》本,第213页。

[39] 王充撰,黄晖校释:《论衡校释》(附刘盼遂集解),北京:中华书局,1990年,第931页。

[40] 如1972年陕西户县朱家堡汉墓出土的阳嘉二年(133)解除罐上的朱书镇墓文曰:“谨为曹伯鲁之家移央去咎,远之千里。咎□大桃不得留。□□至之鬼所,徐□□。生人得九,死人得五,生死异路,相去万里。从今以长保子孙,寿如金石,终无凶。何以为信?神葬厌坟,封黄神地章之印。如律令!”(陕西省考古研究所禚振西:《陕西户县的两座汉墓》,《考古与文物》1980年第1期,第46—47页)1993年山西临猗县街西村出土的东汉延熹九年(166)解除瓶镇墓文曰:“延熹九年十月丁巳朔五日辛佑直开,移五部中都二千石丘丞墓伯冢侯司马。地下羝羊令韩祔兴冢中□安千秋万岁,物复相求,动伯□,生人自有宅舍,死人自有棺椁,生死异处,无与生人相索,填冢雄黄,四时五行,可除。若吉央富贵毋极,如律令!”(王泽庆:《东汉延熹九年朱书魂瓶》,《中国文物报》1993年11月7日,第3版。)

[41] 山东苍山东汉元嘉元年(151)墓题记,山东省博物馆、山东省文物考古研究所:《山东汉画像石选集》,第42页。

[42] 杨爱国:《先秦两汉时期陵墓防盗设施略论》,《考古》1995年第5期,第436—444页。

[43] 王叔岷:《陶渊明诗笺证稿》,北京:中华书局,2007年,第499—500页。

[44] Lydia Thompson, The Yi’ nan Tomb: Narrative and Ritual in Pictorial Art of the Eastern Han (25- 220 C. E. ), Ph.D.dissertation, New York: Institute of Fine Arts of New York University, 1998, pp. 207- 211.

[45] 萧统编,李善注:《文选》第3册,第1334—1335页。

[46] 《三国志·魏书·文帝纪》,北京:中华书局,1959年,第81页。

[47] 关于东晋南朝墓葬的综述,见中国社会科学院考古研究所编:《新中国的考古发现和研究》,北京:文物出版社,1984年,第527—536页;罗宗真:《六朝考古》,南京:南京大学出版社,1994年,第54—98、106—239页。

[48] 《后汉书》,北京:中华书局,1965年,第2124页。

[49] 同上书,第3406页。

[50] 2001年10月,我曾在陕西省考古研究所见到从该墓揭取的部分壁画,其中包括有题记的守门力士画像。简单的报导见陕西省考古研究所:《陕西旬邑发现东汉壁画墓》,《考古与文物》2002年第3期,第76页;另外该墓画像的图录已在德国出版,见Susanne Greiff, Yin Shenping, Das Grab des Bin Wang: Wandmalereien der Östlichen Han-zeit in China, Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Kommission bei Harrassowitz Verlag· Wiesbaden, Mainz, 2002. 我对该书的评论,见中山大学艺术史研究中心编:《艺术史研究》第5辑,广州:中山大学出版社,2003年,第510—518页。

[51] 《礼记正义》,《十三经注疏》本,第12页。

[52] 《北齐书》,北京:中华书局,1972年,第620页。

[53] 杨树达:《汉代婚丧礼俗考》,上海:上海古籍出版社,2000年,第87—99页。

[54] 《潜夫论·浮侈篇》,王符撰,汪继培笺,彭铎点校:《潜夫论笺校正》,第137页。

[55] 《后汉书》,第1211页。

[56] 《后汉书》,第2159—2160页。

[57] 阎根齐主编:《芒砀山西汉梁王墓地》,北京:文物出版社,2001年,第81—247页。

[58] 《史记·封禅书》,北京:中华书局,1959年,第1387—1388页。

[59] 关于永城柿园墓讨论,见本书《关于墓葬壁画起源问题的思考——以河南永城柿园汉墓为中心》一文。

[60] 施蛰存:《水经注碑录》,天津:天津古籍出版社,1987年,第405页。

[61] 蒋英炬、吴文祺:《汉代武氏墓群石刻研究》,第107—108页。

[62] 信立祥:《汉代画像石综合研究》,第107—118页。

[63] 内蒙古自治区博物馆文物工作队:《和林格尔汉墓壁画》,北京:文物出版社,1978年。

[64] 金文明:《金石录校证》,上海:上海书画出版社,1985年,第44页。

本文的写作曾得到杨泓、邢义田、许湘苓、倪克鲁(Lukas Nickel)、杨爱国、施杰、邱忠鸣、刘婕等师友的帮助,特此申谢!本文原刊于朱青生主编《中国汉画研究》第二卷,桂林:广西师范大学出版社,2006年,第39—55页。英译本见“ Concerning the Viewers of Han Mortuary Art”(translated by Eileen Hsiang-ling Hsu), Rethinking Recarving: Ideals, Practices, and Problems of the "Wu Family Shrines" and Han China, Yale University Press, 2008, pp. 92- 109。日译本见《漢代喪葬画像にぉける觀者の問題》,加藤直子译,《美術研究》395号(东京:2008年8月),第1—19页。